- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 救急搬送と救急救命のあり方-救急医療の現状と課題 (前編)

救急搬送と救急救命のあり方-救急医療の現状と課題 (前編)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1)一般市民が利用可能なAEDは、多数設置されている

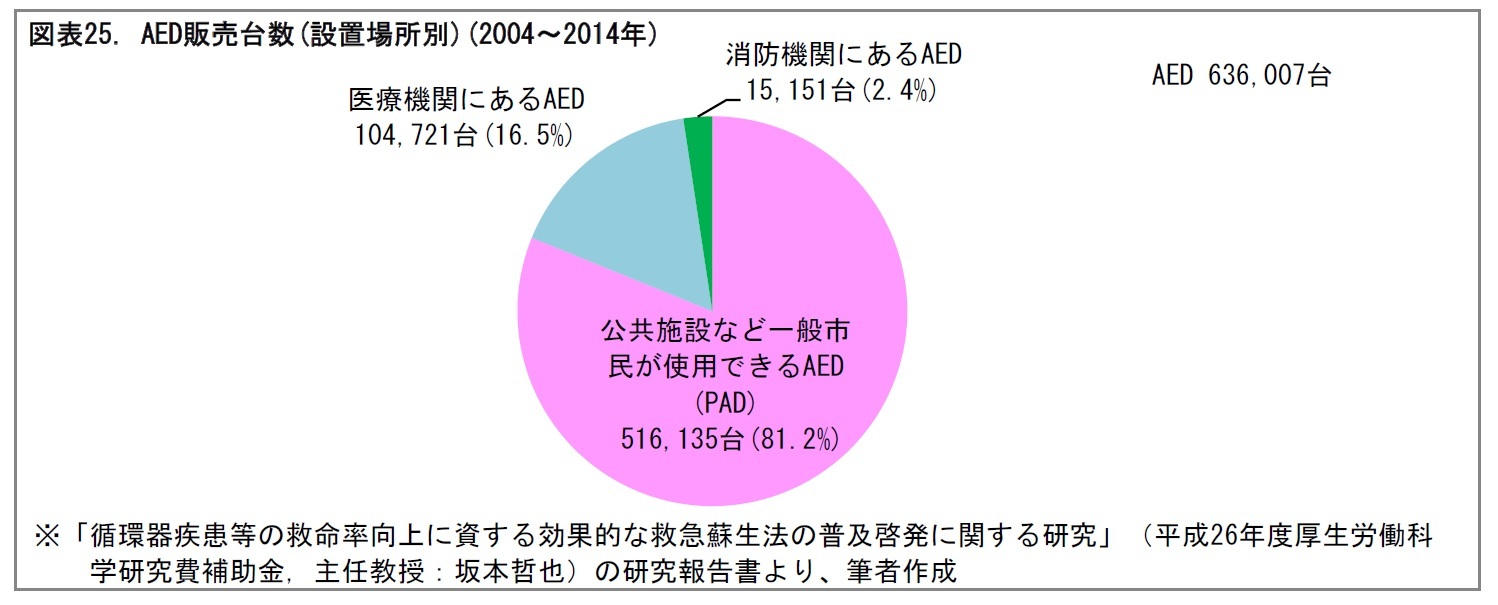

AEDは、Automated External Defibrillator(自動体外式除細動器)の略語である。心停止直後に最も多い、心臓がけいれんして血液を流すポンプ機能を失った状態(心室細動)や、心電図で心室頻拍を示すが脈を触知できない状態(無脈性心室頻拍)になった心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズムに戻すための医療機器を指す31。AEDは2004年~2014年の間に、約64万台が販売された。このうち、公共施設等に設置され、一般市民が使用できるものは、PAD32と呼ばれる。PADは、約52万台設置されている。これは、人口比で言えば、約250人に 1台という高い割合に相当し、多くのAEDが設置されていることとなる。日本は、世界で最もAEDの普及が進んだ国となっている33。

日本では、街中で、AEDを見かけることは、一般的となっている。しかし、AEDの機器を取り出して、実際に使ったことがある人は限られている。一般市民の間では、心臓への電気ショックを行う複雑な機械とのイメージが先行して、AEDは難しいもの、との認識が広まっている可能性がある。

実は、AEDの操作は、それほど難しいものではない。操作は、次の3つのステップからなる。

1) 電源を入れる(フタを開けると自動的に電源がONになる機器もある)

2) 傷病者の上半身を裸にして、2つの電極パッドを、パッド等に記載の図の表示に従って、胸壁に貼る(これにより、機器が自動的に解析を始める) 34

3)機器の音声指示に従い、傷病者に誰も触れていないことを確認した後、「ショック」ボタンを押す

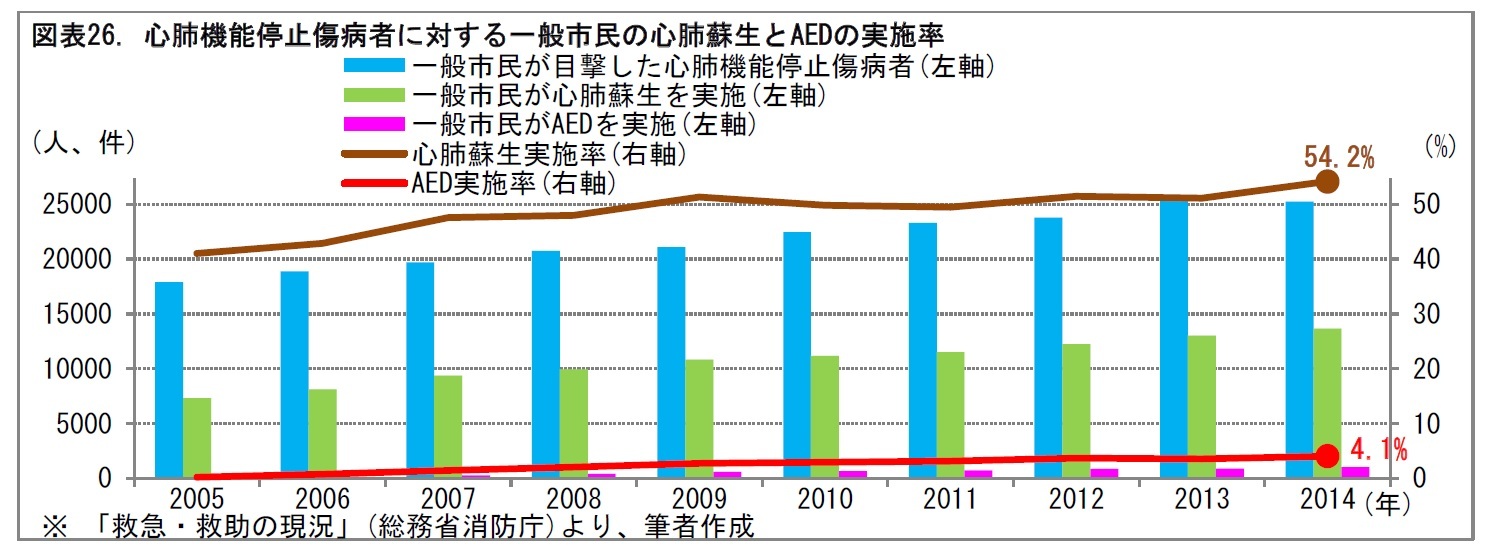

2004年からは、一般市民もAEDを使用できるようになった。これを受けて、駅や学校など、公共施設へのAEDの設置が進んでいる。しかしながら、一般市民のAED使用は進んでいない。2014年に、一般市民による心肺蘇生の実施率は50%を超えている一方、AEDの実施率は、わずか4.1%にとどまっている。AEDの使用について、一般市民への啓発を進めることが必要と言える。

31 心停止には、この他に、心電図では様々な波形が見られるものの心臓からの有効な拍出がなく脈を触ることができない状態(無脈性電気活動)、心臓が全く動かない状態(心静止)がある。これらの状態には、AEDは適応外となる。なお、AEDの適応可否の判断は、施術者が行うのではなく、AEDの自動解析に委ねることとされている。

32 PADは、Public Access Defibrillationの略。

33 「AEDを活かし心臓突然死を減らすための提言」(減らせ突然死 ~使おうAED~ 実行委員会 委員長 三田村秀雄, 平成24年4月22日)より。

34 傷病者が未就学児(おおよそ6歳まで)の場合、小児用の電極パッドを用いる。小児用の電極パッドがない場合は、やむを得ず成人用の電極パッドで代用する。なお、逆に、成人に、小児用の電極パッドを用いてはならない。

7――おわりに

次稿では、災害医療を中心に紹介する。具体的には、災害医療体制や、トリアージに関する課題などを俯瞰していく。

その上で、次稿の最後に、救急医療や災害医療に関する私見を述べることとしたい。

(2016年07月28日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月02日

IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- -

2025年10月02日

プレコンセプションケア 自治体の炎上事例から学ぶリスク管理-科学的エビデンスと推奨モデルは区別し、性と健康の自己決定権を侵害しない内容構成が必要- -

2025年10月02日

ユーロ圏消費者物価(25年9月)-概ね物価目標に沿った推移が継続 -

2025年10月01日

図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? -

2025年10月01日

日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【救急搬送と救急救命のあり方-救急医療の現状と課題 (前編)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

救急搬送と救急救命のあり方-救急医療の現状と課題 (前編)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!