- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 救急搬送と救急救命のあり方-救急医療の現状と課題 (前編)

救急搬送と救急救命のあり方-救急医療の現状と課題 (前編)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(1)消防の防災ヘリは、離島・僻地の医療搬送向きではあるが、プレホスピタルケア向きではない

消防の防災ヘリでも、救急搬送が行われている。ただし、防災ヘリの用途は広く、救急搬送以外にも、消火や、救助・救難などに用いられる。防災ヘリの機体は、ドクターヘリよりも大きい。このため、多数の医療関係者や傷病者を広域医療搬送するのに向いている。しかし、都市部の学校の校庭や、街中の広場での離着陸が難しく、ドクターヘリのような小回りは利かない。通常、防災ヘリは、飛行場や航空隊基地で待機しており、医療施設のヘリポートで待機するドクターヘリのように、医師を搭乗させることを前提としていない。ただし、ドクターヘリが日中のみの運航であるのに対して、防災ヘリの一部は夜間運航を行っており、夜間の救急搬送には、その活用が期待できるといった長所もある。

(2)消防の防災ヘリを用いた救急搬送は、あまり進んでいない

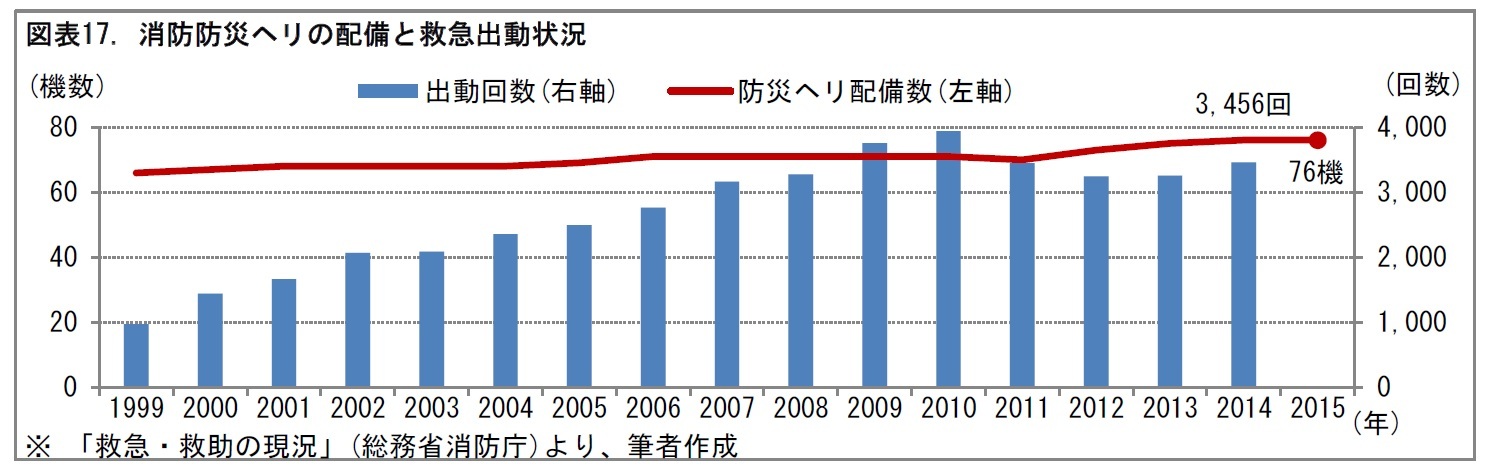

防災ヘリの配備は、ほぼ横這いで推移している。出動回数は、2010年をピークに、やや減少した。現在、76機の防災ヘリが配備されている。2014年の出動回数は、3,456回であった。

今後、防災ヘリには、ドクターヘリと連携した救急搬送の取り組みが期待される。

(1)ドクターカーの運用も始まっている

ドクターヘリと同様、医師が患者のいる場所に赴く、ドクターカーの試みも始まっている。ドクターカーとは 消防本部からの要請を受け、医師・看護師・救急救命士などを救急現場に派遣するための車両を指す。ドクターヘリと同様、病院への搬送前から、現場で患者に救命処置を始めることができる利点があり、傷病者の救命や、後遺症の軽減につながることが期待されている。

(2)運用には3つの方式がある

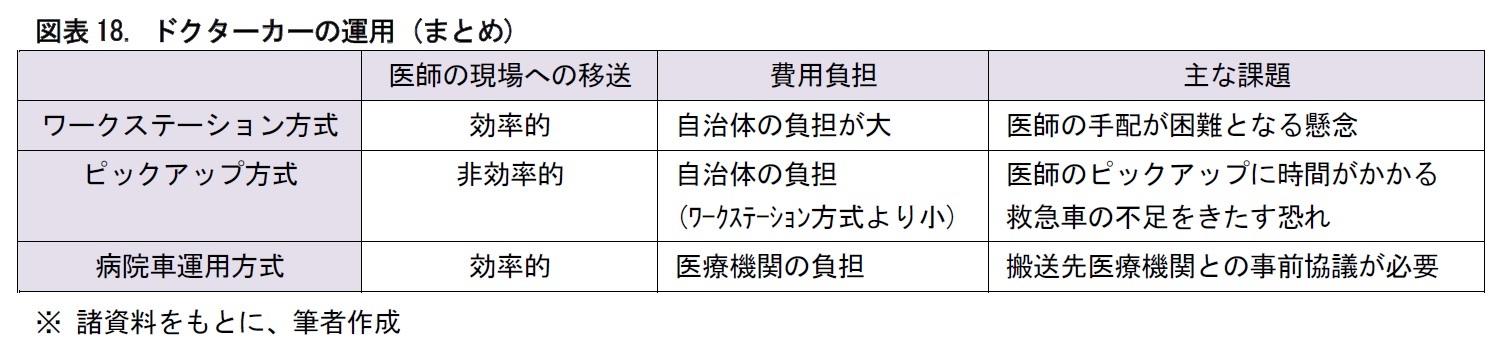

ドクターカーの運用には、ワークステーション方式、ピックアップ方式、病院車運用方式がある。

1) ワークステーション方式

自治体が、救急隊の分署(救急ワークステーション)を、医療機関内に設置する方式。出動の際、医療機関の医師を、ドクターカーに同乗させることができるため、効率的である。しかし、同乗する医師の確保は、医療機関しだいとなり、手配が困難になることもある。また、設置の費用や、維持費、医師の同乗に対する対価は、自治体が負うこととなり、その負担は大きくなる。

2) ピックアップ方式

出動する複数の救急車のうち、1台は、医療機関に出動して医師をピックアップした上で救急現場に向かう方式。ワークステーション方式に比べて、自治体の費用負担は小さいが、医師のピックアップに時間がかかる。また、同時に複数の救急車を使用するため、救急車の不足をきたす恐れがある。

3) 病院車運用方式

自治体の消防の依頼により、医療機関所有の病院車を救急現場に派遣する方式。即ち、医療機関が主体となって、ドクターカーを運営する。ドクターカーの保守点検や車検、車両保険、運転手人件費等は、医療機関の経費となる。この方式では、派遣した医療機関が患者を全て受け入れることはできない。別の搬送先の医療機関と、事前に協議をしておくことが必要となる。

ドクターカーは、災害時の道路の寸断に弱い、道路の交通渋滞に巻き込まれる可能性があるなど、課題も多い。また、事業の採算性22についても課題が指摘されている。これまでのところ、日本では、ドクターカーの運用は進んでおらず、今後の整備・拡充が期待されている。

22 ドクターカーには、ドクターヘリのような国や都道府県からの補助金制度がない。

4――救急搬送から救急救命へ

1|救急搬送の限界

1963年の消防法改正で、交通事故傷病者の救急車搬送が、消防の救急業務とされた。これは、当時、交通戦争とまで言われた交通事故による外傷患者の急増に対応することが目的であった。その後、20年以上もの間、消防の行う救急搬送業務は、主に事故患者を対象としてきた。しかし、高齢化が進み、がん・急性心筋梗塞・脳卒中などの生活習慣病(当時は、成人病と呼称)の患者が増えると、救急搬送に求められる対象は、外傷患者から疾病患者に変化していった。

このため、1986年には、消防法が改正されて、一般の急病患者も救急搬送の対象とされるようになった。この結果、急性心筋梗塞や脳卒中などにより、心肺停止となった患者を救急搬送するケースが増加した。しかし、救急隊が、搬送中に実施可能とされたのは、胸骨圧迫や、人工呼吸等の応急処置のみで、心肺停止傷病者への気管挿管などは不可とされた。このため、搬送中に病態が悪化してしまい、患者の蘇生に至らない事例が続出した。このことは、当時、社会的な問題となった。このような経緯を経て、救急医療における、搬送段階での救護、病院搬送前救護(プレホスピタルケア23)の重要性が、認識されるようになってきた。

23 次章にて、触れる。

(2016年07月28日「基礎研レポート」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月02日

IAIGsの指定の公表に関する最近の状況(15)-19の国・地域からの61社に- -

2025年10月02日

プレコンセプションケア 自治体の炎上事例から学ぶリスク管理-科学的エビデンスと推奨モデルは区別し、性と健康の自己決定権を侵害しない内容構成が必要- -

2025年10月02日

ユーロ圏消費者物価(25年9月)-概ね物価目標に沿った推移が継続 -

2025年10月01日

図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? -

2025年10月01日

日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【救急搬送と救急救命のあり方-救急医療の現状と課題 (前編)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

救急搬送と救急救命のあり方-救急医療の現状と課題 (前編)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!