- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 介護保険制度 >

- 介護施設の選定-終の住処(ついのすみか)は、どう選ぶか?

介護施設の選定-終の住処(ついのすみか)は、どう選ぶか?

基礎研REPORT(冊子版) 2016年6月号

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

そこで、本稿では、若年者など、介護について、あまり馴染みがない場合に、まずつかんでおきたい介護施設の選定について、概観していくこととする1。

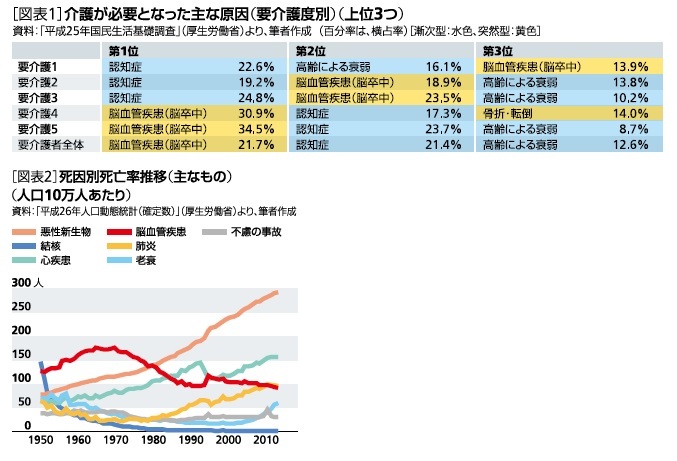

2――要介護状態になる原因

1つは、徐々に要介護の状態になっていくケースである。これを、「漸次型」と名付ける。例えば、認知症により、徐々に、食事や入浴などで身の回りの世話が必要となる場合が、これに該当する。

もう1つは、突然、要介護の状態になるケース。これは、「突然型」と名付けよう。例えば、脳卒中で倒れて、身体機能の麻痺が残り、生活上、介助が必要となる場合が、これにあてはまる。

重度の要介護状態(要介護4、5)の原因を見ると、脳卒中が第1位であり、突然型の占率が大きい。一方、死因別死亡率を見ると、1951~1980年の間、脳血管疾患は、死因第1位であった。その後、脳卒中を引き起こす脳梗塞で、MRI2での診断や、血栓溶解療法3による早期治療など、医療技術が進歩し、一命を取りとめるケースが増えた。その結果、2011年には、脳血管疾患は、3大死因から外れた。ただし、死亡を免れても麻痺が残るなど、完治せずに、要介護状態となる場合が多いものと考えられる。

3――自宅での介護と、施設での介護

自宅での介護は、要介護者が自宅で生活しながら、介護事業者から、主に、訪問介護等の居宅介護サービスを受けるものだ4。この場合、介護事業者のサービスには、費用負担や、時間の面で限度がある。従って、自宅での介護の場合、介護のベースは、同居の家族とならざるを得ない。家族の仕事の継続や、身体・精神面の負担を踏まえると、対応できる介護には限界がある。一方、施設での介護は、要介護者が介護施設で生活しながら、介護ケアを受けるものだ。自宅での介護に比べて、家族の負担は、大幅に軽減される。特に、重度の要介護者の場合、施設での介護のニーズは高い。

いずれにせよ、ケアマネージャーと十分に相談して、介護プランを設計することが基本となる。

4――施設での介護のバリエーション

1|介護保険施設は3種類

介護保険制度上は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、の3つのみが、施設介護サービスの対象とされている。これらは、介護保険施設と呼ばれている。

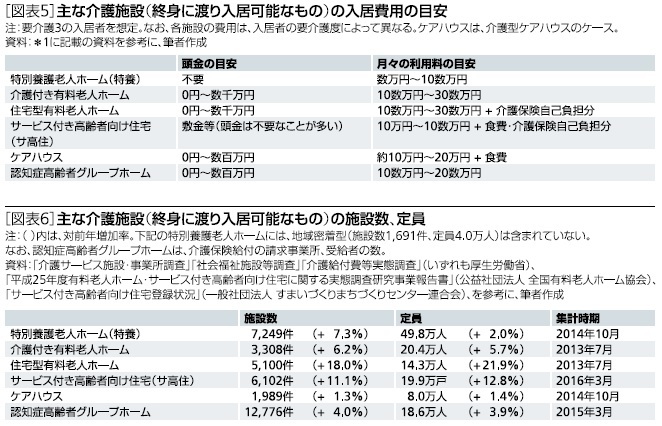

(1)介護老人福祉施設

特別養護老人ホーム(通称、「特養」)と呼ばれる。特養は、代表的な介護施設だ。50万人以上もの待機高齢者がいる。特徴は、頭金が不要で、月々の利用料も安いこと。ユニットケアと呼ばれるケアの方法が主流だ。そこでは、10人以下の入居者を、ユニットと呼ばれる1つのグループにして、ケアを行う。台所・食堂・リビング等の共同生活ルームを取り囲むように、居室が配置された、ユニット型個室。居室が完全な個室ではなく、天井との間に隙間のある固定壁で仕切られた、準ユニット型個室がある。ユニットを設けない従来型の個室もある。また、複数の入居者で1つの居室を利用する多床室もある。利用料は、個室の方が高い。原則として、新規の入居は、要介護3以上の人に限られる。

(2)介護老人保健施設

通称、「老健」と呼ばれる。老健は、特養と同様、頭金が不要で、利用料は安い。この施設は永住を前提としていない。介護を受けながらリハビリを行い、いずれは自宅に戻ることを前提としている。通常、入居後は、3ヵ月ごとに入居を継続するか、それとも退去して自宅に戻るか、の判定を受ける。入居期間は長くても、1年未満となることが、一般的だ。

(3)介護療養型医療施設

通称、「療養病床」と呼ばれる。名前に、医療と付いているとおり、慢性疾患の療養を目的とする医療施設だ。利用料は、特養や老健よりも高い。長期的な医療コストや社会保障費の圧迫などの理由により、2020年には廃止される予定であり、施設の新設は行われていない。

2|介護保険施設以外で、終身に渡り入居できる代表的な介護施設は5種類

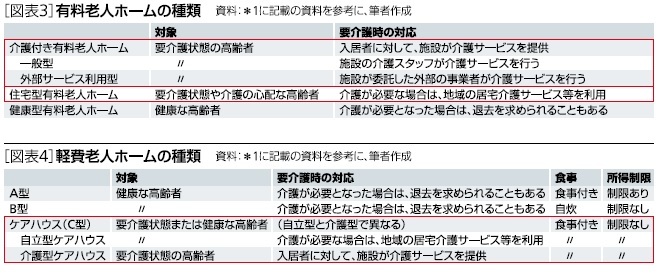

次に、上記の3つに加えて、利用されることの多い5つの介護施設を取りあげる。介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、認知症高齢者グループホームだ。「介護付き」という用語は、介護保険法が定める「特定施設入居者生活介護」というサービスが提供できる施設であると、都道府県の指定を受けた場合に、用いることができる5。

(1)介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供するもので、要介護度に応じて、介護費用が定められている。施設の介護スタッフが介護サービスを行うタイプ(一般型)と、施設が委託した外部の事業者が介護サービスを行うタイプ(外部サービス利用型)がある。通常、入居時に多額の頭金が必要な上に、月々の利用料も、特養に比べて高い。

(2)住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、介護スタッフが常駐しておらず、介護サービスとして、地域の居宅介護サービス等を利用する。その場合、介護保険の自己負担分を支払うことが必要となる。なお、有料老人ホームには、これらの他に、要介護者の入居を前提としていない、健康型もある6。

(3)サービス付き高齢者向け住宅

通称、「サ高住」と呼ばれる。サ高住は、2011年より新設されている施設だ。通常、入居時に頭金は不要なことが多いが、一般の賃貸住宅のように敷金等がかかる。月々の利用料は、特養より高いが、有料老人ホームよりは安い。介護サービスは、地域の居宅介護サービス等を利用する。施設といっても、起床や食事時間が自由で、外出の制限がなく、来客の宿泊も可能であるなど、賃貸住宅の感覚に近い。そのため、入居ニーズが急騰しており、それに応える形で、新設ラッシュが続いている。

(4)ケアハウス

ケアハウスは、軽費老人ホームの類型の1つである。軽費老人ホームは、その名前のとおり、費用の安い老人ホームであり、実際に有料老人ホームより利用料は安いことが多い。軽費老人ホームには、食事付きで所得制限のあるA型、食事なし(自炊)で所得制限のないB型、食事付きで所得制限のないケアハウス(C型)に分かれる。A型とB型は、健康な人が対象。要介護状態の人は、ケアハウスに入居する7。更に、ケアハウスは、自立型と介護型に分かれる。介護型ケアハウスでは、通常、施設の介護スタッフが介護サービスを行う。全室個室の上、利用料が安いため、近年、人気が高まっている。

(5)認知症高齢者グループホーム

認知症高齢者グループホームは、その名のとおり、認知症の高齢者が共同生活を送る施設となっている。法令上、1ユニットの定員は5~9人と定められている8。2ユニット構成の施設が多い。入居者は、家庭的な雰囲気の中で生活する。認知症の知識のある介護スタッフが常駐している。介護スタッフから、介護サービスや日常の世話を受けつつ、機能訓練を行い、認知症の緩和を図ることを目指す9。

認知症高齢者グループホームは、「地域密着型」の介護サービスである。地域密着型とは、施設や事業所が、同じ市区町村に住んでいる人に限定して、介護サービスを行うことを意味する。

この他にも、経済的理由から自宅での生活が困難な高齢者が入居する「養護老人ホーム」や、公営住宅等の公共賃貸住宅をバリアフリー化した「シルバーハウジング」、比較的健康な高齢者が共同生活をする「グループリビング」など、多様な高齢者向け入居施設がある。

なお、実際の施設は、各類型の中で、様々な形で運営されている。入居費用も、施設によって異なる。例えば、介護付き有料老人ホームには、頭金がかからないものから、数千万円するものまである。このため、介護施設の選定の際は、施設見学や体験入居をするなど、十分な検討が必要と言える。

政府は、特養をはじめ、各種の介護施設の拡充を図っている。

5――介護施設を選ぶことの難しさ

1|突然型の要介護状態では、介護施設の選定が難題

漸次型の要介護状態では、入居者の意向や、費用負担等を十分に踏まえて、プランを設計することができる。ただし、首都圏近郊の特養等、人気が高い施設では、待ち期間が数年に及ぶこともある。

突然型の要介護状態の場合、介護施設の選定は、難題となる。脳卒中等で入院、治療を受けた結果、幸いにも一命をとりとめ、身体機能の麻痺を軽減すべく、リハビリを開始したとする。患者本人も、家族も、やれやれと一安心するところだ。ただ、この頃から、退院後の患者の行き先が問題となる。

病気が完治すればよいが、身体の麻痺が残り、要介護状態となることも多い。その場合、自宅で療養しつつ、訪問介護等のサービスを受けるか。それとも、介護施設に入居して、介護サービスを受けるか、を決めなくてはならない。その際、自宅での介護の場合の、家族の負担と、施設での介護の場合の、施設の空き状況や費用負担等とを、天秤にかけることとなる。仮に、高額の入居費用を賄うだけの資力があるとしても、終の住処として、施設を選定することは、容易ではない。

2|サ高住に入居して、検討時間を確保することも考えられる

突然型の要介護状態の場合、サ高住に入居して、介護を選ぶための検討時間を確保することも考えられる。サ高住は、敷金等はかかるが、頭金は不要なことが多い。月々の料金も、有料老人ホームほど高くはない。また、老健のような入居期間の制約はなく、いつでも入居・退去が可能である。

サ高住は使い勝手がよいため、入居のニーズが高まっている。これを受けて、事業参入が相次いでおり、事業者により、サービスの質が玉石混淆となっている懸念もある。政府は、サ高住の質を確保しつつ、戸数を、2020年までに60万戸に増やすべく、促進策をとっている。

6――おわりに(私見)

今後、介護施設の整備や、介護人材の育成が進んでいく。政府は、2015年に掲げた新三本の矢の3本目「介護離職ゼロ」に向けて、動きを加速させている。その進捗に、引き続き、注目していきたい。

(2016年06月07日「基礎研マンスリー」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【介護施設の選定-終の住処(ついのすみか)は、どう選ぶか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

介護施設の選定-終の住処(ついのすみか)は、どう選ぶか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!