- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- >

- 証券市場 >

- 上場企業のROEに危険信号が点灯

2016年06月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

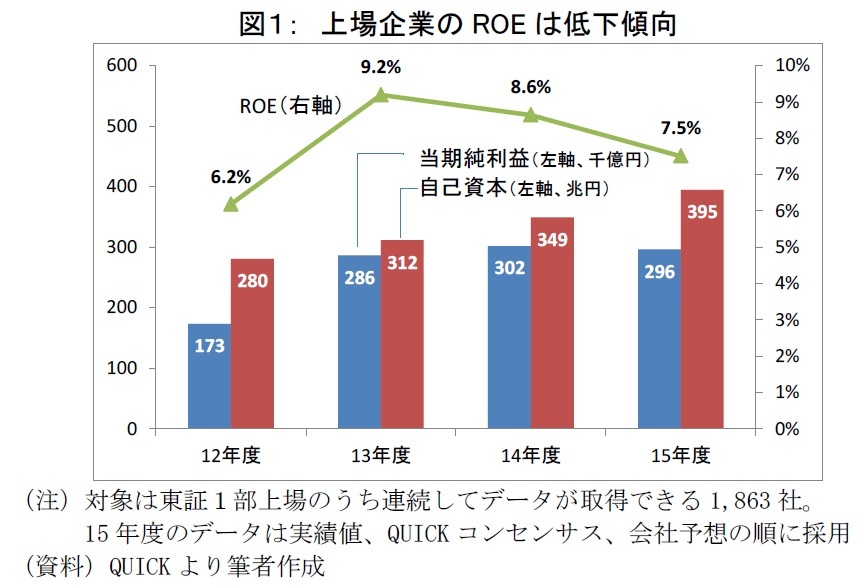

円高などで企業業績の先行きが懸念されるものの、上場企業は15年度も過去最高益を更新した模様だ。しかし、手放しでは喜べない問題がある。ROE(自己資本利益率)の低下だ。図1のとおり、東証1部上場企業のROEは13年度の9.2%をピークに、14年度は8.6%に低下した。15年度はまだ決算が出揃っていないが7.5%に下がる見込みだ。

利益は増えているのにROEが低下するのは、利益以上に自己資本が増加したためだ。当期純利益は13年度の28.6兆円から15年度の29.6兆円まで3.5%増える見込みなのに対して、自己資本(期首時点)は26.7%増えた(312兆円→395兆円)。ROEを計算する分子(当期純利益)よりも分母(自己資本)のほうが膨らんだ結果、経済産業省がROEの目安として掲げる「8%」を3年ぶりに割り込む皮肉な格好となる可能性が高い(4月21日時点)。

ROE=利益率×資産回転率×財務レバレッジの式1に従ってROE構成要素の変化をみると、13年度を基準に資産回転率が低下したことと、利益率が伸びていないことが目立つ。利益の内部留保や海外資産の評価額アップ等で総資産が増加したわりに売上高が増えていないことや、収益性が改善していないことがROE低下の原因だ。

特に、利益率が横ばいとなっていることは、円安などによる売上高の増加に見合う分しか利益が増えていないことを意味している。固定費は売上高ほど増えていない(損益分岐点は下がった)はずなので、実質的な利益率は低下したともいえる。

利益は増えているのにROEが低下するのは、利益以上に自己資本が増加したためだ。当期純利益は13年度の28.6兆円から15年度の29.6兆円まで3.5%増える見込みなのに対して、自己資本(期首時点)は26.7%増えた(312兆円→395兆円)。ROEを計算する分子(当期純利益)よりも分母(自己資本)のほうが膨らんだ結果、経済産業省がROEの目安として掲げる「8%」を3年ぶりに割り込む皮肉な格好となる可能性が高い(4月21日時点)。

ROE=利益率×資産回転率×財務レバレッジの式1に従ってROE構成要素の変化をみると、13年度を基準に資産回転率が低下したことと、利益率が伸びていないことが目立つ。利益の内部留保や海外資産の評価額アップ等で総資産が増加したわりに売上高が増えていないことや、収益性が改善していないことがROE低下の原因だ。

特に、利益率が横ばいとなっていることは、円安などによる売上高の増加に見合う分しか利益が増えていないことを意味している。固定費は売上高ほど増えていない(損益分岐点は下がった)はずなので、実質的な利益率は低下したともいえる。

ROEを改善させる方法は主に2つある。ひとつは利益を増やすこと、もうひとつは自社株買いだ。手っ取り早いのは自社株買いで、自己資本を減らすことで計算上のROEを改善させることが可能だ。近年のコーポレート・ガバナンス強化や株主還元強化の流れを受けて自社株買いの実施額は着実に増えている。

それでも15年度の実施額は市場全体で6.7兆円に過ぎない。筆者の試算では仮に16年度に10兆円規模の自社株買いを実施しても、利益が横ばいならROEは7.6%に低下する。これは15年度に稼いだ利益の一部が自己資本をさらに増加させるためだ。

昨年夏以降、世界経済の先行き不透明感の高まりや足元の円高で業績への懸念が増している。アベノミクスの限界説も流れる中、いずれ来るかもしれない業績悪化に備えるため、少しでも多くの現金を手元に置いておきたいと考える企業も少なくないだろう。

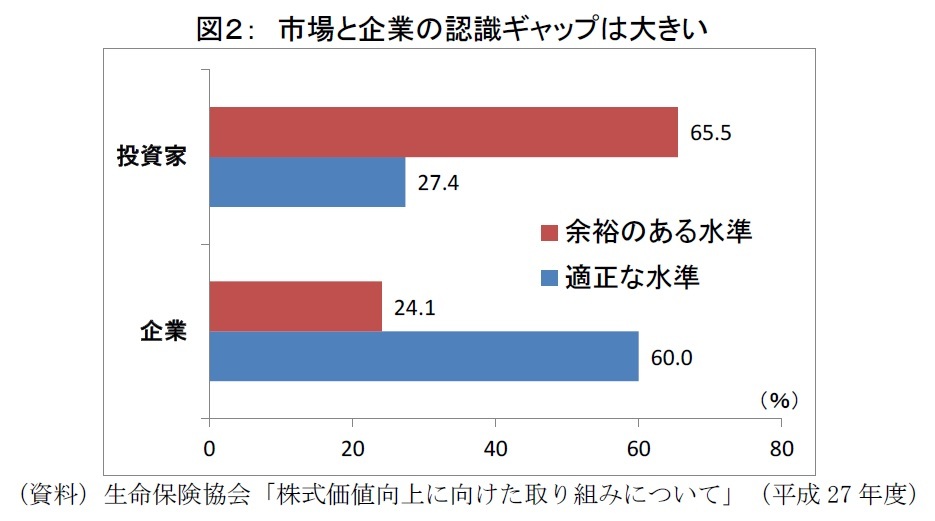

また、ROEが悪化しても企業が自社株買いに踏み切れない背景には、市場と企業の認識ギャップもあるようだ。図2は自己資本の水準に関する最新の意識調査だが、これによれば投資家の65.5%が自己資本は「余裕のある水準」と答えたのに対して、企業の60.0%は「適正な水準」と回答している。投資家の多くは「自社株買いや配当で株主還元を強化して欲しい」と考えている一方で、企業は「株主還元に回す余裕は乏しい」と考えている様子が透けて見える。

それでも15年度の実施額は市場全体で6.7兆円に過ぎない。筆者の試算では仮に16年度に10兆円規模の自社株買いを実施しても、利益が横ばいならROEは7.6%に低下する。これは15年度に稼いだ利益の一部が自己資本をさらに増加させるためだ。

昨年夏以降、世界経済の先行き不透明感の高まりや足元の円高で業績への懸念が増している。アベノミクスの限界説も流れる中、いずれ来るかもしれない業績悪化に備えるため、少しでも多くの現金を手元に置いておきたいと考える企業も少なくないだろう。

また、ROEが悪化しても企業が自社株買いに踏み切れない背景には、市場と企業の認識ギャップもあるようだ。図2は自己資本の水準に関する最新の意識調査だが、これによれば投資家の65.5%が自己資本は「余裕のある水準」と答えたのに対して、企業の60.0%は「適正な水準」と回答している。投資家の多くは「自社株買いや配当で株主還元を強化して欲しい」と考えている一方で、企業は「株主還元に回す余裕は乏しい」と考えている様子が透けて見える。

しかし、たとえ利益が出ていてもROEの低下は投資家にネガティブに映る可能性がある。特に、ROEを重視するといわれる海外投資家の日本株離れが加速すれば、需給面でも株価に大きな下落圧力がかかりうる。

足元の為替レートが続けば日本企業全体ベースで16年度に増益を確保するのは難しいかもしれない。それでも投資家の期待を繋ぎとめるには設備・人材・新規ビジネスなどへの投資を加速させることが欠かせない。こうした投資はすぐに成果に結びつくとは限らないが、(特に海外の)投資家に対して「ROE低下は一時的なものに過ぎず、将来の収益力改善でROEが再び8%以上に向上する」とアピールすることが必要ではないか。また、投資家も近視眼的にならず、中長期の目線で企業業績や株価の先行きを見通す姿勢が重要だ。

足元の為替レートが続けば日本企業全体ベースで16年度に増益を確保するのは難しいかもしれない。それでも投資家の期待を繋ぎとめるには設備・人材・新規ビジネスなどへの投資を加速させることが欠かせない。こうした投資はすぐに成果に結びつくとは限らないが、(特に海外の)投資家に対して「ROE低下は一時的なものに過ぎず、将来の収益力改善でROEが再び8%以上に向上する」とアピールすることが必要ではないか。また、投資家も近視眼的にならず、中長期の目線で企業業績や株価の先行きを見通す姿勢が重要だ。

1 デュポン分解と呼ばれ、ROE(当期純利益÷自己資本)=利益率(当期純利益÷売上高)×資産回転率(売上高÷総資産)×財務レバレッジ(総資産÷自己資本)に基づいて構成要素を分析する手法。

(2016年06月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1852

経歴

- 【職歴】

1993年 日本生命保険相互会社入社

1999年 (株)ニッセイ基礎研究所へ

2023年より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会認定アナリスト

井出 真吾のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/01 | 急上昇した日本株に潜む落とし穴~コロナ禍の成功体験は再現するか~ | 井出 真吾 | 基礎研レポート |

| 2025/05/07 | 遠のいた日経平均4万円回復 | 井出 真吾 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/01/09 | 日経平均4万円回復は? | 井出 真吾 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/23 | 日経平均4万円回復は? | 井出 真吾 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【上場企業のROEに危険信号が点灯】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

上場企業のROEに危険信号が点灯のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!