- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 総合診療医の養成-かかりつけ医の配置は、順調に進むか?

総合診療医の養成-かかりつけ医の配置は、順調に進むか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

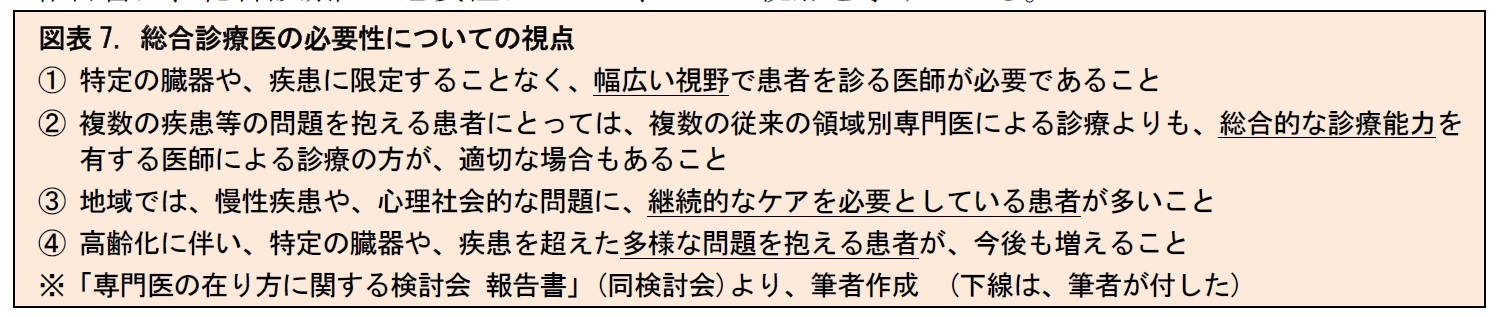

3――今後不可欠となる総合診療医

つまり、従来の領域別専門医の特徴が、医療技術の深さ、であるのに対し、新設の総合診療医は、医療に関して扱う問題の広さと多様性、に力点が置かれている。そのために、総合診療医は、専門的な医療技術のみならず、幅広い病気に対する診断力や、患者や他の医療スタッフ等とのコミュニケーション力等、患者の医療を、総合的にマネジメントする力が求められるものと考えられる。

6 病気そのものは完全に治癒していないが、症状が一時的あるいは永続的に軽減または消失すること。特に白血病などの場合に用いる。(広辞苑 第六版(岩波書店)より)

7 「専門医の在り方に関する検討会」(2011年10月~2013年3月の間、17回開催。2013年4月に報告書を公表)

2015年、日本専門医機構は、専門研修プログラム整備基準を了承した。この基準では、人間中心の医療、地域志向など、6つの到達目標8が設けられた。2017年度より、研修が始まる予定である。

総合診療専門医の研修期間は、3年以上。そのうち、総合診療専門研修で18ヵ月以上、内科で6ヵ月以上、小児科と救急科でそれぞれ3ヵ月以上の研修が必須、とされている9。

研修中に経験すべき症例は、心肺停止や呼吸困難といった重篤な病態から、胸やけ、腹痛といった日常的に見られる症状まで幅広い。また、経験すべき診察や処置として、例えば、新生児・幼児・小児の心肺蘇生法。生体標本(喀痰(かくたん)等)に対する顕微鏡的診断。高齢患者の機能評価を目的とした身体診察(歩行機能など)や、認知機能検査。経鼻胃管や胃瘻(いろう)カテーテルの挿入・管理。など、全領域の患者に対して、ありとあらゆる医療技術の習得が求められる。加えて、地域医療の経験として、介護認定審査に必要な主治医意見書の作成。特別養護老人ホームなどの施設入居者の日常的な健康管理。地域の医師会や行政と協力して、特定健康診査の事後指導や、特定保健指導を行うことまで要請される。正に、全人的な医療を提供するための、素養の習得や、技術の鍛錬が求められる。

8 同基準は、「コアコンピテンシー」(中核的能力)と呼んでいる。内容は、次の6つ。(1)人間中心の医療・ケア、(2)包括的統合アプローチ、(3)連携重視のマネジメント、(4)地域志向アプローチ、(5)公益に資する職業規範、(6)診療の場の多様性

9 その他に、外科・整形外科・産婦人科・精神科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科などについても、必要な範囲で研修を実施。

4――総合診療医を養成する上での留意点

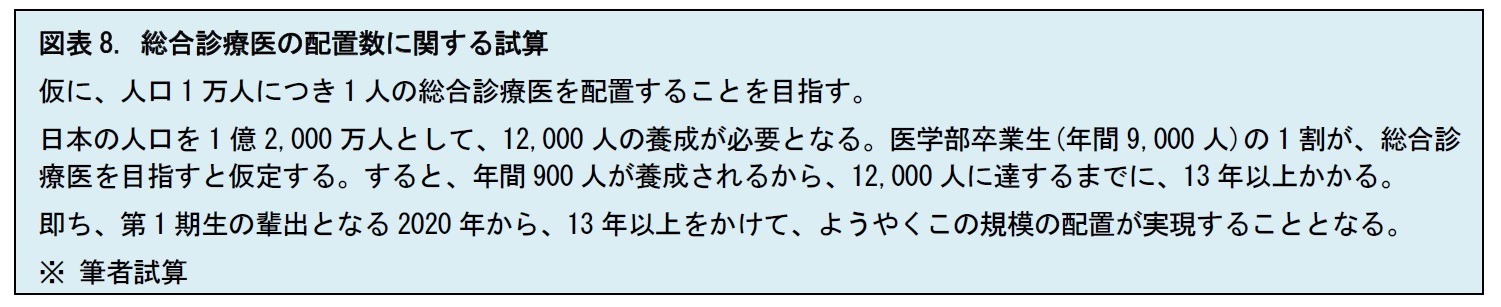

10 人口1万人につき1人というのは、あくまで、当試算上の設定。総合診療医の必要数についても、議論が必要となろう。

新卒医師だけで、必要な総合診療医体制を実現することは、かなり困難ではないかと考えられる。そこで、既存の医師の転換を考慮することとなる。そもそも、総合診療医には、全人的な医療が求められており、そこでは、医師としての経験や、日々の医業から築いた医療関係者のネットワークが、大きな武器となる。新卒医師を一から養成するだけではなく、既に診療所等で、かかりつけ医として、地域医療を担っている内科医や小児科医等に、総合診療医に、転換してもらうことが有効となろう。即ち、新卒医師と既存医師の両面から、総合診療医の養成を進めることが必要と考えられる。

既存の医師が、総合診療医に転換するための研修の体制等を、整備していくことが求められよう。

3|医師の地域偏在の問題を、どう解消すべきか

医師が不足する過疎地域では、地域医療に支障が生じることが懸念される。これまでは、僻地(へきち)医療の拠点病院から医師の巡回派遣を行うことで、対応してきた。しかし、総合診療医として、従来以上に、地域に根ざした医師の養成を進めるためには、巡回派遣を、一層充実させていく必要があろう。また、その際には、派遣される医師やその家族にとって、転居等に伴う様々な負担の軽減を図るなど、医師の勤務上の待遇や、条件の面において、柔軟で、きめ細かい対応が、必要となろう。

5――おわりに (私見)

既存の医師が、総合診療医に転換するにあたっての方策も欠かせない。例えば、医師の各業務の要否を再検討し、医師以外のスタッフでも対応できる業務は、それらのスタッフに移管する。地域医療の促進のために、域内の医療・介護業種とのコミュニケーションを進める。など、医師の働き方まで、見直していくことで、効率的な医療の提供を進めるための、足がかりができるものと考えられる。

地域包括ケアシステムの構築に向けて、今後、総合診療医の養成、配置にも注目する必要があろう。

(2016年05月02日「基礎研レター」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 -

2025年10月15日

英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【総合診療医の養成-かかりつけ医の配置は、順調に進むか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

総合診療医の養成-かかりつけ医の配置は、順調に進むか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!