- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2016・2017年度経済見通し

2016年04月07日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――アベノミクスの3年間

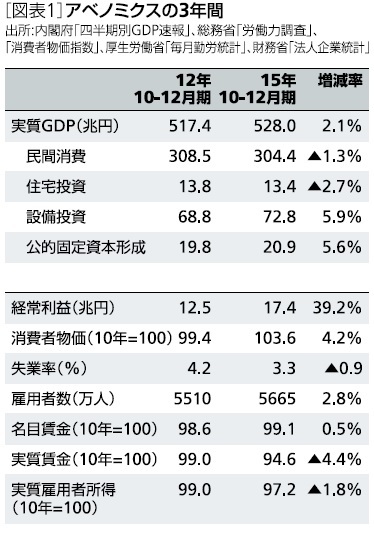

安倍政権が2012年12月に発足してから3年あまりが経過した。この間、大幅な円安を受けて企業収益は大きく改善し、デフレからも脱却しつつある。法人企業統計の経常利益(季節調整値)は2012年10-12月期の12.5兆円から2015年10-12月期には17.4兆円まで大幅に増加し、この間の増加率は39.2%となった。また、消費者物価は2013年4月に導入した異次元緩和、その後の円安、消費税率引き上げの影響などから3年間で4.2%上昇した。消費税率引き上げの影響を除いても上昇率は2%を超えている。2%の物価目標は達成されていないが、少なくとも15年以上続いたデフレ状況からは脱しつつある。

一方、経済成長率は低迷が続いている。2012年10-12月期を起点とした3年間の実質GDPの伸びは2.1%にすぎず、12四半期中5四半期でマイナス成長を記録した。特に低調なのが家計部門で、直近(2015年10-12月期)の水準を安倍政権発足時(2012年10-12月期)と比較すると、民間消費は▲1.3%、住宅投資は▲2.7%低くなっている。家計部門はアベノミクス始動後の経済成長に全く貢献していないことになる[図表1]。

個人消費を取り巻く環境を確認すると、雇用情勢は人口減少、少子高齢化を背景とした人手不足感の高まりもあって改善を続けている。失業率は安倍政権発足前の4%台前半から3%台前半まで改善し、雇用者数も3年間で150万人以上増えた。しかし、労働需給が逼迫するなかでも一人当たり賃金は伸び悩んでいる。安倍政権発足後、企業収益の改善や政府からの賃上げ要請を受けてベースアップを実施する企業が相次いだが、雇用の非正規化によって賃金水準の低い労働者が増えたこともあり、名目賃金の伸びはこの3年間で0.5%にすぎない。

こうした中で物価が大きく上昇したため、実質賃金は3年前よりも▲4.4%も減少している。この結果、一人当たり実質賃金に雇用者数をかけた実質雇用者所得の水準は3年前よりも▲1.8%低くなっている。個人消費は天候不順によって一時的に押し下げられた面もあるが、均してみれば実質個人消費と実質雇用者所得は同様の動きとなっている。消費低迷の主因は実質雇用者所得の減少にあると考えられる。

一方、経済成長率は低迷が続いている。2012年10-12月期を起点とした3年間の実質GDPの伸びは2.1%にすぎず、12四半期中5四半期でマイナス成長を記録した。特に低調なのが家計部門で、直近(2015年10-12月期)の水準を安倍政権発足時(2012年10-12月期)と比較すると、民間消費は▲1.3%、住宅投資は▲2.7%低くなっている。家計部門はアベノミクス始動後の経済成長に全く貢献していないことになる[図表1]。

個人消費を取り巻く環境を確認すると、雇用情勢は人口減少、少子高齢化を背景とした人手不足感の高まりもあって改善を続けている。失業率は安倍政権発足前の4%台前半から3%台前半まで改善し、雇用者数も3年間で150万人以上増えた。しかし、労働需給が逼迫するなかでも一人当たり賃金は伸び悩んでいる。安倍政権発足後、企業収益の改善や政府からの賃上げ要請を受けてベースアップを実施する企業が相次いだが、雇用の非正規化によって賃金水準の低い労働者が増えたこともあり、名目賃金の伸びはこの3年間で0.5%にすぎない。

こうした中で物価が大きく上昇したため、実質賃金は3年前よりも▲4.4%も減少している。この結果、一人当たり実質賃金に雇用者数をかけた実質雇用者所得の水準は3年前よりも▲1.8%低くなっている。個人消費は天候不順によって一時的に押し下げられた面もあるが、均してみれば実質個人消費と実質雇用者所得は同様の動きとなっている。消費低迷の主因は実質雇用者所得の減少にあると考えられる。

2――実質成長率は2015年度0.7%、2016年度1.2%、2017年度0.0%を予想

1|春闘賃上げ率は前年度を下回る公算

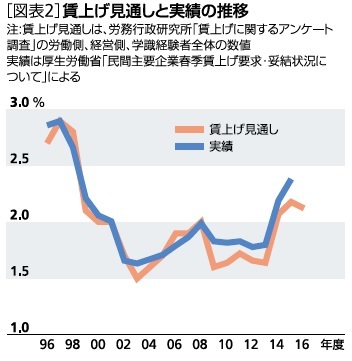

企業収益の大幅改善や政府による賃上げ要請を受けて、2014年春闘では10数年ぶりにベースアップが復活し、2015年度には賃上げ率がさらに高まったが、2016年度の春闘賃上げ率は前年度を下回る公算が大きい。

もともと2015年10月下旬に公表された連合の2016年春闘の基本方針では、賃上げ要求水準が「2%程度を基準(定期昇給分を除く)」となっていた。2015年要求の「2%以上」からはやや後退しており、個別企業の労働組合でも前年を下回る賃金改善要求が目立っていた。さらに、年明け以降の円高の進展、株価の下落、国内外の景気減速懸念などが経営側の賃上げに対する姿勢をより一層慎重なものとし、3月中旬の一斉回答では前年を下回るベースアップを回答する企業が相次いだ。

労務行政研究所の「賃上げに関するアンケート調査」によれば、2016年の賃上げ見通しは、全回答者約500人(対象は労・使の当事者および労働経済分野の専門家)の平均で2.12%となり、前年度を0.06ポイント下回った[図表2]。厚生労働省が集計している主要企業賃上げ実績は同調査の見通しを若干上回る傾向があるが、前年度からの変化の方向は概ね一致しているため、2016年度の春闘賃上げ率は前年度を下回る可能性が高いだろう。当研究所では、2016年度の春闘賃上げ率は前年から0.08ポイント低下の2.30%と予想している。

ベースアップの改善を反映し、現金給与総額の約4分の3を占める所定内給与は2013年度の前年比▲0.9%から2014年度に同▲0.2%とマイナス幅が大きく縮小した後、2015年度は10年ぶりの増加となることがほぼ確実だが、2016年度は春闘賃上げ率の鈍化を反映し、伸びが頭打ちとなる可能性が高い。

企業収益の大幅改善や政府による賃上げ要請を受けて、2014年春闘では10数年ぶりにベースアップが復活し、2015年度には賃上げ率がさらに高まったが、2016年度の春闘賃上げ率は前年度を下回る公算が大きい。

もともと2015年10月下旬に公表された連合の2016年春闘の基本方針では、賃上げ要求水準が「2%程度を基準(定期昇給分を除く)」となっていた。2015年要求の「2%以上」からはやや後退しており、個別企業の労働組合でも前年を下回る賃金改善要求が目立っていた。さらに、年明け以降の円高の進展、株価の下落、国内外の景気減速懸念などが経営側の賃上げに対する姿勢をより一層慎重なものとし、3月中旬の一斉回答では前年を下回るベースアップを回答する企業が相次いだ。

労務行政研究所の「賃上げに関するアンケート調査」によれば、2016年の賃上げ見通しは、全回答者約500人(対象は労・使の当事者および労働経済分野の専門家)の平均で2.12%となり、前年度を0.06ポイント下回った[図表2]。厚生労働省が集計している主要企業賃上げ実績は同調査の見通しを若干上回る傾向があるが、前年度からの変化の方向は概ね一致しているため、2016年度の春闘賃上げ率は前年度を下回る可能性が高いだろう。当研究所では、2016年度の春闘賃上げ率は前年から0.08ポイント低下の2.30%と予想している。

ベースアップの改善を反映し、現金給与総額の約4分の3を占める所定内給与は2013年度の前年比▲0.9%から2014年度に同▲0.2%とマイナス幅が大きく縮小した後、2015年度は10年ぶりの増加となることがほぼ確実だが、2016年度は春闘賃上げ率の鈍化を反映し、伸びが頭打ちとなる可能性が高い。

2|交易条件の改善が景気を下支え

先行きの日本経済を見通す上で明るい材料は、原油価格下落に伴う輸入物価の低下、交易条件の改善により海外からの所得流入が続いていることである。現時点では交易条件の改善が企業収益の増加をもたらす一方、国内の支出拡大には十分につながっていない。しかし、先行きは原油価格の大幅下落を反映し消費者物価が明確に低下する可能性が高く、このことが家計の実質購買力を押し上げるだろう。

春闘賃上げ率が前年度を下回ることなどから、名目の雇用者報酬の伸びは頭打ちとなるが、物価上昇率の低下によって実質雇用者報酬は2015年度が前年比1.4%、2016年度が同1.3%と1%台の伸びを確保し、このことが個人消費の持ち直しに寄与することが見込まれる。

ただし、2017年度は原油価格の持ち直しや消費税率引き上げの影響から消費者物価が2%程度まで上昇するため、2014年度と同様に実質雇用者報酬の伸びは大きく低下する可能性が高い。2017年度の個人消費は消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動と物価上昇に伴う実質所得低下の影響が重なることから、大幅な減少が避けられないだろう。

3|牽引役には力不足の設備投資

設備投資は2015年7-9月期の前期比0.7%から10-12月期には同1.5%へと伸びを高めたが、これは企業収益が好調だった時期に策定された投資計画がようやく実施されたことを反映した動きと考えられる。2015年10-12月期の経常利益(法人企業統計、金融、保険業を除く全産業)は前年比▲1.7%と4年ぶりの減少となった。個人消費の低迷、海外経済の減速、円安の一巡などから企業収益の改善には陰りがみられる。

内閣府の「企業行動アンケート調査(2015年度)」によれば、今後5年間の実質経済成長率見通し(いわゆる期待成長率)は1.1%となり、前年度から0.3ポイント低下した。企業の設備投資意欲を示す「設備投資/キャッシュフロー比率」は期待成長率との連動性が高いため、先行きも企業の投資意欲が大きく高まることは見込めない。設備投資は企業収益の悪化を受けていったん減速する可能性が高く、景気の牽引役となることは当分期待できないだろう。

4|駆け込み需要が成長率を押し上げ

2015年10-12月期の実質GDPは民間消費の大幅減少などから前期比▲0.3%(年率▲1.1%)のマイナス成長となった。2016年1-3月期は民間消費が増加に転じることなどから前期比年率0.8%のプラス成長を予想しているが、GDP統計では季節調整をかける際にうるう年調整が行われていないことに注意が必要だ。当研究所では1-3月期の民間消費はうるう年に伴う日数増で前期比0.4%程度押し上げられる(GDPは前期比0.2%強、前期比年率1%程度)と試算している。1-3月期はうるう年の影響を除けばほぼゼロ成長で、景気が回復基調に戻るのは2016年度入り後までずれ込みそうだ。

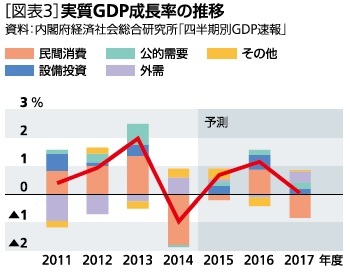

2016年前半は年率1%以下の低成長にとどまるが、2016年度後半は2017年月に予定されている消費税率引き上げ(8%→10%)前の駆け込み需要によって成長率が高まることが予想される。2017年度は駆け込み需要の反動と消費税率引き上げに伴う実質所得低下の影響からゼロ成長となるだろう。実質GDP成長率は2015年度が0.7%、2016年度が1.2%、2017年度が0.0%と予想する[図表3]。

先行きの日本経済を見通す上で明るい材料は、原油価格下落に伴う輸入物価の低下、交易条件の改善により海外からの所得流入が続いていることである。現時点では交易条件の改善が企業収益の増加をもたらす一方、国内の支出拡大には十分につながっていない。しかし、先行きは原油価格の大幅下落を反映し消費者物価が明確に低下する可能性が高く、このことが家計の実質購買力を押し上げるだろう。

春闘賃上げ率が前年度を下回ることなどから、名目の雇用者報酬の伸びは頭打ちとなるが、物価上昇率の低下によって実質雇用者報酬は2015年度が前年比1.4%、2016年度が同1.3%と1%台の伸びを確保し、このことが個人消費の持ち直しに寄与することが見込まれる。

ただし、2017年度は原油価格の持ち直しや消費税率引き上げの影響から消費者物価が2%程度まで上昇するため、2014年度と同様に実質雇用者報酬の伸びは大きく低下する可能性が高い。2017年度の個人消費は消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動と物価上昇に伴う実質所得低下の影響が重なることから、大幅な減少が避けられないだろう。

3|牽引役には力不足の設備投資

設備投資は2015年7-9月期の前期比0.7%から10-12月期には同1.5%へと伸びを高めたが、これは企業収益が好調だった時期に策定された投資計画がようやく実施されたことを反映した動きと考えられる。2015年10-12月期の経常利益(法人企業統計、金融、保険業を除く全産業)は前年比▲1.7%と4年ぶりの減少となった。個人消費の低迷、海外経済の減速、円安の一巡などから企業収益の改善には陰りがみられる。

内閣府の「企業行動アンケート調査(2015年度)」によれば、今後5年間の実質経済成長率見通し(いわゆる期待成長率)は1.1%となり、前年度から0.3ポイント低下した。企業の設備投資意欲を示す「設備投資/キャッシュフロー比率」は期待成長率との連動性が高いため、先行きも企業の投資意欲が大きく高まることは見込めない。設備投資は企業収益の悪化を受けていったん減速する可能性が高く、景気の牽引役となることは当分期待できないだろう。

4|駆け込み需要が成長率を押し上げ

2015年10-12月期の実質GDPは民間消費の大幅減少などから前期比▲0.3%(年率▲1.1%)のマイナス成長となった。2016年1-3月期は民間消費が増加に転じることなどから前期比年率0.8%のプラス成長を予想しているが、GDP統計では季節調整をかける際にうるう年調整が行われていないことに注意が必要だ。当研究所では1-3月期の民間消費はうるう年に伴う日数増で前期比0.4%程度押し上げられる(GDPは前期比0.2%強、前期比年率1%程度)と試算している。1-3月期はうるう年の影響を除けばほぼゼロ成長で、景気が回復基調に戻るのは2016年度入り後までずれ込みそうだ。

2016年前半は年率1%以下の低成長にとどまるが、2016年度後半は2017年月に予定されている消費税率引き上げ(8%→10%)前の駆け込み需要によって成長率が高まることが予想される。2017年度は駆け込み需要の反動と消費税率引き上げに伴う実質所得低下の影響からゼロ成長となるだろう。実質GDP成長率は2015年度が0.7%、2016年度が1.2%、2017年度が0.0%と予想する[図表3]。

(2016年04月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/30 | 鉱工業生産25年8月-7-9月期は自動車中心に減産の可能性 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2016・2017年度経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2016・2017年度経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!