- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 米国経済 >

- 労働市場は回復しているものの、依然として残る改善余地

2016年03月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

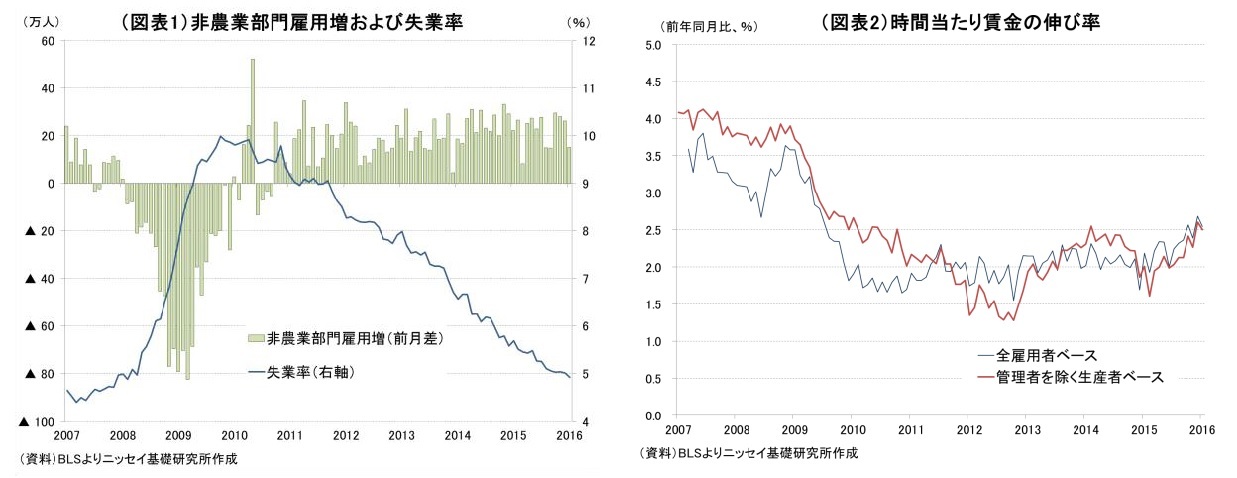

一方、失業率が金融危機前の水準に回復したにも係わらず、賃金の伸びは前年比で2%台半ばと、3%台後半から4%近い水準であった危機前を大幅に下回っており、回復が遅れている(図表2)。賃金の回復がもたついている理由として、給与水準が低い小売業や飲食業で雇用が増加していることや、雇用形態として相対的に給与水準の低いパートタイム労働者の割合が高まっているなどの要因が指摘されるが、筆者は人口対比で依然として雇用が十分でないことによる影響が大きいと考えている。すなわち失業率が示すほど米国の労働需給がタイトでない可能性である。

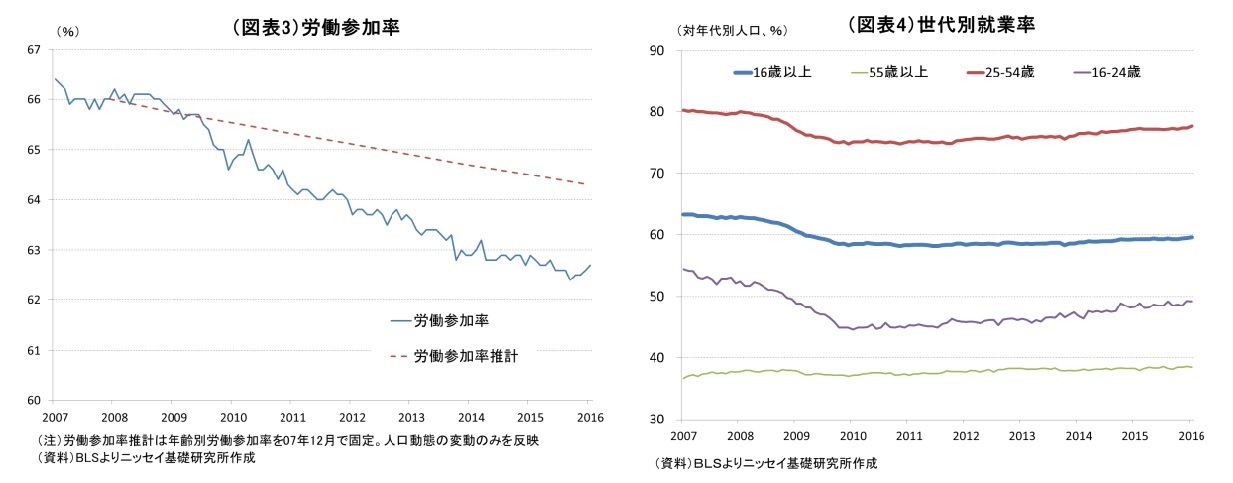

実際、生産年齢人口(16歳以上人口)に対する労働力人口(就業者数と失業者数の合計)の比率を示す労働参加率は62.7%と、危機前を3%以上下回っているほか、77年以来およそ40年ぶりの水準に低迷している。これは、人口対比で職探しを諦めて労働市場から退出した人の割合が高いことを示している。もっとも、労働参加率は、高齢化などの人口動態変化によって、人口に占める現役世代の割合が下がることでも趨勢的に低下するため注意が必要だ。このため、米国の人口統計を用いて人口動態の変化により労働参加率がどう推移するか推計を行った(図表3)。この結果、高齢化の影響のみを反映した労働参加率の推計値は足元で64%台前半と、実績値とは依然として2%弱の乖離があることが分かった。乖離の存在は、年齢以外の要因で職探しを諦めた人数が多いことを示唆しており、労働需給に依然として活用されていない部分である緩み(スラック)が存在している証左と言える。公表される失業率では、職探しを諦めた人は失業者にカウントされないことから、労働参加率が低いことと併せて考えると失業率が労働需給を過大評価している可能性が高いと言えよう。

実際、生産年齢人口(16歳以上人口)に対する労働力人口(就業者数と失業者数の合計)の比率を示す労働参加率は62.7%と、危機前を3%以上下回っているほか、77年以来およそ40年ぶりの水準に低迷している。これは、人口対比で職探しを諦めて労働市場から退出した人の割合が高いことを示している。もっとも、労働参加率は、高齢化などの人口動態変化によって、人口に占める現役世代の割合が下がることでも趨勢的に低下するため注意が必要だ。このため、米国の人口統計を用いて人口動態の変化により労働参加率がどう推移するか推計を行った(図表3)。この結果、高齢化の影響のみを反映した労働参加率の推計値は足元で64%台前半と、実績値とは依然として2%弱の乖離があることが分かった。乖離の存在は、年齢以外の要因で職探しを諦めた人数が多いことを示唆しており、労働需給に依然として活用されていない部分である緩み(スラック)が存在している証左と言える。公表される失業率では、職探しを諦めた人は失業者にカウントされないことから、労働参加率が低いことと併せて考えると失業率が労働需給を過大評価している可能性が高いと言えよう。

さらに、生産年齢人口に対する就業者数の比率を示す就業率も60%を割れており、金融危機後に落込んだ水準からは回復しているものの、60%台前半であった金融危機前の水準を依然として回復していない(図表4)。雇用者数は金融危機前を上回る水準に回復したものの、米国では年間2百万人を超える人口増加が続いており、人口増加に見合う十分な職がない可能性が高いことを就業率が示している。

もっとも、就業率も労働参加率同様に高齢化によって現役世代が減少することで低下する傾向があるため、注意が必要だ。このため、世代別に就業率をみると、16歳から24歳の若年層で危機前の水準を大幅に下回っているほか、働き盛りのプライムエイジと言われる25歳から54歳の世代でも就業率の回復が十分でないことが分かる。若年層の低迷については、高等教育への就学率の上昇などによる構造変化も指摘されるが、プライムエイジでは説明がつかないため、人口動態や就学などの構造要因ではなく、景気悪化に伴う循環的な要因が大きいと考えるべきだろう。

以上みてきたように、労働市場には依然としてスラックが存在しており、賃金の回復が緩やかに留まる要因になっているとみられる。今後、労働参加率や就業率の改善を伴うスラックの解消がみられれば、賃金の伸び加速が期待できる。米国では15年の実質GDP成長率が前年比+2.4%と主要先進国で最も高い成長となるなど、労働市場の回復を背景に消費主導の経済成長が持続している。16年に入り、中国をはじめ新興国経済に対する減速懸念が強まっているほか、ドル高が加速するなど、米国経済を取り巻く環境は厳しくなっており、内需主導で米国の経済成長が持続するかは、労働市場の回復持続性が鍵を握っている。雇用者数や失業率に加え、労働参加率や就業率の改善を伴う本格的な回復が実現するか注目される。

もっとも、就業率も労働参加率同様に高齢化によって現役世代が減少することで低下する傾向があるため、注意が必要だ。このため、世代別に就業率をみると、16歳から24歳の若年層で危機前の水準を大幅に下回っているほか、働き盛りのプライムエイジと言われる25歳から54歳の世代でも就業率の回復が十分でないことが分かる。若年層の低迷については、高等教育への就学率の上昇などによる構造変化も指摘されるが、プライムエイジでは説明がつかないため、人口動態や就学などの構造要因ではなく、景気悪化に伴う循環的な要因が大きいと考えるべきだろう。

以上みてきたように、労働市場には依然としてスラックが存在しており、賃金の回復が緩やかに留まる要因になっているとみられる。今後、労働参加率や就業率の改善を伴うスラックの解消がみられれば、賃金の伸び加速が期待できる。米国では15年の実質GDP成長率が前年比+2.4%と主要先進国で最も高い成長となるなど、労働市場の回復を背景に消費主導の経済成長が持続している。16年に入り、中国をはじめ新興国経済に対する減速懸念が強まっているほか、ドル高が加速するなど、米国経済を取り巻く環境は厳しくなっており、内需主導で米国の経済成長が持続するかは、労働市場の回復持続性が鍵を握っている。雇用者数や失業率に加え、労働参加率や就業率の改善を伴う本格的な回復が実現するか注目される。

(2016年03月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1824

経歴

- 【職歴】

1991年 日本生命保険相互会社入社

1999年 NLI International Inc.(米国)

2004年 ニッセイアセットマネジメント株式会社

2008年 公益財団法人 国際金融情報センター

2014年10月より現職

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

窪谷 浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/24 | 米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる | 窪谷 浩 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/29 | 米個人所得・消費支出(25年8月)-実質個人消費(前月比)は+0.4%と前月に一致したほか、市場予想を上回り、堅調な消費を確認 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米FOMC(25年9月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。政策金利見通しを下方修正 | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/09/18 | 米住宅着工・許可件数(25年8月)-着工件数(前月比)は減少に転じたほか、市場予想も下回る | 窪谷 浩 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【労働市場は回復しているものの、依然として残る改善余地】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

労働市場は回復しているものの、依然として残る改善余地のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!