- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- EU残留の是非を問う国民投票、日本への影響は? ロンドン出張報告

コラム

2016年02月29日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

このコラムは出張で滞在中のフランクフルトで書いている。ロンドン、ブリュッセルを経て、フランクフルトに入った。今回の出張を通じたテーマは、欧州に広がるマイナス金利政策と新たな金融規制の銀行システム・経済への影響、長期停滞打開のための政策対応だが、本コラムのテーマはロンドンで中心的な話題となった欧州連合(EU)への残留か離脱かを問う国民投票だ。

6月23日の国民投票の実施は、18~19日のEU首脳会議で英国政府が提案した改革案の協議の妥結を受けて20日に決まったばかり。ロンドンの滞在期間は、政治家が残留支持か離脱支持かの立場を次々と表明、英国のEU離脱、いわゆるBREXITへの懸念から、ポンド相場は対ドルで2009年3月以来という安値圏に達する時期に重なり、国民投票に向けた緊張感の高まりを肌で感じた。

EU改革案は、紆余曲折を経て、キャメロン首相が要求した「経済ガバナンス」、「競争力」、「主権」、「社会保障と移民」に大筋で沿う形にまとまった。要求に届いていない項目もあり、法的拘束力や手続きの問題などで実効性を疑問視する声もある。しかし、利害の異なる国も含む28カ国での合意が、そもそも英国のEU懐疑派の求める水準に届くことはあり得ない。EUを研究してきた筆者には、ただでさえ多くの難題に直面しているEUが、英国の離脱という新たな衝撃を回避すべく、出来る限り譲歩した印象を受けた。ブリュッセルも含めて、今回の出張で面談した専門家らの意見は、おおむね筆者と共通していたように感じる。

残念ながら英国の世論は、苦心の末まとめあげた改革案の内容に、あまり左右されていないようだ。残留支持と離脱支持の拮抗、態度を保留している割合が高く、属性によるばらつきが大きいというのが現在に至る基本的な構図だ。

政界では与党・保守党の分裂が目立つ。下院議員330名のうち離脱派はすでに128名に達し1、マイケル・ゴーブ司法大臣、イアン・ダンカン・スミス雇用・年金大臣など現職の閣僚も含まれる。国民に人気が高いボリス・ジョンソン・ロンドン市長の離脱支持表明は大きな衝撃を持って受け止められた。他方、最大野党の労働党は230名の議員のうち215名が残留支持の方針を表明、第3党のスコットランド民族党(SNP)も54名の議員全員が残留支持だ。

ビジネス界では、EUの単一市場の恩恵が大きい大企業やデジタル技術を活用する企業はおよそ9割と圧倒的多数が残留を支持するが、中小企業は残留支持と離脱支持が拮抗する2。

年齢別には、18~24歳の若年層では残留支持が5割を超えるが、年齢層が上がるに連れて離脱支持の割合が高まり、65歳以上では離脱支持が5割を超える。EUの枠組みを日常のものとして育ってきた世代と、EU加盟以前の英国を知り、大英帝国への思いがより強い世代との温度差には埋めがたいものがあるように思われる。

地域別には、スコットランドで残留支持の割合が過半を占め、ロンドンがこれに続く。逆に、ウェールズでは離脱支持の割合が勝る。BREXITの場合には、スコットランド独立問題に再び火がつくと考えられている。

筆者が、ロンドンで面談した政策当局者、ビジネスパーソン、メディア、研究者らの間では、国民投票は最終的には残留支持多数に落ち着くという見方が優勢だった。英国がEUに残留した場合の条件は改革案である程度明確になった。しかし、離脱の場合の条件は、離脱の意思を表明した後のEUとの交渉に委ねられる。離脱派が主張する通り、EUがダメージを最小限に抑えるために英国に有利な条件を提示するか、さらにEU域外との交渉力は、EUから主権を取り戻すことで却って高まるかどうかは未知数。いずれにせよかなりの困難が予想される。離脱交渉がまとまるまでの間、ビジネス環境が不透明になること自体のダメージも大きい。キャンペーンが進むに連れて、こうしたBREXITのリスクが、国民の間に徐々に浸透するというのが基本的な見立てだ。

だからと言って、離脱支持が多数となるリスクは排除できないとも考えられていた。EUからの利益が大きいロンドンやシティの見方は残留支持へのバイアスが掛かりやすい。英国民全体の思いを汲み取りきれない可能性があるという意見は多く聞かれた。

BREXITの日本経済への影響は、主に英国をベースに欧州事業を展開する企業を通じたものになるだろう。ただ、国民投票前の段階では、英国のビジネス環境にどのような変化が生じるかは全く予見できないため、企業は、基本的に当面の動向を注視するスタンスを採らざるを得ないようだ。

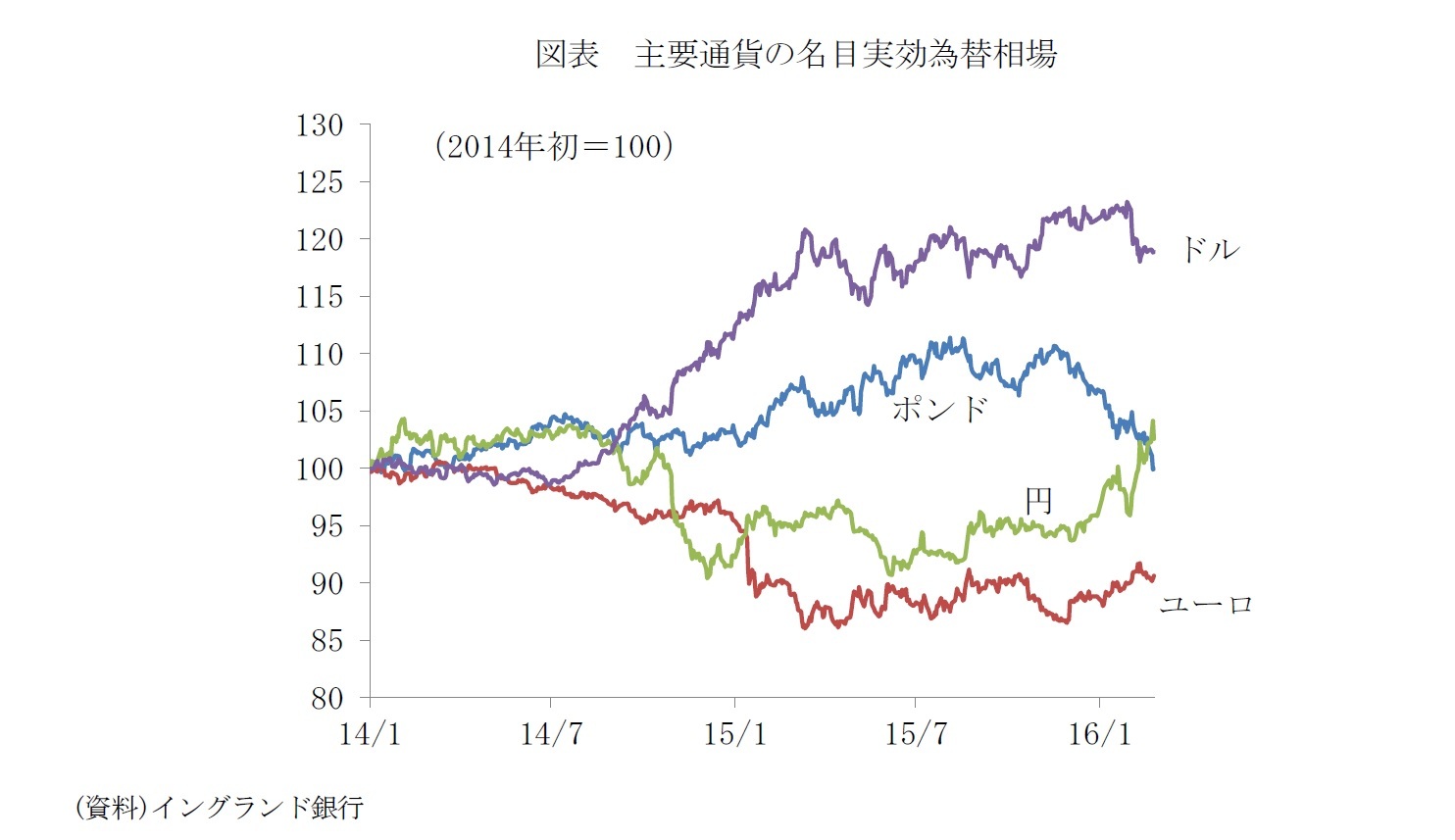

国民投票までの期間に限れば、BREXITの可能性を意識したポンド相場の不安定な動きが「安全資産としての円」に及ぼす影響も気掛かりだ。ここのところの対ポンドでの円の増価率はドルやユーロよりも大きい。円相場は、米FRBの利上げ観測や中国の人民元政策への思惑からも圧力を受けているため、マイナス金利政策の導入にも関わらず、名目実効為替相場は、主要通貨の中で最も顕著に増価している(図表)。

円は、ユーロと異なり、BREXITからの直接的影響を受けにくいが故に圧力がかかりやすい。しばらく悩ましい状況が続きそうだ。

6月23日の国民投票の実施は、18~19日のEU首脳会議で英国政府が提案した改革案の協議の妥結を受けて20日に決まったばかり。ロンドンの滞在期間は、政治家が残留支持か離脱支持かの立場を次々と表明、英国のEU離脱、いわゆるBREXITへの懸念から、ポンド相場は対ドルで2009年3月以来という安値圏に達する時期に重なり、国民投票に向けた緊張感の高まりを肌で感じた。

EU改革案は、紆余曲折を経て、キャメロン首相が要求した「経済ガバナンス」、「競争力」、「主権」、「社会保障と移民」に大筋で沿う形にまとまった。要求に届いていない項目もあり、法的拘束力や手続きの問題などで実効性を疑問視する声もある。しかし、利害の異なる国も含む28カ国での合意が、そもそも英国のEU懐疑派の求める水準に届くことはあり得ない。EUを研究してきた筆者には、ただでさえ多くの難題に直面しているEUが、英国の離脱という新たな衝撃を回避すべく、出来る限り譲歩した印象を受けた。ブリュッセルも含めて、今回の出張で面談した専門家らの意見は、おおむね筆者と共通していたように感じる。

残念ながら英国の世論は、苦心の末まとめあげた改革案の内容に、あまり左右されていないようだ。残留支持と離脱支持の拮抗、態度を保留している割合が高く、属性によるばらつきが大きいというのが現在に至る基本的な構図だ。

政界では与党・保守党の分裂が目立つ。下院議員330名のうち離脱派はすでに128名に達し1、マイケル・ゴーブ司法大臣、イアン・ダンカン・スミス雇用・年金大臣など現職の閣僚も含まれる。国民に人気が高いボリス・ジョンソン・ロンドン市長の離脱支持表明は大きな衝撃を持って受け止められた。他方、最大野党の労働党は230名の議員のうち215名が残留支持の方針を表明、第3党のスコットランド民族党(SNP)も54名の議員全員が残留支持だ。

ビジネス界では、EUの単一市場の恩恵が大きい大企業やデジタル技術を活用する企業はおよそ9割と圧倒的多数が残留を支持するが、中小企業は残留支持と離脱支持が拮抗する2。

年齢別には、18~24歳の若年層では残留支持が5割を超えるが、年齢層が上がるに連れて離脱支持の割合が高まり、65歳以上では離脱支持が5割を超える。EUの枠組みを日常のものとして育ってきた世代と、EU加盟以前の英国を知り、大英帝国への思いがより強い世代との温度差には埋めがたいものがあるように思われる。

地域別には、スコットランドで残留支持の割合が過半を占め、ロンドンがこれに続く。逆に、ウェールズでは離脱支持の割合が勝る。BREXITの場合には、スコットランド独立問題に再び火がつくと考えられている。

筆者が、ロンドンで面談した政策当局者、ビジネスパーソン、メディア、研究者らの間では、国民投票は最終的には残留支持多数に落ち着くという見方が優勢だった。英国がEUに残留した場合の条件は改革案である程度明確になった。しかし、離脱の場合の条件は、離脱の意思を表明した後のEUとの交渉に委ねられる。離脱派が主張する通り、EUがダメージを最小限に抑えるために英国に有利な条件を提示するか、さらにEU域外との交渉力は、EUから主権を取り戻すことで却って高まるかどうかは未知数。いずれにせよかなりの困難が予想される。離脱交渉がまとまるまでの間、ビジネス環境が不透明になること自体のダメージも大きい。キャンペーンが進むに連れて、こうしたBREXITのリスクが、国民の間に徐々に浸透するというのが基本的な見立てだ。

だからと言って、離脱支持が多数となるリスクは排除できないとも考えられていた。EUからの利益が大きいロンドンやシティの見方は残留支持へのバイアスが掛かりやすい。英国民全体の思いを汲み取りきれない可能性があるという意見は多く聞かれた。

BREXITの日本経済への影響は、主に英国をベースに欧州事業を展開する企業を通じたものになるだろう。ただ、国民投票前の段階では、英国のビジネス環境にどのような変化が生じるかは全く予見できないため、企業は、基本的に当面の動向を注視するスタンスを採らざるを得ないようだ。

国民投票までの期間に限れば、BREXITの可能性を意識したポンド相場の不安定な動きが「安全資産としての円」に及ぼす影響も気掛かりだ。ここのところの対ポンドでの円の増価率はドルやユーロよりも大きい。円相場は、米FRBの利上げ観測や中国の人民元政策への思惑からも圧力を受けているため、マイナス金利政策の導入にも関わらず、名目実効為替相場は、主要通貨の中で最も顕著に増価している(図表)。

円は、ユーロと異なり、BREXITからの直接的影響を受けにくいが故に圧力がかかりやすい。しばらく悩ましい状況が続きそうだ。

1 16年2月25日付け英・タイムズ紙。労働党、SNPの残留支持議員数の出所は同じ

2 YouGov(https://yougov.co.uk/news/2016/01/27/brexit-vote-shows-diversity-business-opinion/)、IposMORI (https://www.ipsos-mori.com/researchpublications/researcharchive/3680/More-than-four-in-five-business-leaders-hope-for-remain-vote-in-EU-referendum.aspx)

(2016年02月29日「研究員の眼」)

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【EU残留の是非を問う国民投票、日本への影響は? ロンドン出張報告】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

EU残留の是非を問う国民投票、日本への影響は? ロンドン出張報告のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!