- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 欧州経済 >

- ECB追加緩和検討の背景-銀行システムへの圧力、ユーロ安効果剥落、投資回復の遅れへの懸念

2016年02月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

ECB、3月追加緩和方針で一致した1月20~21日の政策理事会議事要旨を公開

欧州中央銀行(ECB)が2月18日、1月20~21日の政策理事会(以下、1月理事会)の議事要旨を公開した。

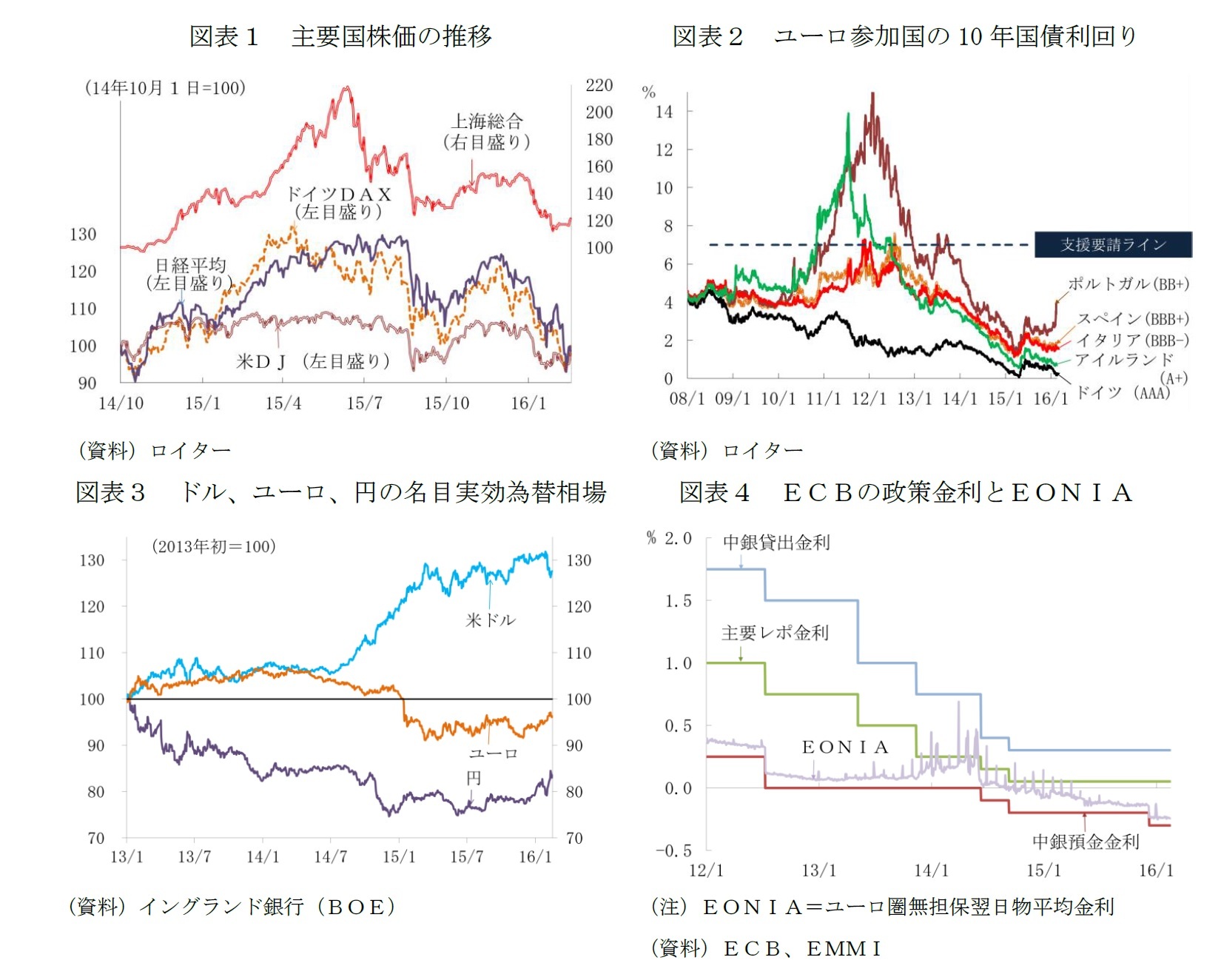

ECBの1月理事会は、16年に入ってからの世界的な株安(図表1)と原油安の連鎖が止まらず、ユーロ圏内の国債市場では、「質への逃避」から全体として低利回りが続いたものの、対ドイツ国債のスプレッドが再度拡大(図表2)する兆候が表われる中で開催された。為替市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ観測の後退を背景に急激なドル高修正の兆しもあった(図表3)。同月内に予定されていた連邦公開市場委員会(FOMC、26~27日)、日銀の金融政策決定会合(28~29日)に先駆けて開催される主要中銀の理事会としても注目を集めた。

1月理事会では、12月に中銀預金金利の10bpの引き下げ(図表4)と国債を中心とする資産買入れプログラムの半年間の期限延長を決めたばかりであり、追加緩和は大方の予想通り見送ったものの、3月10日に予定する理事会で「金融政策のスタンスを見直し、再評価する必要が生じた(ドラギ総裁)」と追加緩和を強く示唆した。ECBの追加緩和方針の表明が、1月29日の日銀のマイナス金利導入の決定につながった部分は少なからずあると思われる。

ECBの1月理事会は、16年に入ってからの世界的な株安(図表1)と原油安の連鎖が止まらず、ユーロ圏内の国債市場では、「質への逃避」から全体として低利回りが続いたものの、対ドイツ国債のスプレッドが再度拡大(図表2)する兆候が表われる中で開催された。為替市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ観測の後退を背景に急激なドル高修正の兆しもあった(図表3)。同月内に予定されていた連邦公開市場委員会(FOMC、26~27日)、日銀の金融政策決定会合(28~29日)に先駆けて開催される主要中銀の理事会としても注目を集めた。

1月理事会では、12月に中銀預金金利の10bpの引き下げ(図表4)と国債を中心とする資産買入れプログラムの半年間の期限延長を決めたばかりであり、追加緩和は大方の予想通り見送ったものの、3月10日に予定する理事会で「金融政策のスタンスを見直し、再評価する必要が生じた(ドラギ総裁)」と追加緩和を強く示唆した。ECBの追加緩和方針の表明が、1月29日の日銀のマイナス金利導入の決定につながった部分は少なからずあると思われる。

追加緩和方針の表明は現実化しつつあるリスクへの対応

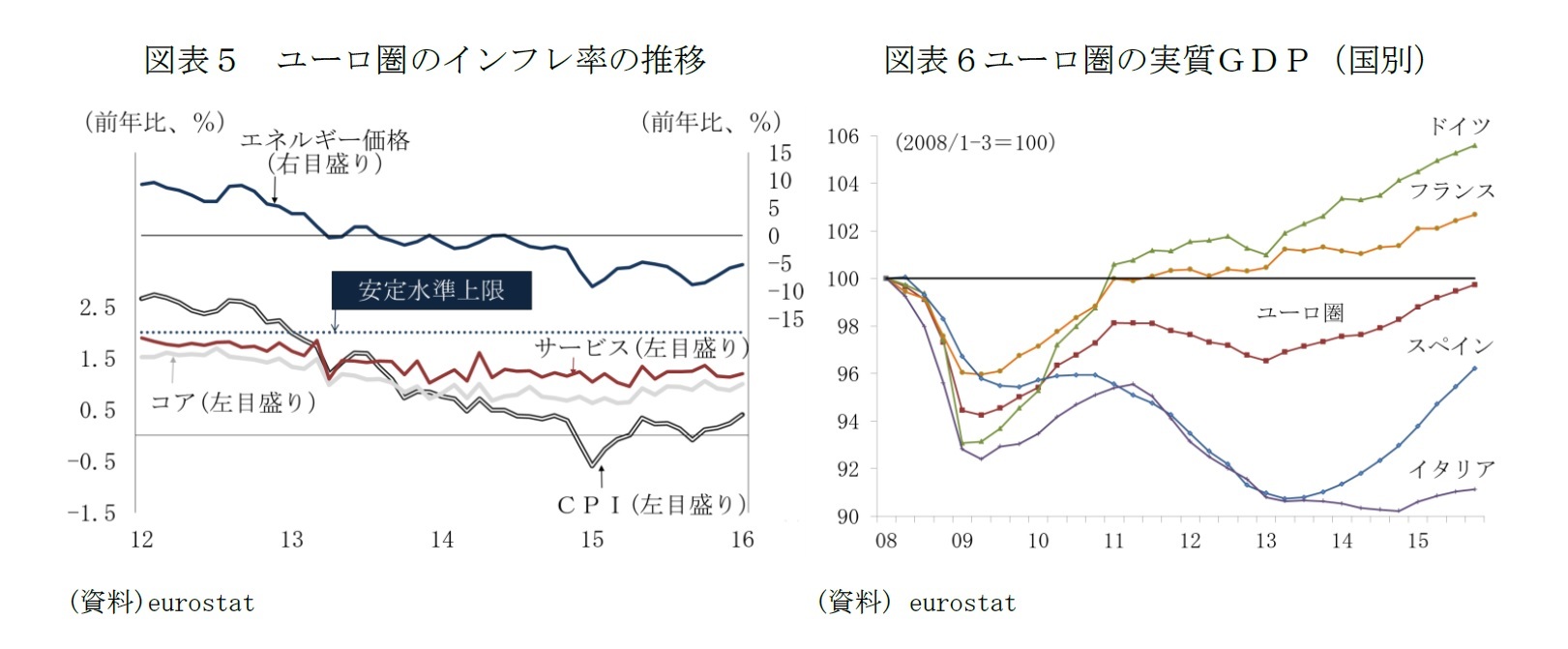

1月理事会の議事要旨によれば、「必要に応じて行動するだけでなく、12月理事会後の金融情勢のタイト化の傾向を相殺するための備えはあることを強調」し、次回理事会での追加緩和を示唆する方針は、「金融政策は効果を及ぼし」、世界市場の動揺による耐性を高めているものの、(1)「新興国市場の成長見通しの不確実性、金融市場のボラティリティ、地政学的リスクが高まるリスクが現実化」しつつある、(2)原油価格の下落は内需を支える要因だが、世界景気の下振れ懸念で効果は減殺される、(3)物価の押し下げ効果(図表5)が一時的でなく、「賃金の伸びが期待を下回り、インフレ期待が下振れるなど、二次的な影響を及ぼす兆しを見せ始めた」などの認識に基づくものであったことがわかる。

1月理事会後、経済データに急激な悪化は見られない

1月理事会後、経済データは、外部環境の悪化を受けて弱まってはいるが、域内需要が持ちこたえていることもあり、急激に悪化している訳ではない。今月12日に公表された10~12月のユーロ圏実質GDPも、前期比0.3%で7~9月期と同水準、前期比年率では1.2%から1.1%と緩やかに鈍化した。ユーロ圏内で、緩急の差はあるが、前期比マイナス0.6%と7~9月期の同マイナス1.4%に続いて大きく落ち込んだギリシャを除けば押し並べて緩やかな拡大傾向を維持した(図表6)。ドイツが前期比0.3%と水準的にも高さを保ち、スペインは同0.8%で速めのピッチでの回復が続いた。テロ事件に見舞われたフランスも前期比0.2%、イタリアは同0.1%と弱いながらも、再度の景気後退局面入りを回避している。

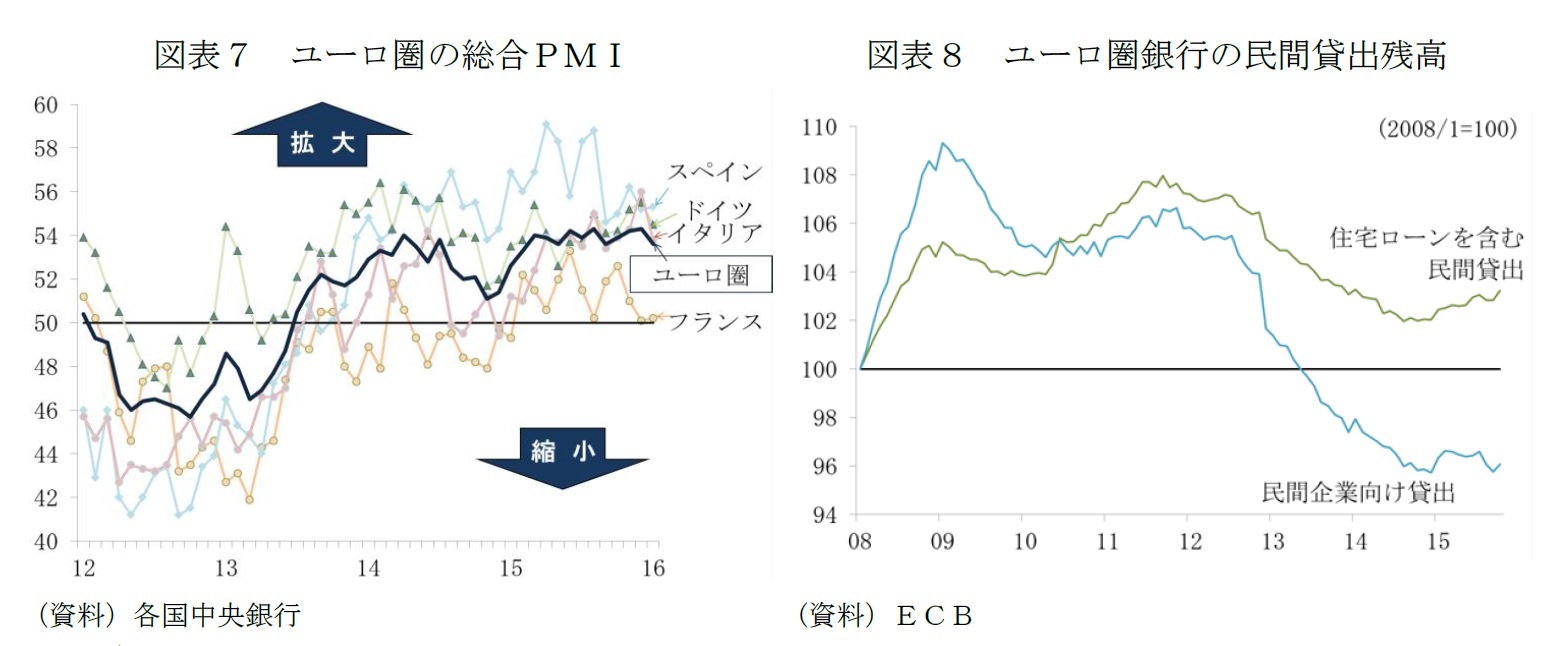

実質GDPと連動性が強い総合PMIは1月に弱まり、特にフランスは活動の縮小と分かれ目の50ぎりぎりの水準だが、全体では、拡大の領域に留まっている(図表7)。

銀行貸出も住宅ローンを含むベースでは、金融緩和策の波及による貸出金利の低下の効果もあり緩やかな回復基調を維持している(図表8)。

実質GDPと連動性が強い総合PMIは1月に弱まり、特にフランスは活動の縮小と分かれ目の50ぎりぎりの水準だが、全体では、拡大の領域に留まっている(図表7)。

銀行貸出も住宅ローンを含むベースでは、金融緩和策の波及による貸出金利の低下の効果もあり緩やかな回復基調を維持している(図表8)。

(2016年02月19日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1832

経歴

- ・ 1987年 日本興業銀行入行

・ 2001年 ニッセイ基礎研究所入社

・ 2023年7月から現職

・ 2015~2024年度 早稲田大学商学学術院非常勤講師

・ 2017年度~ 日本EU学会理事

・ 2017~2024年度 日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

・ 2020~2022年度 日本国際フォーラム「米中覇権競争とインド太平洋地経学」、

「欧州政策パネル」メンバー

・ 2022~2024年度 Discuss Japan編集委員

・ 2022年5月~ ジェトロ情報媒体に対する外部評価委員会委員

・ 2023年11月~ 経済産業省 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 委員

・ 2024年10月~ 雑誌『外交』編集委員

・ 2025年5月~ 経団連総合政策研究所特任研究主幹

伊藤 さゆりのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/30 | ドル離れとユーロ-地位向上を阻む内圧と外圧- | 伊藤 さゆり | |

| 2025/09/12 | 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/08/26 | 大砲かバターか-国防費の大幅引き上げに動く欧州の現実 | 伊藤 さゆり | 研究員の眼 |

| 2025/08/04 | 米EU関税合意-実効性・持続性に疑問符 | 伊藤 さゆり | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【ECB追加緩和検討の背景-銀行システムへの圧力、ユーロ安効果剥落、投資回復の遅れへの懸念】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

ECB追加緩和検討の背景-銀行システムへの圧力、ユーロ安効果剥落、投資回復の遅れへの懸念のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!