- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 配偶者控除見直しについて~家計の可処分所得への影響~

2016年02月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3|おわりに

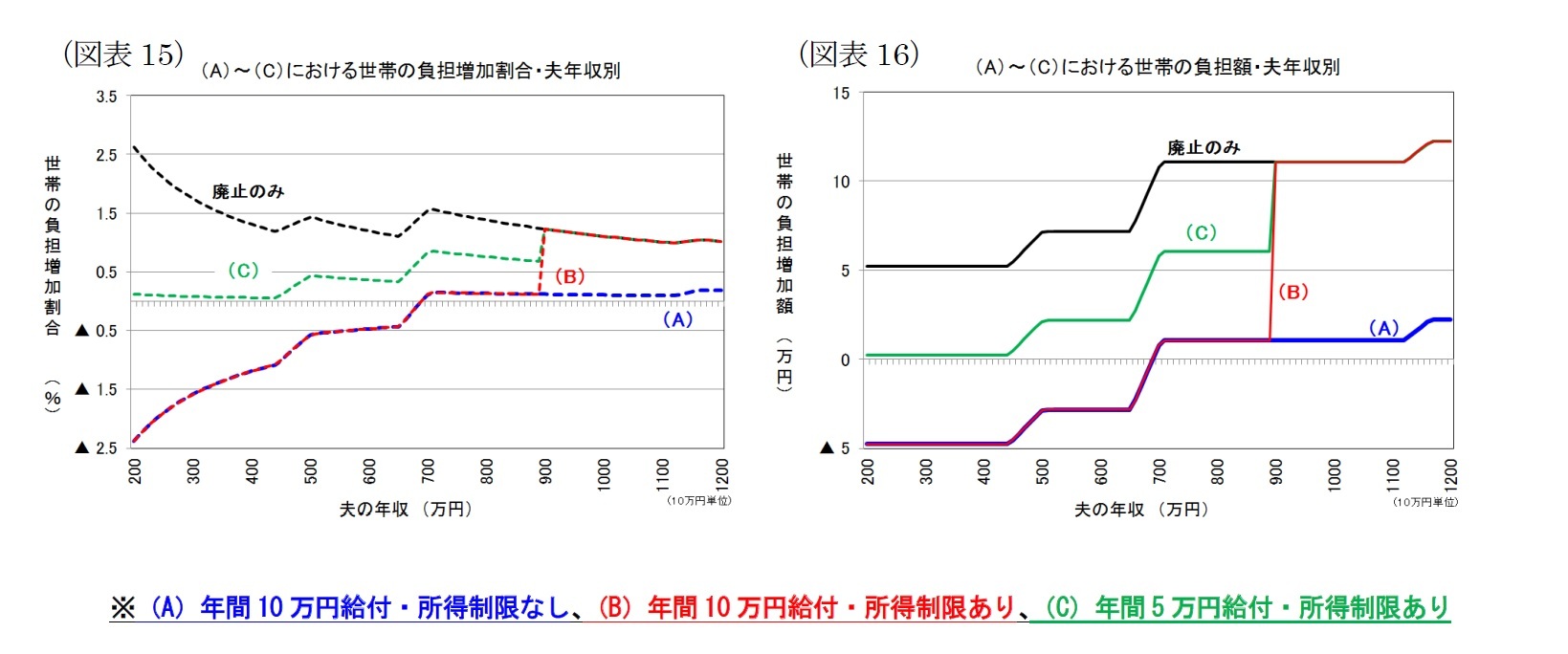

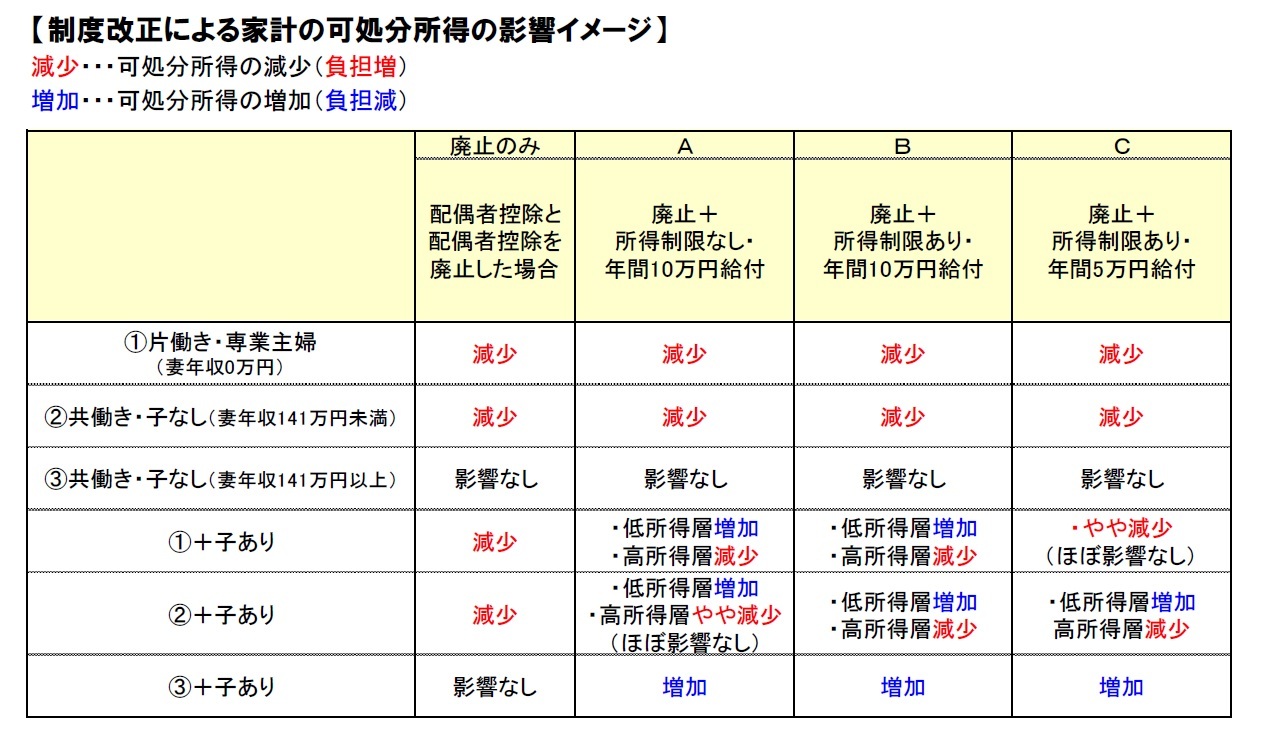

配偶者控除の見直しによる家計に与える影響を概観すると、配偶者控除は税制上の優遇措置であることから、廃止すれば専業主婦世帯、共働き(会社員、パート年収141万円未満)世帯などで負担増となるものの、同時に子育て世帯への支援策の拡充を行えば、子育て世帯を中心に負担を回避できる。

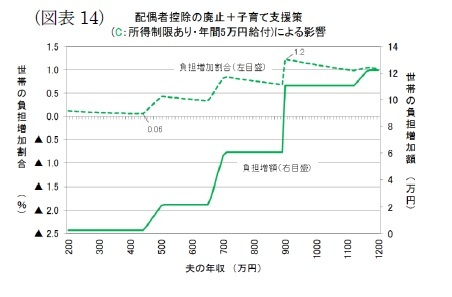

例えば、所得制限付きで子育て給付金を支給するといった施策が導入されると予測するが、年間5万円程度の給付金を支給することが可能であれば、低所得層・子育て世帯の負担増をほぼ回避できる。給付額をさらに増やすことができれば、主に低所得層・子育て世帯の負担を軽減できる。また廃止による高所得層の負担増は、年収に対する負担割合でみれば低所得層ほど高くないことから、給付金支給にあたっては一定の所得制限を設けることも妥当であると考えられる。

これらは「働き手を増やす、子育て世帯を支援する、低所得者に配慮する」といった、現状の日本が向かうべき方向性に合致していると思われる。ただし、見直しにより世帯によって負担増と負担減となる世帯が生じることから、国民には丁寧に説明する必要があろう。特に配偶者控除の見直しによって生まれる財源は、子育て世帯または低所得者対策に重点的にまわすべきだ。

配偶者控除の見直しは、女性の活躍を妨げる一つの壁を解消することにすぎない。本稿で紹介した壁を解消できても、家事・育児・介護などの事情で働く時間を増やしたくても増やせないという現状もある。男性の家事・育児への参画促進や保育環境の整備、そして長時間労働の見直しなど、多様な働き方ができる環境を整えていくことも必要だ。そのような施策も同時に進めていくことができれば、配偶者控除の見直しに対する理解も得られやすくなるだろう。女性の活躍推進、一億総活躍社会実現に向けた改革は始まったばかりであり、今後も一つ一つ丁寧な取り組みが求められる。

配偶者控除の見直しによる家計に与える影響を概観すると、配偶者控除は税制上の優遇措置であることから、廃止すれば専業主婦世帯、共働き(会社員、パート年収141万円未満)世帯などで負担増となるものの、同時に子育て世帯への支援策の拡充を行えば、子育て世帯を中心に負担を回避できる。

例えば、所得制限付きで子育て給付金を支給するといった施策が導入されると予測するが、年間5万円程度の給付金を支給することが可能であれば、低所得層・子育て世帯の負担増をほぼ回避できる。給付額をさらに増やすことができれば、主に低所得層・子育て世帯の負担を軽減できる。また廃止による高所得層の負担増は、年収に対する負担割合でみれば低所得層ほど高くないことから、給付金支給にあたっては一定の所得制限を設けることも妥当であると考えられる。

これらは「働き手を増やす、子育て世帯を支援する、低所得者に配慮する」といった、現状の日本が向かうべき方向性に合致していると思われる。ただし、見直しにより世帯によって負担増と負担減となる世帯が生じることから、国民には丁寧に説明する必要があろう。特に配偶者控除の見直しによって生まれる財源は、子育て世帯または低所得者対策に重点的にまわすべきだ。

配偶者控除の見直しは、女性の活躍を妨げる一つの壁を解消することにすぎない。本稿で紹介した壁を解消できても、家事・育児・介護などの事情で働く時間を増やしたくても増やせないという現状もある。男性の家事・育児への参画促進や保育環境の整備、そして長時間労働の見直しなど、多様な働き方ができる環境を整えていくことも必要だ。そのような施策も同時に進めていくことができれば、配偶者控除の見直しに対する理解も得られやすくなるだろう。女性の活躍推進、一億総活躍社会実現に向けた改革は始まったばかりであり、今後も一つ一つ丁寧な取り組みが求められる。

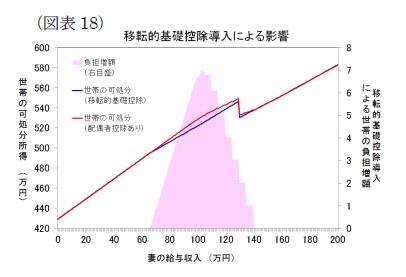

(参考)「いわゆる移転的基礎控除の導入」で影響が出る世帯は?

ⅰ)二重の控除と移転的基礎控除

ⅰ)二重の控除と移転的基礎控除配偶者控除に大しては就労調整の原因となっている問題とは別に税の公平性という観点からも「二重の控除」という問題点が指摘されている。

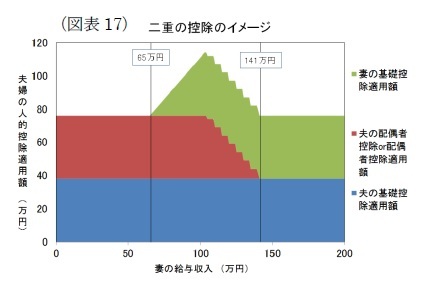

「二重の控除」とは、ある夫婦世帯で妻年収が65万円超141万円未満の場合、それ以外の世帯と比べると控除適用額が最大で38万円多く適用されることである(図表17)。具体的には、妻は年収が65万円以下であれば、妻が受ける控除は給与所得控除のみであるが、年収が65万円超141万円未満の場合、妻は給与所得控除の65万円分に加えて基礎控除が適用される。一方で、夫側にも103万円までは配偶者控除、141万円までは配偶者特別控除が適用されているから妻年収が65万円超141万円未満の層だけ二重に控除を受けていることになる。

一般的な世帯類型で考えれば、妻年収が65万円超141万円未満に当てはまる世帯は夫が正社員、妻がパート社員である場合が想定される。配偶者控除は、夫正社員で妻パート社員(妻年収が65万円超141万円未満)を妻年収65万円以下に該当する専業主婦世帯や妻年収141万円以上に該当する夫婦共に正社員で共働き世帯よりも、手厚く優遇しているということなる。

そこで、夫婦2人で受けられる控除の合計額が妻年収の左右されない(つまりは世帯類型と違いに左右されない)、いわゆる移転的基礎控除導入が案として挙げられている。夫婦の合計控除額について妻の年収に左右されないということは、女性の就労調整の要因ともならないことから今回の配偶者控除見直しの目的とも合致する。

(2016年02月05日「基礎研レポート」)

薮内 哲

薮内 哲のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2016/02/05 | 配偶者控除見直しについて~家計の可処分所得への影響~ | 薮内 哲 | 基礎研レポート |

| 2015/12/18 | COP21「パリ協定」が日本に迫るもの~原発再稼動・増設の是非と再エネ普及に伴う国民負担増~ | 薮内 哲 | 研究員の眼 |

| 2015/09/30 | 新3本の矢、「一億総活躍」実現には社会保障改革と労働市場改革が必要 | 薮内 哲 | 基礎研レター |

| 2015/07/03 | 財政再建なくしても経済再生なし~骨太2015「経済再生なくして財政再建なし」~ | 薮内 哲 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月16日

EIOPAが2026年のワークプログラムと戦略的監督上の優先事項を公表-テーマ毎の活動計画等が明らかに- -

2025年10月16日

再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ -

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【配偶者控除見直しについて~家計の可処分所得への影響~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

配偶者控除見直しについて~家計の可処分所得への影響~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!