- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 社会保障全般・財源 >

- 配偶者控除見直しについて~家計の可処分所得への影響~

2016年02月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2――配偶者控除見直しによる家計の可処分所得への影響

また、税制調査会では「人口減少という大きな構造変化を踏まえれば、今後の社会においては、結婚し夫婦共に働きつつ子どもを産み育てるといった世帯に対する配慮の重要性が高まる」と指摘し、配偶者控除の見直しについては、全ての方向性で子育て支援の拡充が検討されている。財源については、配偶者控除の見直しで生じる増収分を子育て支援の拡充に活用する見込みだ。

各方向性について、詳細な制度は明示されていないものの、「方向性(1)配偶者控除の廃止」について、は家計に与える影響をある程度予測できる。次節からは配偶者控除の廃止時の家計に与える影響について展望しよう。

15 方向性(1)の派生案として、配偶者控除の適用に所得制限を設ける案。

16 方向性(2)の派生案として、いわゆる移転的基礎控除の導入・税額控除化案。

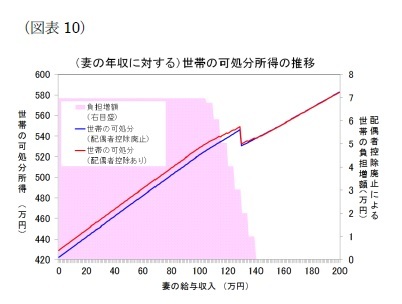

2|配偶者控除の廃止で影響が出る世帯は?

配偶者控除を廃止すれば、配偶者特別控除についても同時に廃止されることが予想される。廃止により影響が出る世帯を整理しておくと、控除が適用されている「夫片働き・妻専業主婦世帯(妻年収0円)」と「夫婦共働き・妻年収141万円未満(パートタイム労働者)」の世帯が主に負担増となる。

各方向性について、詳細な制度は明示されていないものの、「方向性(1)配偶者控除の廃止」について、は家計に与える影響をある程度予測できる。次節からは配偶者控除の廃止時の家計に与える影響について展望しよう。

15 方向性(1)の派生案として、配偶者控除の適用に所得制限を設ける案。

16 方向性(2)の派生案として、いわゆる移転的基礎控除の導入・税額控除化案。

2|配偶者控除の廃止で影響が出る世帯は?

配偶者控除を廃止すれば、配偶者特別控除についても同時に廃止されることが予想される。廃止により影響が出る世帯を整理しておくと、控除が適用されている「夫片働き・妻専業主婦世帯(妻年収0円)」と「夫婦共働き・妻年収141万円未満(パートタイム労働者)」の世帯が主に負担増となる。

ⅱ)配偶者控除廃止による影響・夫の年収別

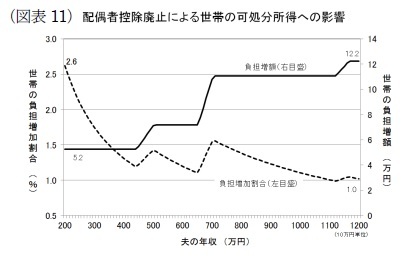

ⅱ)配偶者控除廃止による影響・夫の年収別次に、妻年収103万円以下で配偶者控除を全額適用できている場合、配偶者控除廃止による世帯の負担増加額を夫の年収別で確認しよう(図表11)。

廃止による影響は、夫年収が高いほど、負担増加額が大きくなる。夫年収が200~400万円層では5.2万円であるが、夫年収が1200万円では、12.2万円となる。

しかし、年収に対する負担割合でみると、夫年収1000万円層では1.0%程度で、夫年収200万円層では2.5%程度と、低所得層ほど負担割合が高くなる。

つまり、配偶者控除を廃止すると名目の負担増加額は高所得層になるほど大きいものの、負担割合は低所得者の方が大きい。

ⅲ)配偶者控除廃止+子育て支援策を想定した場合の影響・夫の年収別

検討されている子育て支援策について、詳細は明示されていないものの、何らかの給付措置がとられることが予想できる。配偶者控除の廃止とあわせて下記(A)~(C)の3つの給付措置が導入されたと仮定し、家計への影響を確認しよう。

子育て支援策(A)年間10万円給付・所得制限なし

子育て支援策(B)年間10万円給付・所得制限あり

子育て支援策(C)年間5万円給付・所得制限あり

加えて所得制限を設け、年収900万円以上17には子育て支援給付を支給しないこととする。また子育て支援給付策は子ども人数についても加味していない。

(A)子育て世帯に年間10万円給付・所得制限なし

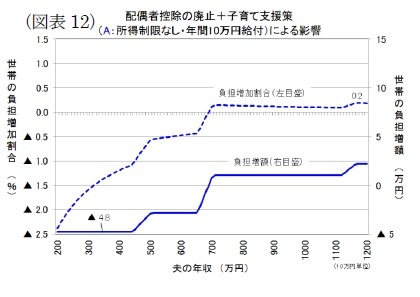

(A)子育て世帯に年間10万円給付・所得制限なしまず(A)について確認すると、夫年収200~400万円の世帯では、低所得者層は子育て支援給付額(10万円)が、配偶者控除の廃止による負担増(約7.2万円)を上回るため、可処分所得は4.8万円増加する(図表12)。

一方、夫年収700万円以上になると、配偶者控除の廃止による負担増が、子育て支援給付額を上回るため、可処分所得は減少する。中高所得者層は、配偶者控除廃止による負担の増額が大きい。

配偶者控除廃止による名目の負担額は低所得層ほど小さくなるため、定額の給付措置は、低所得層ほど恩恵は大きい。また中高所得層でも、負担増による可処分所得の減少割合は、0.2%程度と低い水準に留まる。

(B)子育て世帯に年間10万円給付・所得制限あり

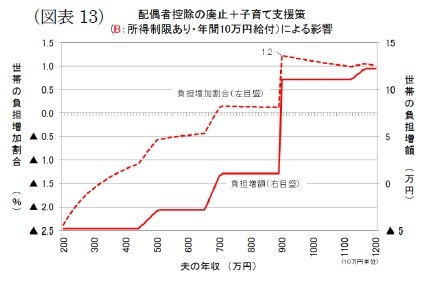

次に(A)に所得制限を設けた(B)について確認しよう(図表13)。

所得制限が設けられたことで1000万円を超える高所得層では名目の負担額は、(A)に比べ10万円程度増加(図表15)、もっとも負担割合でみれば(A)に比べ0.2%程度から1%程度と上昇幅はわずかに留まっている(図表16)。給付策導入にあたっては必要財源が問題になることから所得制限の導入が妥当と判断される可能性が高い。

17 現在の児童手当制度において所得制限が設けられていることから、新たな子育て給付措置にも同水準の所得制限が設けられる可能性は高いため。そもそも、合計所得が1,000万円を超えている場合(給与の年収でいうと、約1230万円を超えている場合、配偶者特別控除は適用できない。そのため試算は夫年収の1200万円までとしている。

次に(A)に所得制限を設けた(B)について確認しよう(図表13)。

所得制限が設けられたことで1000万円を超える高所得層では名目の負担額は、(A)に比べ10万円程度増加(図表15)、もっとも負担割合でみれば(A)に比べ0.2%程度から1%程度と上昇幅はわずかに留まっている(図表16)。給付策導入にあたっては必要財源が問題になることから所得制限の導入が妥当と判断される可能性が高い。

17 現在の児童手当制度において所得制限が設けられていることから、新たな子育て給付措置にも同水準の所得制限が設けられる可能性は高いため。そもそも、合計所得が1,000万円を超えている場合(給与の年収でいうと、約1230万円を超えている場合、配偶者特別控除は適用できない。そのため試算は夫年収の1200万円までとしている。

(2016年02月05日「基礎研レポート」)

薮内 哲

薮内 哲のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2016/02/05 | 配偶者控除見直しについて~家計の可処分所得への影響~ | 薮内 哲 | 基礎研レポート |

| 2015/12/18 | COP21「パリ協定」が日本に迫るもの~原発再稼動・増設の是非と再エネ普及に伴う国民負担増~ | 薮内 哲 | 研究員の眼 |

| 2015/09/30 | 新3本の矢、「一億総活躍」実現には社会保障改革と労働市場改革が必要 | 薮内 哲 | 基礎研レター |

| 2015/07/03 | 財政再建なくしても経済再生なし~骨太2015「経済再生なくして財政再建なし」~ | 薮内 哲 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【配偶者控除見直しについて~家計の可処分所得への影響~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

配偶者控除見直しについて~家計の可処分所得への影響~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!