- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 地方創生、賛否割れる中での決断

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

安倍政権は地方創生を重要な政策課題と位置付け、昨年末の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」で、地方の人口減少抑制や経済の活性化策として、企業の地方移転を促す税制などを創設した。同時に2015年度中に各自治体に「地方版総合戦略」の策定を求めている。いま多くの自治体が戦略策定を行っている。

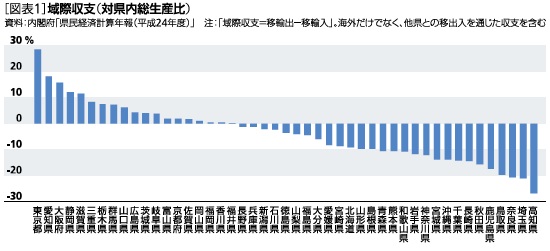

地方創生とは、中核都市経済圏を一つの国とみて、他の経済圏との貿易を通じて独り立ちできるようにすることといってもいい。国のGDPと同じ概念で地方の実態をみると、現在、多くの地方経済圏は大幅な貿易赤字、経常赤字になっている[図表1]。この現状を打開するためには、(1)都市機能の集約化(コンパクトシティ)によってコストを極力抑えながら、(2)観光、農業、サービス業などで付加価値のある地場産業を作り上げ、他の経済圏に販売できる商品・サービスを生み出す、さらには(3)地産地消を進めて輸入を減らし、収支をバランスさせなければならない。こうした取組みをとことん進めて「強い経済圏」を作ることができなければ、若者の安定した雇用はなく、若者が定着することはない。強いということは地域間の競争であり、勝者のみが創生を果たせるということを意味する。

と総論はコンセンサスにはなりやすいが、地方自治体で実際に創生にかかわっている方からは、「各論となると、ハードルが高い」という感想も多くいただく。

定期的に出演させていただいているテレビ番組で、国家戦略特区「兵庫県養父(やぶ)市の取り組み」を紹介した。養父市は84%が山林で農業に不向きな市だが、1年前、地域限定の規制緩和で活性化を目指す国家戦略特区の「農業特区」に指定された。農地の権利移転などの権限を農業委員会から市長に移譲する特例が認められ、企業の農業参入が後押しされた。

すでに大手企業、地元JAと自治体が農業生産法人を設立し活動を始めている。廃校となった小学校の体育館を植物工場に改造してレタスを栽培。生産・販売・物流の体制を確立し、1日3000株を出荷、1個200円程度で関西圏などのスーパーで販売している。雇用も地域住民から生まれているといった内容だ。

反響はいつも様々だが、今回は二つに割れた。「企業、地元JA、自治体の三者が手を組んでやるとはすごい」「しかも山林の多い農地で稼ぎ、雇用を生み出している」など称賛の声があった。一方、「特区だからできることで、他地域ではうまくいくはずがない」「雇用が生まれたとか、販売が増えたといってもほんの少しの人数、金額でしょう」と否定的な感想もいただいた。

地方創生には不可欠と考える「都市機能の集約化(コンパクトシティ)」に対しても、最近ある首長さんから「その意見には反対」「コンパクト化は人が住まない土地を増やすことになる。人の手の入らない土地はすぐ荒廃する。荒廃した土地が増えれば、創生どころか、地域消滅を加速させるだけ」という意見をいただいた。やはり意見は割れる。

国の施策と違って市町村は、それを決める人、賛成する人、反対する人の顔が良くも悪くもよく見える。しかも、「地方創生は千差万別」というフレーズがよく使われるように、意見は分かれ拡散化しやすい。

自治体が守るべきものは何か。限られた人手、予算の中で、住民に対する質の高い医療・介護や生活の利便性を提供していくこと。繰り返しになるが、そのためには(1)都市機能の集約化(コンパクトシティ)によってコストを極力抑えながら、(2)観光、農業、サービス業などで付加価値のある地場産業を作り上げ、他の経済圏に販売できる商品・サービスを生み出す、収支負けしない「強い経済圏」が必要だ。自治体の強いリーダーシップで、一日でも早く実行可能な具体的な施策とアクションプランを作り上げ、養父市のように実践に移してほしい。今回の「地方版総合戦略」策定こそ地方創生の正念場だ。

(2015年10月07日「基礎研マンスリー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1837

- ・ 1992年 :日本生命保険相互会社

・ 1995年 :ニッセイ基礎研究所へ

・ 2025年から現職

・ 早稲田大学・政治経済学部(2004年度~2006年度・2008年度)、上智大学・経済学部(2006年度~2014年度)非常勤講師を兼務

・ 2015年 参議院予算委員会調査室 客員調査員

矢嶋 康次のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/03/21 | トランプ1.0のトラウマ-不確実性の高まりが世界の活動を止める | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/12 | 供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

| 2025/02/07 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 基礎研マンスリー |

| 2024/12/03 | 日米貿易交渉の課題-第一次トランプ政権時代の教訓 | 矢嶋 康次 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【地方創生、賛否割れる中での決断】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

地方創生、賛否割れる中での決断のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!