- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 消費から離れているのは誰か-全国消費実態調査からみる家計消費の変化

コラム

2016年10月21日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

個人消費の低迷が喧伝されるようになって久しい。特に若年層については、商品・サービスのみならず生活上のあらゆる局面において「若者の○○離れ」などと評され、もはや食傷気味にも感じるほどの状況にあるように思われる。若年層における「○○離れ」の様相およびその背景要因、特に消費については、既に各所で分析・報告されてきているが、消費から離れているのは若年層に特有の現象であり、若年層の消費離れが個人消費低迷の主因なのだろうか。

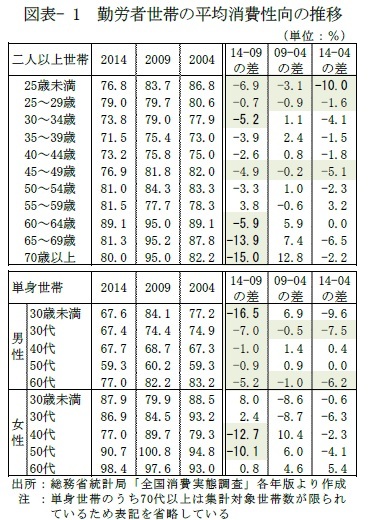

総務省統計局「全国消費実態調査」から過去10年間3時点の勤労者世帯における平均消費性向の推移をみると、二人以上世帯では20歳代および45~49歳の層で一貫して低下しており、特に25歳未満の層では10年前に比べ10ポイント低下している〔図表1〕。また、5年前との対比をみると、平均消費性向は世帯主の年齢によらず下がっており、特に65歳以上の層で低下幅が大きくなっている1。その他の層においても、5年前に比べ60~64歳(-5.9pt)、30~34歳(-5.2pt)では5pt以上低下しており、世代を問わず消費を控える傾向にあることがわかる。同様に単身世帯についてみると、男性の30代、60代では10年前から一貫して低下しているほか、男性では年代によらず、女性では40~50歳代で、それぞれ5年前に比べ消費性向が低下している。特に30歳未満男性(-16.5pt)、40代女性(-12.7pt)、50代女性(-10.1pt)では5年前から10pt以上の低下と低下幅が大きい。一方、女性の30歳未満では5年前に比べ8ptの上昇と、10年前から5年前にかけての消費を控える姿勢からの回復傾向がみてとれる。

総務省統計局「全国消費実態調査」から過去10年間3時点の勤労者世帯における平均消費性向の推移をみると、二人以上世帯では20歳代および45~49歳の層で一貫して低下しており、特に25歳未満の層では10年前に比べ10ポイント低下している〔図表1〕。また、5年前との対比をみると、平均消費性向は世帯主の年齢によらず下がっており、特に65歳以上の層で低下幅が大きくなっている1。その他の層においても、5年前に比べ60~64歳(-5.9pt)、30~34歳(-5.2pt)では5pt以上低下しており、世代を問わず消費を控える傾向にあることがわかる。同様に単身世帯についてみると、男性の30代、60代では10年前から一貫して低下しているほか、男性では年代によらず、女性では40~50歳代で、それぞれ5年前に比べ消費性向が低下している。特に30歳未満男性(-16.5pt)、40代女性(-12.7pt)、50代女性(-10.1pt)では5年前から10pt以上の低下と低下幅が大きい。一方、女性の30歳未満では5年前に比べ8ptの上昇と、10年前から5年前にかけての消費を控える姿勢からの回復傾向がみてとれる。

このように、二人以上世帯では世帯主が25歳未満および65歳以上で、単身世帯では30歳未満男性および40~50代女性で、それぞれ消費性向の低下幅が大きくなっているものの、消費を控える傾向はその他の層においてもほぼ同様にみられている。では、このように消費を控えた結果、消費者は浮いたお金をどこに振向けているのだろうか。

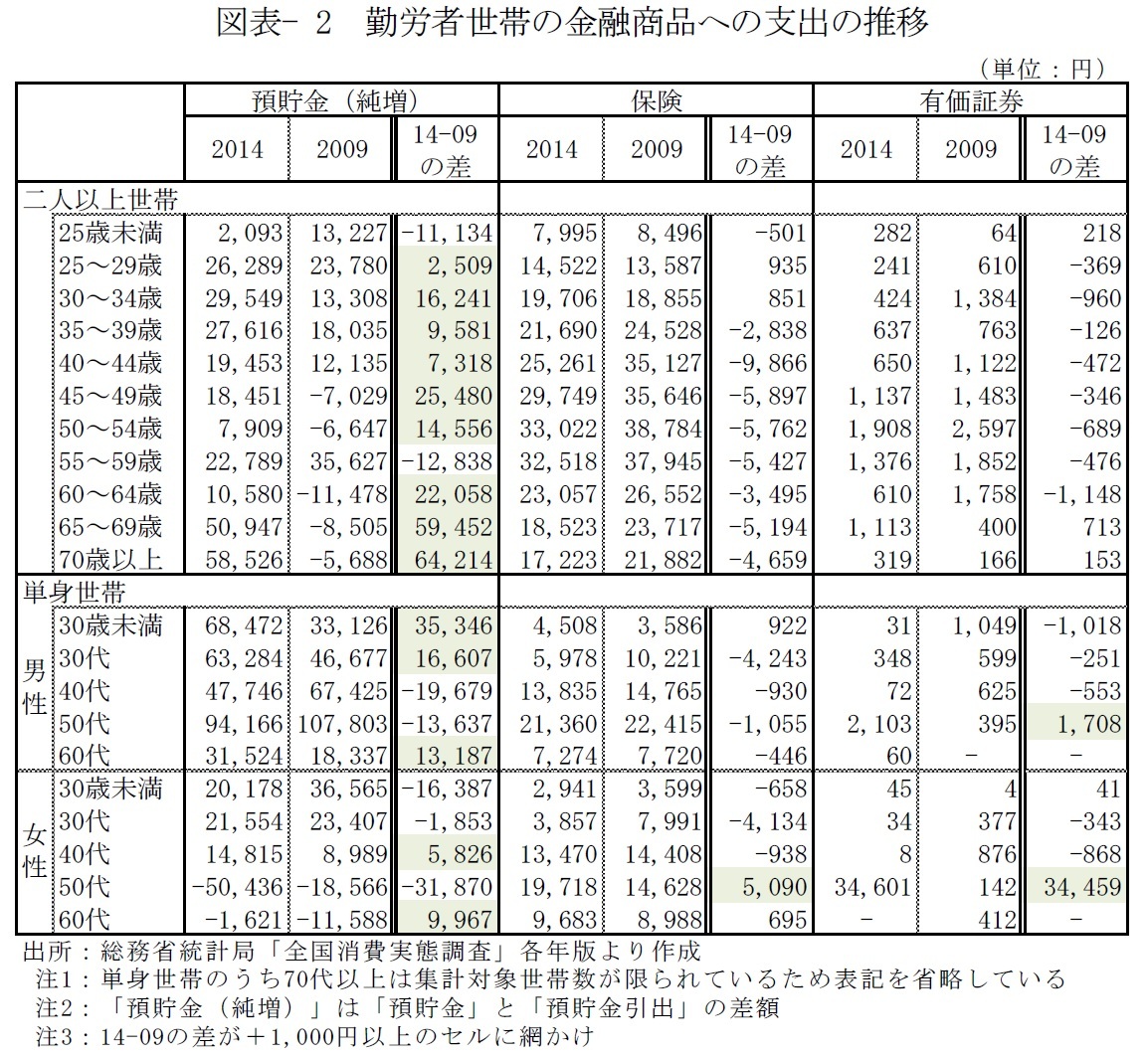

実支出以外の支出のうち、預貯金や保険、有価証券について2009年から2014年にかけての金額の変化をみると、二人以上世帯では25歳未満の層および55~59歳の層を除くすべての年齢層で、単身世帯では男性40~50代、女性の40代未満および50代を除く層で「預貯金(純増)」の伸びが大きくなっている〔図表2〕。また、50代の女性単身世帯では「有価証券」、「保険」が、30歳未満の男性単身世帯、二人以上世帯のうち25~34歳の層では僅かながら「保険」が、それぞれ伸びており、将来にむけた資産形成や生活保障のために消費を控えている様子が窺える結果となっている。

実支出以外の支出のうち、預貯金や保険、有価証券について2009年から2014年にかけての金額の変化をみると、二人以上世帯では25歳未満の層および55~59歳の層を除くすべての年齢層で、単身世帯では男性40~50代、女性の40代未満および50代を除く層で「預貯金(純増)」の伸びが大きくなっている〔図表2〕。また、50代の女性単身世帯では「有価証券」、「保険」が、30歳未満の男性単身世帯、二人以上世帯のうち25~34歳の層では僅かながら「保険」が、それぞれ伸びており、将来にむけた資産形成や生活保障のために消費を控えている様子が窺える結果となっている。

以上みてきたように、若者における「消費離れ」は男性単身世帯では確認されるものの、30歳未満の女性単身世帯では消費性向が高まっており、若者が一律に消費から離れているわけではないことが明らかとなった。一方で「消費離れ」は65歳以上の高齢世帯や40~50代の女性単身世帯など、他の世代でも進行している現象のようである。彼らは足下の消費を控えつつ、将来を見据えた資産形成などの生活保障行動に資金を振向けているものの、資産形成の手段としては、ほとんどの層で「預貯金」が中心となっていた。個人消費の回復には、世代を問わず将来不安への防衛策として貯蓄に励む家計の消費意欲を喚起し、「貯蓄から消費へ」と向かわせる方策が求められているといえよう。

1 平均消費性向は、可処分所得に占める消費支出の割合を示すものであることから、消費額以上に可処分所得が増加する場合でも下降する。しかし、可処分所得は30歳未満の男性、50代男性、40~60代女性では5年前に比べ増加しているものの、その他の層では減少していることから、所得の減少以上に消費を控える動きが世代を問わず拡がっているものと思われる。

1 平均消費性向は、可処分所得に占める消費支出の割合を示すものであることから、消費額以上に可処分所得が増加する場合でも下降する。しかし、可処分所得は30歳未満の男性、50代男性、40~60代女性では5年前に比べ増加しているものの、その他の層では減少していることから、所得の減少以上に消費を控える動きが世代を問わず拡がっているものと思われる。

(2016年10月21日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

井上 智紀

井上 智紀のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/03/07 | 4つの志向で読み解く消費行動-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向 | 井上 智紀 | 基礎研マンスリー |

| 2024/01/19 | 4つの志向で読み解く消費行動(1)-若者は「所有より利用」志向、女性やシニアは「慎重消費」志向 | 井上 智紀 | 基礎研レポート |

| 2023/04/27 | 投資経験の拡がりと今後の意向-経験者は増えるものの課題はリテラシーの向上 | 井上 智紀 | 基礎研レポート |

| 2023/04/27 | 「第12回 新型コロナによる暮らしの変化に関する調査」 調査結果概要 | 井上 智紀 | その他レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【消費から離れているのは誰か-全国消費実態調査からみる家計消費の変化】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

消費から離れているのは誰か-全国消費実態調査からみる家計消費の変化のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!