- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か

経済研究部 主任研究員 三浦 祐介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――中国共産党の重要会議「四中全会」で「第15次五カ年計画」(2026~30年)の党原案を採択

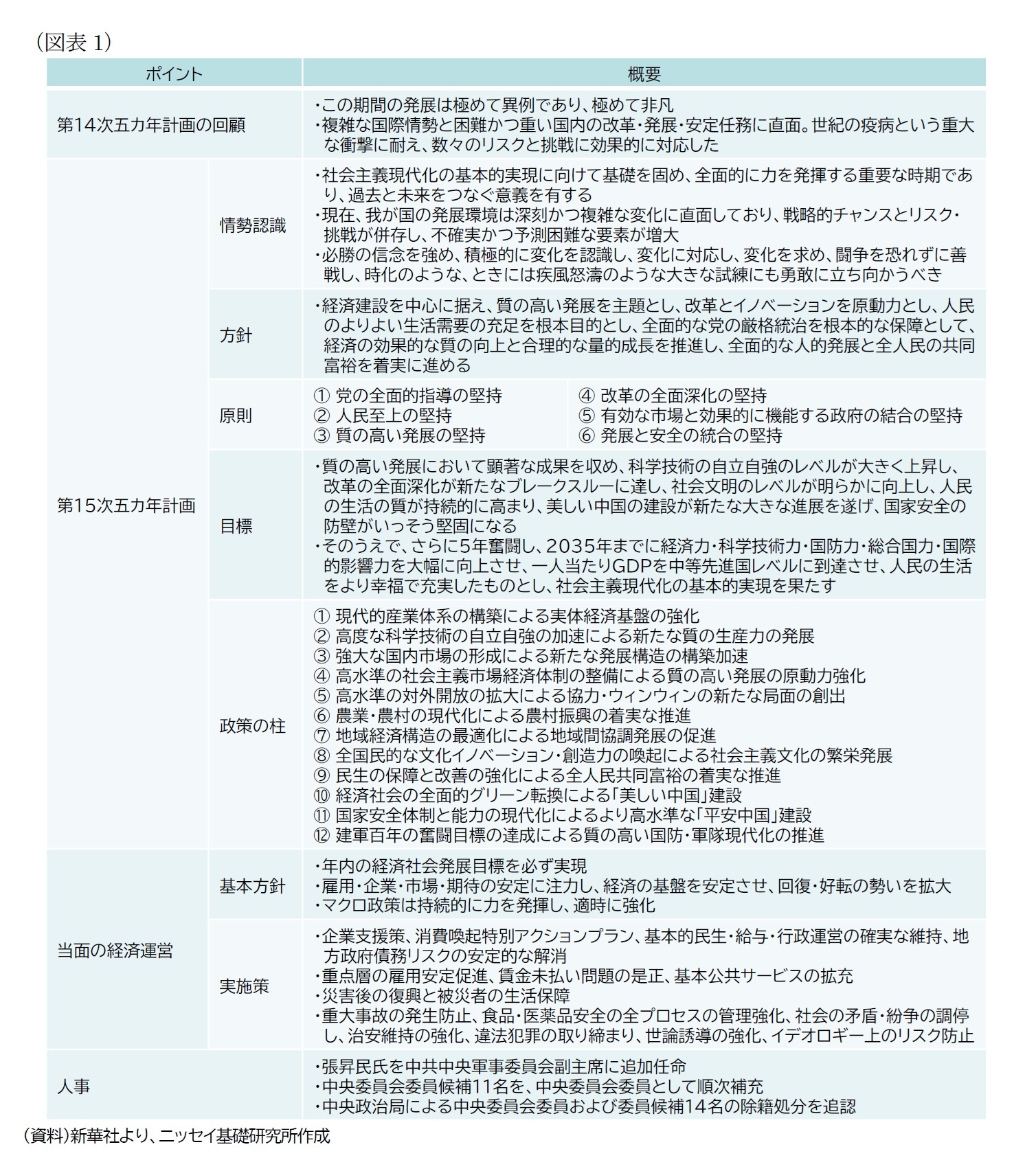

今後5年の政策の基盤となる5カ年計画は、中期的な中国経済の展望を考えるうえで重要な文書として、毎回国内外の注目を集め、今回の5カ年計画は、米国での第2次トランプ政権発足による米中摩擦の激化や、長期化する不動産不況を背景とする内需冷え込みなど課題が山積するなかで採択された。「内憂外患」の環境下、中国は今後どのようなスタンスで国政運営を行っていくのだろうか。本稿では、第15次5カ年計画の要諦が盛り込まれた「四中全会」終了後の声明文(以下、コミュニケ。概要は図表1)に散りばめられた文言を頼りに、今後の方向性を考察してみたい。

2――「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年間か

中国では、新中国建国100周年となる2049年までに「社会主義現代化強国」を建設することが長期的な目標として掲げられている。17年開催の第19回党大会には、それに向けた第1段階として、20~35年にかけて「社会主義現代化を基本的に実現する」という目標も設定され、目下、まずはこの目標を達成することに全力が注がれている1。第14次五カ年計画(21~25年)、第15次五カ年計画(26~30年)、第16次五カ年計画(31~35年)という3つの5カ年計画を通じて、段階的に達成を目指す構えだ。

前回の第14次五カ年計画期間を振り返ると、コロナショックに始まり、不動産不況、そして米中摩擦の激化など、「極めて異例であり、極めて非凡」な5年間であった。これらの問題が相次ぐ中でも、金融危機の発生など最悪の事態を回避してきた点には一定の評価ができる一方、強権的なコロナ対策や不動産不況の長期化による内需不振など、課題も残った。

今回の5カ年計画は、そうした成果と課題を引き継いだうえで次の5年につなげる中間折り返し地点という位置づけとなる。今後5年の取り組み如何が、最後の5年の政策運営、ひいては2035年目標達成の難易度を大きく左右する重要な時期といえよう。コミュニケにおいても、「『第15次五カ年計画』期間は(中略)社会主義現代化の基本的実現に向けたプロセスにおいて、過去と未来をつなぐ重要な位置づけにある」ことが強調されている。

1 第2段階は2035~21世紀中葉。

もっとも、取り巻く環境は依然として厳しい。コミュニケでは、第15次五カ年計画を取り巻く環境について、「深刻かつ複雑な変化に直面しており、戦略的なチャンスとリスク・挑戦が併存し、不確実かつ予測困難な要素が増大している」と指摘したうえで、「時化(しけ)のような、ときには疾風怒濤のような大きな試練に勇敢に対処」すべしと述べ、全党を鼓舞している。実際、第14次五カ年計画期間には、世界各地での地政学リスクの高まりや生成AIの急速な普及、国内総人口の減少など、国内外で様々な変化が生じ、今後もその傾向が続く見込みだ。

とくに念頭に置かれているのは、米中摩擦と考えらえる。米中摩擦を巡っては、25年10月末に米中首脳会談が実施され、米中交渉がいったんの合意に至る可能性はあるが、当面の交渉動向にかかわらず、トランプ政権の任期(29年1月まで)が終わるまで、予見可能性の低い状態が続く見込みだ。その後も、米中間には広範にわたる課題が存在するなか、本質的には不安定な状況が続くことが予想される。米中摩擦の長期化が予想されるなか、摩擦が激しくなれば国内経済には少なからずダメージが及ぶ恐れがある一方、米国の内向き志向は、中国が国際社会でのプレゼンスを強める好機ともなる。このほか、上述の生成AIなど、社会のゲームチェンジャーとなり得る技術の発展も、中国にとってリスクともチャンスともなり得る。こうした「試練」を乗り越えていくことができるか、習近平政権の手腕が再び問われることになるだろう。

コミュニケで明示はされていないものの、第15次五カ年計画は、胡錦涛前政権が残した「負の遺産」の処理を仕上げる5年間という意味合いもありそうだ。

振り返ると、習政権が2013年に発足した後の主要な経済課題は、高度経済成長からのシフトダウンや成長がもたらしたひずみへの対応であった。政権発足後には「ニューノーマル」というスローガンを打ち出し、高度成長から中高速成長への移行と適応の必要性を印象づけた。その後、4兆元の景気対策で膨れ上がった債務に伴う金融リスクへの対応と、成長に伴う格差拡大で取り残された貧困層の貧困脱却、そして深刻化した環境汚染の防止という3つが、建党100周年(2021年)までの目標であった「小康社会」(ややゆとりのある社会)実現に向けた重要課題として位置付けられ、対策が進められた2。

その後の展開をみると、20年までにすべてを完了するわけにはいかなかったものの、段階的に進展してきた。まず「達成」とされたのは、貧困脱却だ。22年開催の第20回党大会では、「脱貧困の堅塁攻略、小康社会の全面的な建設という歴史的任務をやり遂げた」とされた。

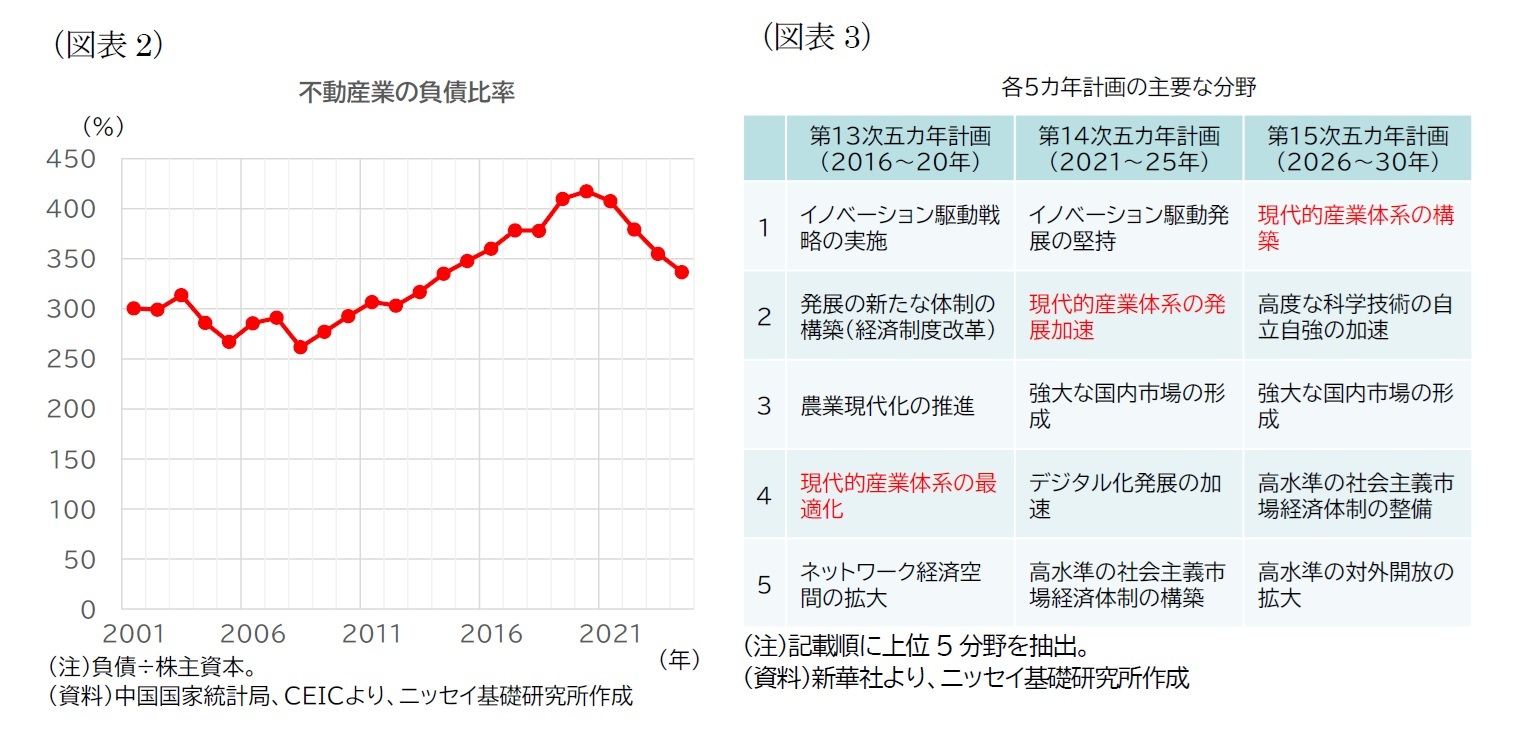

それに続く成果となりそうなのが、金融リスクへの対応だ。習政権はこれまで、過剰生産業種や地方政府の隠れ債務、不動産といったセクターの過剰債務問題のほか、シャドーバンキングや中小銀行の破たん懸念など金融システムの問題に順次、対策を打ってきた。これら取り組みは、目下の不動産不況に代表されるように経済への副作用をもたらした一方、不動産業の負債比率は20年をピークに着実に低下しているなど成果も上がりつつある(図表2)。こうしたなか、最近の政策動向や政府発表などをみると、党指導部・政府は、最悪期を脱したとみなし始めた節がある3。今回のコミュニケでも、第15次五カ年計画の党原案に関して金融リスクを示唆する言及はみられず4、目下の焦点である不動産についても、民生(国民生活)改善の文脈で「不動産の質の高い発展を推進する」と言及されたのみであった。

残る課題である環境汚染の防止については、コミュニケで「汚染防止の堅塁攻略と生態系の最適化を引き続き深く推進する」とされ、対策を継続する方針が示された。汚染防止に関しては、大気や水質、土壌など様々な分野の目標があるが、代表的なものは、20年の国連総会で習主席が宣言した「2030年までのカーボン・ピークアウト(温室効果ガス排出量の頭打ち)実現、2060年までのカーボン・ニュートラル(温室効果ガス排出量の実質ゼロ)の実現」だろう。コミュニケでも、「カーボン・ピークアウトの達成を積極的かつ着実に進める」とされている5。

今後開催される第21回党大会(27年)、第22回党大会(32年)を念頭に、第13次五カ年計画から第15次五カ年計画の各期間において、貧困脱却、金融リスク対応、汚染防止について解決、あるいは解決への道筋をつけたことを、政権の主要な成果と位置付けようとしているように思われる。ただし、いずれの課題も、ある時点をもって完全に解消されるわけではない。貧困脱却、金融リスクともに対策を継続する考えは示されているが6、再び悪化することがないか引き続き警戒が必要だ。

続く後編では、コミュニケの内容をもとに、今後5年間の政策の方向性やポイントを確認するとともに、2035年に向けた成長展望について考察する。

2 2017年10月開催の第20回党大会で提起され、同年12月開催の中央経済工作会議で「重大リスクの防止・解消、的確な貧困脱却、汚染防止という3つの堅塁攻略戦」が20年までの最重点課題とされた。

3 近年では、不動産、地方政府の隠れ債務、中小銀行が重点とされてきた。このうち、不動産については、24年9月開催の中央政治局会議で「不動産市場悪化への歯止めと回復を促す」方針が決まり、対策が強化されたが、25年7月開催の同会議ではそうした表現は用いられず、都市の質向上に資する都市再開発という中長期的な政策に重点がシフトしている。地方政府債務については、隠れ債務の地方政府への付け替えや融資平台の地方政府からの切り離し等の対策を進めてきた結果、「地方政府融資平台のリスクは全体として大幅に収まっている」と評価されている。中小銀行についても、地方政府が中心となり合併や再編などを通じて破たんリスクの解消に努めるなどし、「リスクの高い中小銀行の数はピーク時に比べて顕著に減少」したと評価されている(「【高質量完成 “十四五”規画系列主題新聞発布会】介紹“十四五”時期金融業発展成就」『国務院新聞弁公室』2025年9月22日、http://www.scio.gov.cn/live/2025/37407/index.html)。

4 ただし、四中全会開催に先立ち、9月に開催された中央政治局会議では、「発展と安全の総合の堅持」という原則に関して、各種リスクを効果的に防止・解消する」と述べられており、建議の本文では記載される見込みだ。

5 過去に発表された国内の政策文書(例えば、24年1月に発表された「美しい中国建設の全面的推進に関する意見」)でも、「2030年以前のカーボン・ピークアウト実現に努める」とされている。

6 金融リスクについては、四中全会後に開催された中国人民銀行の会議では「引き続き関連部門とともに、中小金融機関、地方政府融資平台の債務、不動産市場のリスク解消の支援に首尾よく取り組む」ことが確認された。また、貧困脱却についても、コミュニケで「貧困脱却の堅塁攻略の成果を引き続き固める」方針が示されている。

(2025年10月28日「基礎研レター」)

03-3512-1787

- 【職歴】

・2006年:みずほ総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)入社

・2009年:同 アジア調査部中国室

(2010~2011年:北京語言大学留学、2016~2018年:みずほ銀行(中国)有限公司出向)

・2020年:同 人事部

・2023年:ニッセイ基礎研究所入社

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

三浦 祐介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/28 | 試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か | 三浦 祐介 | 基礎研レター |

| 2025/10/23 | 中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 | 三浦 祐介 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/20 | 中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/16 | 再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ | 三浦 祐介 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年かのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!