- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 中期経済見通し(2025~2035年度)

中期経済見通し(2025~2035年度)

経済研究部 経済研究部

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3.日本経済の見通し

(実質家計消費は依然としてコロナ禍前の水準を下回る)

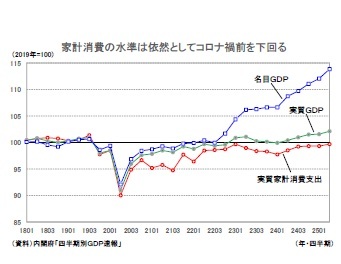

(実質家計消費は依然としてコロナ禍前の水準を下回る)日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で2020年度に急速に落ち込んだ後、持ち直しの動きが続いている。実質GDPは2025年4-6月期にはコロナ禍前(2019年平均)の水準を2.1%上回った。また、原油高、円安に伴う輸入物価の上昇を国内に価格転嫁する動きが広がったことからGDPデフレーターが上昇し、名目GDPは実質GDPの伸びを大きく上回っている。2025年4-6月期の名目GDPは635.1兆円(季節調整済・年率換算値)となり、コロナ禍前(2019年平均)を13.9%上回った。

ただし、実質家計消費支出は物価高の影響などから伸び悩みが続いており、直近(2025年4-6月期)の水準はコロナ禍前を▲0.3%下回っている。

消費低迷の理由として、相対的に消費水準が低い高齢者の割合が高まっていることが挙げられる。総務省統計局の「家計調査(二人以上世帯)」を用いて、世帯主の年齢階級別の消費水準(2024年)を確認すると、ピークは50~54歳で、55歳以上は年齢が高くなるほど消費水準が低下している。また、世帯主が65歳以上の高齢者世帯の割合は1970年の6%から2024年には44%まで上昇している。

一世帯当たりの実質消費支出の伸び(年平均)は1970年代の2.4%から1980年代が0.7%、1990年代が▲0.3%、2000年代が▲0.6%、2010年以降が▲0.7%と低下傾向が続いている。

これを年齢階級別の実質消費支出の変化と世帯主の年齢構成の変化に要因分解すると、年齢階級別の実質消費支出の変化は1980年代までは押し上げ要因となっていた。しかし、1990年代に押し下げ要因に転じた後、押し下げ幅の拡大が続き、2010年以降は年平均▲0.6%となっている。

年齢構成の変化についても、1980年代までは押し上げ要因、1990年代以降は押し下げ要因となっているが、実質消費支出の伸び率に対する寄与度は1990年代が年平均▲0.2%、2000年代が同▲0.2%、2010年以降が同▲0.1%と小さく、押し下げ幅が拡大しているわけではない。

要因分解は以下の計算式による

年齢構成の変化、すなわち高齢化の影響が限定的にとどまっている理由のひとつとして、高齢者の相対的な消費水準が時代とともに変化していることが挙げられる。世帯主の年齢階級別の消費水準を時系列でみると、1970年時点では65歳以上世帯の消費水準は全世帯平均の8割以下だったが、2024年には9割弱まで上昇している。また、60~64歳の消費水準は1970年時点では9割程度だったが、2024年には全体の平均を上回る水準となっている。高齢者比率の上昇が消費全体の押し下げ要因となっているものの、高齢者世帯の相対的な消費水準の上昇がその影響を打ち消している。高齢化による消費への影響を過度に悲観する必要はない。

日本銀行は2024年3月にマイナス金利、YCC(イールドカーブ・コントロール)を終了し、政策金利(無担保コールレート・オーバーナイト物)を0~0.1%とした後、2024年7月には0.25%へ、2025年1月には0.50%へと引き上げた。今回の見通しでは、政策金利は2028年度に1.50%まで引き上げられ、長期金利(10年国債金利)は予測期間末の2035年度に2.5%まで上昇することを想定している。

超低金利の長期化により、家計の受取利子率(受取利子/(現金・預金+債務証券))は1990年代初頭の6%台をピークに大きく低下し、2000年代初頭からは概ね0%台の推移が続いている。一方、家計の借入利子率(支払利子/借入)は1990年代初頭までの10%近い水準から大きく低下したが、足もとでも2%台と受取利子率を上回っている。この結果、家計の利子所得(純、FISIM調整前)は1991年度の13.3兆円をピークに減少が続き、1996年度以降は支払超過となっている。

企業部門(非金融法人)の利子所得(純、FISIM調整前)は1991年度の▲38.8兆円をピークに支払超過額の縮小傾向が続き、2017年度以降は受取超過となっていたが、2023年度には▲0.1兆円と小幅ながら支払超過に転じた。また、政府の利子所得(純、FISIM調整前)の支払超過額は国債残高が急増する中でも縮小傾向が続き、2023年度には▲1.2兆円となった。このように、超低金利の長期化によって、家計から企業、政府への所得移転が進んできた。

しかし、「金利のある世界」が復活したことにより、今後は家計の利子所得は増加に向かうことが見込まれる。金利の上昇ペースが緩やかにとどまること、住宅ローンを中心に借入金利も上昇することから、ネットの利子所得の増加幅は限定的にとどまるが、2030年度には家計の利子所得(純、FISIM調整前)は小幅ながらプラスに転じると予想する。一方、借入金利、国債金利の上昇に伴う利払い費の増加から、企業(非金融法人)や政府の利子所得(純、FISIM調整前)の支払超過幅は拡大する可能性が高い。

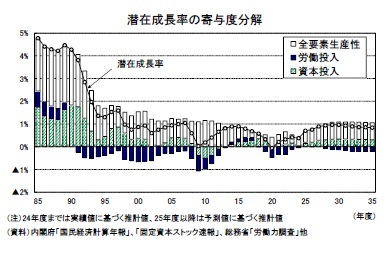

1980年代には4%台であった日本の潜在成長率は、バブル崩壊後の1990年代初頭から急速に低下し、1990年代終わり頃には1%を割り込む水準まで低下した。2002年以降の戦後最長の景気回復局面で一時1%を上回る水準まで回復した後、世界金融危機や新型コロナによって大幅マイナス成長となった際には、潜在成長率がほぼゼロ%まで落ち込んだが、足もとではゼロ%台後半まで持ち直している。

潜在成長率を規定する要因のうち、労働投入による寄与は1990年代初頭から一貫してマイナスとなっていたが、アベノミクス景気以降、女性、高齢者の労働参加が進んだことから2010年代半ばにかけて小幅なプラスとなった。しかし、コロナ禍で労働市場が一時的に悪化したことや、働き方改革の進展により労働時間が大幅に減少したことなどから、労働投入による寄与は再びマイナスとなっている。また、資本投入による寄与は世界金融危機後にいったんマイナスになった後、その後の設備投資の回復を受けてプラスを続けてきたが、コロナ禍で設備投資が大きく落ち込んだことを反映し、ゼロ%程度まで低下している。全要素生産性は長期的に低下傾向が続いているが、足もとではゼロ%台半ばまで持ち直している。

潜在成長率を規定する要因のうち、労働投入による寄与は1990年代初頭から一貫してマイナスとなっていたが、アベノミクス景気以降、女性、高齢者の労働参加が進んだことから2010年代半ばにかけて小幅なプラスとなった。しかし、コロナ禍で労働市場が一時的に悪化したことや、働き方改革の進展により労働時間が大幅に減少したことなどから、労働投入による寄与は再びマイナスとなっている。また、資本投入による寄与は世界金融危機後にいったんマイナスになった後、その後の設備投資の回復を受けてプラスを続けてきたが、コロナ禍で設備投資が大きく落ち込んだことを反映し、ゼロ%程度まで低下している。全要素生産性は長期的に低下傾向が続いているが、足もとではゼロ%台半ばまで持ち直している。先行きの潜在成長率はコロナ禍からの回復の過程で上昇傾向が続くだろう。潜在成長率に対する寄与度をみると、労働力率の上昇を人口減少が打ち消す形で労働投入量は小幅な減少が続くが、設備投資の回復によって資本投入量の増加幅が拡大すること、人手不足対応の省力化投資、デジタル関連投資などにより全要素生産性の上昇率が高まることから、2020年代後半には1%程度まで回復することが見込まれる。ただし、2030年以降は人口減少、少子高齢化のさらなる進展によって労働投入量のマイナス幅が拡大することから、潜在成長率は若干低下し、2030年代前半にはゼロ%台後半となるだろう。

実質GDP成長率は、中長期的には潜在成長率の水準に収れんする。当研究所推計のGDPギャップは2024年度時点で▲0.9%(GDP比)となっており、当面は潜在成長率を上回る成長が続く公算が大きい。このため、GDPギャップのマイナス幅は縮小傾向が続くが、先行きは潜在成長率が高まることが見込まれるため、マイナス幅の縮小ペースは徐々に緩やかとなり、GDPギャップが解消されるのは2030年度頃となるだろう。

実質GDP成長率は、2020年代後半は需給ギャップが解消に向かう過程で、潜在成長率を若干上回る1%台前半で推移した後、2030年代は潜在成長率の低下に伴い、ゼロ%台後半となるだろう。この結果、日本の実質GDP成長率は予測期間(2026~2035年度)の平均で1.0%となり、過去10年間(2016~2025年度)の平均0.4%を上回ると予想する。

1990年代後半以降のデフレ期にはGDPデフレーターがマイナスとなり、名目GDP成長率が実質GDP成長率を下回る(名実逆転)ことが多かったが、2010年代半ば以降は少なくとも「持続的な物価下落」という意味での「デフレ」ではなくなっている。今回の見通しでは、再びデフレに戻らないことを想定しており、GDPデフレーターは予測期間(2026~2035年度)の平均で1.3%の伸びになると予想している。この結果、名目GDP成長率は予測期間(2026~2035年度)の平均で2.3%、名目GDPの水準は2029年度に700兆円台、2035年度に800兆円台となるだろう。

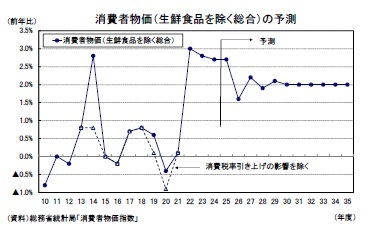

消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は、2022年4月から3年半にわたって日本銀行が物価安定の目標としている2%を上回る水準で推移している。今回の物価上昇は、当初はそのほとんどが原油高、円安に伴う輸入物価の急上昇を起点としたエネルギー、食料の大幅上昇によるものだった。しかし、価格転嫁の動きは衣料品、日用品、家電製品など幅広い品目に広がり、賃金との連動性が高いサービス価格も上昇している。

中長期的な物価上昇率の水準に大きな影響を及ぼすのは予想物価上昇率である。高い物価上昇率が一定期間継続したことで、各経済主体の予想物価上昇率は高まっている。家計の1年後の物価見通し(内閣府「消費動向調査」)は3%台後半の高水準で推移しており、日銀短観における企業の物価全般の見通し(5年後)は2022年9月調査で初めて2%台となった後、徐々に伸びを高めている。一方、「ESPフォーキャスト調査」におけるエコノミストの長期的な物価見通し(7~11年後)は依然として2%には達していないが、2024年以降は1%台半ばの水準となっている。

また、物価高が一定期間継続したことで、企業の値上げに対する抵抗感が薄れたこと、インフレを経験しなかった世代が実際の物価上昇に直面したことは、各世代の予想物価上昇率の高まりを通じて先行きの物価に一定の影響を及ぼすことが想定される。

世代毎に成人(18歳)以降に経験してきた消費者物価上昇率の平均値(経験物価上昇率)を計算すると、2010年時点では、1950~1970年代生まれの世代の経験物価上昇率がプラスとなる一方、1980~1990年代生まれの世代の経験物価上昇率はマイナスとなっていた。しかし、2020年時点では全ての世代の経験物価上昇率がプラスに転じ、2024年時点では1970年代生まれの世代を底として、1980年代生まれ、1990年代生まれ、2000年以降生まれと若い世代ほど経験物価上昇率が高くなっている。若い世代を中心に多くの世代が物価上昇を経験したことが、先行きの予想物価上昇率の底上げに寄与する可能性がある。

その後、財価格は為替レートや国際商品市場の動向によって上下に振れるものの、賃金との連動性が高いサービス価格は安定的に推移するだろう。今回の見通しでは、企業の人手不足感が強い状態が続くもとで、ベースアップで2%台の賃上げが続くことを想定しており、サービス価格も2%台の上昇が続くと予想している。また、予測期間前半はマクロ的な需給バランスの改善が物価の押し上げ要因となる一方、予測期間後半はGDPギャップのマイナスが解消し、需給面からの押し上げは減衰する。しかし、予想物価上昇率が現在よりも高まることから、マクロ的な需給バランスがニュートラルな状態でも2%程度の物価上昇率が維持されるだろう。

その後、財価格は為替レートや国際商品市場の動向によって上下に振れるものの、賃金との連動性が高いサービス価格は安定的に推移するだろう。今回の見通しでは、企業の人手不足感が強い状態が続くもとで、ベースアップで2%台の賃上げが続くことを想定しており、サービス価格も2%台の上昇が続くと予想している。また、予測期間前半はマクロ的な需給バランスの改善が物価の押し上げ要因となる一方、予測期間後半はGDPギャップのマイナスが解消し、需給面からの押し上げは減衰する。しかし、予想物価上昇率が現在よりも高まることから、マクロ的な需給バランスがニュートラルな状態でも2%程度の物価上昇率が維持されるだろう。消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は今後10年間の平均で2.0%になると予想する。

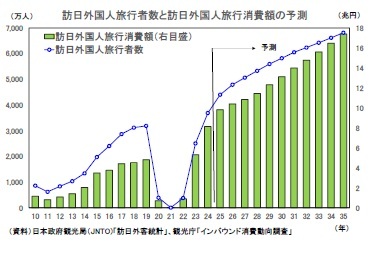

インバウンド需要はコロナ禍でほぼ消失した状態が続いていたが、水際対策が2023年4月末に撤廃された後は急回復が続いている。2024年の訪日外国人旅行者数は3687万人とコロナ禍前の2019年の3188万人を上回り、過去最高を更新した。

訪日外国人旅行者数以上に回復が顕著なのが、訪日外国人の旅行消費額である。観光庁の「インバウンド消費動向調査」によれば、訪日外国人旅行消費額は2023年に5.3兆円とコロナ禍前の2019年の4.8兆円を上回った後、2024年は8.1兆円とさらに大きく増加した。訪日外国人旅行者数が前年比47.1%の大幅増加となったことに加え、円安の影響もあり一人当たり消費額が22.7万円と前年比6.6%の増加となったことが消費額全体を押し上げた。

インバウンド需要がコロナ禍前の水準を超える中で、深刻となりつつあるのが人手や宿泊施設の不足など供給体制の問題だ。供給制約によって需要の回復が阻害されるリスクがあることに加え、すでに上昇が顕著となっている宿泊料のさらなる高騰につながる可能性もある。賃金水準の引き上げによる人手の確保、人手不足対応の省力化投資などによって、需要の増加に備える必要がある。

今回の見通しでは、日米金利差の縮小を背景に予測期間前半に円高が進むと予想しているが、コロナ禍前(2019年平均:1ドル=109円)と比較すれば、依然として円安水準となることが見込まれる。また、インバウンド向けの宿泊料は海外の購買力の高さや物価上昇などを念頭に高めに設定されることが想定される。

訪日外国人旅行者数は2027年に5000万人、2031年に6000万人に到達すると予想する。人手不足による供給制約やオーバーツーリズムの問題もあり、伸びは緩やかとなるものの、増加基調は維持するだろう。また、訪日外国人旅行消費額は2026年に10兆円、2033年に15兆円まで増加すると予想する。

訪日外国人旅行者数は2027年に5000万人、2031年に6000万人に到達すると予想する。人手不足による供給制約やオーバーツーリズムの問題もあり、伸びは緩やかとなるものの、増加基調は維持するだろう。また、訪日外国人旅行消費額は2026年に10兆円、2033年に15兆円まで増加すると予想する。なお、政府は2025年6月に策定した「経済財政運営と改革の基本方針2025(骨太方針2025)」で、訪日外国人旅行者数の目標を「2030年に6000万人」、訪日外国人旅行消費額の目標を「2030年に15兆円」とした。訪日外国人旅行者数は政府目標から1年遅れ、訪日外国人旅行消費額は政府目標から3年遅れで達成されることになろう。

国・地方の基礎的財政収支(プライマリーバランス)は、新型コロナウイルス感染症に対応する政府の緊急経済対策による財政支出の拡大で、2020年度に急激に赤字が拡大したが、その後は名目成長率の高まりに伴う税収の増加などから、赤字幅が大きく縮小している。

基礎的財政収支は所得税・住民税減税の実施によって2024年度には赤字幅が拡大するが、その後は名目GDPの高い伸びを背景とした税収増を主因として赤字幅が縮小する。しかし、人口の高齢化に伴う社会保障関連の支出が拡大するため、予測期間末の2035年度には名目GDP比で0.2%の赤字となり、黒字化は実現しないと予想する。経済情勢にかかわらず経済対策による大型補正予算の編成が恒常化していることも財政再建を遅らせる一因となる。予測期間中には長期金利が上昇し、利払い費が増加するため、財政収支の赤字幅縮小は緩やかにとどまり、基礎的財政収支との差が拡大することが見込まれる。この結果、国・地方の債務残高は2023年度の約1200兆円から2035年度には約1600兆円まで拡大する。一方、債務残高の名目GDP比は約200%となっているが、今後10年間は名目GDPが比較的高い伸びとなるため、名目GDP比の上昇には歯止めがかかるだろう。

経常収支は黒字が続いている。内訳をみると、貿易・サービス収支の赤字が定着する一方、対外純資産の積み上がりを背景とした第一次所得収支の大幅黒字がそれをカバーする形となっている。

貿易収支は短期的には海外経済、為替、原油価格の動向などに左右されるが、中長期的には高齢化の進展に伴う国内供給力の伸び率低下から輸入の伸びが輸出の伸びを上回ることになるため、貿易赤字の拡大傾向が続く可能性が高い。貿易収支は予測期間末には赤字幅が名目GDP比で▲3%近くまで拡大することが予想される。

一方、経常黒字の蓄積による対外資産の増加を反映し、2024年度の第一次所得収支は41.7兆円(GDP比で6.8%)の高水準となっている。日本の対外資産は2000年末の342兆円から2024年末には1659兆円まで増加し、対外資産から対外負債を差し引いた対外純資産も2024年には533兆円に達している。今回の見通しでは、為替レートは2028年度にかけて円高傾向で推移した後、予測期間末にかけて緩やかな円安傾向になると想定している。このため、第一次所得収支の黒字幅は予測期間前半に縮小するものの、2035年度でもGDP比で4%弱の高水準が維持されると予想する。経常収支は、貿易・サービス収支の赤字拡大を主因として黒字幅の縮小傾向が続くものの、予測期間末でも黒字が維持されるだろう。

これまでの貯蓄投資バランスは、民間部門の黒字(貯蓄超過)が政府部門の赤字(投資超過)を補う結果として、国内貯蓄が国内投資を上回り、経常収支の黒字が維持される状況が続いてきた。

先行きについては、政府部門の赤字が続くもとで、民間部門の黒字は縮小に向かう可能性が高い。企業部門は、人手不足やデジタル化への対応などによる設備投資の増加などから貯蓄超過幅は縮小するだろう。また、家計貯蓄率は、高齢化のさらなる進展を反映し、2030年代半ばにはマイナスになると予想している。ただし、住宅投資の低迷が続くことなどから、家計部門の貯蓄投資差額は黒字が維持されるだろう。この結果、経常収支は黒字幅の縮小傾向が続くものの、予測期間中に赤字に転じることはないだろう。

(2025年10月10日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

関連レポート

- 中期経済見通し(2024~2034年度)

- 2025・2026年度経済見通し-25年4-6月期GDP2次速報後改定

- 米国経済の見通し-高関税政策にも関わらず米国経済は足元堅調維持。今後は景気減速へ

- 欧州経済見通し-関税合意後も不確実性が残る状況は続く

- 中国:2025~26年の経済見通し-25年「+5%前後」成長は可能だが、年後半は減速感が強まる見込み

- 東南アジア経済の見通し~輸出減速するも内需が下支え

- インド経済の見通し~関税逆風下でも、政策効果により内需主導で6%成長を維持

- 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は?

- 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず

経済研究部

経済研究部

経済研究部のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/10 | 中期経済見通し(2025~2035年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2024/10/11 | 中期経済見通し(2024~2034年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2023/10/12 | 中期経済見通し(2023~2033年度) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2022/12/20 | Medium-Term Economic Outlook (FY2022 to FY2032)(October 2022) | 経済研究部 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中期経済見通し(2025~2035年度)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中期経済見通し(2025~2035年度)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!