- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- 経営者による企業買収(MBO)-太平洋工業株式会社

NEW

コラム

2025年08月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2025年7月25日、東証プライム市場上場会社である太平洋工業株式会社(事業内容は自動車部品の製造等、以下、「太平洋」)は、経営者による企業買収(Management Buyout、以下「本MBO」)が実施されることをリリースした1。そして同日、企業買収の主体となる株式会社CORE(以下、「CORE」)が、本MBOの第一段階として公開買付けを開始した。COREは本MBOにより太平洋の株式を取得することを目的として設立された会社であり、太平洋の代表取締役社長であるA氏が100%株式を保有している。

本企業買収のスキームは複雑であるため、以下では、一部を簡略化してスキームを解説する。

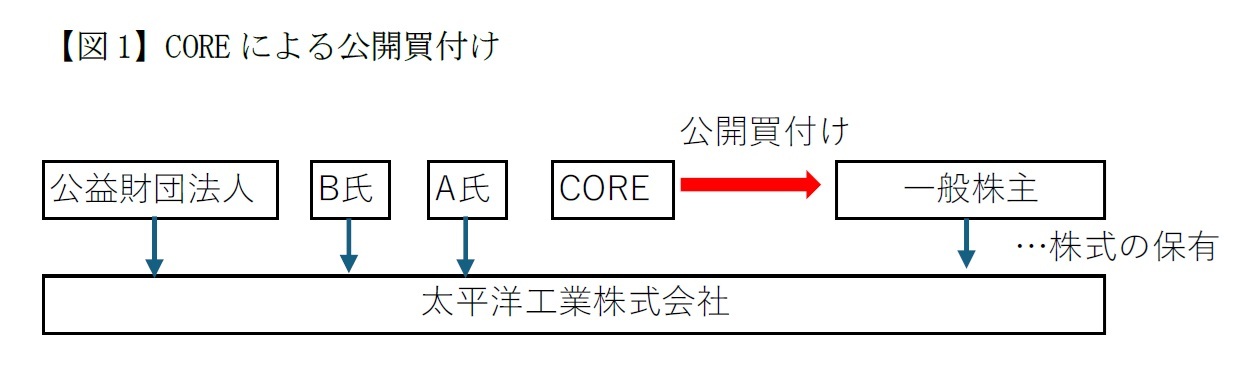

(1) 公開買付け:COREが太平洋の株式1株あたり2050円を対価とした公開買付けを行う。公開買付けとは買付け価格や期間などを公表して株主に対し株式を売却するよう要請し、株主から買付ける手法を指す。本公開買付けでは太平洋の株式を上限数なしで買い付ける。ただし、A氏の保有する株式(株式保有割合2.72%)のほか、代表取締役会長であるB氏の保有する株式(同0.20%)、およびB氏が理事長を務める公益財団法人が保有する株式(同1.73%)は公開買付けに応じない(A氏、B氏、公益財団法人をあわせて不応募合意株主という)。買付けの下限は不応募合意株主の保有する株式数等を勘案して株主総会で3分の2以上の議決権が行使可能となる35,841,900株(全体の60.02%)とする(図1。本稿の図はいずれも筆者作成)。ちなみに不応募合意株主は後の手続である株式併合の決議において賛成することが合意されている。

本企業買収のスキームは複雑であるため、以下では、一部を簡略化してスキームを解説する。

(1) 公開買付け:COREが太平洋の株式1株あたり2050円を対価とした公開買付けを行う。公開買付けとは買付け価格や期間などを公表して株主に対し株式を売却するよう要請し、株主から買付ける手法を指す。本公開買付けでは太平洋の株式を上限数なしで買い付ける。ただし、A氏の保有する株式(株式保有割合2.72%)のほか、代表取締役会長であるB氏の保有する株式(同0.20%)、およびB氏が理事長を務める公益財団法人が保有する株式(同1.73%)は公開買付けに応じない(A氏、B氏、公益財団法人をあわせて不応募合意株主という)。買付けの下限は不応募合意株主の保有する株式数等を勘案して株主総会で3分の2以上の議決権が行使可能となる35,841,900株(全体の60.02%)とする(図1。本稿の図はいずれも筆者作成)。ちなみに不応募合意株主は後の手続である株式併合の決議において賛成することが合意されている。

なお、応募株式が下限未満であった場合には、公開買付けは不成立となる。すなわち、すべての買付けは行われないこととなる。

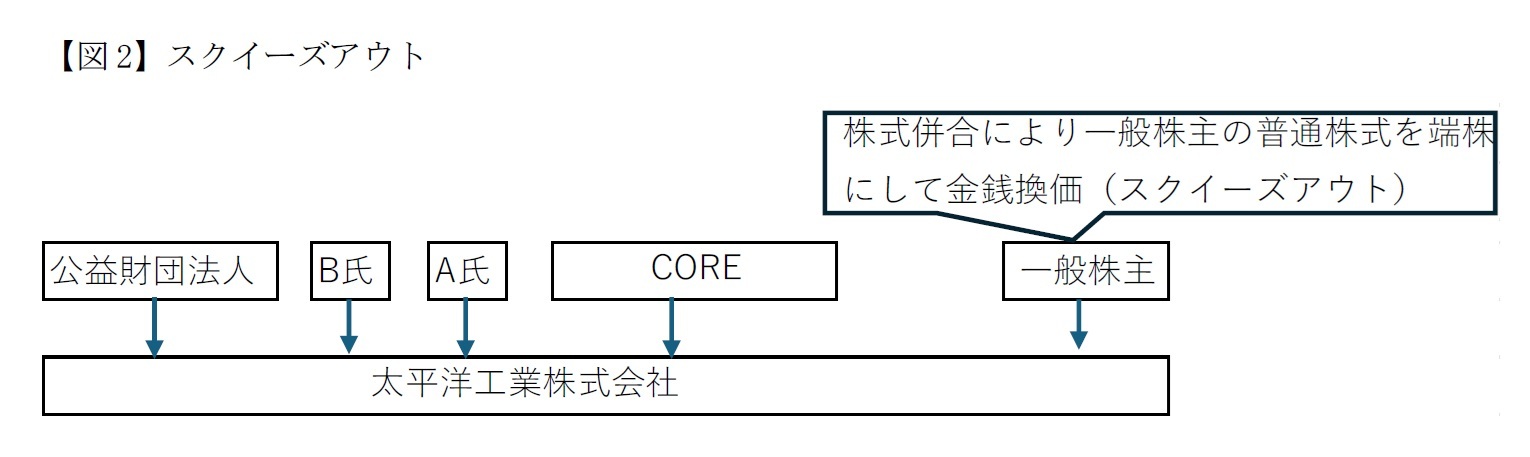

(2) 株式併合(スクイーズアウト):公開買付けが成立し、かつCOREおよび不応募合意株主以外の一般株主が存在する場合には、一般株主の保有する株式がすべて1株未満(端株)となるよう、株式併合を行う(会社法180条、図2)。株式併合の株主総会決議は特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要)である(会社法309条2項)。株式併合により生じた端株は裁判所の認可を受けてすべて任意売却により売却され、対価を端株主に支払う予定である(会社法235条、234条2項)。この対価は1株あたりに換算して2050円になるように支払われる。

(2) 株式併合(スクイーズアウト):公開買付けが成立し、かつCOREおよび不応募合意株主以外の一般株主が存在する場合には、一般株主の保有する株式がすべて1株未満(端株)となるよう、株式併合を行う(会社法180条、図2)。株式併合の株主総会決議は特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成が必要)である(会社法309条2項)。株式併合により生じた端株は裁判所の認可を受けてすべて任意売却により売却され、対価を端株主に支払う予定である(会社法235条、234条2項)。この対価は1株あたりに換算して2050円になるように支払われる。

なお、併合比率が大きい場合(たとえば1万株を1株にするなど)、不応募合意株主も端株主になる可能性がある。A氏またはB氏(いずれも仮名)が端株主となり、金銭対価を受け取ったときは、COREに該当金額を出資してCOREの普通株主となる。また公益財団法人が端株主となり、金銭対価を受け取ったときも、COREに出資する。ただしこの場合、COREからは優先株が割り当てられる予定である。

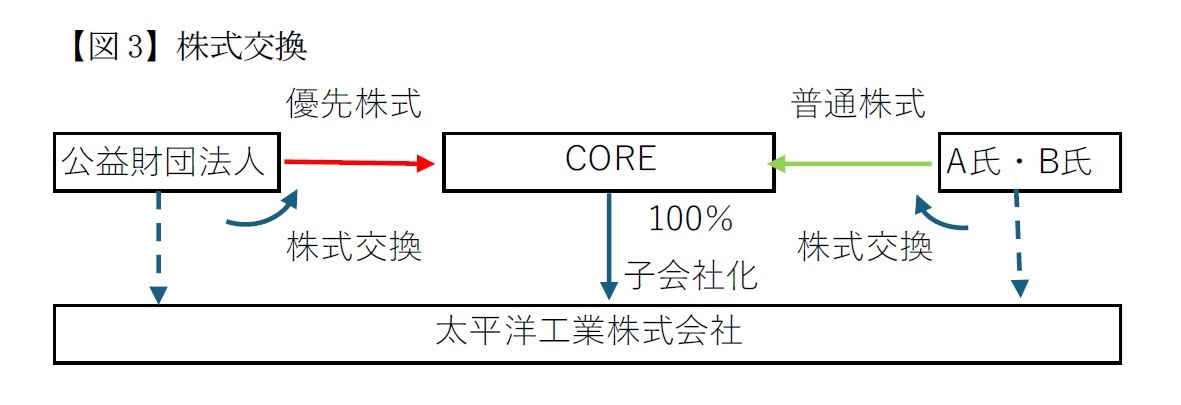

(3) 株式交換:上記の手続を経たうえで、太平洋の株主に不応募合意株主が残っているときは株式交換を行う。詳細は未定であるが、A氏、B氏に関しては、各々が保有する太平洋の普通株式に対してCOREの普通株式を対価とする株式交換を行う。また、公益財団法人の保有する普通株式に対しては、COREの優先株式を対価とする株式交換を行う(図3)。

(3) 株式交換:上記の手続を経たうえで、太平洋の株主に不応募合意株主が残っているときは株式交換を行う。詳細は未定であるが、A氏、B氏に関しては、各々が保有する太平洋の普通株式に対してCOREの普通株式を対価とする株式交換を行う。また、公益財団法人の保有する普通株式に対しては、COREの優先株式を対価とする株式交換を行う(図3)。

結果として太平洋はCOREの完全子会社となり、非上場化する。なお、COREの普通株主としてはA氏、B氏が存在し、優先株主として公益財団法人が存在する。このほか、資金調達先の銀行(日本政策投資銀行、大垣共立銀行、十六銀行)には優先株式である無議決権株式が発行される。うち、日本政策投資銀行の保有する無議決権株式の一部は普通株式に転換することを請求できる権利が付されているとのことである。

経済産業省の「公正なM&Aの在り方に関する指針」(以下、「指針」)では、経営者による企業買収では取締役が「直接的な利害関係を有する買い手としての性格を併せ持つ」ため、一般株主との利益相反が生ずるとする(8p)。

そこで、本MBOでは一般株主の保護のためどのような方策をとっているかを以下、見ていきたい。

i) 特別委員会の設置:指針(p19)ではMBOにあたっては社外取締役から構成される特別委員会の設置が望ましいとし、「対象会社および一般株主の利益を図る立場に立ってM&Aについて検討や判断を行うことが期待される」としている。太平洋においては、本MBOとは利害関係を有しない社外取締役4名で構成される特別委員会を取締役会の決議により設置し、本MBOの適否を判断している。太平洋の特別委員会はCOREからの提案に対して、数度にわたり株式買い付け価格の引き上げの要請を行い、その結果、最初1株あたり1600円だった買付け提案は2050円まで引き上げられた。

ii) アドバイザー等:指針(p26)では、「特別委員会が信頼して専門的助言を求めることができる財務アドバイザー・第三者評価機関や法務アドバイザーが存在していることが望ましい」とする。太平洋においても、山田コンサルティンググループを財務アドバイザー及び第三者評価機関として、また法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任した。これらアドバイザーについて第一回の特別委員会において承認を行っている。本MBOの交渉にあたって、これらアドバイザーがそれぞれの知見を活かして、特別委員会に助言を行ってきた。

iii) マジョリティ・オブ・マイノリティ:指針(p39)では、「一般株主…が保有する株式の過半数の支持を得ることを当該M&Aの成立の前提条件」とすることとされている。この点、本MBOにおいては、公開買付けの株式数の下限が定められている。この下限を上回る場合には、株式割合にして一般株主全体の6割の賛同を得ることになり、マジョリティ・オブ・マイノリティの条件が設定されていると言える。

このように指針が示す公正性担保措置のほとんどをクリアしている2ため、手続的には問題がないと考えられる。しかし、問題はなぜ経営者による企業買収が必要かである。この点、太平洋のリリースによれば(1)カーボンニュートラルへの技術開発力強化、(2)サプライチェーンの抜本的強化、(3)新事業の創出、(4)サスティナビリティ経営実現が必要だとする。そして、これら中長期の施策は短期的に利益水準の低下等を招く恐れがあり、上場を維持したままでは実現が困難であるとしている。確かに自動車部品関連ではエンジン車からEV車等へのシフトやトランプ関税などもあり、筋肉質の企業体質の構築は喫緊の課題であろう。

このような経営者の考え方の妥当性、および本MBOの買収価格の適切性については、一般株主が公開買付けに応じるかどうかで判断されると考えられる。本MBOの成否は他の会社にも影響を与える可能性があり、引き続きその動向に注目していきたい。

1 https://www.pacific-ind.co.jp/news/file/20250725091348.pdf 参照。

2 このほか、マーケットチェック(他の買収者による買収提案の機会の確保)などがあるが、公表資料によれば、公正性担保措置を採用していることから、不要との判断が示されている。

経済産業省の「公正なM&Aの在り方に関する指針」(以下、「指針」)では、経営者による企業買収では取締役が「直接的な利害関係を有する買い手としての性格を併せ持つ」ため、一般株主との利益相反が生ずるとする(8p)。

そこで、本MBOでは一般株主の保護のためどのような方策をとっているかを以下、見ていきたい。

i) 特別委員会の設置:指針(p19)ではMBOにあたっては社外取締役から構成される特別委員会の設置が望ましいとし、「対象会社および一般株主の利益を図る立場に立ってM&Aについて検討や判断を行うことが期待される」としている。太平洋においては、本MBOとは利害関係を有しない社外取締役4名で構成される特別委員会を取締役会の決議により設置し、本MBOの適否を判断している。太平洋の特別委員会はCOREからの提案に対して、数度にわたり株式買い付け価格の引き上げの要請を行い、その結果、最初1株あたり1600円だった買付け提案は2050円まで引き上げられた。

ii) アドバイザー等:指針(p26)では、「特別委員会が信頼して専門的助言を求めることができる財務アドバイザー・第三者評価機関や法務アドバイザーが存在していることが望ましい」とする。太平洋においても、山田コンサルティンググループを財務アドバイザー及び第三者評価機関として、また法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常法律事務所を選任した。これらアドバイザーについて第一回の特別委員会において承認を行っている。本MBOの交渉にあたって、これらアドバイザーがそれぞれの知見を活かして、特別委員会に助言を行ってきた。

iii) マジョリティ・オブ・マイノリティ:指針(p39)では、「一般株主…が保有する株式の過半数の支持を得ることを当該M&Aの成立の前提条件」とすることとされている。この点、本MBOにおいては、公開買付けの株式数の下限が定められている。この下限を上回る場合には、株式割合にして一般株主全体の6割の賛同を得ることになり、マジョリティ・オブ・マイノリティの条件が設定されていると言える。

このように指針が示す公正性担保措置のほとんどをクリアしている2ため、手続的には問題がないと考えられる。しかし、問題はなぜ経営者による企業買収が必要かである。この点、太平洋のリリースによれば(1)カーボンニュートラルへの技術開発力強化、(2)サプライチェーンの抜本的強化、(3)新事業の創出、(4)サスティナビリティ経営実現が必要だとする。そして、これら中長期の施策は短期的に利益水準の低下等を招く恐れがあり、上場を維持したままでは実現が困難であるとしている。確かに自動車部品関連ではエンジン車からEV車等へのシフトやトランプ関税などもあり、筋肉質の企業体質の構築は喫緊の課題であろう。

このような経営者の考え方の妥当性、および本MBOの買収価格の適切性については、一般株主が公開買付けに応じるかどうかで判断されると考えられる。本MBOの成否は他の会社にも影響を与える可能性があり、引き続きその動向に注目していきたい。

1 https://www.pacific-ind.co.jp/news/file/20250725091348.pdf 参照。

2 このほか、マーケットチェック(他の買収者による買収提案の機会の確保)などがあるが、公表資料によれば、公正性担保措置を採用していることから、不要との判断が示されている。

(2025年08月05日「研究員の眼」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/05 | 経営者による企業買収(MBO)-太平洋工業株式会社 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/07/30 | ビザ・ワールドワイドの確約計画-拘束条件付き取引 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/07/25 | ネットと肖像権・パブリシティ権-投稿削除と損害賠償 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/07/22 | フジ・メディア・ホールディングス株式の大規模買付け-対抗策のリリース | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年08月05日

帰省の今とこれから-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年08月05日

消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) -

2025年08月05日

経営者による企業買収(MBO)-太平洋工業株式会社 -

2025年08月05日

公的年金の積立金は誰のものか -

2025年08月05日

NISAと老後準備:イデコとの比較から

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【経営者による企業買収(MBO)-太平洋工業株式会社】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

経営者による企業買収(MBO)-太平洋工業株式会社のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!