- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 成長戦略・地方創生 >

- 「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(2)-SDGs未来都市計画から読み解く「地域課題」と「挑戦」の軌跡

「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(2)-SDGs未来都市計画から読み解く「地域課題」と「挑戦」の軌跡

生活研究部 准主任研究員 小口 裕

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに――各地域が何に悩み、何に挑戦してきたのか

結論から先に言えば、分析の結果、従来型の「観光」や「雇用創出」といった一面的な枠組みでは捉えきれない、地域ごとの多層的な課題認識と多様なアプローチが浮かび上がった。特にGX(グリーントランスフォーメーション)や関係人口の創出といった領域が、都市・地方を問わず横断的に重要性を増している。一方で、DX(デジタルトランスフォーメーション)や財政効率化への取り組みには、都市ごとに温度差が伺える。これらの分析を踏まえ、今後の地方創生2.0基本構想の実装に向けた実効性ある戦略や、地域発イノベーションの可能性を検討していく。

2――「SDGs未来都市」選定計画の概観(1)――課題は「人口と暮らしの持続可能性」「地域経済の再生」

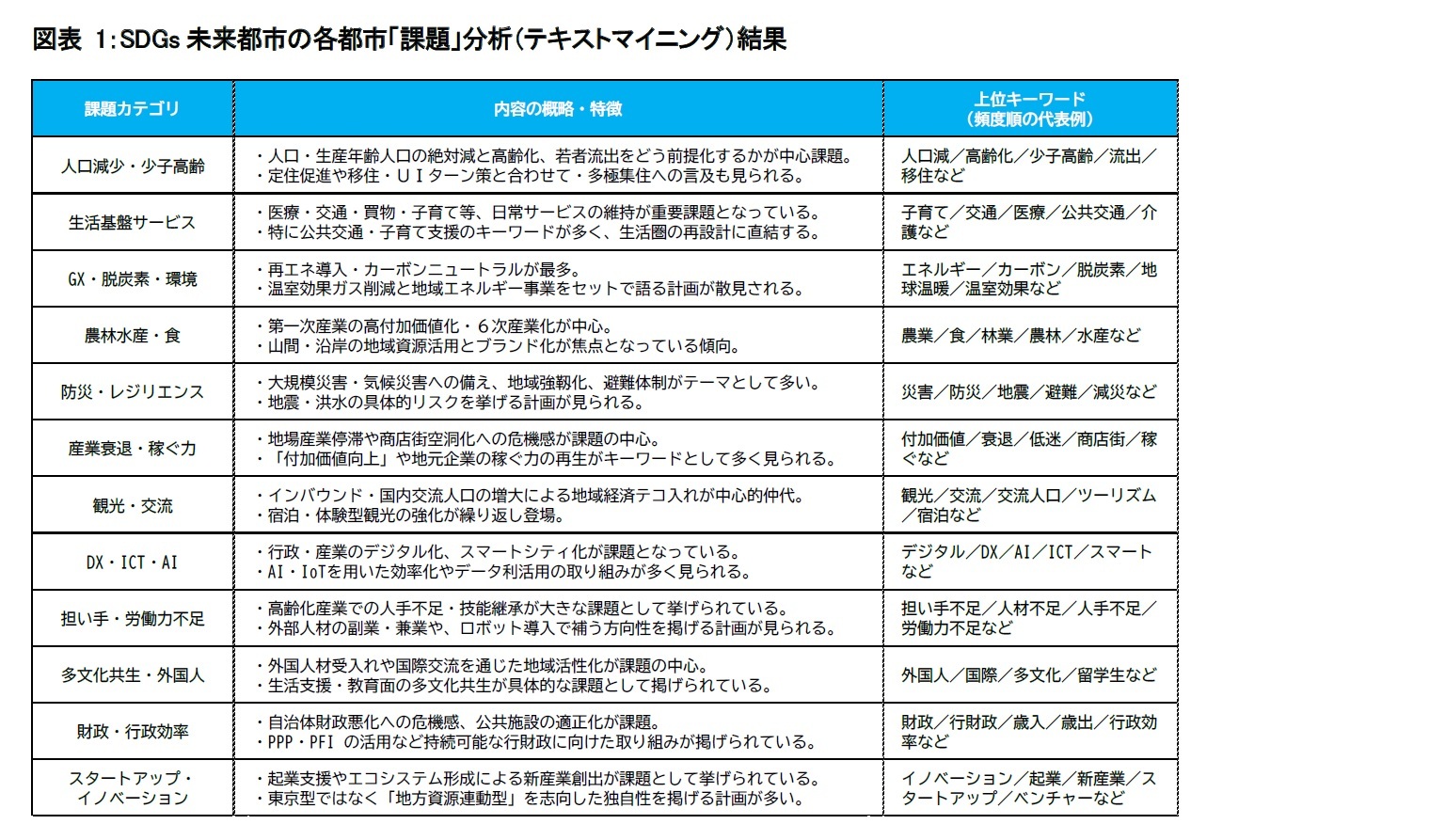

SDGs未来都市として採択された206件の計画を分析すると、地方自治体が直面する課題は大きく「人口と暮らしの持続可能性」と「地域経済の再生」という二つの軸に集約され、それぞれに対する多様な処方箋が浮かび上がる。ここからは、各自治体の課題(テキスト)や取り組みの内容(テキスト)を解析1した結果から、SDGs未来都市計画のそれぞれの傾向を分析していく。

1 内閣府「SDGs未来都市計画」の選定自治体(2018~2024 年度、206 件)計画をニッセイ基礎研究所で、KH Coderを用いてテキスト解析(形態素解析)を行い、課題カテゴリーを分析者が付与して、それぞれの提案を最多一致カテゴリーに割り付けた。地方区分は旧総務省地域メッシュ(8地方区分):を適用。市区町村種別は、自治体名末尾の表記で4類型:政令・中核市(「市」で人口20万超)、中小市(その他の「市」)、区(東京23 区)、町村で分類している。1件の計画が複数カテゴリーに該当すると、それぞれのカテゴリーで 1件ずつカウントしており、キーワード例は課題として最も頻出した語形を列挙。語尾揺れを正規化し、名詞・複合語を中心に抽出している

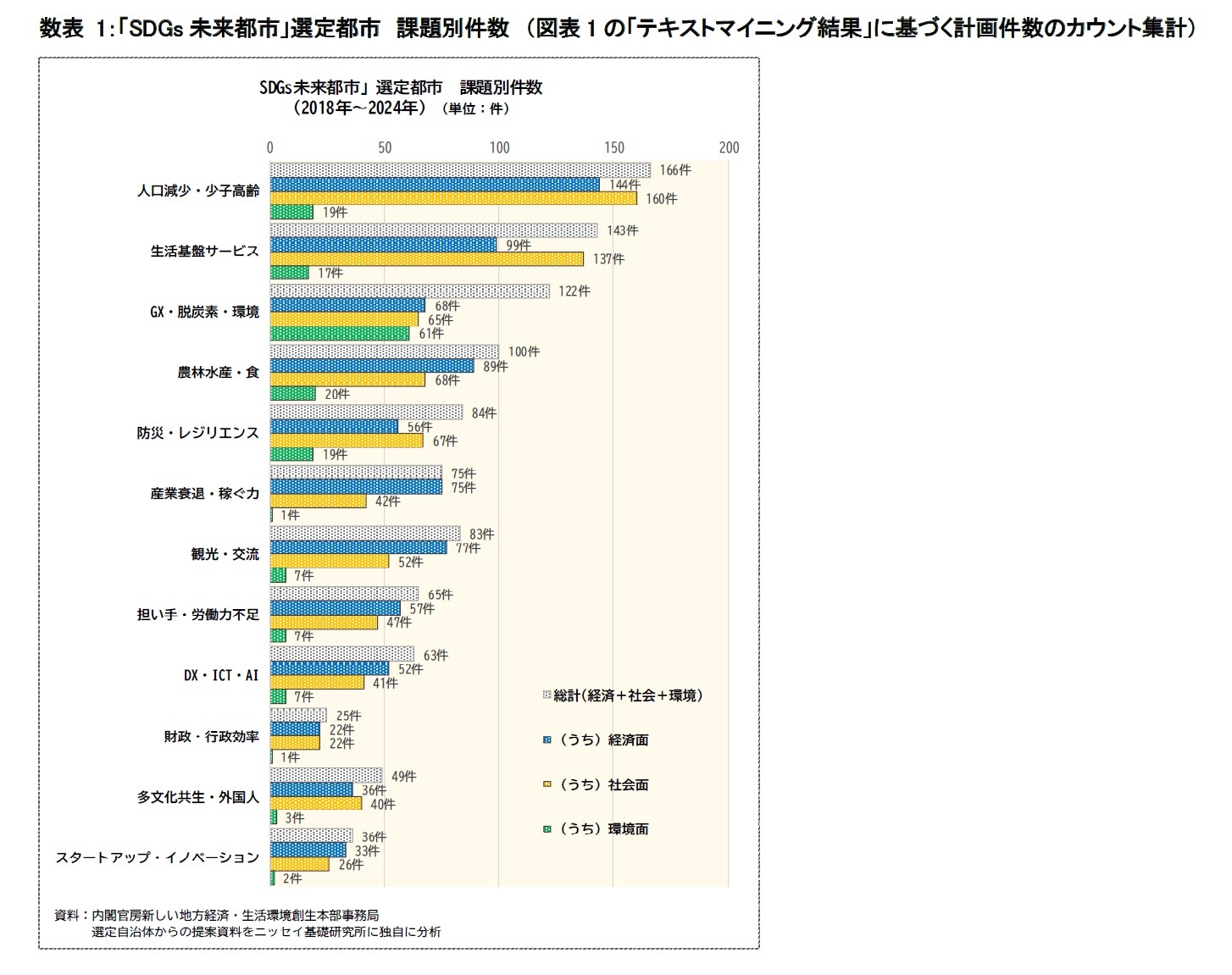

次いで多いのが、生活基盤サービス(同143件)となった。医療・交通・子育てなど、地域の暮らしを支えるインフラの持続性が多くの自治体で深刻な課題となっており、「公共交通再編」や「子育て支援」といったキーワードが頻出している。

また、GX・脱炭素・環境も同122件に上っている。カーボンニュートラルや再生可能エネルギーの導入を、単なる環境政策にとどまらず「地域経済の再構築」の一環と位置付ける動きが広がっている。これに対し、産業衰退や「稼ぐ力」を課題とする計画は同75件であり、商店街の空洞化や産業衰退に直面する自治体が、付加価値向上や経済循環の再設計を目指している。

さらに農林水産業や食(同100件)、観光・交流(同83件)の分野を課題とする計画も多い。

観光では、体験型コンテンツや関係人口戦略、一次産業の6次化やブランド化を課題として、それらを組み合わせた取り組みが目立つ。

さらに、スタートアップ・イノベーションを課題に掲げる計画も同36件あり、東京一極集中型ではない、地域発の起業支援や新興ビジネスの芽が生まれつつある様子が伺える結果となった。

SDGs未来都市の計画分析においては、経済・社会・環境というトリプルボトムラインの三分野ごとに、地域が直面する課題とその解決アプローチを多角的に捉える必要がある。三分野に共通しているのは、「減りゆく社会」を前提とし、地域の暮らしと経済の再設計が根本課題となっている点である。 とりわけ「人口減少・少子高齢化」や「生活基盤サービス」が上位課題であることは変わらないが、各分野の傾向や先進的な個別事例にも注目したい。

経済分野では、農林水産・食(89件)、観光・交流(77件)、産業衰退・稼ぐ力(75件)といったテーマを含む計画が多くなっている。地域内での雇用創出や経済循環の回復が最大の論点であり、地方創生2.0が掲げる「高付加価値型の自立経済」に向けて、スタートアップ支援や農林水産資源の活用といった新たなビジネスモデルの端緒が各地で生まれている。これらは、単なる補助金事業にとどまらず、地域発のイノベーションや新市場の創出を目指す動きとして期待される。

社会分野では、「暮らしの安心」が中核テーマとなり、教育・医療・移動手段の格差是正が多くの計画で課題として捉えられている。生活基盤サービス(137件)の維持は、豊かな生活圏づくりという地方創生2.0の柱とも重なる。たとえば、過疎地での医療アクセス課題に対しては遠隔診療やドローン配送の導入、高齢化地域では見守りセンサーやAIスピーカーを活用した在宅支援システムの構築といった先進的な取り組みが計画を通して進められている。

また、公共交通の維持が困難な地域では、自動運転車やMaaS(Mobility as a Service)を活用した移動最適化が検討されており、移動困難層への新たな支援策が模索されている。これらのアプローチは、自治体・企業・大学・地域住民が連携し、サービス設計から実装までを一体的に進める「社会実装」を志向している点が特徴である。

環境分野では、GX・脱炭素・環境(61件)に加え、農林水産・食(20件)、防災・レジリエンス(19件)が主な課題となっている。地産地消型エネルギーや防災インフラの再設計など、環境課題への対応が経済・社会と連動して重視されている様子が伺える。カーボンニュートラルや再生可能エネルギーの導入を、単なる環境対策にとどめず、地域経済の再構築やレジリエンス強化と結びつける動きが広がっている点が、地方創生SDGs政策らしい特徴の1つであるとも言える。

(2025年07月24日「基礎研レター」)

03-3512-1813

- 【経歴】

1997年~ 商社・電機・コンサルティング会社において電力・エネルギー事業、地方自治体の中心市街地活性化・商業まちづくり・観光振興事業に従事

2008年 株式会社日本リサーチセンター

2019年 株式会社プラグ

2024年7月~現在 ニッセイ基礎研究所

2022年~現在 多摩美術大学 非常勤講師(消費者行動論)

2021年~2024年 日経クロストレンド/日経デザイン アドバイザリーボード

2007年~2008年(一社)中小企業診断協会 東京支部三多摩支会理事

2007年~2008年 経済産業省 中心市街地活性化委員会 専門委員

【加入団体等】

・日本行動計量学会 会員

・日本マーケティング学会 会員

・生活経済学会 准会員

【学術研究実績】

「新しい社会サービスシステムの社会受容性評価手法の提案」(2024年 日本行動計量学会*)

「何がAIの社会受容性を決めるのか」(2023年 人工知能学会*)

「日本・米・欧州・中国のデータ市場ビジネスの動向」(2018年 電子情報通信学会*)

「企業間でのマーケティングデータによる共創的価値創出に向けた課題分析」(2018年 人工知能学会*)

「Webコミュニケーションによる消費者⾏動の理解」(2017年 日本マーケティング・サイエンス学会*)

「企業の社会貢献に対する消費者の認知構造に関する研究 」(2006年 日本消費者行動研究学会*)

*共同研究者・共同研究機関との共著

小口 裕のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | 御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) | 小口 裕 | 基礎研レター |

| 2025/10/17 | 「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/09/17 | ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから | 小口 裕 | 基礎研レポート |

| 2025/08/27 | Z世代にとってサステナビリティは本当に「意識高い系」なのか-若年層の「利他性」をめぐるジレンマと、その突破口の分析 | 小口 裕 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(2)-SDGs未来都市計画から読み解く「地域課題」と「挑戦」の軌跡】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「縮みながらも豊かに暮らす」社会への転換(2)-SDGs未来都市計画から読み解く「地域課題」と「挑戦」の軌跡のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!