- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 不動産 >

- 土地・住宅 >

- 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~

「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~

社会研究部 都市政策調査室長・ジェロントロジー推進室兼任 塩澤 誠一郎

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

はじめに

計画修繕とは、修繕を計画的、予防的に行うことである。ガイドブックでは、計画修繕の意義や必要性、実施することのメリットを解説し、計画修繕の方法を提示して、そのために必要な資金を確保する方法を紹介している。

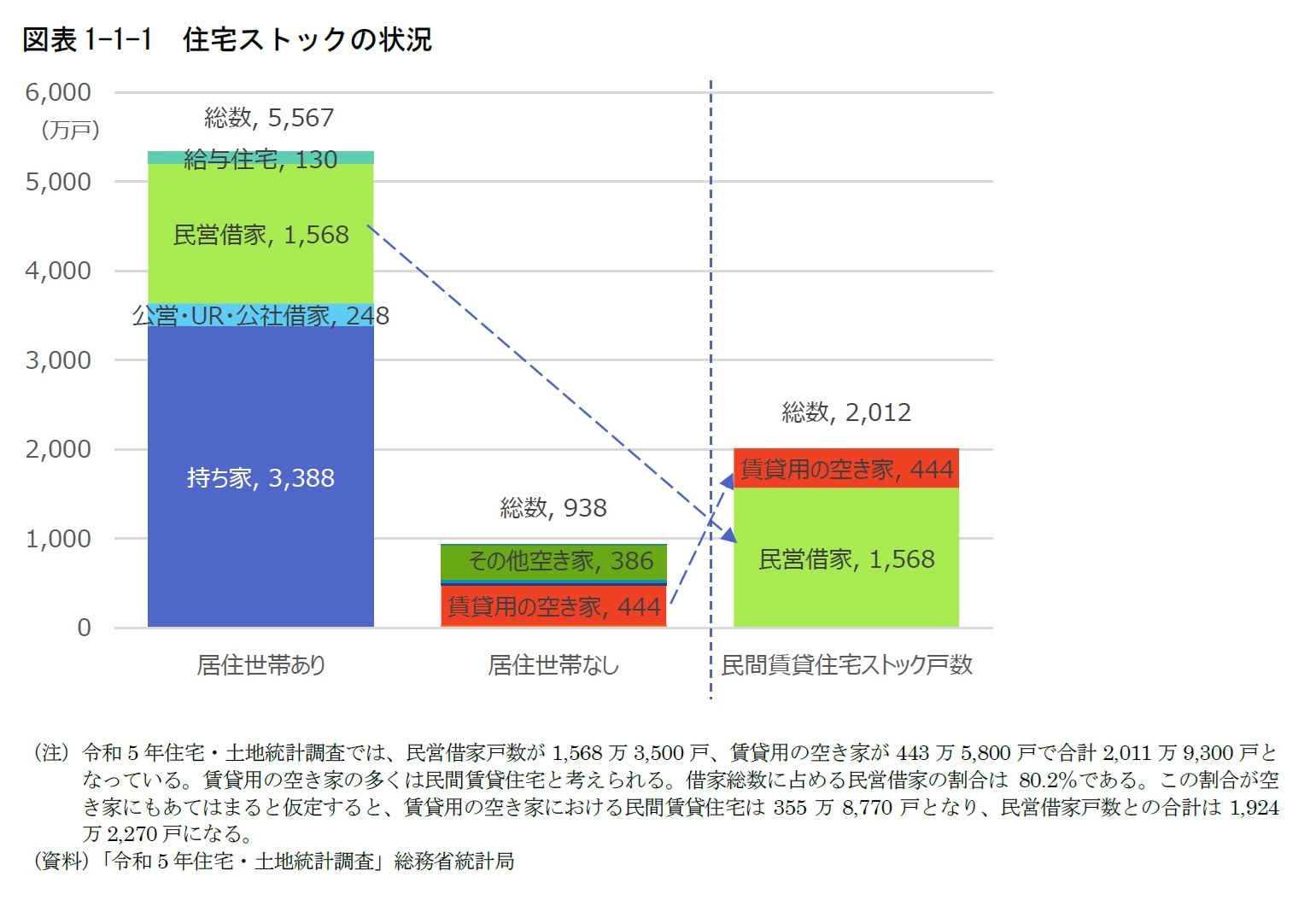

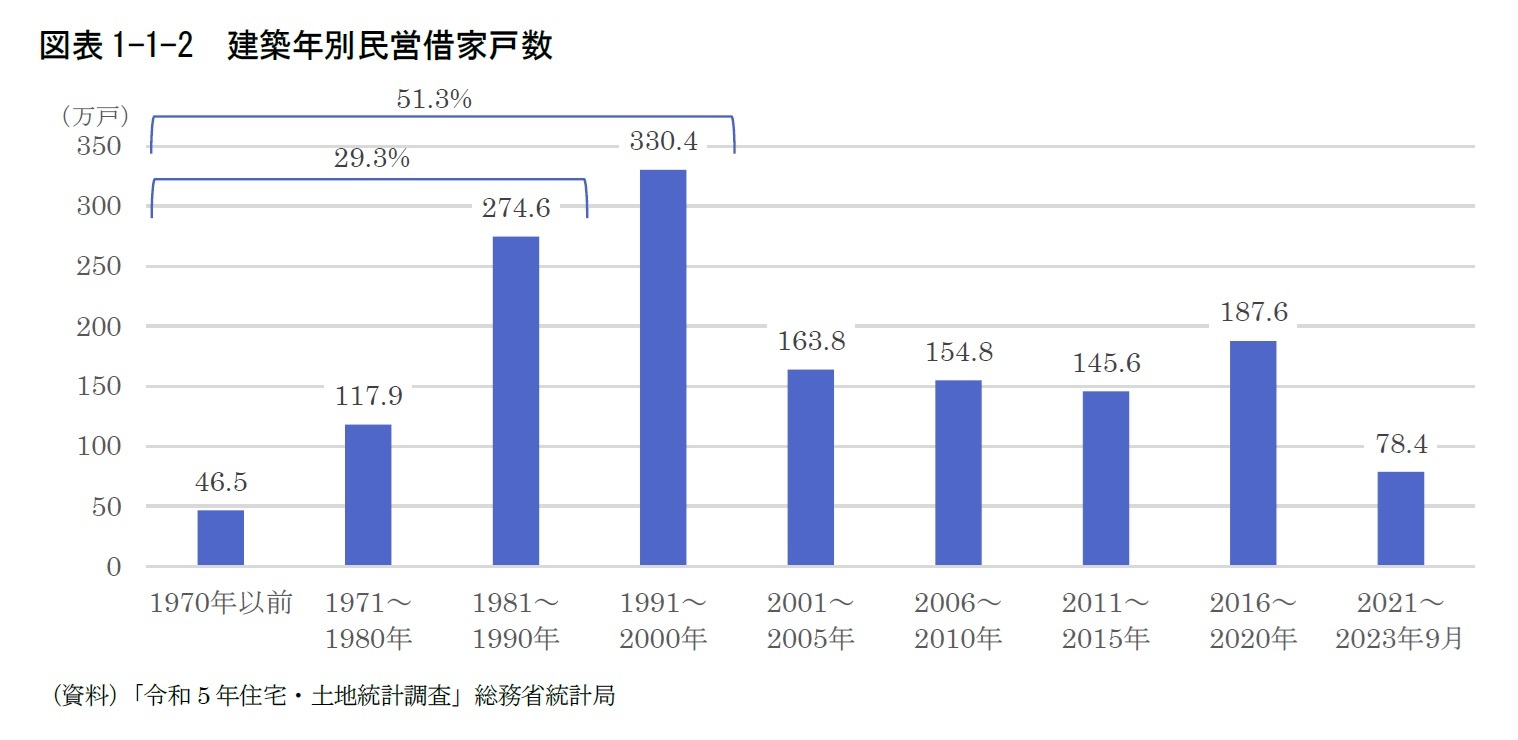

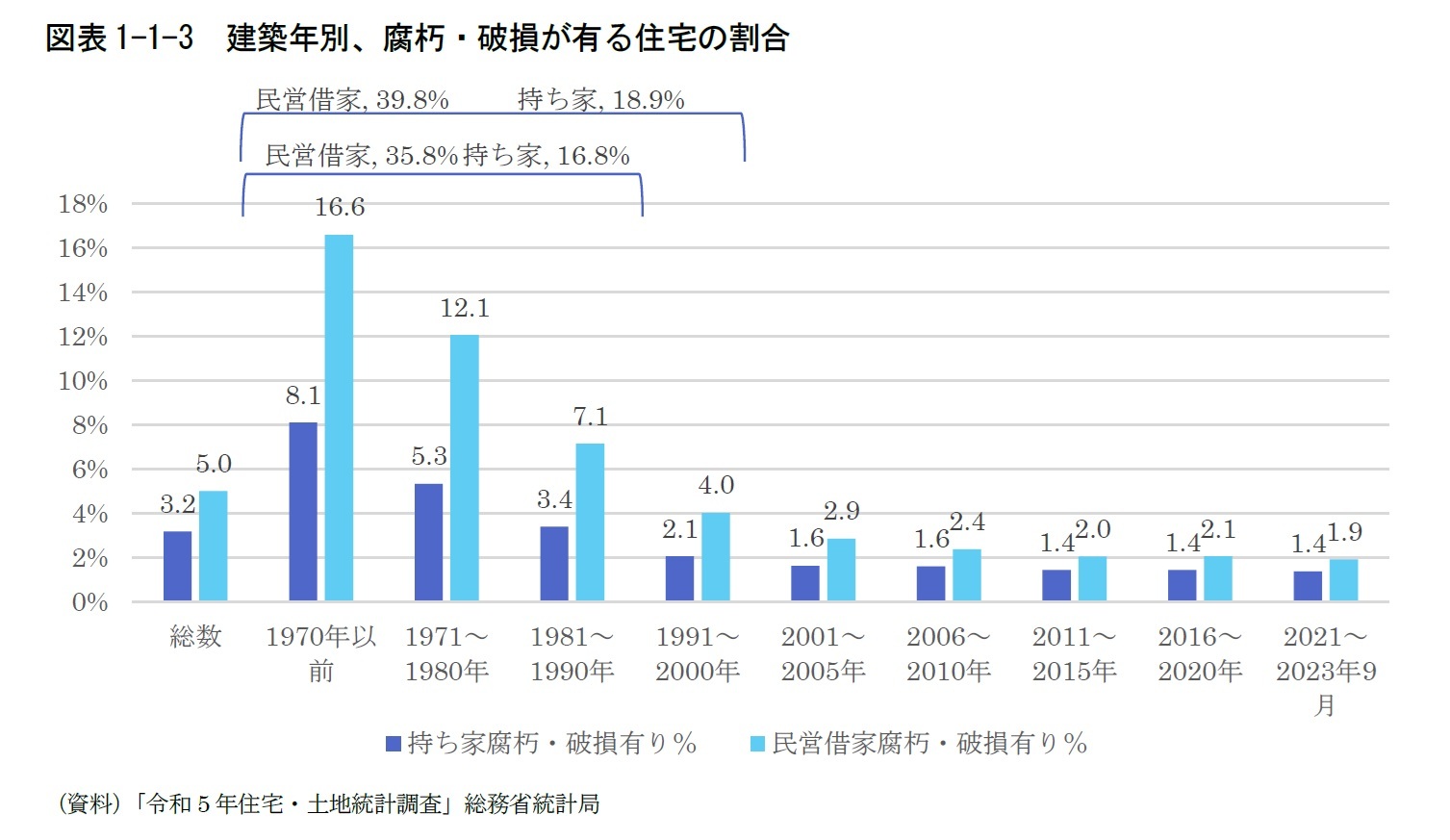

国土交通省が補助事業によりガイドブックを制作したのは、民間賃貸住宅における計画修繕の普及を政策的に促進するためである。なぜなら、賃貸住宅に限らず、すべての住宅について、建物生涯のCO2排出量を削減して地球温暖化対策に資すること、良質な住宅ストックを社会的資産として次世代に継承することといったことが政策課題となっており、そのため、質が高く長期に使用できる住宅ストックを形成していくことが住宅政策上重要になるからである1。

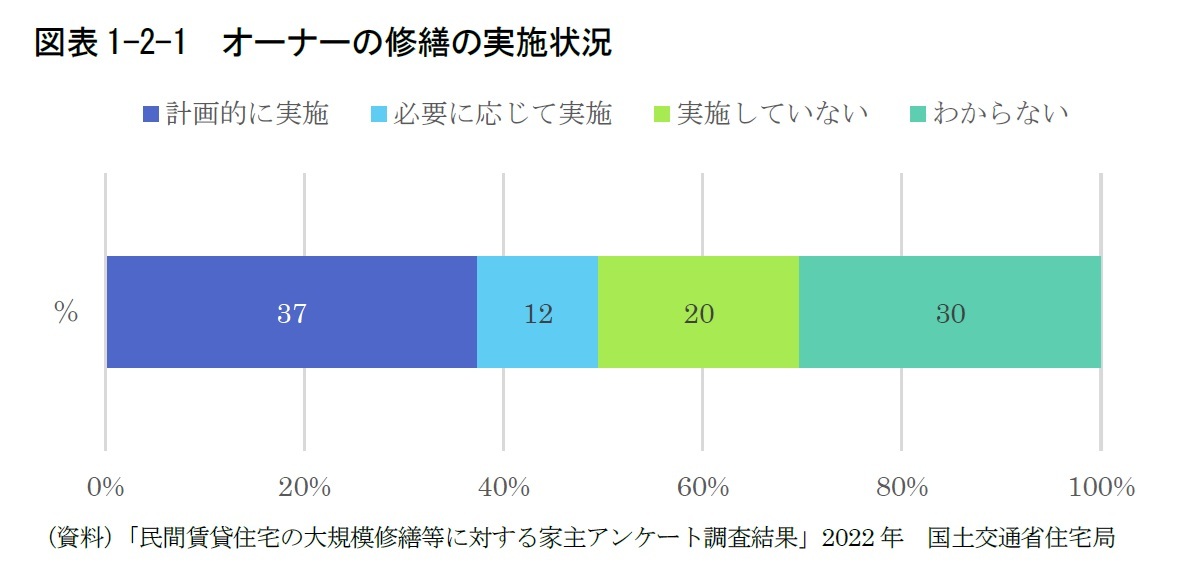

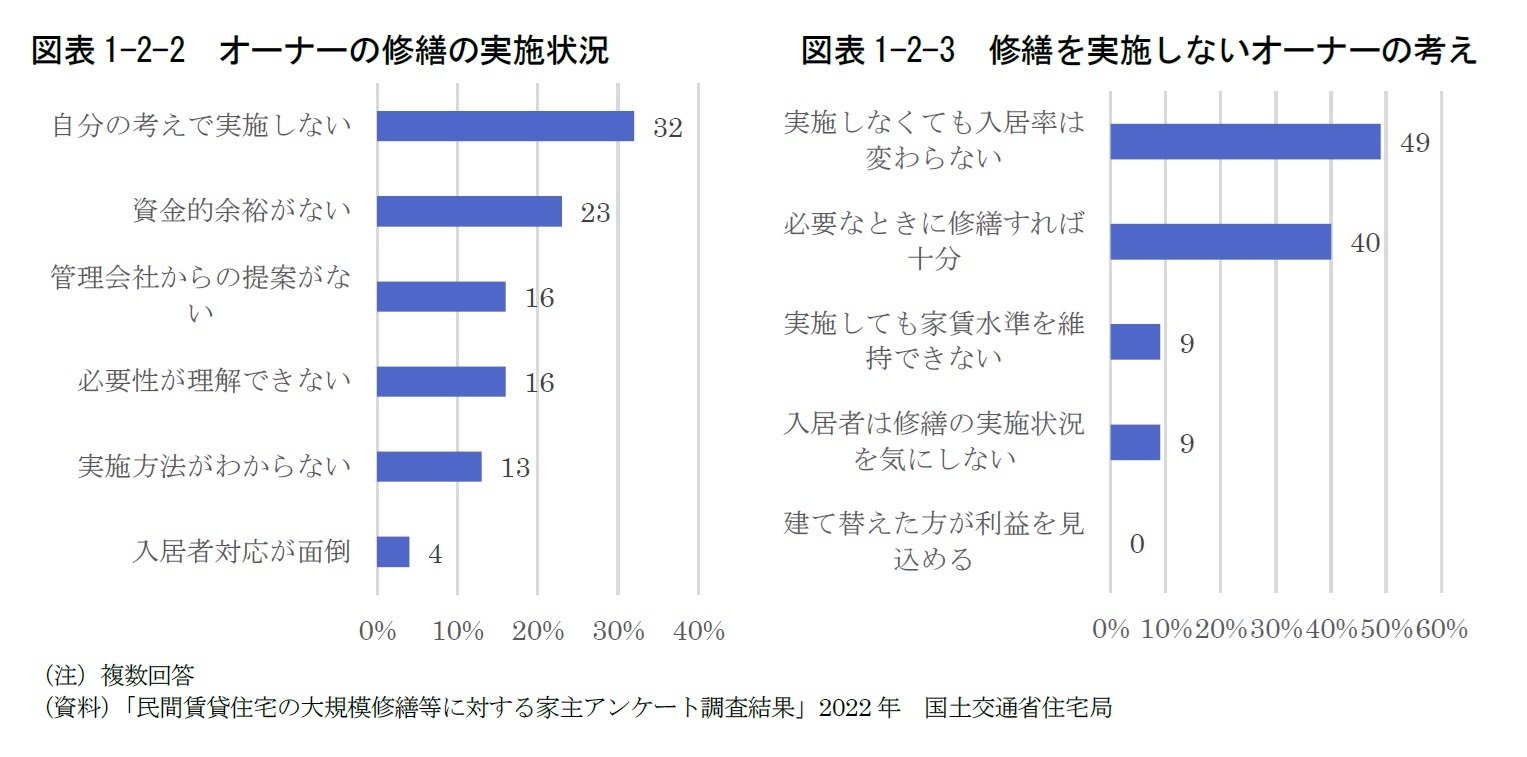

それには、住宅を長期の使用に耐える機能、性能を有するものにすると共に、経年劣化の進行を食い止めるためのメンテナンスを計画的に実施することが必要である。計画的な実施というところで民間賃貸住宅は、分譲マンションなどと比べると対応が遅れている。したがって、民間賃貸住宅のオーナーや管理業者に計画修繕の実施を促すために、このようなガイドブックを制作した。

このガイドブックは、タイトルのとおり民間賃貸住宅管理業者が活用することを想定したものである。オーナーの経営パートナーである管理業者の多くが、ガイドブックを参考にそのノウハウを得て計画修繕の実施を提案できるようになることを期待している。

管理業者向けではあるが、オーナーが読んでもさほど難しくない内容にしたつもりである。その意味で、民間賃貸住宅の経営や管理に携わるすべての者に、ぜひ一読をお勧めしたい。

ガイドブックは2024年7月に公表されており、国土交通省のウェブサイトから誰でもダウンロードできる。したがって内容の詳細は実物をご覧いただくとして、本稿では、ガイドブックを制作した背景や、制作の過程で行った調査から明らかになったことを示しながら、ガイドブックを制作した意義を中心に紹介することとする。

1 住生活基本法に基づき策定されている、「住生活基本計画(全国計画)(令和3年3月19日)」は、国の住宅政策の指針を示したものであるが、ここには、基本的な施策として、「民間賃貸住宅の計画的な維持修繕や、賃貸住宅管理業者登録制度に基づく管理業者の適切な管理業務等を通じて、良質で長期に使用できる民間賃貸住宅ストックの形成と賃貸住宅市場の整備の推進」が謳われている。

1――ガイドブック制作の背景

(2025年04月09日「基礎研レポート」)

03-3512-1814

- 【職歴】

1994年 (株)住宅・都市問題研究所入社

2004年 ニッセイ基礎研究所

2020年より現職

・技術士(建設部門、都市及び地方計画)

【加入団体等】

・我孫子市都市計画審議会委員

・日本建築学会

・日本都市計画学会

塩澤 誠一郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/08 | 住宅を社会的資産に-ストック型社会における住宅のあり方 | 塩澤 誠一郎 | 基礎研マンスリー |

| 2025/06/25 | 住宅を社会的資産に~ストック型社会における住宅のあり方~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

| 2025/04/09 | 「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~ | 塩澤 誠一郎 | 基礎研レポート |

| 2024/08/13 | 空き家の管理、どうする?~空き家の管理を委託する際、意識すべき3つのこと~ | 塩澤 誠一郎 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

秋の夜長に市民と経済の主食を考える-農業と電力はこれからも日本の食欲を満たせるのか -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 -

2025年10月27日

なぜ味噌汁は動くのか -

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「計画修繕」は、安定的な入居確保に必須の経営手法~民間賃貸住宅における計画修繕の普及に向けて~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!