- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 2025年中国全人代のポイント-米中摩擦のなか、内需拡大で「+5%前後」成長とデフレ回避を目指す

2025年中国全人代のポイント-米中摩擦のなか、内需拡大で「+5%前後」成長とデフレ回避を目指す

経済研究部 主任研究員 三浦 祐介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

3――リスク対策 : 不動産・地方政府財政・中小金融機関が主眼。米中摩擦へのまとまった言及はなし

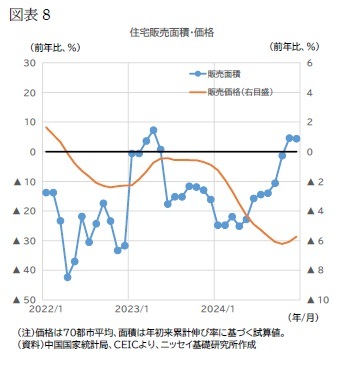

まず、不動産市場はその筆頭に位置づけられた。2024年9月以来の「悪化に歯止めをかけ、回復を促す」とする基本方針のもと、「デベロッパーの債務デフォルトリスクを効果的に防ぐ」とも言及し、不動産発の金融リスク回避の考えを強調した。もっとも、足元では住宅販売面積が前年増に転じるなど好転の兆しがみられるなか(図表8)、追加対策の発表はなかった。具体的な対策のメニューとして挙げられたものは、再開発の促進や地方政府による在庫住宅・遊休地の買い取り、「ホワイトリスト」に基づく不動産開発資金の融資支援など、従来から実施してきた対策であり、その規模の拡大や運用の柔軟化を通じて効果を高める構えのようだ。

まず、不動産市場はその筆頭に位置づけられた。2024年9月以来の「悪化に歯止めをかけ、回復を促す」とする基本方針のもと、「デベロッパーの債務デフォルトリスクを効果的に防ぐ」とも言及し、不動産発の金融リスク回避の考えを強調した。もっとも、足元では住宅販売面積が前年増に転じるなど好転の兆しがみられるなか(図表8)、追加対策の発表はなかった。具体的な対策のメニューとして挙げられたものは、再開発の促進や地方政府による在庫住宅・遊休地の買い取り、「ホワイトリスト」に基づく不動産開発資金の融資支援など、従来から実施してきた対策であり、その規模の拡大や運用の柔軟化を通じて効果を高める構えのようだ。地方政府債務対策に関しては、債務リスク解消一辺倒の姿勢から、経済成長にも配慮する姿勢へと変化した。近年、債務リスクの高い地方に対しては一律で新規の投資を禁じる等、リスク解消に偏った対策がとられていたが、24年10月に発表された10兆元規模の対策により、現在小康状態となっている。これを踏まえ、今年の「報告」では、「債務リスクの高い地方政府リスト」を、対策の実施状況等に応じて柔軟に見直し、問題のない地方については投資を認める考えも示された。これは、経済安定化の基本方針に沿った見直しと評価できるが、これが再び隠れ債務の増大を招くことがないかが懸念される2。

金融に関しては、地方の中小金融機関のリスク解消や、預金保険基金等のセーフティネットの財源拡充について言及された。地方中小金融機関に関しては、「報告」において、(地方政府による)資本注入や合併・再編に加え、市場からの退出にも言及があった。これまでも、これらの手段で再編が進められてきたが、今年は、清算・解散など踏み込んだ対応も含めて再編の動きが加速することが見込まれる。また、「報告」では言及がなかったものの、近年3兆元規模で続けられている不良債権処理も継続される見込みだ。

なお、米中摩擦に関しては、「報告」で「外部環境の一層の複雑化、悪化が、我が国の貿易や科学技術等の分野により大きなショックをもたらす恐れがある」と言及され、経済やハイテクへの影響に対する懸念が表明されたが、具体的な対応の方針は示されなかった。商務部長は会期中に実施された会見で、「米国側が誤った道を歩み続けるのであれば、中国も最後まで付き合う」と述べ、強硬姿勢を示したものの、今後の交渉の不確実性や報復措置による自国への悪影響を考慮すると、内需拡大など国内経済の立て直しを最優先で進めるほかないのが実情だろう3。

2 「報告」でも、「隠れ債務の増加を断固として防ぐ」旨が強調されている。

3 「報告」を起草した政府系シンクタンクのチーム責任者による記者会見でも、「外部環境の変化が外需に新たなショックをもたらす可能性がある状況下、我々は内需に発展の力点を置く必要がある」と述べている。

4――経済の活性化 : ハイテク産業の育成や民営経済・外資支援を継続

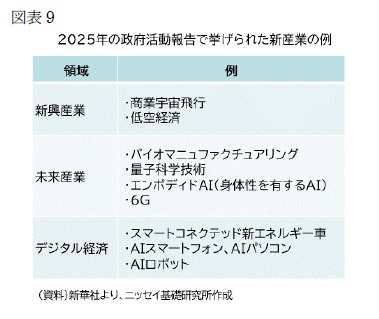

ハイテク産業については、不動産やインフラ建設等に依存した従来の経済構造からの脱却を図るべく、引き続き強化する方針だ。具体的に「報告」で挙げられた分野は、例えば図表9の通りだ。このうち、AI(人工知能)関連の分野では、先般のDeepSeekショックで明らかになったように、中国が米国に急速にキャッチアップしつつある。2024年から展開されているAI社会実装の取り組みの勢いに弾みがつき、EVやスマートフォンへのAIの搭載や、人型ロボット(ヒューマノイド)の活用に向けた動きが加速する可能性がある。新産業の発展を促すにあたっては、「産業の統一的な調整や生産能力のモニタリング、早期警戒体制を強化する」とされた。EV等で問題となった新興産業における過剰生産能力への配慮がうかがわれるが、うまく管理できるかが注目される。

ハイテク産業については、不動産やインフラ建設等に依存した従来の経済構造からの脱却を図るべく、引き続き強化する方針だ。具体的に「報告」で挙げられた分野は、例えば図表9の通りだ。このうち、AI(人工知能)関連の分野では、先般のDeepSeekショックで明らかになったように、中国が米国に急速にキャッチアップしつつある。2024年から展開されているAI社会実装の取り組みの勢いに弾みがつき、EVやスマートフォンへのAIの搭載や、人型ロボット(ヒューマノイド)の活用に向けた動きが加速する可能性がある。新産業の発展を促すにあたっては、「産業の統一的な調整や生産能力のモニタリング、早期警戒体制を強化する」とされた。EV等で問題となった新興産業における過剰生産能力への配慮がうかがわれるが、うまく管理できるかが注目される。民営経済や外資への支援については、経済減速に対する対策のひとつとして、24年9月以降、段階的に強まっている。今回の「報告」では「民営経済発展の促進に関する政策措置を着実に実行する」、「外国資本企業が生産要素へのアクセス、許認可申請、標準制定、政府調達などの分野で国民待遇を確実に享受できるよう保障する」などと言及された。最近では、25年2月に習近平氏による「民営企業座談会」への出席や「2025年外資安定アクションプラン」の発表等の動きがあり、今後も民営経済の活動を取り巻く環境改善の根拠法となる「民営経済促進法」の制定など、支援強化の動きが続くとみられる。国内経済の不振や米中摩擦といった逆風のなか、実効性ある対策が打ち出されるのか、また、指導部の姿勢が変化した機会を捉えて民営経済などの活動が活発化するかが注目される。

5――おわりに : 2025年は試練の1年に

もっとも、米中摩擦や不動産不況等への対処に加えて、需要喚起策による経済の下支えや、産業高度化や社会保障システム拡充等の中長期的な経済基盤の強化など、取り組むべき課題の難度はいずれも高い。米中摩擦により、輸出減少に加え、設備投資の下押しなど間接的な影響の広がりも想定され、+5%前後の成長率目標や+2%前後の物価目標達成のハードルは依然として高い。第14次五カ年計画の最終年となる(25年)、第21回党大会(27年)、三中全会で掲げた改革の完了期限(29年)と、今後重要な政治日程を控えるなか、25年の難局を無事に乗り切ることができるか、習政権にとって試練の1年となるだろう。

(2025年03月12日「基礎研レター」)

03-3512-1787

- 【職歴】

・2006年:みずほ総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)入社

・2009年:同 アジア調査部中国室

(2010~2011年:北京語言大学留学、2016~2018年:みずほ銀行(中国)有限公司出向)

・2020年:同 人事部

・2023年:ニッセイ基礎研究所入社

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

三浦 祐介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/16 | 再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ | 三浦 祐介 | 研究員の眼 |

| 2025/10/15 | 中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/14 | 中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2025年中国全人代のポイント-米中摩擦のなか、内需拡大で「+5%前後」成長とデフレ回避を目指す】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2025年中国全人代のポイント-米中摩擦のなか、内需拡大で「+5%前後」成長とデフレ回避を目指すのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!