- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国視点で考える「DeepSeek」ショック-経済と対外関係にもたらす機会と脅威

中国視点で考える「DeepSeek」ショック-経済と対外関係にもたらす機会と脅威

経済研究部 主任研究員 三浦 祐介

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――世界に衝撃をもたらした中国発生成AI「DeepSeek-R1」

今回発表されたDeepSeekの成果に対する客観的、技術的な評価や、DeepSeekに代表される中国企業の台頭が米国を中心に成長著しいAI関連産業に及ぼすインパクトなど、議論は今後もしばらく続きそうだが、その震源地である当の中国にとって、DeepSeekショックはどのような意味を持つだろうか。

1 性能については、DeepSeekが発表した論文で、6つのベンチマークのうち5つで、R1がOpen AIのo1-1217を超えるか、それに匹敵する性能をあげたことが示されている(DeepSeek-AI(2025))。価格についてはDeepSeekのウェブサイト上に掲載されたAPIドキュメントによれば、例えば出力の場合、Open AIのo1が60ドル/1Mトークンであるのに対して、R1は2.19ドル/1Mトークンとされている(http://api-docs.deepseek.com/news/news/250120)。

2――米中対立下でも着実に発展してきた中国の生成AI

もともと、中国は科学技術に関する研究開発において目覚ましい勢いでキャッチアップしてきており、今後の発展の可能性については良くも悪くも関心が高まりつつあった状況だ。Australian Strategic Policy Institute(オーストラリア戦略政策研究所、ASPI)によれば、AI分野で中国が発表した重要な論文の数は複数の技術で米国を抜き1位となっており(図表1)、中国による技術独占リスクが着実に高まりつつあるほか、人材の面でも中国出身のAI人材が米国と並び中核となっている。

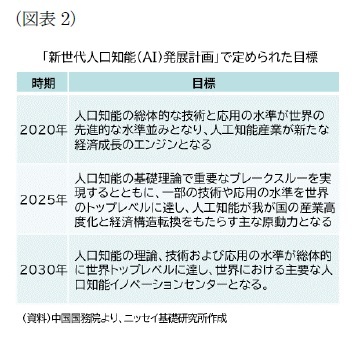

政策的には、中国政府が2017年に「新世代人工知能(AI)発展計画」を発表し、AI開発の強化に本腰を入れ始めた4。同計画では、2020年、2025年、2030年と3段階に分けて目標を設定している(図表2)。総務省が2024年に主要国で実施した生成AIの利用状況に関するアンケート調査の結果によれば、「生成AIを使っている(過去使ったことがある)」と回答した人の割合は、中国が56.3%と対象国の中で最も高い5。ごく少数を対象にした調査結果ではあるものの、こうしたAI利用の普及状況やDeepSeekの登場に象徴される性能の向上6を踏まえると、この目標は、既に現実のものになりつつあるといえる。

政策的には、中国政府が2017年に「新世代人工知能(AI)発展計画」を発表し、AI開発の強化に本腰を入れ始めた4。同計画では、2020年、2025年、2030年と3段階に分けて目標を設定している(図表2)。総務省が2024年に主要国で実施した生成AIの利用状況に関するアンケート調査の結果によれば、「生成AIを使っている(過去使ったことがある)」と回答した人の割合は、中国が56.3%と対象国の中で最も高い5。ごく少数を対象にした調査結果ではあるものの、こうしたAI利用の普及状況やDeepSeekの登場に象徴される性能の向上6を踏まえると、この目標は、既に現実のものになりつつあるといえる。

2 DeepSeekが発表した開発コスト(600万ドル以下)は、トレーニングにかかるコストのみで、GPUの調達やハードウェアの開発、運用といったコストも加えると数十億ドルと、米国のテック企業とそう変わらないとの見方がある。また、モデルの開発にあたり、既存の生成AIモデルの出力データを用いる「蒸留」と呼ばれる手法において、Open AIが利用規約で禁じた自社データを利用したとされている(「『コスト600万ドル』は誤解。中国DeepSeekの真実:GPUを5万枚以上保有、年俸2億円も」(『36Kr Japan』2025年2月7日、https://36kr.jp/328412/)、「DeepSeekがデータ不正利用か Open AIとMicrosoft調査」(『日本経済新聞』2025年1月29日、https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN293P40Z20C25A1000000/))。

3 今回のDeepSeekの成果の核心は、「蒸留」の手法以外の工夫にあると指摘されている(「DeepSeekで注目された『蒸留』って何だ? 識者が解説」.『ITmedia AI+』、2025年2月7日. https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2502/07/news151_3.html.)。例えば、性能の劣るNvidia社のGPU(H800)を効率的に利用するために通常の生成AI開発ではあまり用いられない専門性の高いコードを活用したり、モデルの強化に用いる「強化学習」と呼ばれる手法において斬新なアプローチを採用したりした点が評価されている(渡部・池田(2025))。

4 政策の展開は、真家(2023)参照。

5 以下、米国が46.3%、英国が39.8%、ドイツが34.6%、日本が9.1%となっている(総務省(2024))。

6 DeepSeekショックはサプライズとなったものの、BATと総称される中国の大手テック企業(Baidu、Alibaba、Tencent)なども生成AI開発は強化しており、2024年にはAlibabaが、自社の開発した研究用モデルがOpen AIなど米国の生成AIに匹敵するパフォーマンスを示したとのレポートを発表している(Qwen Team(2024))。こうした経緯を踏まえると、中国企業による生成AIの台頭は時間の問題であったのかもしれない。

3――中国経済にもたらす機会と脅威

供給面では、産業高度化の加速が挙げられる。中国は、目下不動産不況が長期化していることもあり、産業構造の転換に従来以上に力を入れるようになっている。これまでの主柱として経済に幅広く影響力を有する不動産業をすぐに代替することは難しいかもしれないが、近年脚光を浴びている電気自動車やリチウムイオン電池製造等のGX(グリーントランスフォーメーション)関連の産業と並び、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連産業の中核として、今後の中国経済の一翼を担う存在となりうる。また、AIの社会実装も既に着々と進んでいる7。中国政府は2024年以降、政策の重点に据えたことで今後普及の加速が予想され8、研究開発や生産の効率化など間接的な形で生産性向上の効果も表れてくるだろう。

このほか、半導体を含む生成AI開発のバリューチェーンの内製化が進むことで、中国が進める「自立自強」の進展にも貢献し得る9。一時期の規制強化を受け活躍がやや下火になった民営企業についても、依然として成長意欲を失わず、奮闘している企業が少なくないことが今回のDeepSeekショックで明らかになった。規制から支援への政府の方針転換とあいまって、再び活性化する契機になるかもしれない。これらの効果が積み重なることで、中国の潜在成長率の底上げに寄与することが期待される。

7 例えば、李(2024)参照。

8 2024年3月に開催された全国人民代表大会での政府活動報告で「人工知能+」アクションの展開について提起された後、2024年12月に開催された中央経済工作会議でも同アクションの展開が言及されている。

9 DeepSeekによるテストでは、HuaweiのAI向けGPU(Ascend910)を用いた場合でも、中国向け輸出が禁止されているNvidiaのGPU(H100)の60%の推論性能を発揮することができたとの報道がある("DeepSeek Research Suggests Huawei's Ascend 910C Delivers 60% of Nvidia H100 Inference Performance." Tom's Hardware, February 4, 2025. https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/deepseek-research-suggests-huaweis-ascend-910c-delivers-60-percent-nvidia-h100-inference-performance.)。

需要面では、生成AIの利用拡大によって、データセンターや発送電、通信など関連インフラの投資需要が拡大する可能性がある。効率的な計算資源の利用を実現したR1出現は、インフラ需要の伸び悩みを招くとの見方と、生成AIの普及加速により逆に需要増を招くとの見方がともにあり、まだ確定的ではない。

ただ、中国は目下、長引く不動産不況による需要不足が続くなか、需要創出の一手としてインフラ建設を拡大させる方針だ。その一分野として、産業高度化に関係するインフラには期待を強めており、中国政府は、地方債の利用を新興産業向けのインフラに広げる方針を発表している10。データセンターなど数の面で米国に劣るインフラを中心に一定の整備需要は依然旺盛とみられ11、生成AI関連のインフラが、地方政府による投資の有力候補のひとつとして、2025年以降、投資が過熱する可能性は十分にある。なお、その場合、過去と同じパターンに陥り、その後の過剰化を招く恐れにも留意が必要だ。

10 2024年12月に発表された「地方政府専項債券管理メカニズムの最適化・改善に関する意見」では、地方専項債をプロジェクトの資本金として充当して効果的に活用できる領域と利用を禁じる領域を、それぞれポジティブリスト、ネガティブリストとして限定列挙した。このうち、前者のポジティブリストには、情報技術やデジタル経済などを含む新興産業関連のインフラが含められた。

11 2024年3月末時点におけるデータセンターの数は、米国の5,381棟に対して、中国では449棟と、米国の12分の1となっている(「沸騰AI、米国が寡占する未来」.『解剖 経済安保』、日本経済新聞、2024年3月27日。https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/economic-security-in-data_vol3/.)。

負の影響のうち、国内統治への影響には中国指導部も警戒しており既に規制を設けてきた(詳細は後述)。他方、AIの業務代替による雇用や所得格差へのネガティブな影響は、これからの問題となる可能性がある。これは、中国国内でもよく取り上げられており、警鐘を鳴らす声は少なくない12。

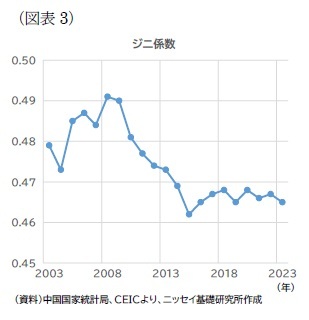

その懸念の通り、AIを活用できるか否かの違いによって所得格差が拡大した場合、中国にとっては社会の不安定化を招く一因となるだろう。所得格差の度合いを示すジニ係数について、中国の推移をみると、2000年代後半から2010年代後半にかけて低下し、格差改善の動きがみられたが、その後は値が下げ止まり、高水準のまま横ばいの状況にある(図表3)。中国は高度経済成長の時代を終え、かつてのようにパイの拡大によって格差拡大がもたらす矛盾を覆い隠すことが難しくなりつつある。そうしたなか、格差が再び拡大することが望ましくないことは言うまでもない。

その懸念の通り、AIを活用できるか否かの違いによって所得格差が拡大した場合、中国にとっては社会の不安定化を招く一因となるだろう。所得格差の度合いを示すジニ係数について、中国の推移をみると、2000年代後半から2010年代後半にかけて低下し、格差改善の動きがみられたが、その後は値が下げ止まり、高水準のまま横ばいの状況にある(図表3)。中国は高度経済成長の時代を終え、かつてのようにパイの拡大によって格差拡大がもたらす矛盾を覆い隠すことが難しくなりつつある。そうしたなか、格差が再び拡大することが望ましくないことは言うまでもない。

12 例えば、周(2021)が中間所得層における構造的失業発生の可能性について述べているほか、蔡(2024)は、汎用AIの出現に伴い、単純労働から高度な知的労働まで、あらゆる職業を代替する可能性があると指摘している。

(2025年02月25日「研究員の眼」)

03-3512-1787

- 【職歴】

・2006年:みずほ総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)入社

・2009年:同 アジア調査部中国室

(2010~2011年:北京語言大学留学、2016~2018年:みずほ銀行(中国)有限公司出向)

・2020年:同 人事部

・2023年:ニッセイ基礎研究所入社

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

三浦 祐介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/16 | 再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ | 三浦 祐介 | 研究員の眼 |

| 2025/10/15 | 中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/14 | 中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号 -

2025年10月22日

貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに -

2025年10月22日

米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 -

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国視点で考える「DeepSeek」ショック-経済と対外関係にもたらす機会と脅威】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国視点で考える「DeepSeek」ショック-経済と対外関係にもたらす機会と脅威のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!