- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- マクロで見る「手取り」の状況

2024年12月24日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

過去との比較

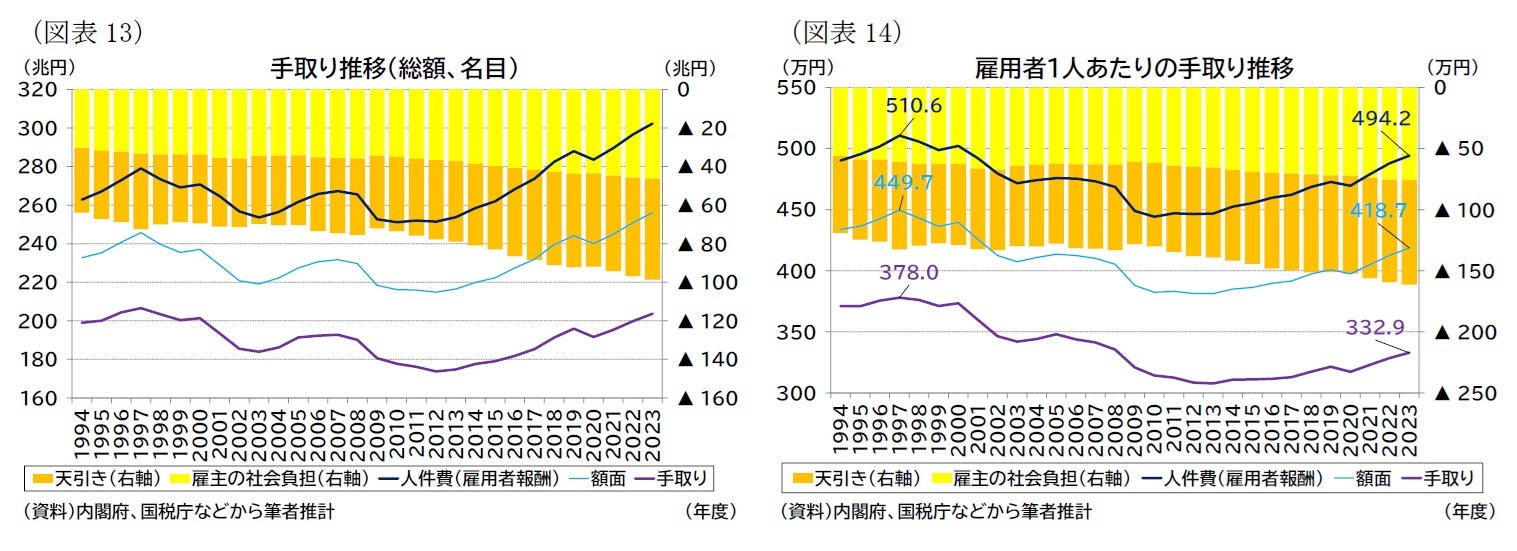

図表13を見ると、総額ベースでの人件費(雇用者報酬、名目値)は1990年代半ばから2000年代にかけて緩やかに減少した後、2010年度以降は上昇基調にあることが分かる。一方、雇主の社会負担や天引きの負担を加味すると、これらの負担も増加しているため、額面や手取りの金額は人件費(雇用者報酬)ほどは回復していない(表紙図表4も参照)23。手取りで見ると、2023年度の総額(名目値)は依然として1994年度以降のピーク(1997年)を下回る状況にある。

雇用者1人あたりで見た手取り金額では、分析期間にわたって雇用者数が増加したことも伸びを抑制する要因となっており、2010年度以降の上昇幅はかなり限定的である(図表14)。具体的な雇用者1人あたりの手取りは、1994年度以降のピーク(1997年度)で378.0万円、ボトム(2013年度)で307.7万円、直近の2023年度では332.9万円となっている(なお、分析対象期間において、女性や高齢者など相対的に収入が低い層の労働参加率が上昇したことが雇用者1人あたりで見た収入を押し下げる要因として働いており、雇用者1人あたりで見ると人件費や額面も1997年度のピークは越えていない)。

20 1人あたりの平均値であり、必ずしも額面年収439万円に対する手取りが368万円ということではない。

21 SNAでは、「家計の社会負担」として家計が社会保険制度等に支払った金額が集計されているが、給与所得者以外の負担も含むため本稿では利用していない。

22 総額および、SNAによる雇用者数の推計値を用いて雇用者1人あたりの数値を試算した(なおSNAの雇用者概念は個人業主(自営業者)と無給の家族従業者を除くすべてを指す)。天引きの試算においては、雇用者のみを対象とし、雇用者報酬には自営業者の収入分は含めず、天引きされる社会保険料なども主に給与所得者を対象としているもののみに限定した(SNAでは、「家計の社会負担」として社会保障制度に対する支払額が集計されているが、給与所得者以外の負担なども含むため、本稿では利用していない)。

23 雇用者報酬に占める天引きの割合は2019年時点で17%弱であり、前節で見たNTAでの分析よりも大きい。これは主に雇用者のみを分析の対象に絞ったことによることなどが影響していると見られる(あわせて天引きされる税負担の試算値を若干変更している)。

雇用者1人あたりで見た手取り金額では、分析期間にわたって雇用者数が増加したことも伸びを抑制する要因となっており、2010年度以降の上昇幅はかなり限定的である(図表14)。具体的な雇用者1人あたりの手取りは、1994年度以降のピーク(1997年度)で378.0万円、ボトム(2013年度)で307.7万円、直近の2023年度では332.9万円となっている(なお、分析対象期間において、女性や高齢者など相対的に収入が低い層の労働参加率が上昇したことが雇用者1人あたりで見た収入を押し下げる要因として働いており、雇用者1人あたりで見ると人件費や額面も1997年度のピークは越えていない)。

20 1人あたりの平均値であり、必ずしも額面年収439万円に対する手取りが368万円ということではない。

21 SNAでは、「家計の社会負担」として家計が社会保険制度等に支払った金額が集計されているが、給与所得者以外の負担も含むため本稿では利用していない。

22 総額および、SNAによる雇用者数の推計値を用いて雇用者1人あたりの数値を試算した(なおSNAの雇用者概念は個人業主(自営業者)と無給の家族従業者を除くすべてを指す)。天引きの試算においては、雇用者のみを対象とし、雇用者報酬には自営業者の収入分は含めず、天引きされる社会保険料なども主に給与所得者を対象としているもののみに限定した(SNAでは、「家計の社会負担」として社会保障制度に対する支払額が集計されているが、給与所得者以外の負担なども含むため、本稿では利用していない)。

23 雇用者報酬に占める天引きの割合は2019年時点で17%弱であり、前節で見たNTAでの分析よりも大きい。これは主に雇用者のみを分析の対象に絞ったことによることなどが影響していると見られる(あわせて天引きされる税負担の試算値を若干変更している)。

他国との比較

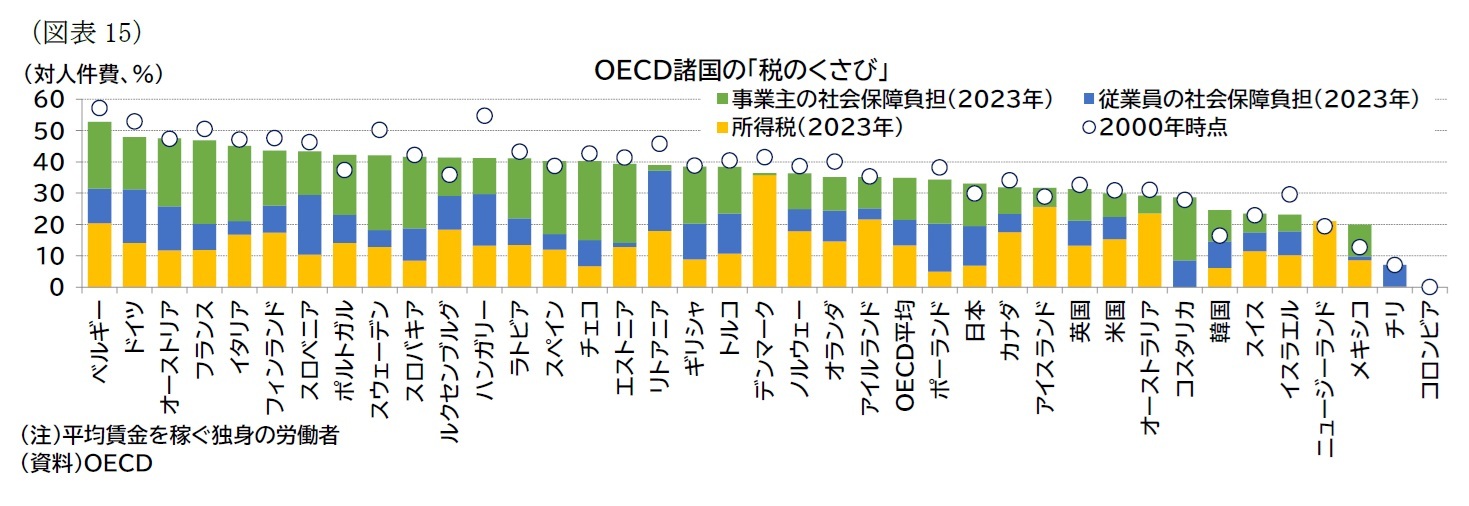

「税のくさび」に代表される現役世代の負担の重さは、社会保障制度の手厚さの裏返しでもある。OECDで集計されている公的な社会支出25と「税のくさび」の関係をプロットすると負担と給付に一定の相関関係がある(図表16)。日本の場合、2000年から2019年にかけて負担も給付も増しているが、図表16における国際的な負担と給付の傾向を見ると、この期間における負担増の度合いは給付増の度合いよりも小さい(給付増の度合いが大きい)と考えられる。

24 OECD(2024) “Taxing Wages 2024”。日本については、OECD, “Taxing Wages – Japan”, Taxing Wages 2023も参照。

25 人々の厚生水準が極端に低下した場合にそれを補うために個人や世帯に対して行う税制支援や給付のこと。OECD, ”Social Expenditure Database (SOCX)”や国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」を参照。

24 OECD(2024) “Taxing Wages 2024”。日本については、OECD, “Taxing Wages – Japan”, Taxing Wages 2023も参照。

25 人々の厚生水準が極端に低下した場合にそれを補うために個人や世帯に対して行う税制支援や給付のこと。OECD, ”Social Expenditure Database (SOCX)”や国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」を参照。

おわりに

以上、手取りの状況を概観してきた。

日本では、現役世代の労働収入の約3割が雇主の社会負担や天引きされ、実際に受け取る手取り金額は労働収入の約7割であること、過去と比較して人件費に対する手取りの割合が低下していること、国際的に見れば日本の人件費にかかる税や社会負担の割合はOECD並みであることなどを確認してきた。

冒頭で取り上げた「給料が上がったけど、税金や社会保険料が高くなって、結局手取りが増えない」という状況は、平均的な雇用者にあてはまり(表紙図表4、前掲図表14)、そしてこれは、高齢化に伴う社会保障関連支出の増加に呼応したものと言えるだろう(例えば、図表16)。

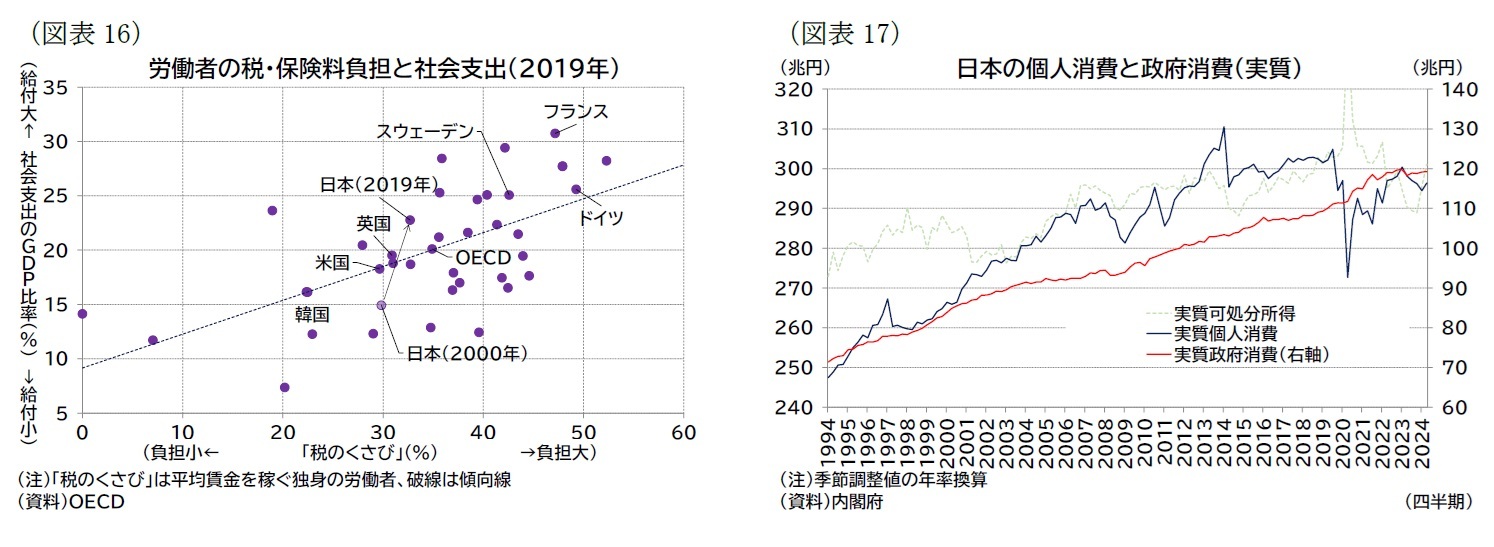

経済的な観点から言えば、社会保障関連の維持・充実のための手取りの減少は現役世代の消費を抑制させてきた可能性がある。一方で、社会保障費が増えることは、高齢世代の消費(特に介護や医療といった現物消費)を直接増加させる要因でもある(図表17)。

現在、「手取りを増やす」政策として国民民主党が打ち出した「年収の壁」対策について、規模(どれだけ手取りを引き上げるか)や財源の議論がなされている。内容次第では、税や社会保障における給付と負担のバランスを変化させる内容になると見られる。仮に、現役世代の手取りを増やす一方、社会保障関連支出が抑制されるならば、現役世代の消費が活性化する反面、高齢世代の消費が抑えられる可能性がある。個人消費や政府消費に及ぼす影響が注目される。

日本では、現役世代の労働収入の約3割が雇主の社会負担や天引きされ、実際に受け取る手取り金額は労働収入の約7割であること、過去と比較して人件費に対する手取りの割合が低下していること、国際的に見れば日本の人件費にかかる税や社会負担の割合はOECD並みであることなどを確認してきた。

冒頭で取り上げた「給料が上がったけど、税金や社会保険料が高くなって、結局手取りが増えない」という状況は、平均的な雇用者にあてはまり(表紙図表4、前掲図表14)、そしてこれは、高齢化に伴う社会保障関連支出の増加に呼応したものと言えるだろう(例えば、図表16)。

経済的な観点から言えば、社会保障関連の維持・充実のための手取りの減少は現役世代の消費を抑制させてきた可能性がある。一方で、社会保障費が増えることは、高齢世代の消費(特に介護や医療といった現物消費)を直接増加させる要因でもある(図表17)。

現在、「手取りを増やす」政策として国民民主党が打ち出した「年収の壁」対策について、規模(どれだけ手取りを引き上げるか)や財源の議論がなされている。内容次第では、税や社会保障における給付と負担のバランスを変化させる内容になると見られる。仮に、現役世代の手取りを増やす一方、社会保障関連支出が抑制されるならば、現役世代の消費が活性化する反面、高齢世代の消費が抑えられる可能性がある。個人消費や政府消費に及ぼす影響が注目される。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年12月24日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1818

経歴

- 【職歴】

2006年 日本生命保険相互会社入社(資金証券部)

2009年 日本経済研究センターへ派遣

2010年 米国カンファレンスボードへ派遣

2011年 ニッセイ基礎研究所(アジア・新興国経済担当)

2014年 同、米国経済担当

2014年 日本生命保険相互会社(証券管理部)

2020年 ニッセイ基礎研究所

2023年より現職

・SBIR(Small Business Innovation Research)制度に係る内閣府スタートアップ

アドバイザー(2024年4月~)

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

高山 武士のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/15 | IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/15 | 英国雇用関連統計(25年9月)-週平均賃金は前年比5.0%まで再び上昇 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/14 | ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | ユーロ圏失業率(2025年8月)-失業率は6.3%で低水準だがやや悪化 | 高山 武士 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【マクロで見る「手取り」の状況】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

マクロで見る「手取り」の状況のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!