- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 環境経営・CSR >

- 日本の森林資源利用の歴史と現代注目される森林の役割~気候変動における森林のCO₂吸収機能について~

コラム

2024年12月17日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

5――温室効果ガス削減に向けた国際的な枠組みとその吸収源として注目される森林

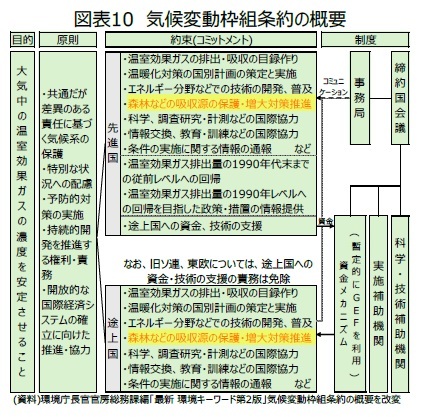

気候変動枠組条約は「共通だが差異ある責任13」の原則に基づき、大気中の温室効果ガス濃度を安定させることを目的とした条約である。条文では先進国と途上国がそれぞれに国情に応じた削減計画や国際協力を行うことがコミットメントとして定められており、先進国の場合、上記に加え、温室効果ガス排出量を1990年代までのレベルに回帰することや、途上国への支援なども含まれている。また、温室効果ガスの削減のために、「森林などの吸収源の保護・増大対策推進」といった内容も含まれており14、森林が重要な存在として認識されていることが確認できる(図表10)。

気候変動枠組条約は「共通だが差異ある責任13」の原則に基づき、大気中の温室効果ガス濃度を安定させることを目的とした条約である。条文では先進国と途上国がそれぞれに国情に応じた削減計画や国際協力を行うことがコミットメントとして定められており、先進国の場合、上記に加え、温室効果ガス排出量を1990年代までのレベルに回帰することや、途上国への支援なども含まれている。また、温室効果ガスの削減のために、「森林などの吸収源の保護・増大対策推進」といった内容も含まれており14、森林が重要な存在として認識されていることが確認できる(図表10)。

11 国連環境開発会議(地球サミット)は国際連合の主催により開催された環境と開発をテーマとする国際会議。

12 気候変動枠組条約(United Nations Framework Convention on Climate Change)は大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させること目的とした条約。

13 地球温暖化への責任は各国共通であるが、先進国と途上国それぞれが差異にある義務を負うこと。

14 環境庁長官官房総務課「最新環境キーワード 環境庁長官官房総務課編」(財団法人 経済調査会1995年4月)

2|京都議定書の削減目標と森林吸収量のルールについて

気候変動枠組条約では「温室効果ガスの削減目標」や「森林などの吸収源の取り扱い」に関する具体的なルールは定められておらず、京都で開催された締約国会議15(COP3)において2008~2012年度(第一約束期間)の削減目標に法的拘束力を持たせた「京都議定書」が採択され、日本は総排出量を基準に6%の削減目標16を設定した(図表11)。また、削減目標となる排出量は排出した温室効果ガス(総排出量)から森林などのCO₂吸収量を控除することが認められることになった。しかし、森林などのCO₂吸収量の計測には自然災害やデータの正確性に起因する不確実性が伴うため、その取り扱いについては議論が重ねられ、2001年のCOP7で合意に至った。森林に関する吸収量(以下、森林吸収量)は京都議定書3条3項17と3条4項18で規定されており、吸収量の中心となる4項の森林経営19に関する吸収量は排出削減手段として過度な依存を避けるため各国で算入上限が設定されることになり、日本では3.9%が排出量から控除できる算入上限とされた (図表11)。

その後は2011年のCOP17で京都議定書の延長やその際の森林吸収量の取り扱いについて合意し、COP18で2013~2020年度(第二約束期間)の新たな排出削減期間が決定された。また森林吸収量は3条4項で示されていた森林経営に伴う吸収量が各国一律で3.5%の算入上限となった。しかし、日本は2011年に第二約束期間に参加しない旨を公表しており20、自主的な削減目標として温室効果ガスを3.8%削減し、森林吸収量は2.7%算入する計画を掲げた21(図表11)。

気候変動枠組条約では「温室効果ガスの削減目標」や「森林などの吸収源の取り扱い」に関する具体的なルールは定められておらず、京都で開催された締約国会議15(COP3)において2008~2012年度(第一約束期間)の削減目標に法的拘束力を持たせた「京都議定書」が採択され、日本は総排出量を基準に6%の削減目標16を設定した(図表11)。また、削減目標となる排出量は排出した温室効果ガス(総排出量)から森林などのCO₂吸収量を控除することが認められることになった。しかし、森林などのCO₂吸収量の計測には自然災害やデータの正確性に起因する不確実性が伴うため、その取り扱いについては議論が重ねられ、2001年のCOP7で合意に至った。森林に関する吸収量(以下、森林吸収量)は京都議定書3条3項17と3条4項18で規定されており、吸収量の中心となる4項の森林経営19に関する吸収量は排出削減手段として過度な依存を避けるため各国で算入上限が設定されることになり、日本では3.9%が排出量から控除できる算入上限とされた (図表11)。

その後は2011年のCOP17で京都議定書の延長やその際の森林吸収量の取り扱いについて合意し、COP18で2013~2020年度(第二約束期間)の新たな排出削減期間が決定された。また森林吸収量は3条4項で示されていた森林経営に伴う吸収量が各国一律で3.5%の算入上限となった。しかし、日本は2011年に第二約束期間に参加しない旨を公表しており20、自主的な削減目標として温室効果ガスを3.8%削減し、森林吸収量は2.7%算入する計画を掲げた21(図表11)。

15 締約国会議(Conference of the Parties)は気候変動に関する国際的な合意を推進し、条約の実施を議論する会議。

16 総排出量は各温室効果ガスの排出量に地球温暖化係数を乗じ、CO₂換算したものを合計した値。削減目標となる排出量は、総排出量から森林などの吸収量や削減プロジェクト、排出量取引などを控除できる。

17 京都議定書3条3項では「新規植林、再植林、森林減少」に起因するものを森林吸収量としてカウントする。日本では第一約束期間、第二約束期間ともに森林減少による吸収量の減少が植林の吸収量よりも多い。

18 京都議定書3条4項では「森林経営、農地管理、放牧地管理、植生回復」に起因するものを森林吸収量としてカウントする。各国が任意で選択可能な活動して定められ、日本は森林経営と植生回復を採用している。

19 間伐などの森林の管理活動を指す。日本における森林吸収量の約9割は森林経営に起因する吸収量である。

20 外務省「気候変動枠組条約第17回締約国会議(COP17)京都議定書第7回締約国会合(CMP7)等の概要」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/kiko/cop17/gaiyo.html (2024-11-28閲覧)

21 日本は第二約束期間に参加していないが、当期間の参加の有無に関わらず、温室効果ガスの排出量と吸収量を毎年報告する義務がある。

3|パリ協定での野心的な削減目標の設定について

京都議定書は、地球温暖化の対策として重要な一歩を踏み出したが、削減義務が一部の国に限定されているなど課題があり、より実効性のある温暖化対策を進めるため、「パリ協定」がCOP21で採択された。パリ協定ではすべての国が参加できる仕組みとして国が決定する貢献(NDC)22を採用し、森林吸収量についても、京都議定書の枠組みを引き継ぎ削減目標に算入できる仕組みが維持され23、森林の保全や適切な管理が温暖化対策の一環として引き続き重視されることとなった。

日本は2015年当時、温室効果ガスを26%削減する目標を掲げ、森林吸収量は2.0%とするNDCを提出したが、5年ごとに見直す必要があり、2020年に見直しを行った。しかし、2015年から削減目標を変更せずにNDCを提出したことで世界からの批判の声もあった24。その影響もあり、2021年には2050年のカーボンニュートラルを見据えた野心的な目標として、削減目標を大幅に引き上げた46%を気候変動サミットで発表した。この変更に伴い、森林吸収量の目標も2.0%から2.7%に引き上げられ、修正したNDCを提出した(図表11)。

22 NDC(Nationally Determined Contributions)「国が決定する貢献」は、各国が自国の経済的、社会的な状況に応じて温室効果ガス削減目標を設定し、その達成に向けた具体的な行動計画。

23 林野庁「令和3年度 森林及び林業の動向」

24 Energy Shift「日本政府のNDCに世界が批判 日本の信用力低下を招く」https://energy-shift.com/news/5567bd0b-5206-4daa-a5c5-5fefdfd7d8ee?utm_source (2024-11-28閲覧)

京都議定書は、地球温暖化の対策として重要な一歩を踏み出したが、削減義務が一部の国に限定されているなど課題があり、より実効性のある温暖化対策を進めるため、「パリ協定」がCOP21で採択された。パリ協定ではすべての国が参加できる仕組みとして国が決定する貢献(NDC)22を採用し、森林吸収量についても、京都議定書の枠組みを引き継ぎ削減目標に算入できる仕組みが維持され23、森林の保全や適切な管理が温暖化対策の一環として引き続き重視されることとなった。

日本は2015年当時、温室効果ガスを26%削減する目標を掲げ、森林吸収量は2.0%とするNDCを提出したが、5年ごとに見直す必要があり、2020年に見直しを行った。しかし、2015年から削減目標を変更せずにNDCを提出したことで世界からの批判の声もあった24。その影響もあり、2021年には2050年のカーボンニュートラルを見据えた野心的な目標として、削減目標を大幅に引き上げた46%を気候変動サミットで発表した。この変更に伴い、森林吸収量の目標も2.0%から2.7%に引き上げられ、修正したNDCを提出した(図表11)。

22 NDC(Nationally Determined Contributions)「国が決定する貢献」は、各国が自国の経済的、社会的な状況に応じて温室効果ガス削減目標を設定し、その達成に向けた具体的な行動計画。

23 林野庁「令和3年度 森林及び林業の動向」

24 Energy Shift「日本政府のNDCに世界が批判 日本の信用力低下を招く」https://energy-shift.com/news/5567bd0b-5206-4daa-a5c5-5fefdfd7d8ee?utm_source (2024-11-28閲覧)

6――おわりに

日本では森林を古くから木材資源として活用してきたが、終戦後は国内の木材需要が減少し、管理されない森林が増加している。日本には現在も多くの森林資源があり、森林は木材以外でも生物多様性や地球環境の保全といった役割も担っている。中でも森林が吸収するCO₂は地球温暖化対策としてパリ協定でも温室効果ガスの削減目標への算入が認められており、森林は温暖化対策においても非常に重要な役割を果たしていると言えるだろう。日本国内でも森林の管理や利用などの課題はあるが、カーボンニュートラルの実現を目指す上で森林について改めて考え、適切な管理や利用を通じた森林吸収量の確保や強化を進めていくことに期待したい。

(2024年12月17日「研究員の眼」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1839

経歴

- 【職歴】

2016年 日本生命保険相互会社入社

(資産運用部門にて資金繰り、クレジット審査、ベンチャー投資業務に従事)

2024年 ニッセイ基礎研究所へ

土居 優のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/07/18 | 金融セクターの気候変動対応の意識変化とイニシアチブの設立背景~金融機関における脱炭素の潮流~ | 土居 優 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 温室効果ガスの削減目標SBTが注目される理由~企業がSBTに参加し、GHG排出量を削減するメリット~ | 土居 優 | 研究員の眼 |

| 2025/02/27 | 温室効果ガスの削減目標であるSBTとその目標設定について~温室効果ガス削減イニシアティブSBTi~ | 土居 優 | 研究員の眼 |

| 2024/12/17 | 日本の森林資源利用の歴史と現代注目される森林の役割~気候変動における森林のCO₂吸収機能について~ | 土居 優 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の森林資源利用の歴史と現代注目される森林の役割~気候変動における森林のCO₂吸収機能について~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の森林資源利用の歴史と現代注目される森林の役割~気候変動における森林のCO₂吸収機能について~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!