- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメ

低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメ

日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

4―― システム思考と生活賃金

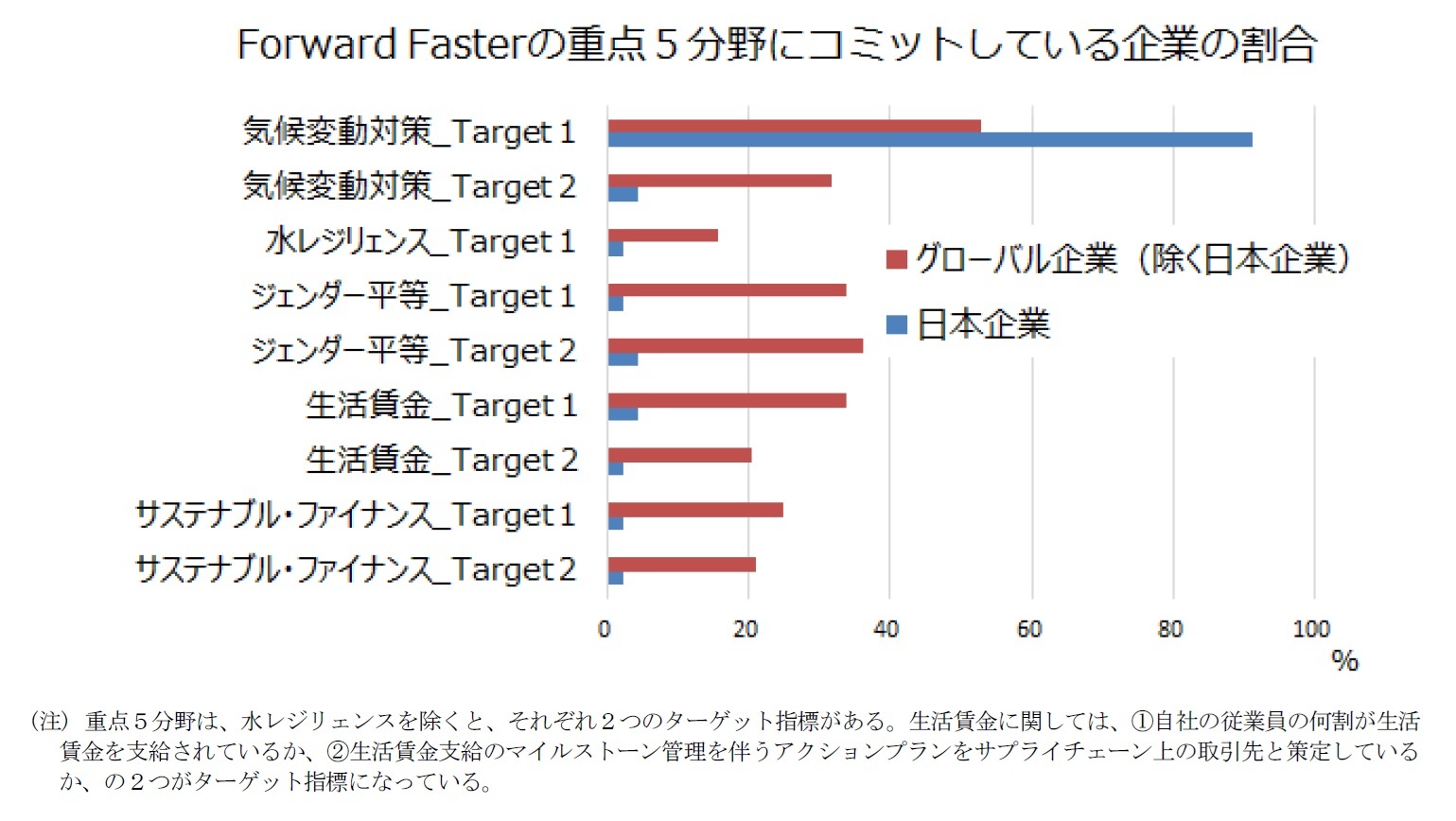

現在、Forward Fasterに参加している企業は、グローバルで約1700社ある(うち、日本企業は45社で、主に大企業)。参加企業は、5つの重点分野からコミットする分野を選択したうえで――1分野でも、複数分野でも選択可能――、信頼性の高い野心的かつ測定可能な目標を設定し、国連に毎年報告することが求められる。日本を除くグローバル企業は、生活賃金も含め5分野に満遍なくターゲットを設定している。一方、日本企業は、ほとんどの先が気候変動対策のみに焦点をあてており、(サプライチェーンの労働者を含む)生活賃金の確保にコミットしている企業は極めて限定的である。これは、日本において生活賃金が社会課題として重要でないからではなく、生活賃金を新たなESG課題として認識する日本企業がまだ少ないことが背景にあるとみられる。

5―― Next Step

日本の投資家にも課題がある。ESRSの適用が開始されたEUはもちろん、米国でも、投資家が企業との対話(エンゲージメント)において、生活賃金を主要テーマの一つとして位置づけ始めている。昨年、米国の機関投資家136先(AUM計4.5兆ドル)が共同で生活賃金に関する声明を公表している。従業員に対して生活賃金を支払っていない企業はESGリスクに直面していること、そして、生活賃金の問題が経済全体の生産性を低下させるシステムレベル・リスクとなって投資家(とその受益者)に影響を及ぼし得ることを踏まえ、企業に改善を促している。社会(S)課題に関しては、これまで、環境(E)課題のGHG(温室効果ガス)排出量のような定量的に測定可能な指標がなかったため、企業評価が難しい側面があった。しかし、生活賃金は、GHG排出量と同様に定量的に測定可能な指標であり、投資家としても追跡しやすいため、今後、投資家の間で関心がさらに高まっていくとみられる。日本の機関投資家も、こうしたグローバルな動向に遅れることのないように、生活賃金に対する認識を深めていく必要があろう。

生活賃金に関する課題解決に向けた政府の対応も重要だ。企業が囚人のジレンマに陥り、非正規雇用の増加など賃金コスト削減の戦略から抜け出せずにいる場合には、最低賃金の引上げによって、生活賃金とのギャップを縮小させていくことが望ましい。同時に、サプライチェーンにおける中小企業の労務費の価格転嫁を後押しする環境整備も重要となる。今年6月に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」には、(生活賃金に関する言及はないが)これら2つの要素が既に取り込まれている。今後、政府は、福祉政策や労働システムといったより大局的な観点から、生活賃金について検討していく必要があろう。北欧諸国において最低賃金制度が無いのは、労働組合の組織率が高く団体交渉力が強いことに加え、政府による「積極的労働市場政策」など手厚い福祉政策によって労働者が守られているためである。一方で、労働組合主導で決まった賃金水準が労働市場を均衡させる賃金水準を上回れば、失業率は高くなる――実際、北欧諸国の失業率は日本よりも高い――。日本の低失業率には、正規労働者の雇用安定が労働法(解雇権乱用法理)によって保護される中、非正規労働者が雇用の調整弁として機能してきたことが寄与している。生活賃金に関しては、各国の福祉政策や労働法制と独立に論じることはできない。

最後に、中央銀行の金融政策である。国民経済厚生の観点から、インフレ率と生活賃金の関係をどう捉えるべきかは、中央銀行にとって難しい課題である。生活賃金は生計費をベースにしたものであるため、インフレによって生計費が増加すれば、生活賃金もそれにスライドして上昇する。一方、最低賃金のインフレ・スライドの度合いが低ければ、生活賃金と最低賃金のギャップはインフレによって拡大する。したがって、生活賃金と最低賃金のギャップの拡大を防ぎ、労働者の生活の質(well-being)の悪化を予防するうえで、物価安定は重要である。では、企業が生活賃金支給のために賃金を引き上げた場合、中央銀行はこれをインフレのシグナルと受け止めるべきだろうか。生活賃金の支給が労働生産性の増加を伴うのであれば、インフレを伴うことなく実質賃金の上昇が可能となる。したがって、中央銀行は、賃金の上昇について、景気循環に伴う労働市場の過熱感のシグナルなのか、それとも生産性上昇のシグナルなのか識別する必要がある。そのためにも、中央銀行は、サステナビリティという切り口から、企業や投資家との対話を深めていくことが重要になろう。

木村武(きむら・たけし)日本生命保険執行役員、PRI(国連責任投資原則)理事。1989年に日本銀行入行。米国連邦準備制度理事会(FRB)金融政策局への出向を経て、企画局政策調査課長、松江支店長、金融機構局審議役、決済機構局長を歴任。この間、FSB/AGV(金融安定理事会、脆弱性分析グループ)やBIS/CPMI(国際決済銀行、決済・市場インフラ委員会)のメンバーとして活動。2020年に日本生命保険入社、21年にPRI理事に就任(23年末に再任)。工学博士、経済学修士。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年11月05日「基礎研レポート」)

日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武

日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/11/05 | 低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメ | 日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武 | 基礎研レポート |

| 2024/06/20 | 物価安定とSDGs、中央銀行が抱える新たな二律背反 | 日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武 | 基礎研レポート |

| 2022/09/07 | 企業主導のSDGs祭りから国民主役のESG投資へ | 日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!