- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 企業経営・産業政策 >

- 低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメ

低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメ

日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1―― 最低賃金と生活賃金の違い

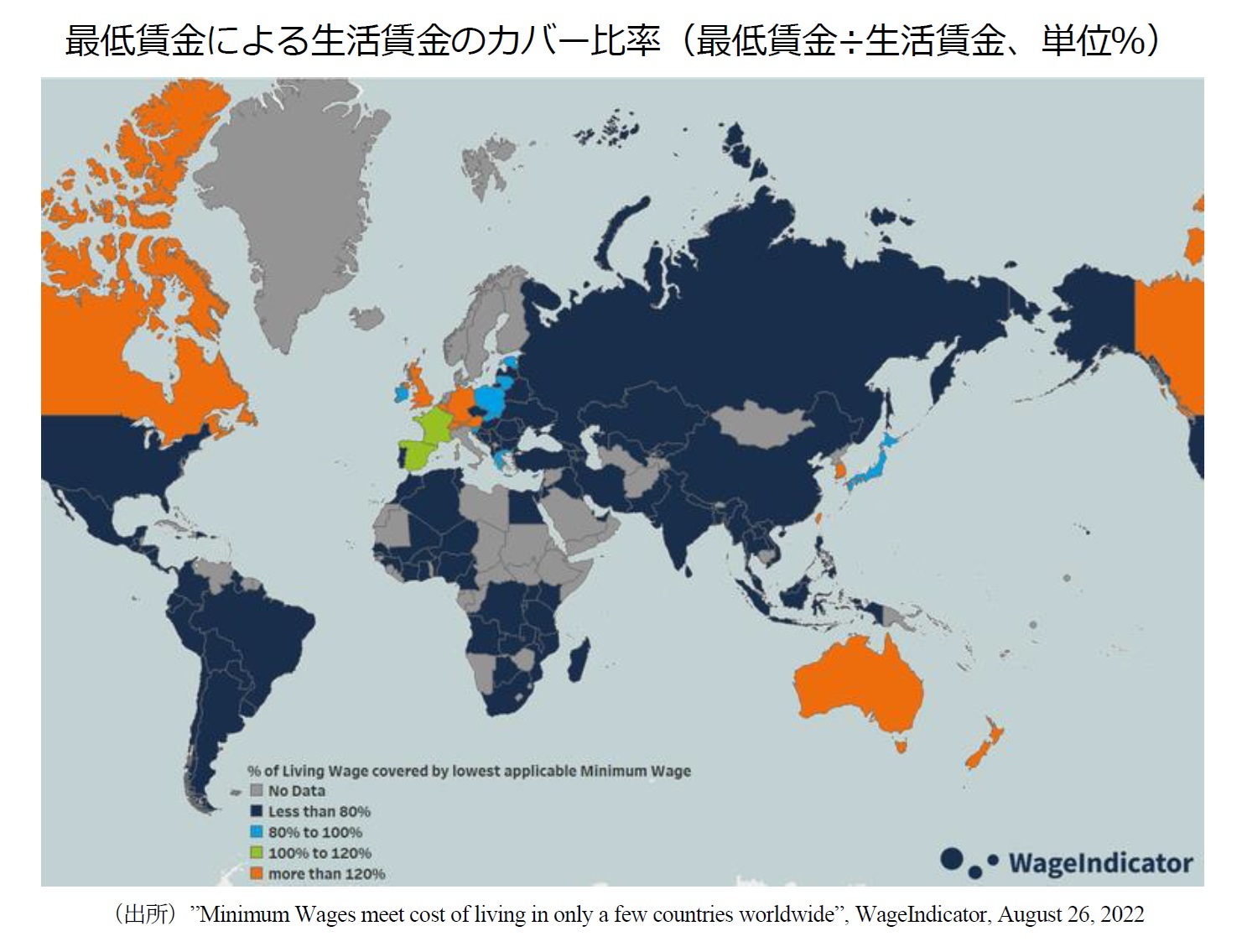

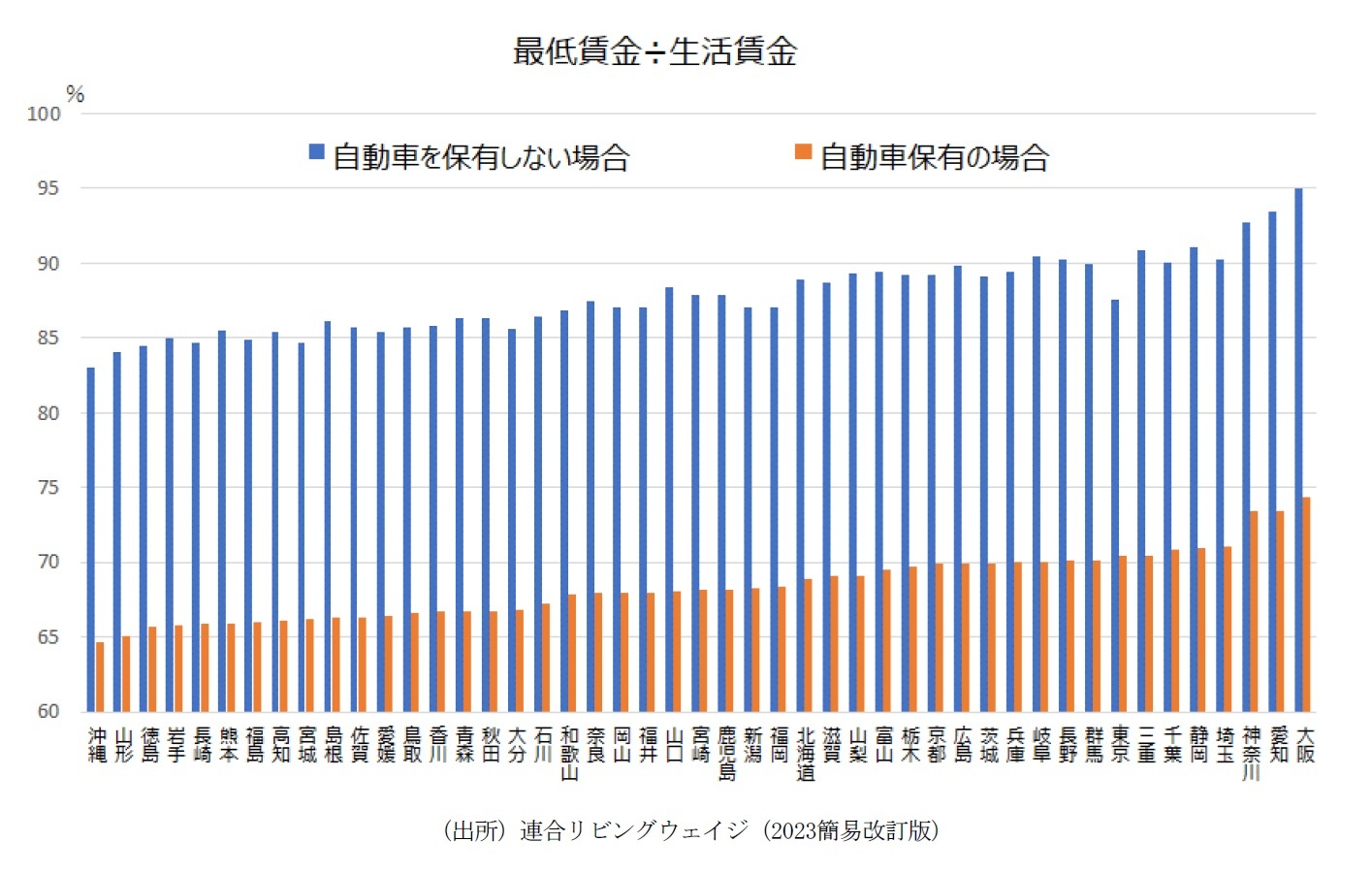

最低賃金制度は多くの国で導入されているが、ヨーロッパの一部の国やカナダ、オーストラリアなど(下図の黄緑と橙色の国)を除くと、ほとんどの国(青と濃紺色の国)において、最低賃金が生活賃金を下回っている。つまり、最低賃金では、労働者とその家族は基本的な生活を送ることができないということである。このことは、日本や米国も当てはまる。米国では、最低賃金による生活賃金のカバー比率が8割未満となっている。

2―― 日本の生活賃金の実態

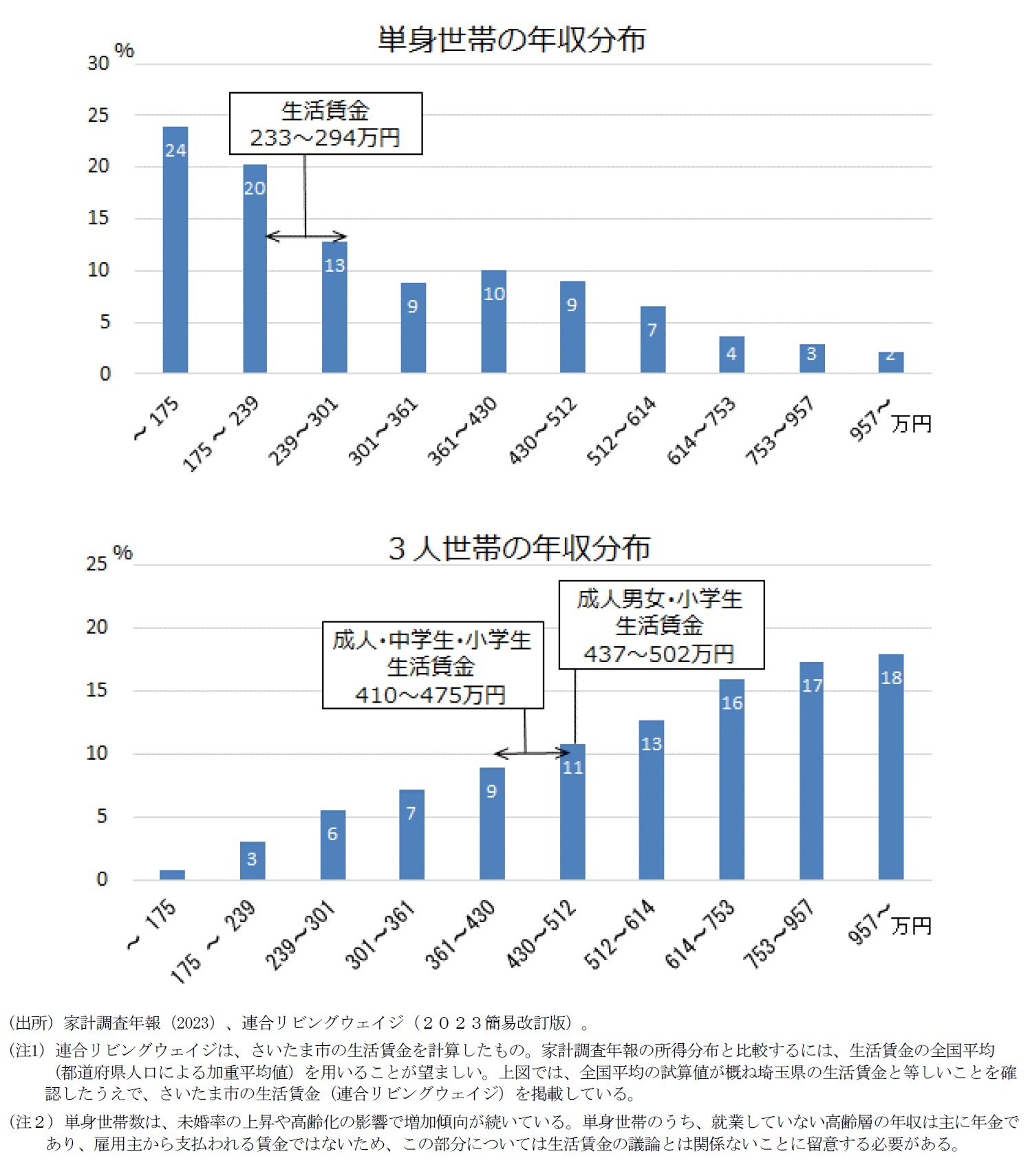

単身世帯をみると、少なくとも4割の世帯が生活賃金未満の所得で生計を立てている。3人世帯でも、少なくとも2~3割の世帯が生活賃金未満の所得での生計を余儀なくされている――図は省略するが、2人世帯や4人世帯も同様の結果――。

なお、詳細は省略するが、賃金構造基本統計調査をみると、生活賃金未満で働く労働者は、雇用形態別では正規雇用者よりも非正規雇用者において、企業規模別では大企業よりも中小企業において多い。

3―― ESGの視点とシステムレベル・リスク

企業にとってみると、非正規雇用の増加などによって賃金コストを抑制することは短期的な利益につながる。しかし、生活賃金未満で従業員を働かせ続けることは、従業員とその家族の生活の質(well-being)の改善支援に消極的であるとステークホルダーから受け止められる可能性がある。サステナビリティ経営を謳いながら、持続可能な労働環境の提供に消極的であるという、「サステナビリティ・ウォッシング」の評判リスクに晒されかねない。また、生活賃金未満の雇用契約では、高い離職率による人手不足に加え、従業員のモラルや労働生産性の低下から、企業価値を長期的に毀損する可能性があることが多くの分析で示されている。これらは重大なESGリスクである。

そして、この問題は企業単体の問題にとどまらない。多くの企業が他社と比較した相対的な収益水準に重きを置けば、囚人のジレンマに陥り、互いに賃金コストを抑制し続け、経済全体に負の外部性を撒き散らすことになる。所得不平等の拡大に伴う、低所得者層の社会への不満拡大など社会の不安定化に加え、経済全体の生産性(GDP)を下押しすることになる。つまり、生活賃金の問題は、サステナビリティに関連する重大なシステムレベル・リスクといえる。日本に関していえば、全雇用者の約4割を非正規雇用者に依存している労働システムそのものが、システムレベル・リスクを抱え込んでいるとみることもできる。単一の企業、セクター、地域よりも大きな規模で生活賃金の問題が拡がっているため、投資家は、分散投資を行っても、同問題が投資ポートフォリオに与える影響やリスクをヘッジしたり軽減したりすることは困難である。気候変動の影響も、生活賃金の問題も、システムレベル・リスクという点で同じである。年金基金や生命保険会社などの機関投資家にとっては、投資リターンの長期パフォーマンスの低下につながり得る重大なリスクである。

(2024年11月05日「基礎研レポート」)

日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武

日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2024/11/05 | 低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメ | 日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武 | 基礎研レポート |

| 2024/06/20 | 物価安定とSDGs、中央銀行が抱える新たな二律背反 | 日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武 | 基礎研レポート |

| 2022/09/07 | 企業主導のSDGs祭りから国民主役のESG投資へ | 日本生命保険相互会社 執行役員/PRI(国連責任投資原則)理事 木村 武 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメ】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

低賃金はESGリスク、脱・環境対策偏重のススメのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!