- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経営・ビジネス >

- 法務 >

- EUのAI規則(1/4)-総論、定義、禁止されるAIの行為

2024年10月16日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

(5) 生体データの無差別収集:インターネットやCCTV(監視カメラ)映像から顔画像を無制限に収集し、顔認識データベースを作成または拡張するAIシステムを使用すること(同項(e))は禁止される。

(注記)前文では「インターネットやCCTVの映像から顔画像を無制限にスクレイピング(=データの余分な部分を削除し、抽象化されたデータにすること)して顔認識データベースを作成・拡大するAIシステムを市場に投入したり、そのような特定の目的のために使用したりすることは、集団監視の感覚を助長し、プライバシーの権利を含む基本的権利の重大な侵害につながる可能性があるため、禁止されるべきである」(前文(43)とする。たとえば犯罪が行われた現場を監視カメラでとらえたケースで、事前に収集した顔画面データと照合して犯人を割り出すことが考えられる。一見、合理的なようにも思えるが、一般大衆の顔データを取締目的でデータベース化することは政治体制や為政者次第で一般大衆のデモ抑圧や不当逮捕などの表現の自由に対する大きな脅威になる。したがって禁止されるべきである。これも一部の権威主義的国家では実現している可能性がある。

(6)感情認識システム:職場や教育施設内での自然人の感情を推測するためのAI システムを市場に出すこと,この特定の目的のために使用すること(同項(f))は禁止される。ただし、医療及び安全確保目的であるものは許容される。

(注記)前文では「感情の表現は文化や状況によって、また一個人であってもかなり異なるため、感情を識別または推論することを目的としたAIシステムの科学的根拠には深刻な懸念がある。このようなシステムの主な欠点として、信頼性の低さ、特異性の欠如、一般化可能性の低さが挙げられる。したがって、AIシステムが自然人の生体データに基づいて感情や意図を特定または推論することは、差別的な結果をもたらし、関係者の権利と自由を侵害する可能性がある」(前文44)とする。感情認識システムとは、たとえばコールセンターのシステムにおいて顧客の感情を判断し、顧客の口調を柔らかく加工するなど、職員による対応の支援を行うようなAIシステムが既に実現している。このようなAIシステムは安全確保とも言い難く、本規則では文言上は禁止対象になりそうである。ただ、このようなAIシステムの目的に問題があるとも思われないが、どうであろうか。

(7) 機微な特徴を利用した生体分類システム:人種、政治的意見、労働組合員、宗教的または哲学的信条、性生活または性的指向を推測または推論するために、生体データに基づいて個々の自然人を分類する生体分類システムを市場に投入すること、また、このような目的のために使用すること(同項(g))は禁止される。

(注記)前文でも条文と同様に「個人の政治的意見、労働組合員、宗教的または哲学的信条、人種、性生活または性的指向を推測または推論するために、個人の顔や指紋などの自然人の生体データに基づく生体分類システムは禁止されるべきである」(前文30)と記載されている。たとえば特定の政治的意見を有する人の生体データを収集・分析し、この結果に基づいて特定個人の政治的意見を推論するものである6。このような行為は非常に差別的であり、また民主主義や個人の尊厳に悪影響を及ぼすことは明らかであることから、禁止される。

6 AIがどの程度利用されたかは定かではないが、ケンブリッジ・アナリティカ社が大統領選にあたって、Facebookユーザーの情報をもとに、特定候補に投票するよう誘導することが行われた。現時点でのAIシステムではより高度な操作が行われしまう危険がある。

(注記)前文では「インターネットやCCTVの映像から顔画像を無制限にスクレイピング(=データの余分な部分を削除し、抽象化されたデータにすること)して顔認識データベースを作成・拡大するAIシステムを市場に投入したり、そのような特定の目的のために使用したりすることは、集団監視の感覚を助長し、プライバシーの権利を含む基本的権利の重大な侵害につながる可能性があるため、禁止されるべきである」(前文(43)とする。たとえば犯罪が行われた現場を監視カメラでとらえたケースで、事前に収集した顔画面データと照合して犯人を割り出すことが考えられる。一見、合理的なようにも思えるが、一般大衆の顔データを取締目的でデータベース化することは政治体制や為政者次第で一般大衆のデモ抑圧や不当逮捕などの表現の自由に対する大きな脅威になる。したがって禁止されるべきである。これも一部の権威主義的国家では実現している可能性がある。

(6)感情認識システム:職場や教育施設内での自然人の感情を推測するためのAI システムを市場に出すこと,この特定の目的のために使用すること(同項(f))は禁止される。ただし、医療及び安全確保目的であるものは許容される。

(注記)前文では「感情の表現は文化や状況によって、また一個人であってもかなり異なるため、感情を識別または推論することを目的としたAIシステムの科学的根拠には深刻な懸念がある。このようなシステムの主な欠点として、信頼性の低さ、特異性の欠如、一般化可能性の低さが挙げられる。したがって、AIシステムが自然人の生体データに基づいて感情や意図を特定または推論することは、差別的な結果をもたらし、関係者の権利と自由を侵害する可能性がある」(前文44)とする。感情認識システムとは、たとえばコールセンターのシステムにおいて顧客の感情を判断し、顧客の口調を柔らかく加工するなど、職員による対応の支援を行うようなAIシステムが既に実現している。このようなAIシステムは安全確保とも言い難く、本規則では文言上は禁止対象になりそうである。ただ、このようなAIシステムの目的に問題があるとも思われないが、どうであろうか。

(7) 機微な特徴を利用した生体分類システム:人種、政治的意見、労働組合員、宗教的または哲学的信条、性生活または性的指向を推測または推論するために、生体データに基づいて個々の自然人を分類する生体分類システムを市場に投入すること、また、このような目的のために使用すること(同項(g))は禁止される。

(注記)前文でも条文と同様に「個人の政治的意見、労働組合員、宗教的または哲学的信条、人種、性生活または性的指向を推測または推論するために、個人の顔や指紋などの自然人の生体データに基づく生体分類システムは禁止されるべきである」(前文30)と記載されている。たとえば特定の政治的意見を有する人の生体データを収集・分析し、この結果に基づいて特定個人の政治的意見を推論するものである6。このような行為は非常に差別的であり、また民主主義や個人の尊厳に悪影響を及ぼすことは明らかであることから、禁止される。

6 AIがどの程度利用されたかは定かではないが、ケンブリッジ・アナリティカ社が大統領選にあたって、Facebookユーザーの情報をもとに、特定候補に投票するよう誘導することが行われた。現時点でのAIシステムではより高度な操作が行われしまう危険がある。

(注記)ここで生体識別システムとは自然人の身体的、生理的または行動的特徴に関連する特定の技術的処理から生ずる個人データを、以前に提供された個人データと比較して自然人の身元を1対1で検証するシステム(3条34項、36項)をいう。

そして、リアルタイム遠隔生体識別システムとは、自然人の生体データを参照データベースに含まれる生体データと比較することにより、自然人の積極的な関与なしに、リアルタイムかつ遠隔で、自然人を識別することを目的とする AI システム (3条41項、42項) を意味する。

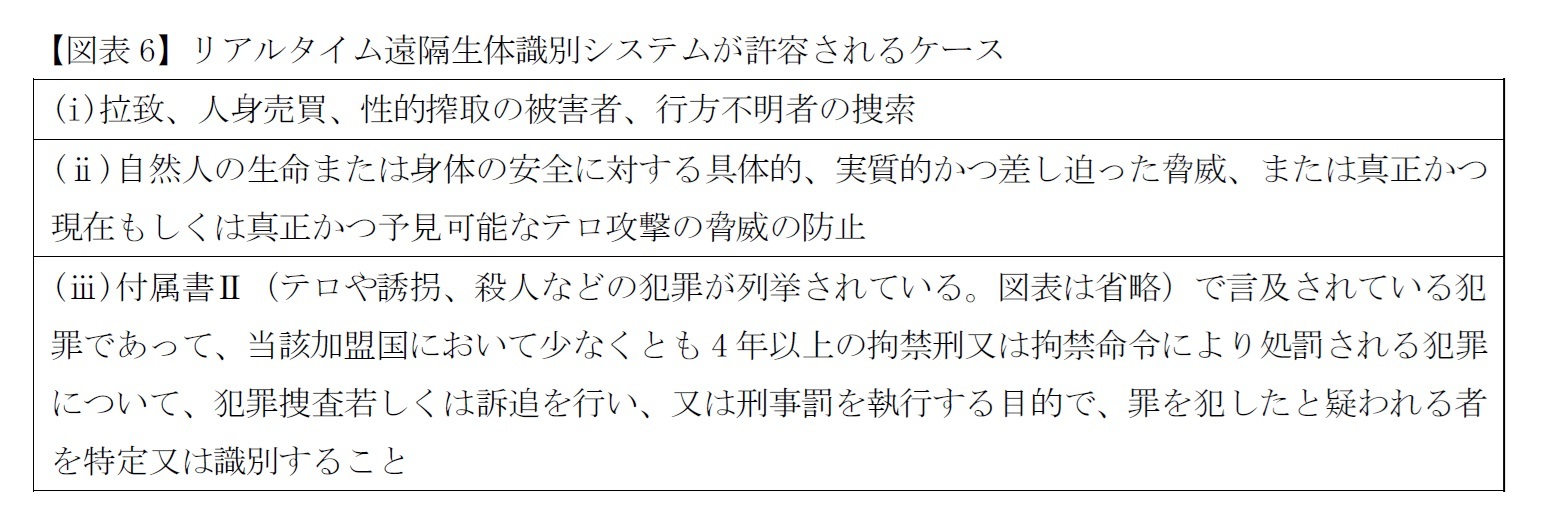

前文では「法執行の目的で、公的にアクセス可能な空間における自然人の『リアルタイムの』遠隔生体識別のためのAIシステムの使用は、国民の大部分の私生活に影響を及ぼし、常に監視されているという感覚を呼び起こし、集会の自由やその他の基本的権利の行使を間接的に阻害する可能性がある」(前文32)とする。したがって、「法執行の目的でこれらのシステムを使用することは、網羅的に列挙され、狭く定義された状況において、その重要性がリスクを上回る実質的な公共の利益を達成するために厳密に必要である場合を除き、禁止される」(前文33)としている。条文の定める通り、禁止原則についての例外が定められている。この点についての具体的な取り扱いは次項参照。

そして、リアルタイム遠隔生体識別システムとは、自然人の生体データを参照データベースに含まれる生体データと比較することにより、自然人の積極的な関与なしに、リアルタイムかつ遠隔で、自然人を識別することを目的とする AI システム (3条41項、42項) を意味する。

前文では「法執行の目的で、公的にアクセス可能な空間における自然人の『リアルタイムの』遠隔生体識別のためのAIシステムの使用は、国民の大部分の私生活に影響を及ぼし、常に監視されているという感覚を呼び起こし、集会の自由やその他の基本的権利の行使を間接的に阻害する可能性がある」(前文32)とする。したがって、「法執行の目的でこれらのシステムを使用することは、網羅的に列挙され、狭く定義された状況において、その重要性がリスクを上回る実質的な公共の利益を達成するために厳密に必要である場合を除き、禁止される」(前文33)としている。条文の定める通り、禁止原則についての例外が定められている。この点についての具体的な取り扱いは次項参照。

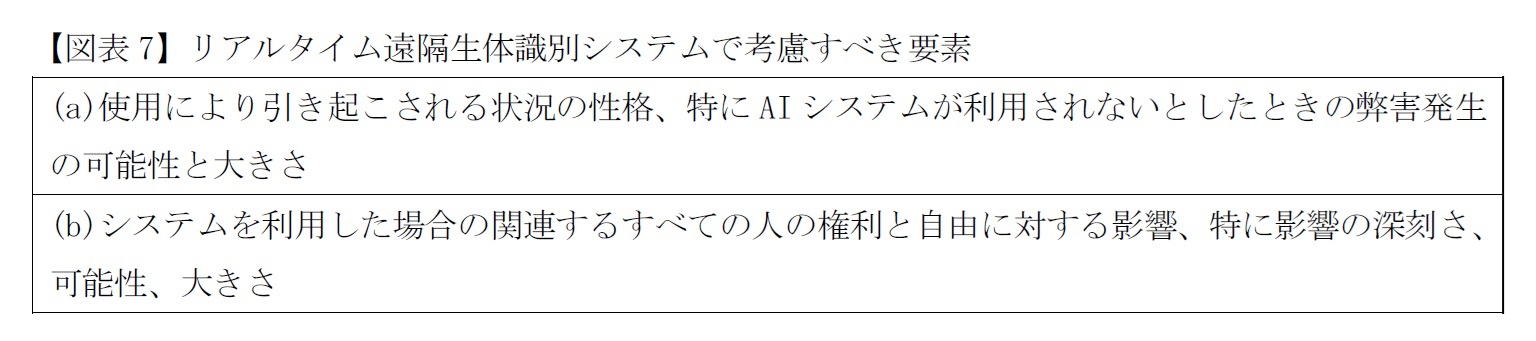

以上に加え、法執行機関(law enforcement authority)が基本的権利影響評価(27条、次回レポートで解説予定)を完了し、EUのデータベースに登録(49条、3回目のレポートで解説予定)することが求められる。

そして、人に不利な法的効果をもたらす決定はリアルタイム遠隔生体識別システムの出力のみに基づいてはならない。

(注記)前文では、「法執行の目的で『リアルタイムの』遠隔生体識別のためのAIシステムの使用は、例外的に認められる。そのような状況とは、行方不明者を含む特定の犯罪被害者の捜索、自然人の生命または身体の安全に対する特定の脅威、テロ攻撃、本規則の付属書に記載された犯罪の加害者または容疑者の位置特定または特定を含む」(前文33)とする。

これは捜査のために監視カメラとAIシステムを組み合わせた容疑者の所在確認が可能かどうかという問題である。捜査にあたっては、幅広いエリアでの一般大衆の生体情報の確認が行われることとなる。そうすると一般人のプライバシー保護の要請と犯罪の容疑者確保という要請との利害衝突が発生する場面が生ずる。このような利害の衝突を上述のように登録や法執行機関の影響評価という手順を踏ませることで調整可能にしている。

上記に加え、司法当局の事前許可を得ること(5条3項)、市場監視当局および国内データ保護当局へ通知すべきこと(同条4項)、加盟国は捜査目的のリアルタイム遠隔生体識別に係る立法を行うべきこと(同条5項)、市場監視当局等からの欧州委員会への年次報告を行うこと(同条6項)、欧州委員会は年次報告を行うこと(同条7項)などが定められている。

そして、人に不利な法的効果をもたらす決定はリアルタイム遠隔生体識別システムの出力のみに基づいてはならない。

(注記)前文では、「法執行の目的で『リアルタイムの』遠隔生体識別のためのAIシステムの使用は、例外的に認められる。そのような状況とは、行方不明者を含む特定の犯罪被害者の捜索、自然人の生命または身体の安全に対する特定の脅威、テロ攻撃、本規則の付属書に記載された犯罪の加害者または容疑者の位置特定または特定を含む」(前文33)とする。

これは捜査のために監視カメラとAIシステムを組み合わせた容疑者の所在確認が可能かどうかという問題である。捜査にあたっては、幅広いエリアでの一般大衆の生体情報の確認が行われることとなる。そうすると一般人のプライバシー保護の要請と犯罪の容疑者確保という要請との利害衝突が発生する場面が生ずる。このような利害の衝突を上述のように登録や法執行機関の影響評価という手順を踏ませることで調整可能にしている。

上記に加え、司法当局の事前許可を得ること(5条3項)、市場監視当局および国内データ保護当局へ通知すべきこと(同条4項)、加盟国は捜査目的のリアルタイム遠隔生体識別に係る立法を行うべきこと(同条5項)、市場監視当局等からの欧州委員会への年次報告を行うこと(同条6項)、欧州委員会は年次報告を行うこと(同条7項)などが定められている。

4――小括

本稿で取り扱ったのは、AI規則案の前半、すなわち(1)AI規則の適用範囲および適用除外、(2)各種の定義、(3)禁止されるAIシステムの行為である。

ここで特に注目したいのが(3)禁止されるAIシステムの行為である(5条1項)。AI規則が、法令であるがゆえに、一定の行為を禁止することができる。日本のAI事業者ガイドラインはガイドラインに過ぎないので、弊害が大きい行為でも禁止することができない7という相違がある。日本でAI規制法の制定が急がれる理由の一つであろう。

EU域内において、もしAIシステム提供者等が本規制に違反した場合は、35百万ユーロまたは前会計年度の全世界の年間売上高の7%以下のいずれか高い方の罰金が科される(99条3項、4回目レポートで解説予定)。

禁止される行為は類型的に人権侵害の程度が高いものであり、1)人の意識や感情に干渉するシステム(サブリミナル技術を使用するシステム、こどもや障がい者等を搾取するシステム、感情認識システム)、2)人を監視し、分類するシステム(ソーシャルスコアリング、予測取締システム、生体データの無差別取集、機微な特徴を利用した生体分類システム、リアルタイム遠隔生体識別システム)である。

上記1)は、本質的に自由であるべき人の内心の自由を歪めるものであり、どのような理由においても正当化できないものと判断される。また、上記2)は、人の行為や動向を監視し、結果次第でその人に不利益をもたらす可能性が高いものであり、ディストピアである監視社会をもたらす可能性がある。この場合、人の自由に大きな制約をもたらすことになり、やはりAIシステムの利用は正当化できない。禁止されるべき行為がこれだけなのか、あるいは過剰規制に該当する部分が存在するかは明らかではないが、今後、本規則の運用に伴って修正が加えられるのだろう。

次回(2回目)は、高リスクAIシステムについて述べる。

7 実際に日本のAI事業者ガイドラインには禁止規定は存在しない。

ここで特に注目したいのが(3)禁止されるAIシステムの行為である(5条1項)。AI規則が、法令であるがゆえに、一定の行為を禁止することができる。日本のAI事業者ガイドラインはガイドラインに過ぎないので、弊害が大きい行為でも禁止することができない7という相違がある。日本でAI規制法の制定が急がれる理由の一つであろう。

EU域内において、もしAIシステム提供者等が本規制に違反した場合は、35百万ユーロまたは前会計年度の全世界の年間売上高の7%以下のいずれか高い方の罰金が科される(99条3項、4回目レポートで解説予定)。

禁止される行為は類型的に人権侵害の程度が高いものであり、1)人の意識や感情に干渉するシステム(サブリミナル技術を使用するシステム、こどもや障がい者等を搾取するシステム、感情認識システム)、2)人を監視し、分類するシステム(ソーシャルスコアリング、予測取締システム、生体データの無差別取集、機微な特徴を利用した生体分類システム、リアルタイム遠隔生体識別システム)である。

上記1)は、本質的に自由であるべき人の内心の自由を歪めるものであり、どのような理由においても正当化できないものと判断される。また、上記2)は、人の行為や動向を監視し、結果次第でその人に不利益をもたらす可能性が高いものであり、ディストピアである監視社会をもたらす可能性がある。この場合、人の自由に大きな制約をもたらすことになり、やはりAIシステムの利用は正当化できない。禁止されるべき行為がこれだけなのか、あるいは過剰規制に該当する部分が存在するかは明らかではないが、今後、本規則の運用に伴って修正が加えられるのだろう。

次回(2回目)は、高リスクAIシステムについて述べる。

7 実際に日本のAI事業者ガイドラインには禁止規定は存在しない。

(2024年10月16日「基礎研レポート」)

03-3512-1866

経歴

- 【職歴】

1985年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所 内部監査室長兼システム部長

2015年4月 生活研究部部長兼システム部長

2018年4月 取締役保険研究部研究理事

2021年4月 常務取締役保険研究部研究理事

2024年4月 専務取締役保険研究部研究理事

2025年4月 取締役保険研究部研究理事

2025年7月より現職

【加入団体等】

東京大学法学部(学士)、ハーバードロースクール(LLM:修士)

東京大学経済学部非常勤講師(2022年度・2023年度)

大阪経済大学非常勤講師(2018年度~2022年度)

金融審議会専門委員(2004年7月~2008年7月)

日本保険学会理事、生命保険経営学会常務理事 等

【著書】

『はじめて学ぶ少額短期保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2024年02月

『Q&Aで読み解く保険業法』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2022年07月

『はじめて学ぶ生命保険』

出版社:保険毎日新聞社

発行年月:2021年05月

松澤 登のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/22 | 米連邦地裁、Googleへの是正措置を公表~一般検索サービス市場における独占排除 | 松澤 登 | 基礎研レポート |

| 2025/10/15 | 芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/10/09 | ソニーのパーシャル・スピンオフ-ソニーフィナンシャルの分離・上場 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

| 2025/09/18 | 欧州委員会、Googleに制裁金-オンライン広告サービス市場での支配力濫用 | 松澤 登 | 研究員の眼 |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【EUのAI規則(1/4)-総論、定義、禁止されるAIの行為】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

EUのAI規則(1/4)-総論、定義、禁止されるAIの行為のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!