- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 先行き不透明感が晴れない中国経済

2024年10月03日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

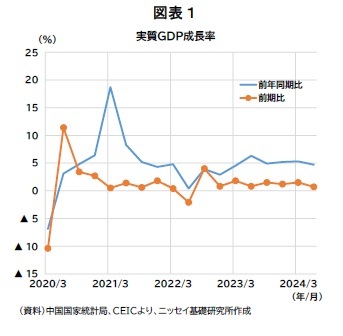

中国経済の先行き不透明感がなかなか晴れない。実質GDP成長率は、2024年1~3月期には前年同期比+5.3%となり、通年の成長率目標である「+5%前後」に対して比較的好調なスタートをきったが、4~6月期には同+4.7%まで減速するなど、一進一退を続けている(図表1)。

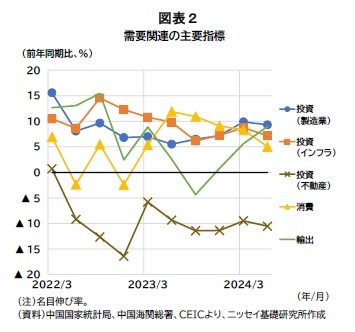

経済が振るわない最大の要因は、いうまでもなく長期化する不動産不況だ。代表的な指標である不動産販売床面積は、22年から23年にかけて前年割れとなった。24年も状況は好転せず、3年連続で前年割れとなる見込みだ。新築住宅販売価格の前年同月比(70都市平均、24年8月時点)も、29カ月連続で下落しており、中国の不動産市場はかつてない不況に見舞われている。これに対し、中国政府は必ずしも手をこまねいているわけではなく、22年7月以降、住宅購入規制の緩和やデベロッパーへの資金繰り支援など、不動産支援策を段階的に発表している。ただ、いずれも小出しであり、一段の悪化は回避されているものの、改善にも転じていないのが実情だ。不動産不況の長期化に伴い、その影響は経済全体に及びつつある。企業部門では需要不足が長期化しており、冴えない景況感が続いている。それを受け、家計部門では雇用・所得の現状・先行きに対するマインドが悪化しており、消費が冷え込んでいる(図表2)。

経済が振るわない最大の要因は、いうまでもなく長期化する不動産不況だ。代表的な指標である不動産販売床面積は、22年から23年にかけて前年割れとなった。24年も状況は好転せず、3年連続で前年割れとなる見込みだ。新築住宅販売価格の前年同月比(70都市平均、24年8月時点)も、29カ月連続で下落しており、中国の不動産市場はかつてない不況に見舞われている。これに対し、中国政府は必ずしも手をこまねいているわけではなく、22年7月以降、住宅購入規制の緩和やデベロッパーへの資金繰り支援など、不動産支援策を段階的に発表している。ただ、いずれも小出しであり、一段の悪化は回避されているものの、改善にも転じていないのが実情だ。不動産不況の長期化に伴い、その影響は経済全体に及びつつある。企業部門では需要不足が長期化しており、冴えない景況感が続いている。それを受け、家計部門では雇用・所得の現状・先行きに対するマインドが悪化しており、消費が冷え込んでいる(図表2)。

他方、経済の下支えに貢献しているのが、政府による経済政策と外需だ。例えば、中国政府は、今年になり掲げられた「新質生産力の発展」というスローガンのもと、ハイテク産業の振興に力を入れているほか、設備の更新投資の支援策を大々的に実施している。また、経済対策を強化するための財源として、24年から新たに超長期特別国債の発行枠を設け、1兆元(23年のGDP比で約0.8%に相当)の発行を進めている。外需に関しては、シリコンサイクルの改善に伴い電気・電子製品の輸出が好調なほか、国内の過剰生産能力を背景に、電気自動車や鉄鋼などの製品で低価格での輸出攻勢を強めている。これら政策と外需の追い風を受け、製造業セクターでは堅調が続いている。内需不振にもかかわらず、鉱工業生産の伸びはハイテク分野で好調なほか、設備投資も前年比2ケタの伸びを続けている。政府による公共投資についても、不動産不況や地方の隠れ債務対策の影響により地方政府の財源調達がやや不安定な状況にあるものの、総じて高めの伸びを続けており、経済の底割れ防止に貢献している。

他方、経済の下支えに貢献しているのが、政府による経済政策と外需だ。例えば、中国政府は、今年になり掲げられた「新質生産力の発展」というスローガンのもと、ハイテク産業の振興に力を入れているほか、設備の更新投資の支援策を大々的に実施している。また、経済対策を強化するための財源として、24年から新たに超長期特別国債の発行枠を設け、1兆元(23年のGDP比で約0.8%に相当)の発行を進めている。外需に関しては、シリコンサイクルの改善に伴い電気・電子製品の輸出が好調なほか、国内の過剰生産能力を背景に、電気自動車や鉄鋼などの製品で低価格での輸出攻勢を強めている。これら政策と外需の追い風を受け、製造業セクターでは堅調が続いている。内需不振にもかかわらず、鉱工業生産の伸びはハイテク分野で好調なほか、設備投資も前年比2ケタの伸びを続けている。政府による公共投資についても、不動産不況や地方の隠れ債務対策の影響により地方政府の財源調達がやや不安定な状況にあるものの、総じて高めの伸びを続けており、経済の底割れ防止に貢献している。

このように、不動産セクターの不況およびその悪影響と、経済政策の効果および堅調な外需とが拮抗するなかで、中国経済は辛うじて安定を保っている。もっとも、今後を展望すると、不安定な状況は変わらないどころか、不確実性は高まりつつある。最大の不確実性は、24年11月に実施される米国の大統領選挙の結果だ。トランプ氏は、再び当選した暁には、対中輸入全額に対して追加関税を課すことを宣言している。それが現実のものとなれば、不動産不況による下押しに加え、外需も打撃を受けることになる。

そうしたなか、中国指導部は24年7月に開催された中央政治局会議で下半期の経済政策を議論した。同会議では、目下直面している課題の筆頭に「外部環境の変化による不利な影響の増加」を挙げ、貿易摩擦激化による外需への影響について懸念をあらわにした。外部環境が最重視されたのは、米中摩擦が激しくなり始めた18年7月の同会議開催以来、6年ぶりのことだ。もっとも、外需悪化のリスクに対しては、貿易摩擦の緩和というより、内需の強化により対応する構えのようだ。「追加的な政策措置をできるだけ早く準備し、速やかに発表する」ほか、「消費の振興を重点として国内需要を拡大」するとし、経済対策を強化する可能性を示唆するとともに、政策の重点を従来の企業部門から家計部門へと移す考えを示している。なお、不動産政策に関しては、既存対策に言及するのみで新たな政策は発表されなかった。

今後の中国の実質GDP成長率は、24年が前年比+4.7%、25年が同+4.2%と見込んでいる。24年に関しては、政策効果の恩恵を受けている公共投資、設備投資とも、総じて堅調な推移を続けると予想される。他方、不動産不況が好転する可能性は極めて低く、内需の重石となる見込みだ。外需も下期のうちに減速に転じるだろう。総じて、23年に続き力強さを欠く状態が続きそうだ。25年に入ると、不動産市場の低迷に出口が見えてくるかもしれないが、正常化には至らず、引き続き経済を下押しすることが予想される。政策による下支えは続けられる見込みだが、内需の減速は避けられないだろう。なお、仮に上述の中央政治局会議で示唆されたように、財源の積み増しを伴う追加の経済対策が実施されれば、上振れる可能性がある。

そうしたなか、中国指導部は24年7月に開催された中央政治局会議で下半期の経済政策を議論した。同会議では、目下直面している課題の筆頭に「外部環境の変化による不利な影響の増加」を挙げ、貿易摩擦激化による外需への影響について懸念をあらわにした。外部環境が最重視されたのは、米中摩擦が激しくなり始めた18年7月の同会議開催以来、6年ぶりのことだ。もっとも、外需悪化のリスクに対しては、貿易摩擦の緩和というより、内需の強化により対応する構えのようだ。「追加的な政策措置をできるだけ早く準備し、速やかに発表する」ほか、「消費の振興を重点として国内需要を拡大」するとし、経済対策を強化する可能性を示唆するとともに、政策の重点を従来の企業部門から家計部門へと移す考えを示している。なお、不動産政策に関しては、既存対策に言及するのみで新たな政策は発表されなかった。

今後の中国の実質GDP成長率は、24年が前年比+4.7%、25年が同+4.2%と見込んでいる。24年に関しては、政策効果の恩恵を受けている公共投資、設備投資とも、総じて堅調な推移を続けると予想される。他方、不動産不況が好転する可能性は極めて低く、内需の重石となる見込みだ。外需も下期のうちに減速に転じるだろう。総じて、23年に続き力強さを欠く状態が続きそうだ。25年に入ると、不動産市場の低迷に出口が見えてくるかもしれないが、正常化には至らず、引き続き経済を下押しすることが予想される。政策による下支えは続けられる見込みだが、内需の減速は避けられないだろう。なお、仮に上述の中央政治局会議で示唆されたように、財源の積み増しを伴う追加の経済対策が実施されれば、上振れる可能性がある。

主なリスクとしては、国内では(1)不動産市場の悪化や、(2)地方政府財政の悪化、国外では(3)地政学リスクが挙げられる。(1)・(2)は、足もとで小康状態にあるが、依然予断を許さない状況にある。(3)は、上述の通り、中国指導部が懸念を強めつつある。EU等による既存の対中追加関税だけであれば、経済への影響は限定的だろう。他方、11月の米国大統領選挙でトランプ氏が再選し、対中輸入追加関税が強化されれば、下押し圧力は強まる見込みだ。その場合、経済対策を強化し、景気への影響を軽減できるとみられるが、その分デレバレッジ等の構造改革が再び後退する恐れがある。もっとも中国にとっては、総合的にみれば、トランプ政権とハリス政権のシナリオそれぞれに利弊があると考えられ、米大統領選後の米中関係を巡る動向には引き続き注視が必要だ。

主なリスクとしては、国内では(1)不動産市場の悪化や、(2)地方政府財政の悪化、国外では(3)地政学リスクが挙げられる。(1)・(2)は、足もとで小康状態にあるが、依然予断を許さない状況にある。(3)は、上述の通り、中国指導部が懸念を強めつつある。EU等による既存の対中追加関税だけであれば、経済への影響は限定的だろう。他方、11月の米国大統領選挙でトランプ氏が再選し、対中輸入追加関税が強化されれば、下押し圧力は強まる見込みだ。その場合、経済対策を強化し、景気への影響を軽減できるとみられるが、その分デレバレッジ等の構造改革が再び後退する恐れがある。もっとも中国にとっては、総合的にみれば、トランプ政権とハリス政権のシナリオそれぞれに利弊があると考えられ、米大統領選後の米中関係を巡る動向には引き続き注視が必要だ。本資料記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と完全性を保証するものではありません。

また、本資料は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2024年10月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1787

経歴

- 【職歴】

・2006年:みずほ総合研究所(現みずほリサーチ&テクノロジーズ)入社

・2009年:同 アジア調査部中国室

(2010~2011年:北京語言大学留学、2016~2018年:みずほ銀行(中国)有限公司出向)

・2020年:同 人事部

・2023年:ニッセイ基礎研究所入社

【加入団体等】

・日本証券アナリスト協会 検定会員

三浦 祐介のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 中国の不動産関連統計(25年9月)~販売は前年減が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/16 | 再び不安定化し始めた米中摩擦-経緯の振り返りと今後想定されるシナリオ | 三浦 祐介 | 研究員の眼 |

| 2025/10/15 | 中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/14 | 中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く | 三浦 祐介 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【先行き不透明感が晴れない中国経済】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

先行き不透明感が晴れない中国経済のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!