- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 出生率の低下は将来の年金の水準にどう影響するか?~年金改革ウォッチ 2024年9月号

2024年09月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1 ―― 先月の動き

先月は、年金改革に関係する審議会等が開催されなかった。

2 ―― ポイント解説:出生率の仮定が将来の年金水準に与える影響と経済前提との関係

公的年金の将来見通し(財政検証結果)が公表される前後には、出生率の仮定が高いという声が聞かれた。本稿では、出生率の仮定が将来の年金水準に与える影響や経済前提との関係を確認する。

1|出生率の仮定と実績:2023年の差はわずか。今後の反転に要注目

2024年7月に公表された公的年金の将来見通しでは、人口の前提として2023年4月に公表された将来推計人口が使われている。この将来推計人口は、2020年に実施された国勢調査や、コロナ禍の影響で通常より1年遅れて2021年に実施された出生動向基本調査をもとに作成された。そのため、推計と近年の実績との間には、必然的に差が生じる。

2024年7月に公表された公的年金の将来見通しでは、人口の前提として2023年4月に公表された将来推計人口が使われている。この将来推計人口は、2020年に実施された国勢調査や、コロナ禍の影響で通常より1年遅れて2021年に実施された出生動向基本調査をもとに作成された。そのため、推計と近年の実績との間には、必然的に差が生じる。

2|出生率の仮定ごとの年金水準の見通し:経済前提が悪いほど出生率の仮定が影響

2|出生率の仮定ごとの年金水準の見通し:経済前提が悪いほど出生率の仮定が影響このように推計と実績の間には必然的にずれが生じるため、将来見通しでは将来推計人口の中位以外のケースを使った結果も示されている。例えば、出生率が低いと、保険料を納める人数が少なくなり、年金財政の収支が悪化する*1。すると、年金財政のバランスを取るために「マクロ経済スライド」と呼ばれる給付調整(給付抑制)の仕組みが長く続き、将来の年金の水準が低くなる。

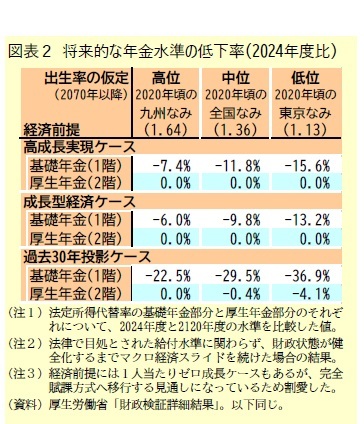

将来的な年金水準の低下率の見通しを見ると(図表2)、厚生年金(いわゆる2階部分)の低下率は大半がゼロ%程度であり、出生率によって差があるのは過去30年投影ケースの低位(-4.1%)に限られる。

他方で基礎年金(いわゆる1階部分)の低下率は、高成長実現ケースと成長型経済ケースでは1割前後、過去30年投影ケースでは3割前後に及ぶ。基礎年金における出生率の影響を見ると、高成長実現ケースと成長型経済ケースでは高位と中位の差や中位と低位の差が4ポイント程度なのに対して、過去30年投影ケースでは7ポイント程度に拡大する。

*1 長期的には給付費も低下する。しかし、保険料収入には推計の初年度に生まれた人が被保険者となる約20年後から影響し始める一方で、給付費にはその人が受給者となる約65年後から影響し始めるため、将来見通しの推計期間(95年間)では収入への影響が大きい。

3|出生率の仮定と経済前提の関係:経済が悪いとマクロ経済スライドが効きにくい

このように経済前提が悪いほど低下率が大きく、出生率の影響も大きくなる原因は、経済前提が悪いとマクロ経済スライドが効きにくい点にある。

このように経済前提が悪いほど低下率が大きく、出生率の影響も大きくなる原因は、経済前提が悪いとマクロ経済スライドが効きにくい点にある。

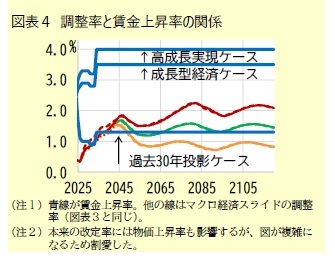

高成長実現ケースと成長型経済ケースでは、賃金上昇率が調整率を常に上回る水準に設定されているため(図表4)、いずれの出生率でもマクロ経済スライドがしっかりと機能する。しかし、過去30年投影ケースでは、賃金上昇率が低く、調整率を差し引けない場合が発生し、その度合は出生率が低いほど大きい。このため、出生率が低いほど年金財政の健全化に時間がかかり、将来の年金水準が低くなる。

高成長実現ケースと成長型経済ケースでは、賃金上昇率が調整率を常に上回る水準に設定されているため(図表4)、いずれの出生率でもマクロ経済スライドがしっかりと機能する。しかし、過去30年投影ケースでは、賃金上昇率が低く、調整率を差し引けない場合が発生し、その度合は出生率が低いほど大きい。このため、出生率が低いほど年金財政の健全化に時間がかかり、将来の年金水準が低くなる。

*2 本来の改定率は、67歳以下では賃金上昇率、68歳以上では賃金上昇率と物価上昇率のいずれか低い方。詳細は、拙稿「年金額改定の本来の意義は実質的な価値の維持」を参照。

*3 マクロ経済スライドの特例は、拙稿「将来世代の給付低下を抑えるため少子化や長寿化に合わせて調整」を参照。

4|示唆:物価と賃金の好循環が重要

年金の将来見通しに対しては出生率の設定が高いという声が聞かれるが、賃金上昇率や物価上昇率がマクロ経済スライドの調整率を上回り続ければ、将来の年金水準の低下は小幅に抑えられる。子育てには経済的な負担が伴うことも考えれば、物価と賃金の好循環の継続が重要と言えよう。

年金の将来見通しに対しては出生率の設定が高いという声が聞かれるが、賃金上昇率や物価上昇率がマクロ経済スライドの調整率を上回り続ければ、将来の年金水準の低下は小幅に抑えられる。子育てには経済的な負担が伴うことも考えれば、物価と賃金の好循環の継続が重要と言えよう。

(2024年09月10日「保険・年金フォーカス」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/12 | 次期公的年金シミュレーターでは、iDeCoの取崩しイメージも見える化へ~年金改革ウォッチ 2025年8月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/08 | 国民年金保険料の納付率は向上。自動引去り利用率の伸び悩みが課題~年金改革ウォッチ 2025年7月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和 -

2025年09月16日

タイの生命保険市場(2024年版) -

2025年09月16日

外国人問題が争点化した背景-取り残されたと憤る層を包摂する政策を -

2025年09月16日

男性の育休取得の現状(2024年度)-過去最高の40.5%へ、産後パパ育休で「すそ野拡大」効果も -

2025年09月16日

今週のレポート・コラムまとめ【9/9-9/12発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【出生率の低下は将来の年金の水準にどう影響するか?~年金改革ウォッチ 2024年9月号】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

出生率の低下は将来の年金の水準にどう影響するか?~年金改革ウォッチ 2024年9月号のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!