- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 女性 >

- 「2024年女性版骨太」が金融業・保険業に迫る男女間賃金格差の是正~旧「一般職」女性のキャリア形成が課題に

「2024年女性版骨太」が金融業・保険業に迫る男女間賃金格差の是正~旧「一般職」女性のキャリア形成が課題に

生活研究部 准主任研究員・ジェロントロジー推進室兼任 坊 美生子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

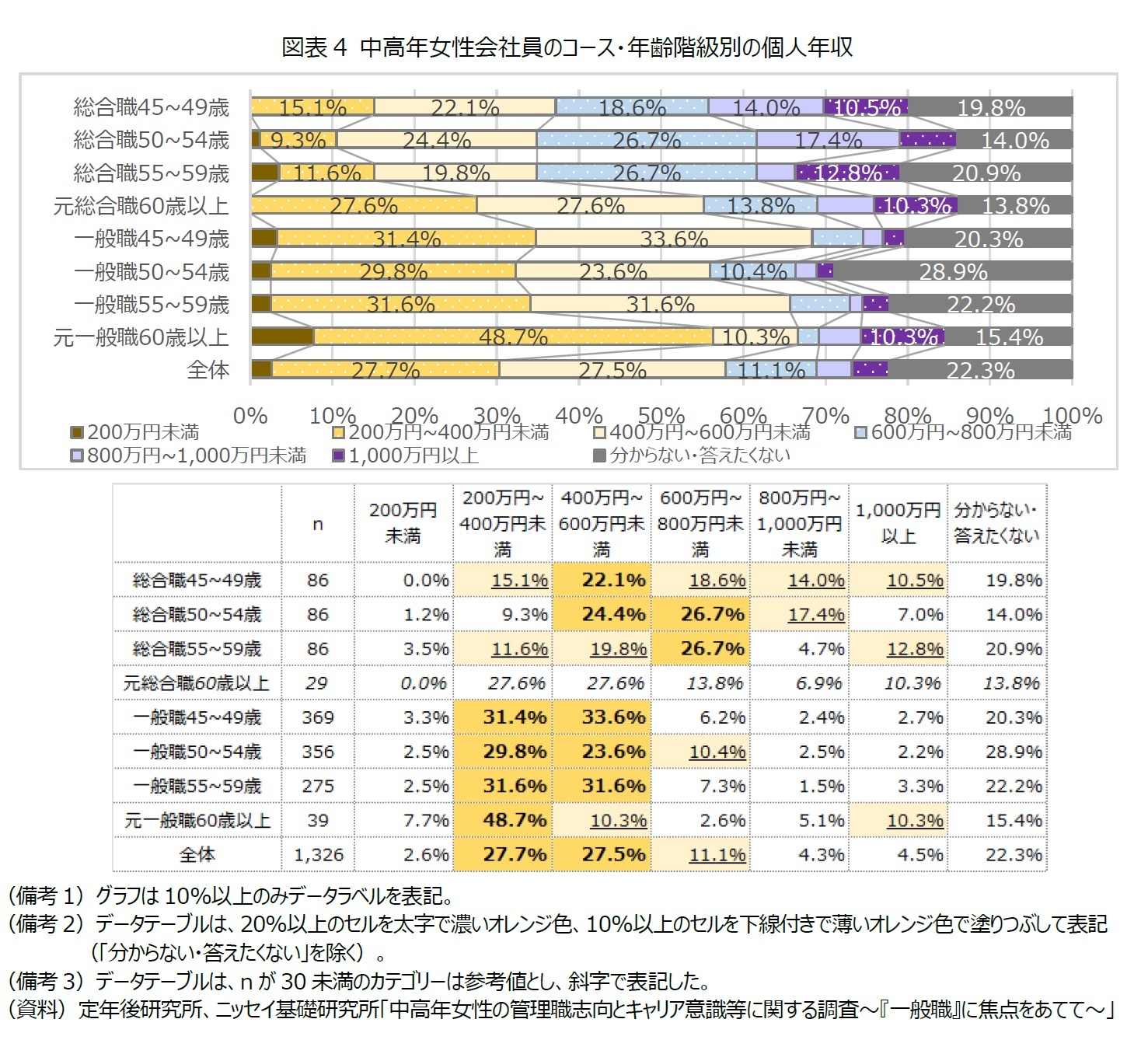

ここで、「一般職」の女性は、“年功賃金プレミアム”が小さい、つまり年齢が上がっても賃金が上がらないという点について、筆者が関わった調査より、補強するデータを紹介する。

一般社団法人定年後研究所とニッセイ基礎研究所が昨年10月、45歳以上の中高年女性会社員約1,300人を対象に、インターネット調査「中高年女性の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」を実施したところ、「総合職」の女性はおおむね、45歳から59歳までは、年齢階級が上がるにつれて、分布の山がより高い年収階級に移っていたのに対して、「一般職」では、年齢階級が上がっても、分布の山に大きな変化は見られなかった(図表4)2。

なお、共同研究では、コース別雇用管理制度の有無に関わらず、「主に基幹的な業務や総合的判断を行う職種」に就いている女性は「総合職」、「主に定型的な業務を行う職種」に就いている女性は「一般職」と同じカテゴリーに分類しているため、「一般職」には事務職以外の職業も含まれる。従って、共同研究で言う「一般職」と、3-2の先行研究が議論している「一般職」の対象は同じではない。しかし、「定型的な業務」に従事している女性のキャリアには、事務職であっても他の職種であっても、共通する課題があると考えられる。

改めて図表4を解説すると、「一般職」では45歳以上になると、年齢階級が上がっても「総合職」のように、年収水準が上がらない。つまり、「一般職」の女性は、年齢が上がっても、職務や職階がステップアップしないために、あまり昇給していない可能性がある。従って、女性の大多数を、定型的な業務を行うコースや職種で採用している企業では、男女間賃金格差が大きくなる可能性があると言える。

2 坊美生子(2024)「中高年の「一般職」女性は年収がなかなか上がらない~「中高年女性会社員の管理職志向とキャリア意識等に関する調査~『一般職』に焦点をあてて~」より(2)」(基礎研レター)

1986年に男女雇用機会均等法が施行するのに合わせて、銀行や保険会社を中心に、導入が進んだのが、「一般職」「総合職」に代表される複線型雇用管理制度である3。均等法より前の時代は、多くの企業は性別で雇用管理を分けており、男性は基幹的職務に配置し、中核社員となるための教育訓練を行うのに対し、女性は補助的職務に配置し、上司の指示に従って定型的な仕事させ、管理職になる道はほとんど閉ざされていた4。しかし、均等法によってこのような人事管理が禁止されたため、その代替措置として導入されたのがコース別雇用管理制度だった。企業は、男性を総合職として採用する一方、女性の多くを一般職として採用し、1989年の改正法までは、コース間で賃金テーブルが異なっていたり、女性のみ募集のコースを設けたりしていても、直ちに違法ではなかった5。

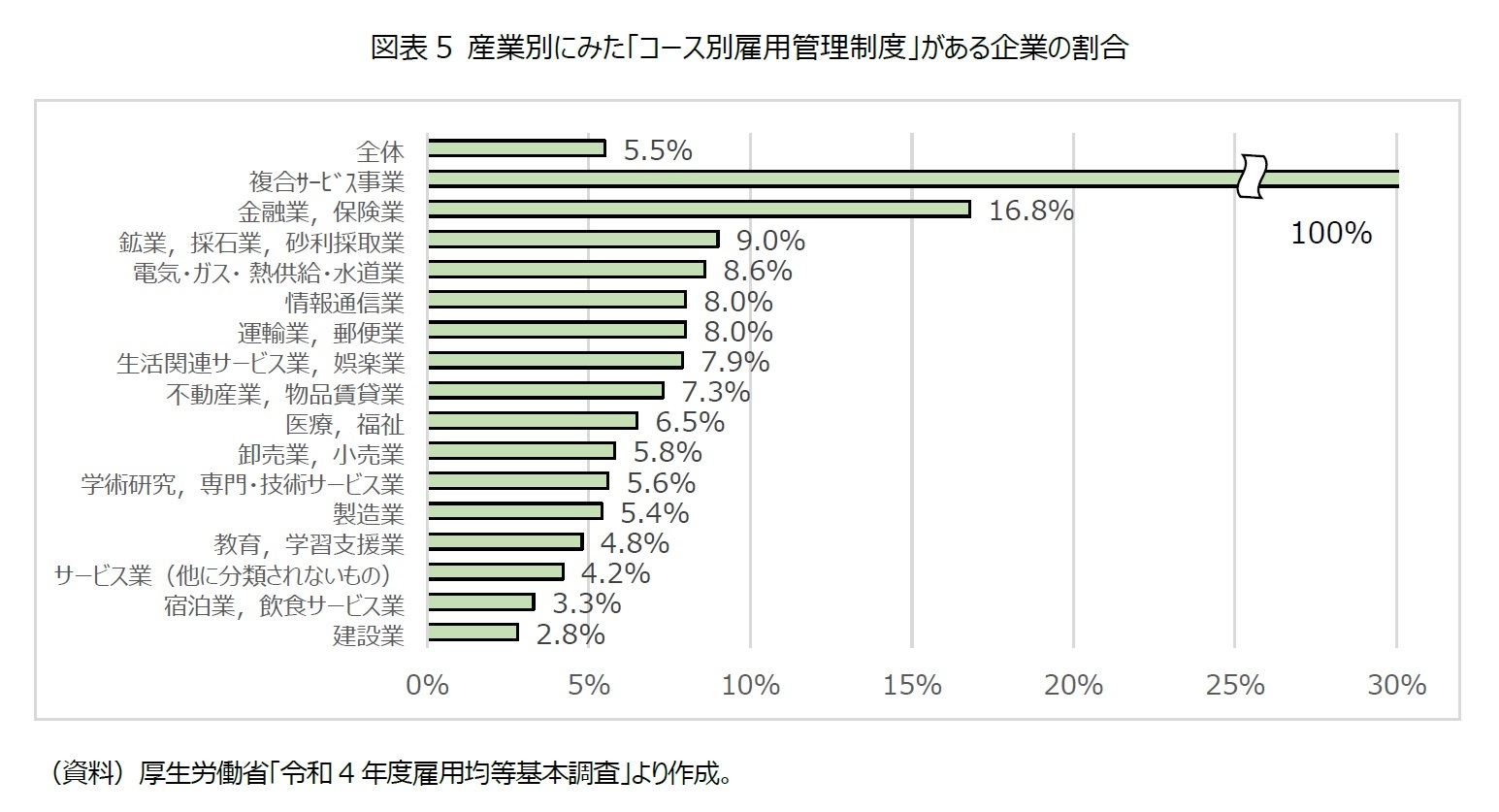

近年は、「コース」が女性のキャリア形成の妨げになっている、という批判などから、コース別雇用管理制度を廃止したり、コースを一本化したりと、制度を見直す企業が増えている。厚生労働省の「令和4年度雇用均等基本調査」によると、現在でもコース別雇用管理制度がある企業の割合は全体では5.5%に過ぎない。ただし産業別に見ると、「金融業・保険業」では16.6%と高く、今でも金融業・保険業に馴染み深い制度であることが伺える(図表5)。

従って、3-2で述べた先行研究の分析と合わせると、金融業・保険業では、過去に多くの企業がコース別雇用管理制度を導入し、大半の女性を一般職(現在は別の名称に変更されたケースが多い)として雇用しきたことが、現在でも他の産業に比べて男女間賃金格差が突出して大きい要因になっていることが浮かび上がる。

3 仙田幸子(2001)「コース別雇用管理とジェンダー――多様性を活かす」『ジェンダー・マネジメント』(東洋経済新報社)

4 川口章(2013)『日本のジェンダーを考える』(有斐閣選書)

5 仙田幸子(2001)「コース別雇用管理とジェンダー――多様性を活かす」『ジェンダー・マネジメント』(東洋経済新報社)

4――金融業・保険業大手の男女間賃金格差の現状と対策

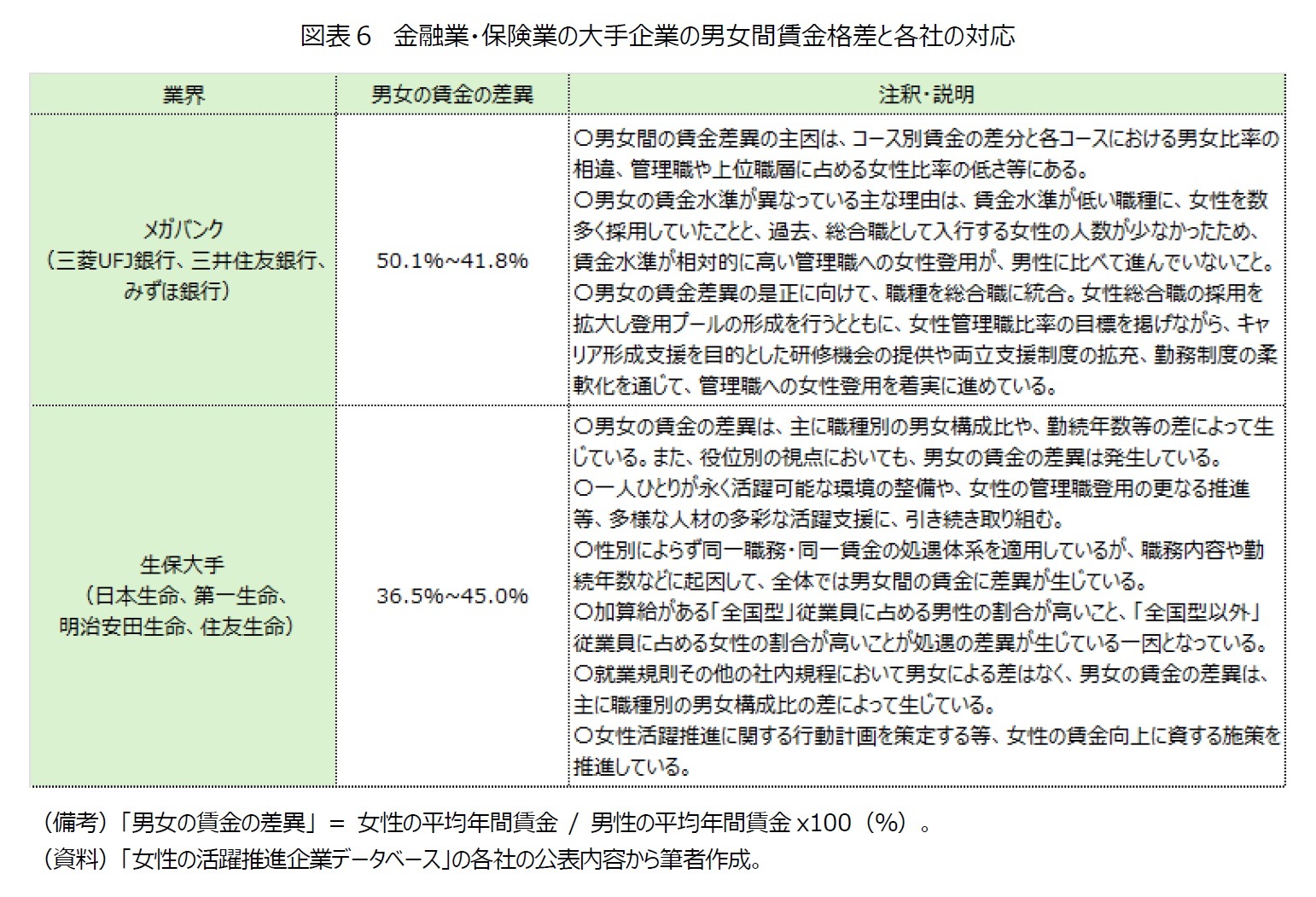

ここからは実際に、金融業・保険業の大手企業について、現在の男女間賃金格差の状況や対策についてみていきたい。資料として、厚生労働省が、女性活躍推進法に基づいて、主に常用労働者101人以上の企業について、女性活躍に関する情報や行動計画を公表している「女性の活躍推進企業データベース」の公表データを用いる6。

まずメガバンク(三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行)の状況をみると、「全労働者」の「男女の賃金の差異」(男性の賃金に対する女性の賃金の割合。女性の平均年間賃金 / 男性の平均年間賃金で算出される)は、50.1%~41.8%だった(図表6)。メガバンクでは、1でみた賃金構造基本統計調査の「金融業・保険業」の平均(61.5)よりも、大幅に男女格差が大きいことが分かる。

この要因について、各社の注釈を見ると、「男女間の賃金差異の主因は、コース別賃金の差分と各コースにおける男女比率の相違、管理職や上位職層に占める女性比率の低さ等」、「総合職に比べて賃金水準が低い職に女性を数多く採用していたこと」、「総合職として採用する女性の人数が少なかったため、賃金水準が相対的に高い管理職への女性登用が、男性に比べて進んでいないこと」などを挙げている(いずれも下線は筆者)。

要するに、いずれも、女性の多くが、賃金水準が低いコースで採用されてきたことや、女性管理職比率が低いことを主要因として挙げており、3で考察した結果と合致している。因みに、これらのメガバンクでは、今後、コースを統合予定(または統合済み)であったり、女性の管理職や上位職層への登用を拡大したりして、賃金差異を是正する見込みだと説明している。

次に、生命保険業の大手4社(日本生命、第一生命、明治安田生命、住友生命)の状況を見ると、「男女の賃金の差異」は36.5%~45.0%であり、メガバンクよりもさらに拡大している。この格差について、生保大手各社は注釈で「主に職種別の男女構成比や、勤続年数等の差」、「役位別の視点でも発生している」、「職務内容や勤続年数など」、「主に職種別の男女構成比の差」などと説明している(いずれも下線は筆者)。

つまり、生保大手でも、コースや職種、職務の男女別の偏りが、賃金差異の要因となっていると分析している。今後の対応については、女性管理職比率を引き上げるなどして、女性の賃金向上に資する施策を推進する、などとしている。

6 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/(最終アクセス2024年7月2日)。

(2024年07月08日「基礎研レポート」)

03-3512-1821

- 【職歴】

2002年 読売新聞大阪本社入社

2017年 ニッセイ基礎研究所入社

【委員活動】

2023年度 「次世代自動車産業研究会」幹事

2023年度 日本民間放送連盟賞近畿地区審査会審査員

2023年度~ 和歌山市「有吉佐和子文学賞」意見聴取員

坊 美生子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/10 | 女性とリスキリング~男性より大幅に遅れ、過去の経験不足の影響も~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/07/09 | 低所得の妻に「所得補償」を続けるのか、「生活再建」を促すのか~通常国会で法改正された「年収の壁」と「遺族年金」から考える~ | 坊 美生子 | 研究員の眼 |

| 2025/03/31 | 男女別にみたミドル(40代後半~50代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

| 2025/03/17 | 男女別にみたシニア(50代後半~60代前半)の転職状況~厚生労働省「雇用動向調査」(2023年)より~ | 坊 美生子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【「2024年女性版骨太」が金融業・保険業に迫る男女間賃金格差の是正~旧「一般職」女性のキャリア形成が課題に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

「2024年女性版骨太」が金融業・保険業に迫る男女間賃金格差の是正~旧「一般職」女性のキャリア形成が課題にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!