- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- アジアの社会保障制度 >

- 子育て支援が足りない(中国)

2024年06月10日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――“too little, too late”の轍

2023年1月に岸田首相が掲げた「異次元の少子化対策」。子育て世帯向けに、児童手当は支給期間が高校卒業まで延長され、所得制限の撤廃、多子世帯へは増額される。給付型奨学金・授業料等、学費面での減免の拡大、出産面では費用の保険適用の検討などその内容は経済的支援、サービス支援とも多岐にわたる。岸田首相は会見で「少子化傾向を反転できるかはこの6、7年がラストチャンス」とし、まさしく少子化対策が待ったなしの瀬戸際にあることが表明された。なお、日本の合計特殊出生率は1.20(2023年)まで低下、出生数も過去最低を更新している。

一方、合計特殊出生率が日本より低い1.09(2022年)1である中国も危機感を募らせていることは否定できない。日本は少子化対策にこれまでおよそ30年という時間をかけてきた。一方、中国が第三子の出産を容認し、事実上の出産奨励に舵を切ったのはわずか3年前である。中国の少子化対策、子育て支援はまさしくこれからといった状況だ。その間も出生数は急速に減少し、日本と同様に過去最少を更新し続けている2。

日本の少子化対策は時として“too little, too late”と評される向きがある。これは少子化対策にかける予算が小さく、政策を実行に移すのが遅すぎたという意味である。その背景にあったのが高齢者向けの政策の優先であろう。中国も現在、急速な高齢化に直面しており、高齢者向け施設、介護サービスの拡充を急務とし、優先して実施している。中国の少子化対策、子育て支援策が日本と同じ轍を踏まないか、政策動向や実施状況を注視する必要がある。

1 2022年の日本の合計特殊出生率は1.26。

2 2023年の中国の出生数は902万人(前年比54万人減)で、過去最少。直近6年で出生数が半減している。

一方、合計特殊出生率が日本より低い1.09(2022年)1である中国も危機感を募らせていることは否定できない。日本は少子化対策にこれまでおよそ30年という時間をかけてきた。一方、中国が第三子の出産を容認し、事実上の出産奨励に舵を切ったのはわずか3年前である。中国の少子化対策、子育て支援はまさしくこれからといった状況だ。その間も出生数は急速に減少し、日本と同様に過去最少を更新し続けている2。

日本の少子化対策は時として“too little, too late”と評される向きがある。これは少子化対策にかける予算が小さく、政策を実行に移すのが遅すぎたという意味である。その背景にあったのが高齢者向けの政策の優先であろう。中国も現在、急速な高齢化に直面しており、高齢者向け施設、介護サービスの拡充を急務とし、優先して実施している。中国の少子化対策、子育て支援策が日本と同じ轍を踏まないか、政策動向や実施状況を注視する必要がある。

1 2022年の日本の合計特殊出生率は1.26。

2 2023年の中国の出生数は902万人(前年比54万人減)で、過去最少。直近6年で出生数が半減している。

2――動き出したばかりの子育て支援策

第三子出生容認を発表した翌年の2022年、中国は17の省庁が連名で「育児措置の更なる整備、積極的な実施に関する指導意見」を発表した。これは今後の子育て支援の指針を示す中国版エンゼルプラン3とも言えよう。結婚から出産、育児、教育に至るまで系統的な支援を整備していくというものである。強化分野として7つを挙げており、それは(1)出産・育児関連サービスの充実化、(2)託児サービスの普及、(3)産前産後・育児休暇の改善、(4)住宅・所得税控除の拡大、(5)良質な教育資源の供給拡大、(6)出産・育児をしやすい就業環境づくり、(7)出産奨励関連の広報・啓発となっている。

例えば、所得税控除についてはすでに実施されており、3歳以下の養育費、3歳から大学院までの教育費の控除額が子ども1人あたり月額1,000元となっている。控除方法は父母どちらからの所得から控除するか、双方の所得から50%ずつ控除するかを選択できる。

更に、産休・育休の期間も延長となっており、育休は2021年末あたりから北京市や上海市など大都市を中心にそれまでの2倍の60日の取得を可能としている。国が定めた産休が98日であるため、女性は概ね最長158日の産休・育休の取得が可能となっている。ただし、男性の育休については地域によって5~15日と女性よりも短い。

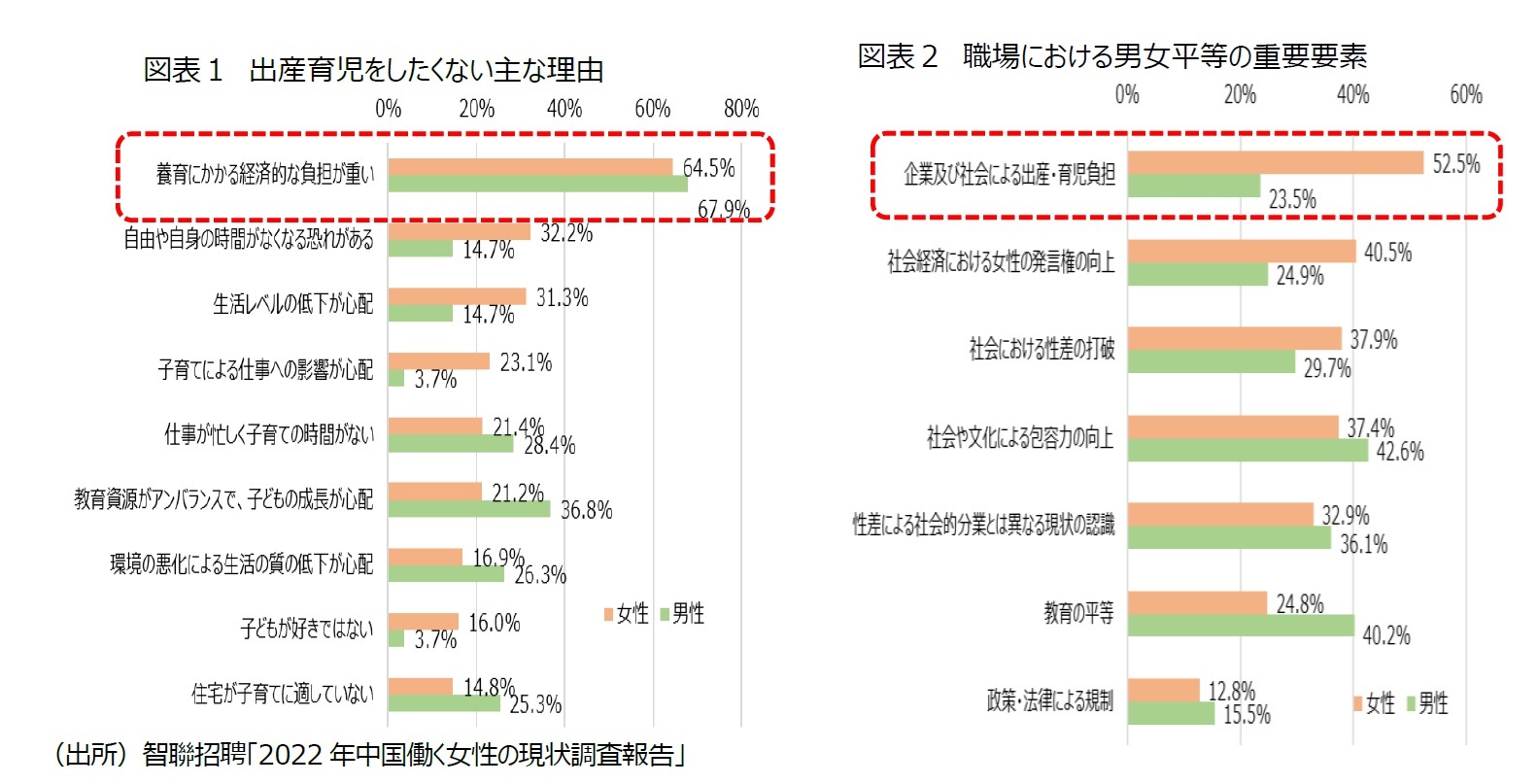

中国では上掲の育休の規定、更に出産奨励・児童手当の現金給付など育児支援策の多くを地方政府(自治体)が管轄している。特に出産奨励や児童手当などの現金給付については地方政府によってその内容が大きく異なることになる。中国大手の人材サイト智聯招招聘による働く女性の出産・育児についての調査によると、出産・育児に必要なのは養育にかかる経済的な負担であり、それを企業及び社会(政府を含む)で負担していくことにある(図表1、図表2)。

例えば、所得税控除についてはすでに実施されており、3歳以下の養育費、3歳から大学院までの教育費の控除額が子ども1人あたり月額1,000元となっている。控除方法は父母どちらからの所得から控除するか、双方の所得から50%ずつ控除するかを選択できる。

更に、産休・育休の期間も延長となっており、育休は2021年末あたりから北京市や上海市など大都市を中心にそれまでの2倍の60日の取得を可能としている。国が定めた産休が98日であるため、女性は概ね最長158日の産休・育休の取得が可能となっている。ただし、男性の育休については地域によって5~15日と女性よりも短い。

中国では上掲の育休の規定、更に出産奨励・児童手当の現金給付など育児支援策の多くを地方政府(自治体)が管轄している。特に出産奨励や児童手当などの現金給付については地方政府によってその内容が大きく異なることになる。中国大手の人材サイト智聯招招聘による働く女性の出産・育児についての調査によると、出産・育児に必要なのは養育にかかる経済的な負担であり、それを企業及び社会(政府を含む)で負担していくことにある(図表1、図表2)。

3 日本では1989年に合計特殊出生率が1.57まで落ち込んだことを契機に、本格的に子育て支援に取り組むようになった。1994年、子育てを家庭や家族の問題から社会全体で支え、国・地方・企業・職場、地域が一体となって支援を推進する「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(通称エンゼルプラン)が発表された。

3――児童手当は多くが3歳まで、武漢市の6歳(第3子のみ)までが最長。

養育にかかる経済的な負担、の代表例として挙げられるのは児童手当であろう。つまり、出産し、子どもがある程度成長するまでの継続的な現金支給だ。しかし、出産奨励に切り替えたばかりの中国では、第2子、第3子出生時における現金の一時支給(出産奨励手当)はみられるものの、養育のための長期で継続的な児童手当の支給はまだこれからの状況であろう。出産手当か児童手当かと言った区分はまだ曖昧で、子ども1人あたり総額でどれくらいの手当が支給されるのかに注目が集まりがちである。よって、児童手当に相当するものも一時払いになっているケースが散見される。本稿では第1子、第2子、第3子の出産時に給付される手当を出生奨励手当とし、出生後、養育のために別途支払われる(一時/継続払い)手当を児童手当として区分する。

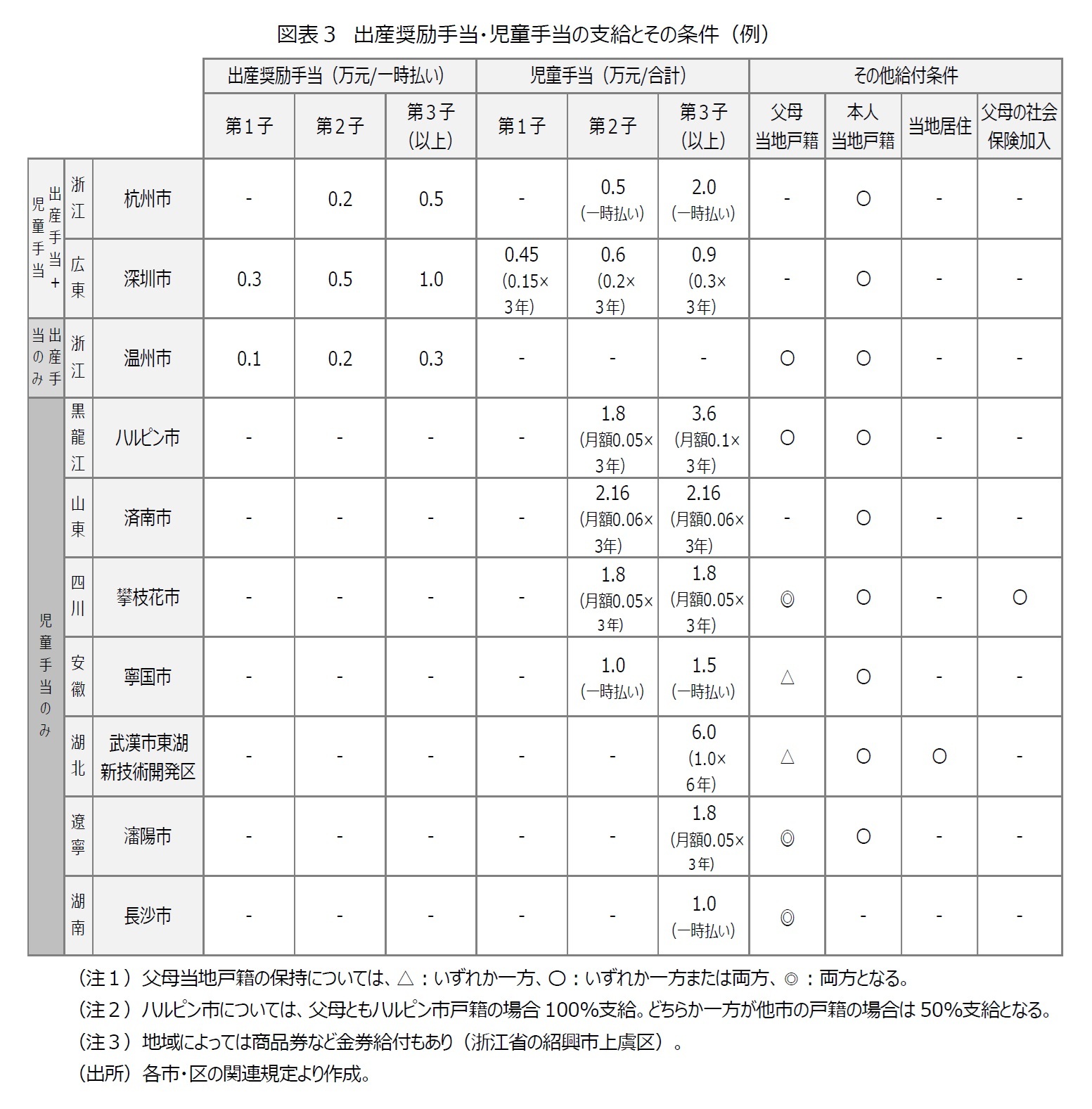

出産奨励手当は各市、更にはそれよりも小さい行政単位の区によっても大きく異なるのが現状だ。各地方政府による出産奨励手当・児童手当の支給内容、その条件を10都市・地域ほど調べてみると4、出産奨励手当は出生順序別で第1子、第2子、第3子で支給額が異なり、出生順序が後になるほど支給額が大きい点がうかがえる(図表3)。

出産奨励手当は各市、更にはそれよりも小さい行政単位の区によっても大きく異なるのが現状だ。各地方政府による出産奨励手当・児童手当の支給内容、その条件を10都市・地域ほど調べてみると4、出産奨励手当は出生順序別で第1子、第2子、第3子で支給額が異なり、出生順序が後になるほど支給額が大きい点がうかがえる(図表3)。

現時点で地方政府が支給する児童手当の多くは3歳までのようであるが、最長は武漢市の6歳までとなっている。武漢市は毎年1万元を6年間支給し、合計6万元支給するとしている。現時点で合計額、期間とも最も多く、長くなっている。ただし、対象となるのは第3子のみとなっている。

手当の支給には各市が条件を設けている。例えば、生まれてきた子どもの父母が当市の戸籍を持っていることや当市に居住していること、対象となる子どもの戸籍を当市で登録していること、当市が運営する社会保険への加入の有無などがあり、出産したからといって支給が確保されているわけではない。

児童手当は第1子の支給がない地域が多く、第2子以降、または第3子のみの適用が多い様である。両親が再婚した場合は再婚前に出生した子どもには適用されず、実子以外の養子にも適用されないなど、支給が限定されているのも特徴だ。つまり、中国の児童手当には現時点で日本のような所得制限は設けられていないものの、手当支給の対象者は限定的で、多くの条件が設けられており、支給されるとしても期間が短いという状況にある。

また、出産奨励手当と児童手当の両方を支給しているのは杭州市、深圳市のような経済メガ都市と言われる都市で、地方政府の財政状況による点がうかがえる。

その一方で、政府は企業による社員への出産・子育て支援を拡充するよう求めている。例えば、オンライン旅行会社最大手Trip.com5は、社員の子どもが5歳になるまでに、毎年1万元(20万円)支給することを発表している6。グローバルにビジネスを展開している同社では、対象となる従業員の国籍を限定せず、入社後3年経過していることを条件としている。子育て支援関連で今後10億元(200億円)を投入予定で、これまでは年間800万元(1.6億円)ほどを投入してきた。また、同社は早くから取り組みを実施しており、2015年比で新生児が誕生した従業員世帯は147%増、そのうち第2子の出生は329%増(2022年末時点)としている。しかし、このような措置をとれる企業は大手企業などごく一部で、多くの企業では対応が難しいのが現状だ。

4 報道によると、2023年6月までで導入都市・地域は29地域ほど。(出所)捜狐網「人本早報 | 29地已推出育児補貼政策、多次感染新冠対身体的危害有多大?」2023年、6月3日、

https://www.sohu.com/a/681652127_121124722 2024年5月31日取得。本稿では各地域の関連規定の内容が確認できるものなどを中心に10都市を抽出。

5 2023年のトリップドットコムの売上高は445億元、純利益は100億元。

6 新浪科技「携程推出企業生育補貼:員工生孩子毎年給1万、連発5万」、2023年6月30日、

https://finance.sina.cn/chanjing/gsxw/2023-06-30/detail-imyyzutr1147454.d.html?from=wap

2024年5月31日取得。

手当の支給には各市が条件を設けている。例えば、生まれてきた子どもの父母が当市の戸籍を持っていることや当市に居住していること、対象となる子どもの戸籍を当市で登録していること、当市が運営する社会保険への加入の有無などがあり、出産したからといって支給が確保されているわけではない。

児童手当は第1子の支給がない地域が多く、第2子以降、または第3子のみの適用が多い様である。両親が再婚した場合は再婚前に出生した子どもには適用されず、実子以外の養子にも適用されないなど、支給が限定されているのも特徴だ。つまり、中国の児童手当には現時点で日本のような所得制限は設けられていないものの、手当支給の対象者は限定的で、多くの条件が設けられており、支給されるとしても期間が短いという状況にある。

また、出産奨励手当と児童手当の両方を支給しているのは杭州市、深圳市のような経済メガ都市と言われる都市で、地方政府の財政状況による点がうかがえる。

その一方で、政府は企業による社員への出産・子育て支援を拡充するよう求めている。例えば、オンライン旅行会社最大手Trip.com5は、社員の子どもが5歳になるまでに、毎年1万元(20万円)支給することを発表している6。グローバルにビジネスを展開している同社では、対象となる従業員の国籍を限定せず、入社後3年経過していることを条件としている。子育て支援関連で今後10億元(200億円)を投入予定で、これまでは年間800万元(1.6億円)ほどを投入してきた。また、同社は早くから取り組みを実施しており、2015年比で新生児が誕生した従業員世帯は147%増、そのうち第2子の出生は329%増(2022年末時点)としている。しかし、このような措置をとれる企業は大手企業などごく一部で、多くの企業では対応が難しいのが現状だ。

4 報道によると、2023年6月までで導入都市・地域は29地域ほど。(出所)捜狐網「人本早報 | 29地已推出育児補貼政策、多次感染新冠対身体的危害有多大?」2023年、6月3日、

https://www.sohu.com/a/681652127_121124722 2024年5月31日取得。本稿では各地域の関連規定の内容が確認できるものなどを中心に10都市を抽出。

5 2023年のトリップドットコムの売上高は445億元、純利益は100億元。

6 新浪科技「携程推出企業生育補貼:員工生孩子毎年給1万、連発5万」、2023年6月30日、

https://finance.sina.cn/chanjing/gsxw/2023-06-30/detail-imyyzutr1147454.d.html?from=wap

2024年5月31日取得。

(2024年06月10日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1784

経歴

- 【職歴】

2005年 ニッセイ基礎研究所(2022年7月より現職)

(2023年 東京外国語大学大学院総合国際学研究科博士後期課程修了、博士(学術)) 【社外委員等】

・日本経済団体連合会21世紀政策研究所研究委員

(2019~2020年度・2023年度~)

・金融庁 中国金融研究会委員(2024年度~)

・生命保険経営学会 編集委員・海外ニュース委員

・千葉大学客員教授(2024年度~)

・千葉大学客員准教授(2023年度) 【加入団体等】

日本保険学会、社会政策学会、他

片山 ゆきのレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/02 | 中国、社会保険料の納付強化 | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/08 | 中国、3歳まで育児手当支給へ | 片山 ゆき | 基礎研レター |

| 2025/08/05 | 消費喚起と社会保障(中国)【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(70) | 片山 ゆき | 保険・年金フォーカス |

新着記事

-

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して -

2025年10月29日

地域イベントの現実と課題-渋谷のハロウィンをイベントとして運営できるか- -

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【子育て支援が足りない(中国)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

子育て支援が足りない(中国)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!