- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 政策提言 >

- 成長戦略・地方創生 >

- 人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~

人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~

大阪経済大学経済学部教授 小巻 泰之

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

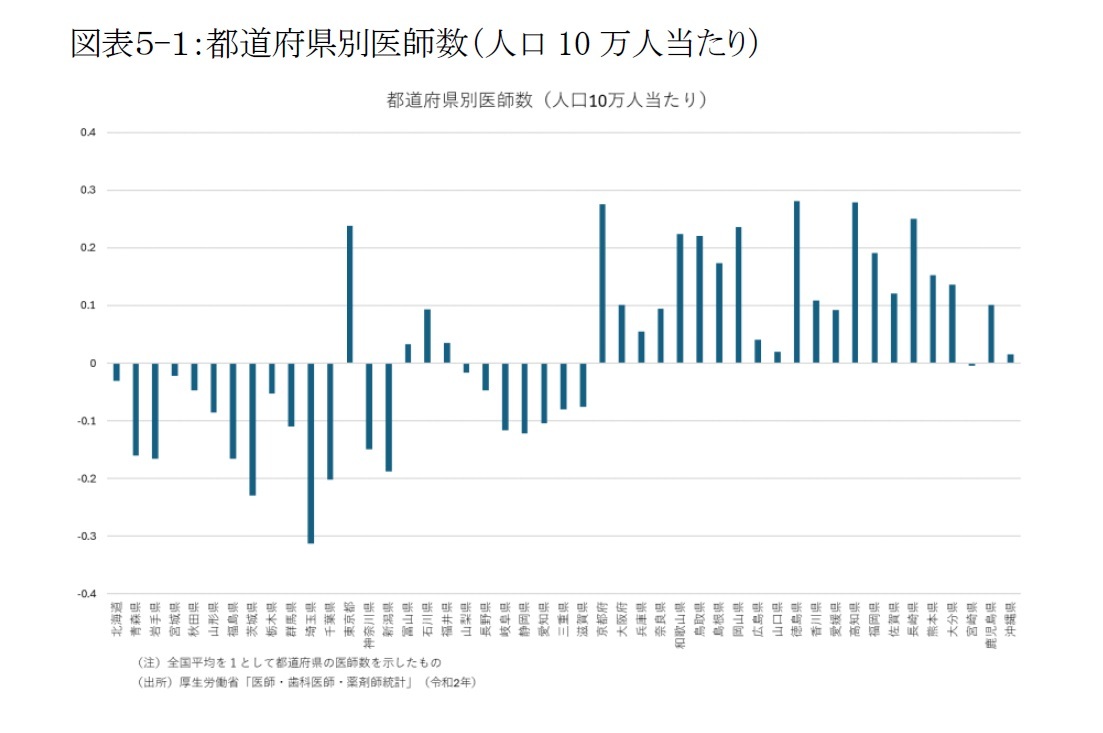

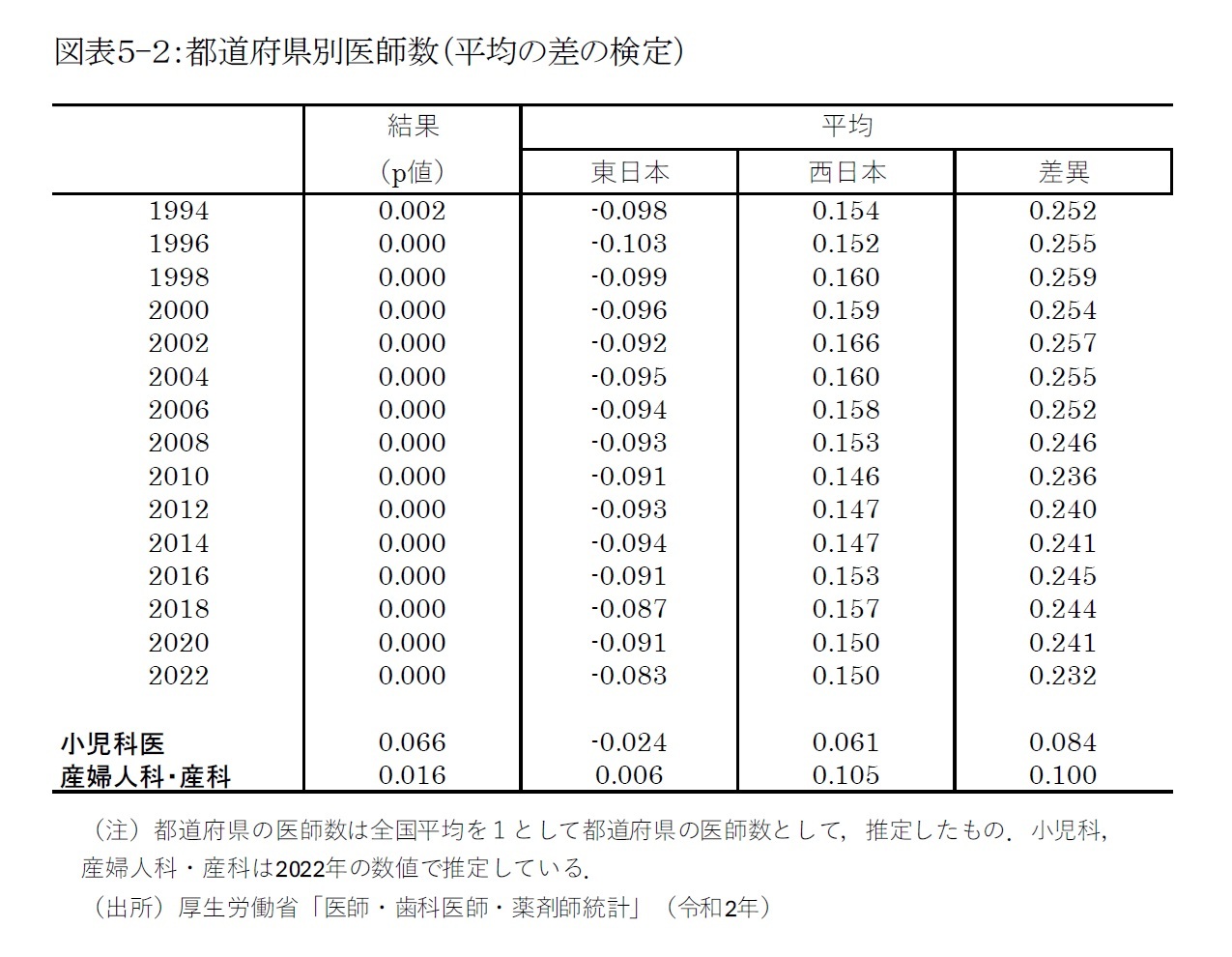

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」をもとに、1994年以降の状況をみると、一貫して医師数は西高東低傾向にあることが統計学的に有意に確認できる。しかし、新医師臨床研修制度の導入や定員増の効果等から小幅であるが東日本と西日本における偏在傾向は縮小傾向にある。

Okada, et al(2018)によれば、医者の勤務地の選択は卒業した地域への就職ではなく、さまざまな要素で決定されることを示している。医者の勤務地の移動により、医学部の設置場所による格差の一部分は是正されていると指摘している。また、勤務先としての病院や病床数の多さも影響している可能性が考えられる(谷本、2019)。

2 入院患者7人に看護師1人以上を配置している病院に対して、一患者あたり一日1万5550円が診療報酬として支払われることになった。

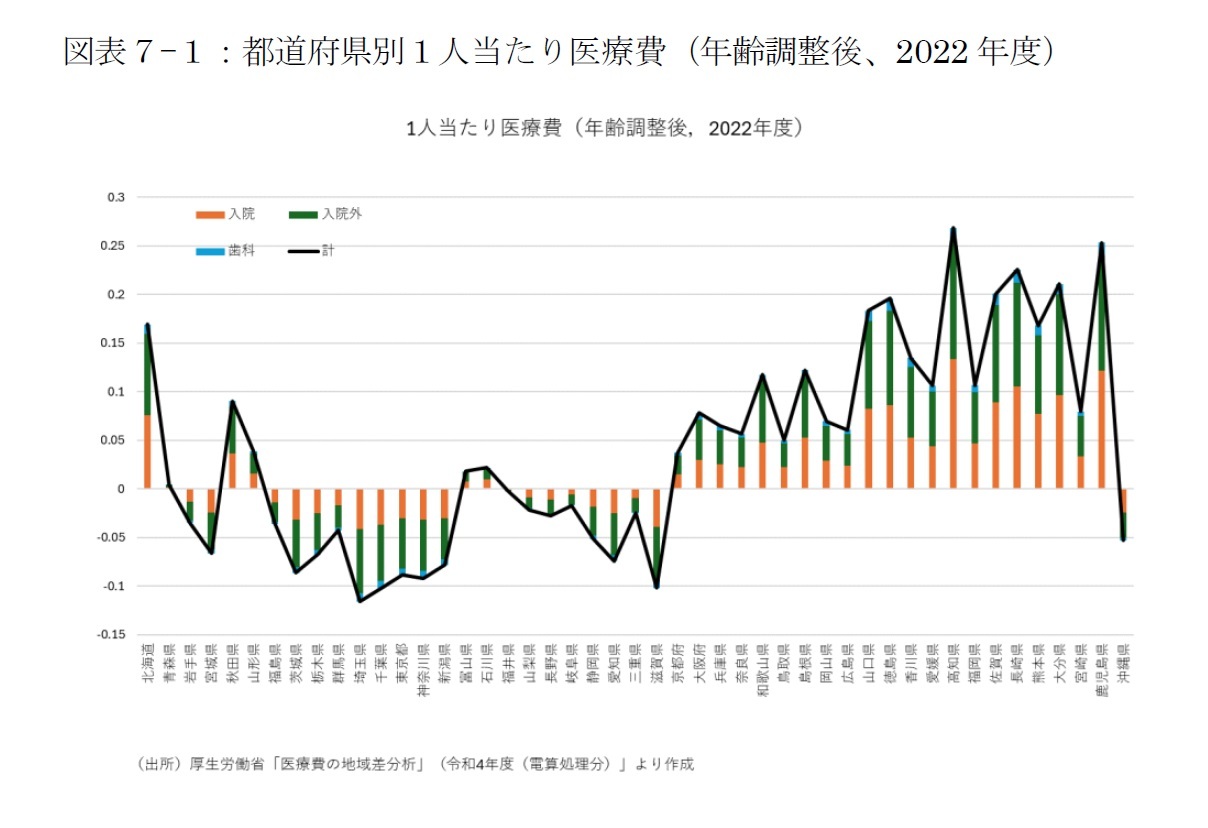

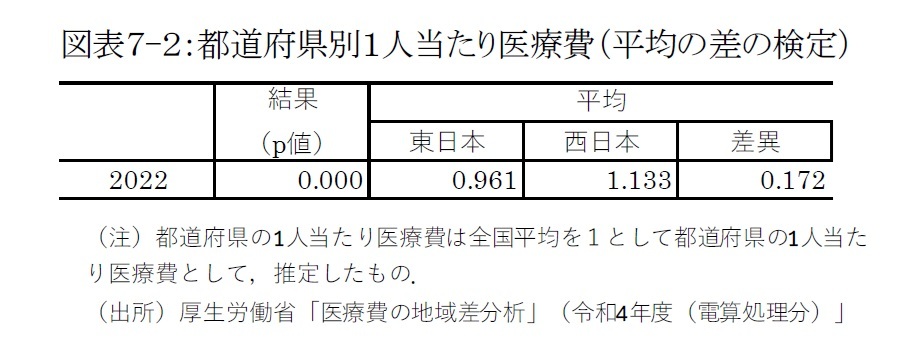

この背景には、西日本では人口に比して概ね、病床数が多いこと、入院患者の割合(入院受療率)が高いことが指摘されている。日本医師会総合政策研究機構(2017)では、病床数の地域差は高度経済成長期の人口移動を経て形成されたと指摘されている。また、人口10万対病床数が多い地域では中小病院が多く、また中小病院が多い地域では民間病院が多いとしている。

(2024年06月05日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 全国旅行支援の経済効果に対する評価と課題

- 霧の中のGDP~経済ショック時のGDP速報をどう捉えるか~

- Covid-19における外出抑制~人々の自発的な抑制と飲食店への営業自粛要請~

- ソーシャルディスタンス(社会的距離の確保)の経済への影響

- 消費増税における延期判断の適否~EBPMサイクルと弾力条項の必要性~

- 職業安定業務統計からみられる労働需給~人手不足と賃金の動向~

- 消費税における軽減税率の効果-景気安定化の観点からの検討

- 労働関連統計にみられる人口減少と高齢化の影響 ~九州地域の場合~

- 高速交通網整備の地域経済への効果~「陸の孤島」島根県西部地域における公共財の整備~

- 消費税増税における「認知ラグ」の影響

大阪経済大学経済学部教授

小巻 泰之

小巻 泰之のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/08 | 所得階層別にみた食料品価格の高騰の影響-賃金を考慮した価格水準からの検討 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2024/06/05 | 人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2023/06/07 | 全国旅行支援の経済効果に対する評価と課題 | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

| 2022/05/09 | 霧の中のGDP~経済ショック時のGDP速報をどう捉えるか~ | 小巻 泰之 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

人口戦略会議・消滅可能性自治体と西高東低現象~ソフトインフラの偏在から検討する~のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!