- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 資金循環統計(23年7-9月期)~個人金融資産は2121兆円と過去最高を更新、家計の投資が活発化

2023年12月20日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1.個人金融資産(23年9月末):前年比101兆円増、前期末比6兆円増

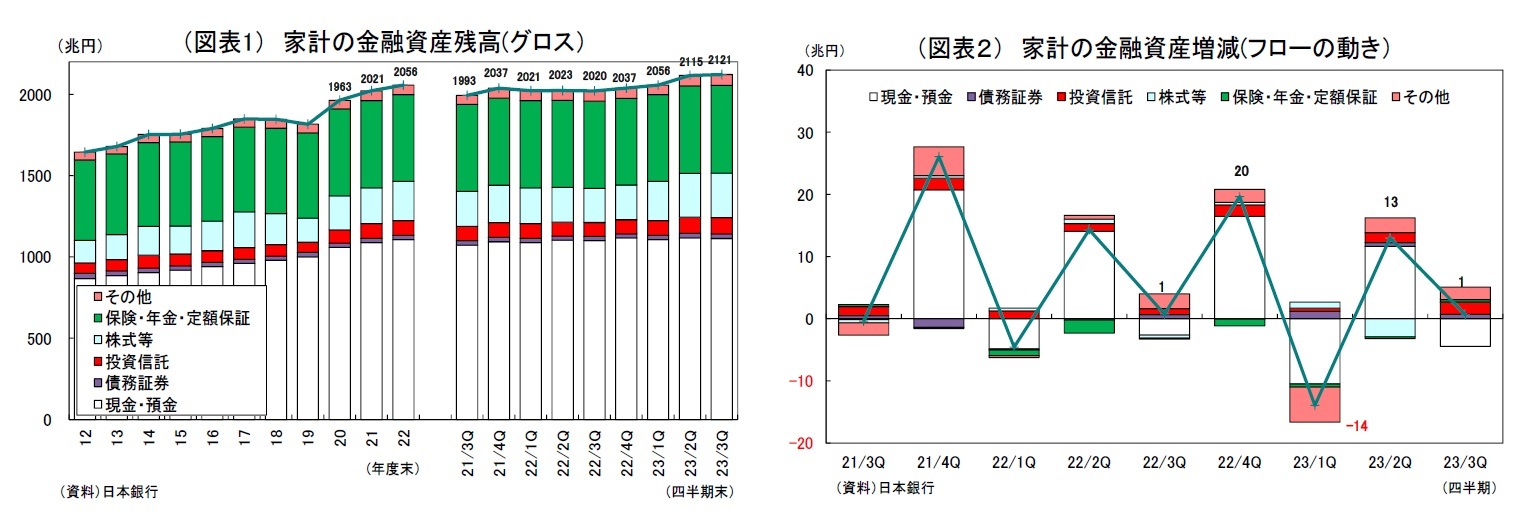

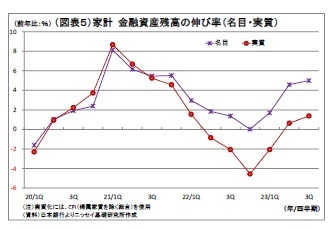

2023年9月末の個人金融資産残高は、前年比101兆円増(5.0%増)の2121兆円となった。過去最高であった6月末の水準を小幅に上回り、4四半期連続で過去最高を更新した1。年間で見た場合、資金の純流入が19兆円あったほか、株高が進んだ影響などにより時価変動2の影響がプラス82兆円(うち国内株式等がプラス65兆円、投資信託がプラス9兆円)に達し、個人金融資産残高を大きく押し上げた。

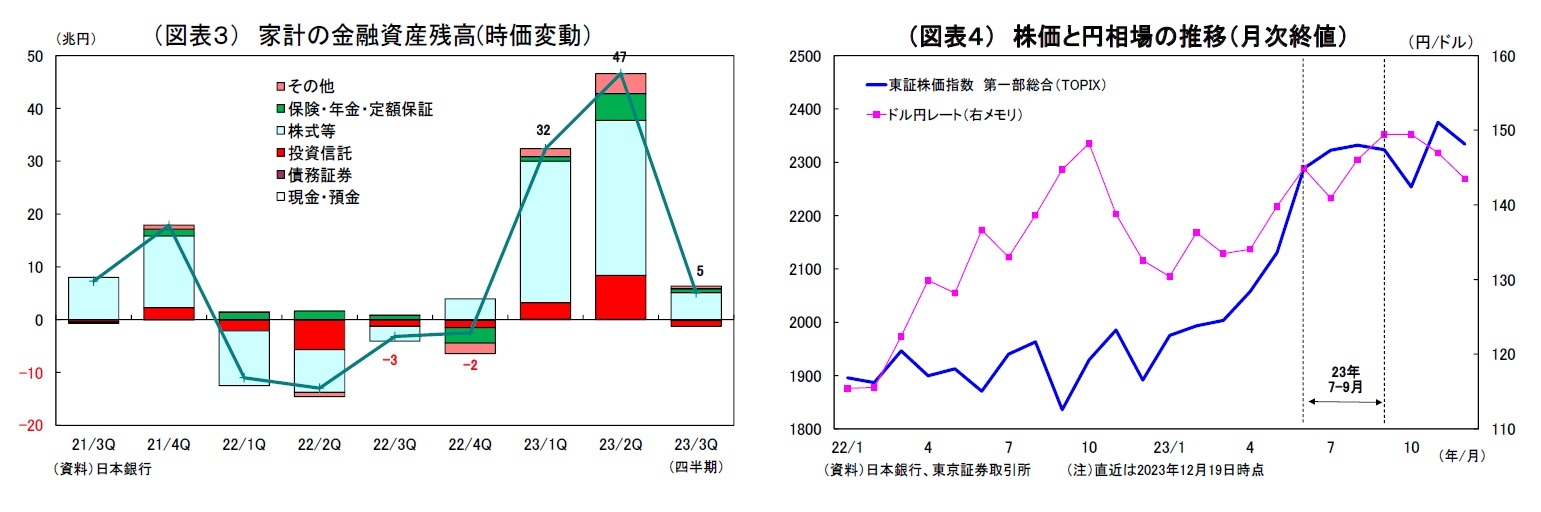

四半期ベースで見ると、個人金融資産は前期末(6月末)比で6兆円増と、小幅ながら4四半期連続で増加した。例年、7-9月期は一般的な賞与支給月を含まないことから資金の純流入が進みづらい傾向があり 、今回も例年並みの1兆円の純流入に留まった。一方、この間に株価がやや上昇し、円相場も円安に振れたことで、時価変動の影響がプラス5兆円(うち国内株式等がプラス5兆円、投資信託がマイナス1兆円)発生し、資産残高を押し上げた(図表1~4)。

四半期ベースで見ると、個人金融資産は前期末(6月末)比で6兆円増と、小幅ながら4四半期連続で増加した。例年、7-9月期は一般的な賞与支給月を含まないことから資金の純流入が進みづらい傾向があり 、今回も例年並みの1兆円の純流入に留まった。一方、この間に株価がやや上昇し、円相場も円安に振れたことで、時価変動の影響がプラス5兆円(うち国内株式等がプラス5兆円、投資信託がマイナス1兆円)発生し、資産残高を押し上げた(図表1~4)。

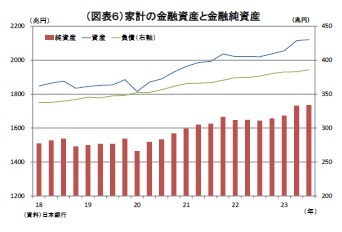

なお、家計の金融資産(グロス)は、既述のとおり7-9月期に6兆円増加したが、この間の金融負債が3兆円増加したため、金融資産から負債を控除した純資産残高は6月末比3兆円増の1735兆円となった(図表6)。

なお、家計の金融資産(グロス)は、既述のとおり7-9月期に6兆円増加したが、この間の金融負債が3兆円増加したため、金融資産から負債を控除した純資産残高は6月末比3兆円増の1735兆円となった(図表6)。足元の10-12月期については、一般的な賞与支給月を含むことから、例年、資金の純流入が大きく進む傾向がある。一方、国内株や円相場は9月末対比で限定的な動きに留まっていることから、時価変動の影響も限定的と推測される。

従って、年末にかけて市場が急変しなければ、12月末時点の個人金融資産残高は9月末からさらに増加し、過去最高を更新する可能性が高い。

1 2023年4~6月期の計数は今回改定されている。

2 統計上の表現は「調整額」(フローとストックの差額)だが、本稿ではわかりやすさを重視し、「時価(変動)」と表記。

2.家計の資金流出入の詳細:リスク性資産等への投資が活発化

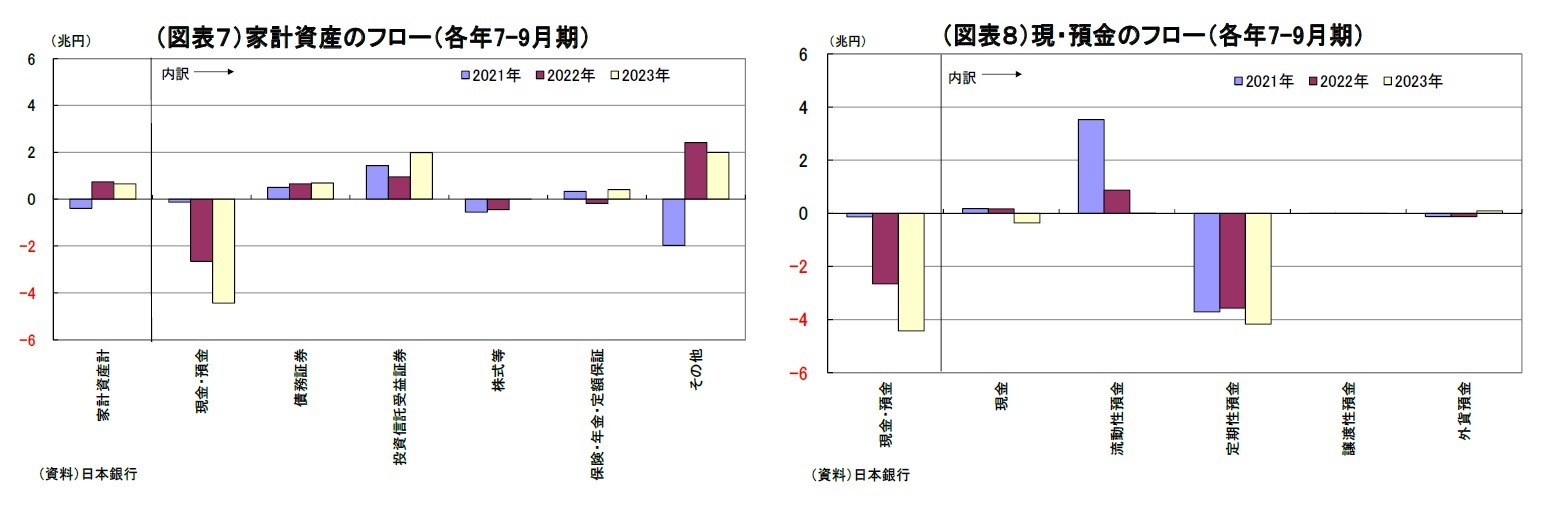

7-9月期の個人金融資産への資金流出入について詳細を確認すると(図表7)、例年同様、季節要因(賞与の有無等)によって現預金が純流出(取り崩し)となったが、流出の規模は4.4兆円と前年同期(2.7兆円)を上回り、例年よりもやや大きめ3となった。

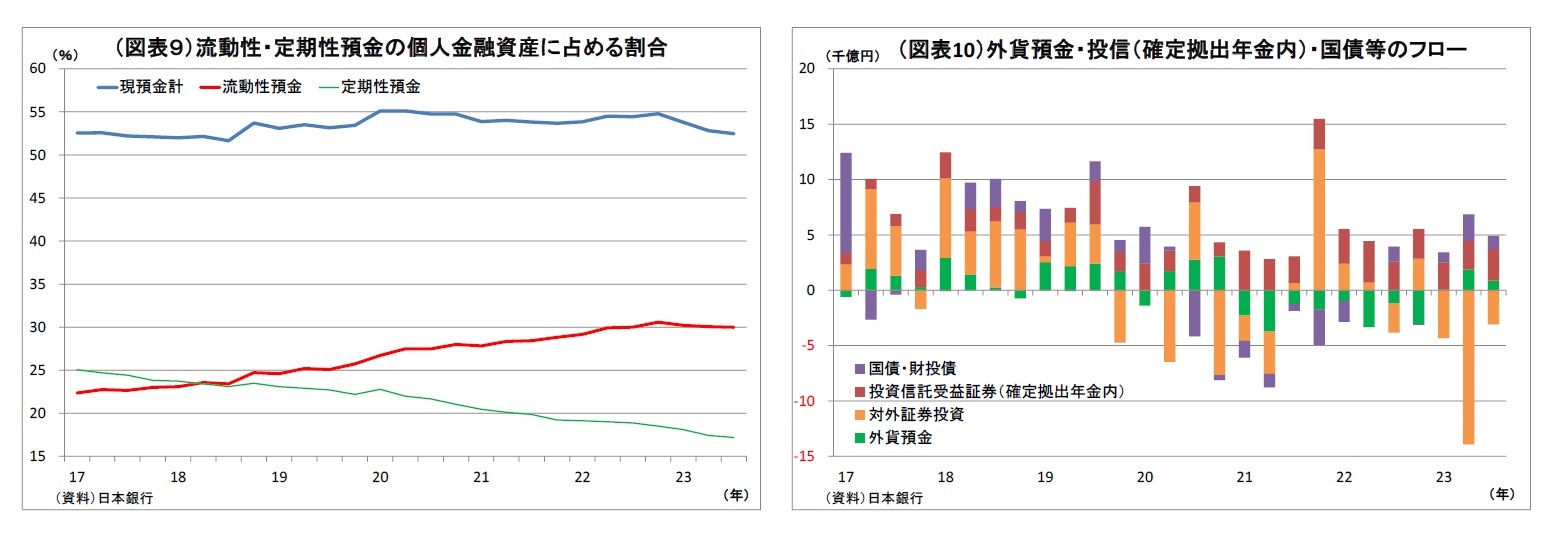

内訳では、流動性預金(普通預金など)への純流入が0.01兆円と昨年や一昨年を下回った(図表8)。また、定期性預金は4.2兆円の純流出となった(図表8)。純流出の規模は例年を上回り、7-9月期としては過去最大となった。物価上昇が進む中、実質的な価値の目減りを危惧して、物価上昇に弱い預金を避ける動きが一部で生じた可能性がある。実際、株高等による分母拡大の影響もあるが、現預金が個人金融資産に占める割合は52.5%と2018年9月以来の水準に低下している(図表9)。

内訳では、流動性預金(普通預金など)への純流入が0.01兆円と昨年や一昨年を下回った(図表8)。また、定期性預金は4.2兆円の純流出となった(図表8)。純流出の規模は例年を上回り、7-9月期としては過去最大となった。物価上昇が進む中、実質的な価値の目減りを危惧して、物価上昇に弱い預金を避ける動きが一部で生じた可能性がある。実際、株高等による分母拡大の影響もあるが、現預金が個人金融資産に占める割合は52.5%と2018年9月以来の水準に低下している(図表9)。

定期性預金からの純流出は31四半期連続となり、この間の累計流出額は96兆円に達している。この結果、定期性預金が個人金融資産に占める割合は17.2%にまで低下している。預金金利がほぼゼロであるうえ、引き出し制限があって流動性の低い定期性預金からの資金流出には歯止めがかかっていない。日銀が7月に続いて10月にも長期金利操作目標の許容上限を実質的に引き上げたことを受けて、定期預金金利を引き上げる動きが相次いだが、上昇幅は総じて小幅であるため、今後も大幅な資金流出が続くだろう。

次に、リスク性資産等への投資フローを確認すると、まず代表格である株式等が14億円の純流入(前年同期は0.4兆円の純流出)となったほか、投資信託が2.0兆円の純流入(前年同期は1.0兆円の純流入)となった。純流入の規模は2015年4-6月期以来の高水準にあたる。また、投資信託の純流入は14四半期連続で、この間の純流入額は17兆円に達するなど息の長い流入が続いている。積み立てNISAなど積み立て投資(確定拠出年金分は別枠)の普及が寄与しているとみられる。

一方、(米国株などの)対外証券投資は0.3兆円の純流出(前年同期も0.3兆円の純流入)となった(図表10)。円安が進んだことで、過去の投資分の利益確定売りが活発になった可能性がある。

その他では、外貨預金が0.1兆円の純流入と3期連続の純流入となった。従来は円安に伴う利益確定的な解約が優勢であったが、海外金利が上昇を続けるなかで海外の高金利獲得を目的とする流入が優勢となった可能性がある。確定拠出年金内の投資信託も堅調な純流入(0.3兆円)を続けているほか、預金金利よりも金利が優位にある国債(主に個人向け国債とみられる)も1.2兆円の純流入と3期連続で純流入となっている。

以上の通り、個人金融資産全体からすればまだ限定的な動きとはいえ、家計によるリスク性資産への投資が活発化してきている。物価上昇による資産価値の目減り圧力が続き、インフレヘッジ需要が台頭したほか、来年のNISA拡充を控えて投資への注目度が高まった影響と考えられる。今後、家計の投資意欲がさらに高まってリスク性資産への投資が一層加速するかが注目される。

3 直近10年間の7-9月期の中で、3番目の流出規模にあたる。

次に、リスク性資産等への投資フローを確認すると、まず代表格である株式等が14億円の純流入(前年同期は0.4兆円の純流出)となったほか、投資信託が2.0兆円の純流入(前年同期は1.0兆円の純流入)となった。純流入の規模は2015年4-6月期以来の高水準にあたる。また、投資信託の純流入は14四半期連続で、この間の純流入額は17兆円に達するなど息の長い流入が続いている。積み立てNISAなど積み立て投資(確定拠出年金分は別枠)の普及が寄与しているとみられる。

一方、(米国株などの)対外証券投資は0.3兆円の純流出(前年同期も0.3兆円の純流入)となった(図表10)。円安が進んだことで、過去の投資分の利益確定売りが活発になった可能性がある。

その他では、外貨預金が0.1兆円の純流入と3期連続の純流入となった。従来は円安に伴う利益確定的な解約が優勢であったが、海外金利が上昇を続けるなかで海外の高金利獲得を目的とする流入が優勢となった可能性がある。確定拠出年金内の投資信託も堅調な純流入(0.3兆円)を続けているほか、預金金利よりも金利が優位にある国債(主に個人向け国債とみられる)も1.2兆円の純流入と3期連続で純流入となっている。

以上の通り、個人金融資産全体からすればまだ限定的な動きとはいえ、家計によるリスク性資産への投資が活発化してきている。物価上昇による資産価値の目減り圧力が続き、インフレヘッジ需要が台頭したほか、来年のNISA拡充を控えて投資への注目度が高まった影響と考えられる。今後、家計の投資意欲がさらに高まってリスク性資産への投資が一層加速するかが注目される。

3 直近10年間の7-9月期の中で、3番目の流出規模にあたる。

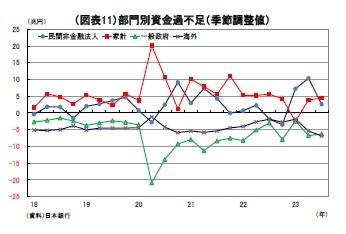

3.その他注目点:家計は2期連続で資金余剰に、日銀の国債保有割合は過去最高を更新

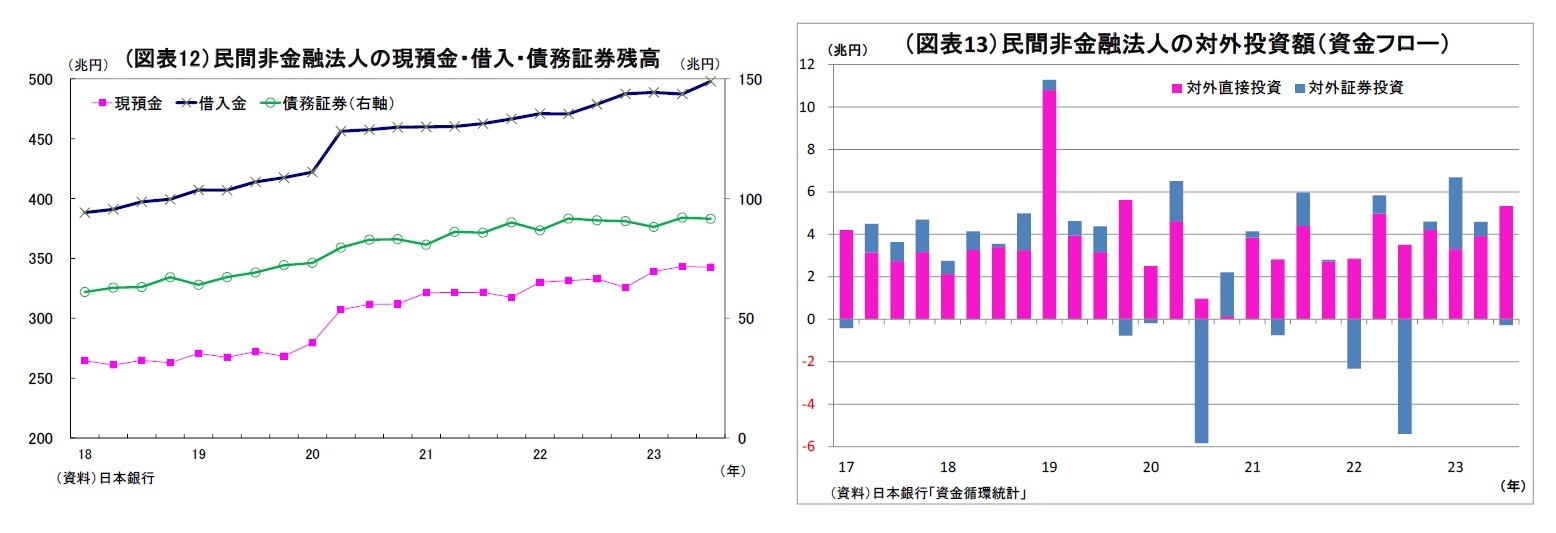

9月末の民間非金融法人の借入金残高は498兆円と6月末から11兆円増加した一方、債務証券の残高は92兆円と6月末から0.5兆円減少した(図表12)。このため、有利子負債は10兆円増加した。一方、民間非金融法人の現預金残高は343兆円と6月末から0.5兆円減少している。このため、有利子負債から現預金を控除した純有利子負債は、6月末から11兆円増加している。

7-9月期の民間非金融法人による対外投資(フロー)を確認すると、対外直接投資は5.3兆円と、4-6月期の3.9兆円から増加した。コロナの拡大に伴って一旦途絶えた後、2021年以降は堅調な投資フローが続いている(図表13)。なお、7-9月期の対外証券投資は減少(回収超過)に転じている。

7-9月期の民間非金融法人による対外投資(フロー)を確認すると、対外直接投資は5.3兆円と、4-6月期の3.9兆円から増加した。コロナの拡大に伴って一旦途絶えた後、2021年以降は堅調な投資フローが続いている(図表13)。なお、7-9月期の対外証券投資は減少(回収超過)に転じている。

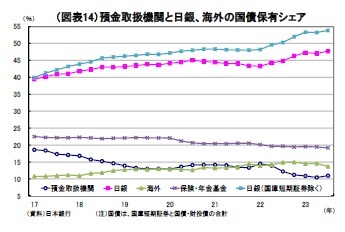

9月末の国債(国庫短期証券を含む)発行残高は1207兆円と、6月末(1240兆円)から大きく減少した。日銀のYCC修正(7月)に伴う金利上昇によって時価が下落したことが主因だ。

9月末の国債(国庫短期証券を含む)発行残高は1207兆円と、6月末(1240兆円)から大きく減少した。日銀のYCC修正(7月)に伴う金利上昇によって時価が下落したことが主因だ。主な経済主体の保有状況を見ると(図表14)、最大保有者である日銀の国債保有高は576兆円と6月末から7兆円減少したが、時価下落の影響(12兆円)によるものだ。フローでの国債買入れは5兆円であった。全体の減少ペースを下回ったことで、日銀の保有シェアは47.7%と過去最高を更新した。このうち1年超の長期国債に限れば、日銀のシェアは53.9%まで引きあがり、こちらも過去最高を更新している。

一方、海外部門の保有高は6月末から16兆円減の165兆円となった。このうち、フローでの減少が13兆円に達している。YCC修正後の金利上昇(価格下落)等を受けて、下落リスクを懸念した海外勢の国債売りが活発化したとみられる。シェアについても13.7%(6月末は14.6%)と2021年9月以来の水準に低下している。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年12月20日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

経歴

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

| 2025/09/19 | 日銀短観(9月調査)予測~大企業製造業の業況判断DIは2ポイント上昇の15と予想、物価関連項目に注目 | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【資金循環統計(23年7-9月期)~個人金融資産は2121兆円と過去最高を更新、家計の投資が活発化】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

資金循環統計(23年7-9月期)~個人金融資産は2121兆円と過去最高を更新、家計の投資が活発化のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!