- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 資産運用・資産形成 >

- 資産運用 >

- 資産運用立国政策に見る日本の資産運用業界の課題

2023年12月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

2023年10月、政府は資産運用業界の構造改革に取り組む「資産運用立国」政策プランを策定するための会合を開催した。資産運用立国政策では日本の資産運用業について様々な課題を指摘しており、「資産運用会社の多様化の促進」、「資産運用の高度化と効率的な業務運営の実現」、「投資資産の多様化」といった目標を掲げている。資産運用立国政策から、日本の資産運用業界の現状と課題について見ていきたい。

資産運用立国政策が推進される背景には、日本の資産運用額は経済規模対比では他国と比べて小さいことや日本の大手資産運用会社の運用資産額はグローバルでは必ずしも大きくないといった現状がある。日本の資産運用業界の様々な課題について構造改革を行うことで業界の成長と発展を目指している。

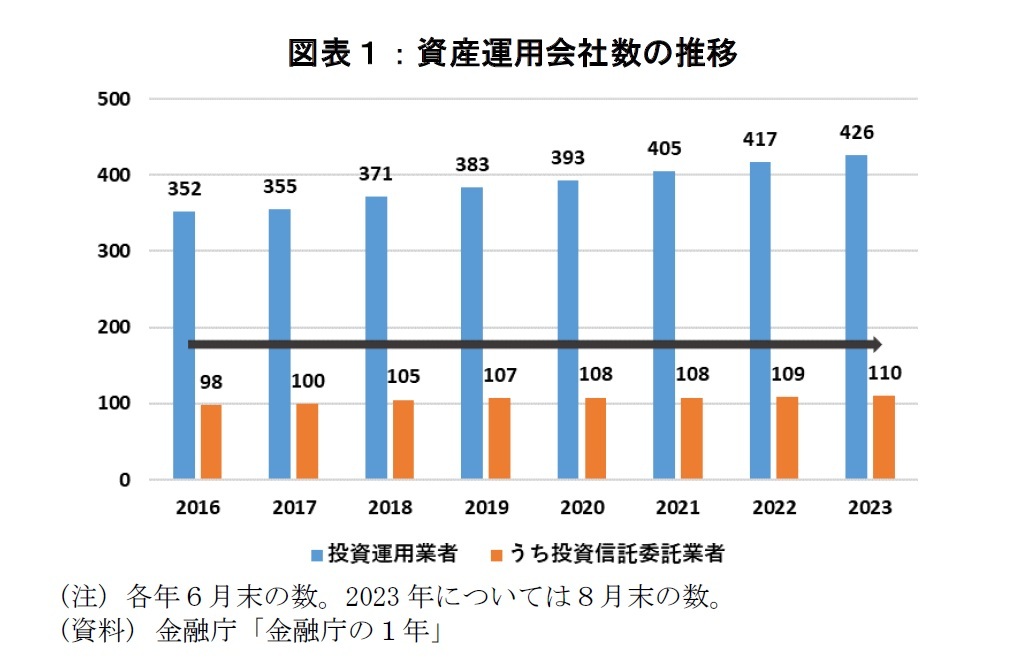

政策のそれぞれの内容について見ると、資産運用会社の多様化の促進に関しては、日本では資産運用会社の新規参入が少ないことが課題となっている。近年の日本の投資信託委託業者の数の推移を見ると、その数は変化が少なく投資信託委託業への新規参入が少ないことが示されている(図表1)。

資産運用会社の新規参入には様々な参入障壁があると指摘されている。新規参入には、投資運用業の参入要件を満たすための体制整備と当初の運用資金(シードマネー)の獲得などが障壁となる。日本では、計理、コンプライアンスなどのミドル・バック業務の体制を自社で整備する必要がある。これに対し、欧米などでは、ミドル・バック業務やトレーディング業務を外部委託することができ、資産運用会社やファンドマネージャーはファンドの投資方針の策定や運用に注力することができる。

資産運用立国政策が推進される背景には、日本の資産運用額は経済規模対比では他国と比べて小さいことや日本の大手資産運用会社の運用資産額はグローバルでは必ずしも大きくないといった現状がある。日本の資産運用業界の様々な課題について構造改革を行うことで業界の成長と発展を目指している。

政策のそれぞれの内容について見ると、資産運用会社の多様化の促進に関しては、日本では資産運用会社の新規参入が少ないことが課題となっている。近年の日本の投資信託委託業者の数の推移を見ると、その数は変化が少なく投資信託委託業への新規参入が少ないことが示されている(図表1)。

資産運用会社の新規参入には様々な参入障壁があると指摘されている。新規参入には、投資運用業の参入要件を満たすための体制整備と当初の運用資金(シードマネー)の獲得などが障壁となる。日本では、計理、コンプライアンスなどのミドル・バック業務の体制を自社で整備する必要がある。これに対し、欧米などでは、ミドル・バック業務やトレーディング業務を外部委託することができ、資産運用会社やファンドマネージャーはファンドの投資方針の策定や運用に注力することができる。

シードマネーの獲得についても、一般的に機関投資家が投資先を選定する際に過去3年程度の運用実績を求める場合が多い。しかし、新興の資産運用会社では、運用担当者が前職で運用経験を持っていても現在の会社での実績を示せないことが障壁となる。政府はこの課題に対処し資産運用会社の新規参入を促進するために、諸外国を参考に新興の資産運用会社を支援する新興資産運用業者プログラム(Emerging Manager Program:EMP)を導入することを検討している。

資産運用の高度化と効率的な業務運営の実現に関しては、投資信託の基準価額の二重計算の慣行が課題として挙げられている。日本では、資産運用会社と信託銀行がそれぞれ投資信託の基準価額を計算、照合する独自の慣行が行われている。これに対して、欧米では一般的に信託銀行のみが基準価額の計算を行っている。基準価額の二重計算を行うには資産運用会社は計算を行うための人員や体制を整備することが必要となり、資産運用に係るコストの増加につながっている。また、その他にも事務ミスに対する厳しい対応等を含め、欧米とは異なる独自の慣行が行われていることが海外から日本への新規参入の障壁となっていると指摘されている。

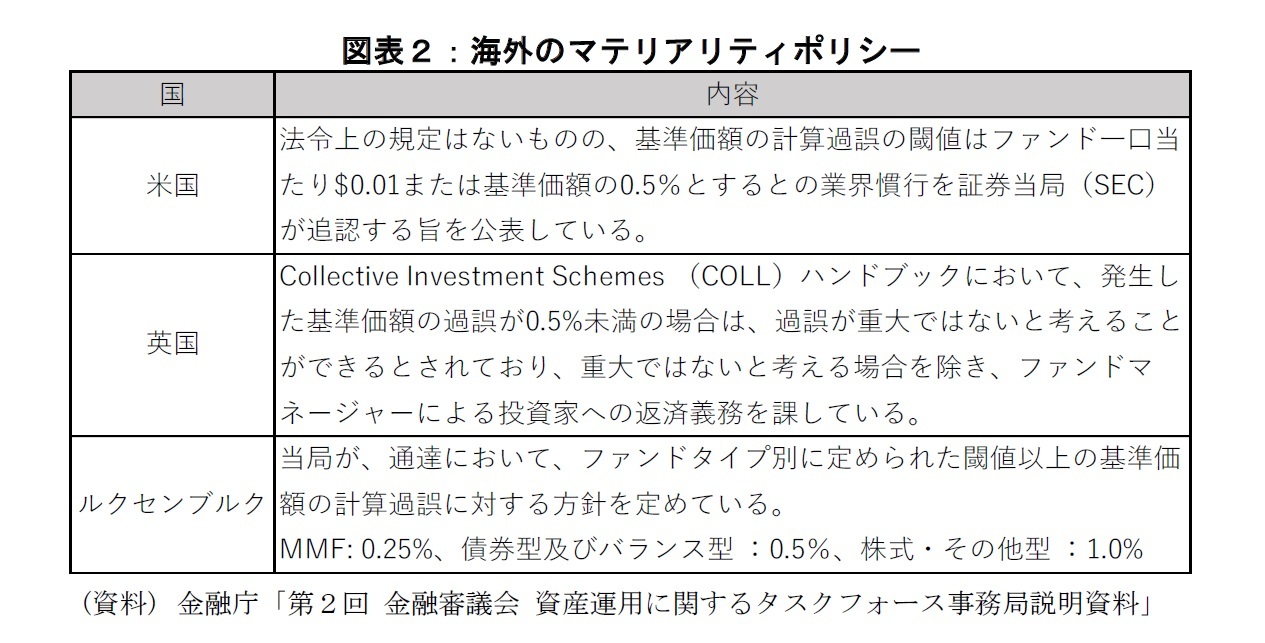

例えば、英国などでは投資信託の基準価額の計算過誤について共通の基準(マテリアリティポリシー)が設けられている(図表2)。この基準に従い、基準価額の誤りが重大でない場合は訂正を行わないことが認められている。マテリアリティポリシーの導入は投資信託の管理効率化によって新規参入を促すとともに運営コストの低減による受益者のメリットが期待される。

投資資産の多様化の観点からも現状の日本の制度には数多くの課題が残されている。米国では、同一運用ファンドでも信託報酬率や為替が異なるシェアクラス(種類株)の発行が認められているが、日本では法律により禁じられている。法改正によるファンドスキームの多様化は多様な運用商品の提供を可能とし、顧客の要望への柔軟な対応につながる。

このように現状では日本の資産運用には様々な独特の慣行や課題があり、こうした課題を一つ一つ解決していくことが必要となっている。制度の改正による新規参入の促進は適切な競争を促し、運用力の向上や商品・サービスの充実につながる。資産運用立国政策による今後の制度改正の動向に注目したい。

資産運用の高度化と効率的な業務運営の実現に関しては、投資信託の基準価額の二重計算の慣行が課題として挙げられている。日本では、資産運用会社と信託銀行がそれぞれ投資信託の基準価額を計算、照合する独自の慣行が行われている。これに対して、欧米では一般的に信託銀行のみが基準価額の計算を行っている。基準価額の二重計算を行うには資産運用会社は計算を行うための人員や体制を整備することが必要となり、資産運用に係るコストの増加につながっている。また、その他にも事務ミスに対する厳しい対応等を含め、欧米とは異なる独自の慣行が行われていることが海外から日本への新規参入の障壁となっていると指摘されている。

例えば、英国などでは投資信託の基準価額の計算過誤について共通の基準(マテリアリティポリシー)が設けられている(図表2)。この基準に従い、基準価額の誤りが重大でない場合は訂正を行わないことが認められている。マテリアリティポリシーの導入は投資信託の管理効率化によって新規参入を促すとともに運営コストの低減による受益者のメリットが期待される。

投資資産の多様化の観点からも現状の日本の制度には数多くの課題が残されている。米国では、同一運用ファンドでも信託報酬率や為替が異なるシェアクラス(種類株)の発行が認められているが、日本では法律により禁じられている。法改正によるファンドスキームの多様化は多様な運用商品の提供を可能とし、顧客の要望への柔軟な対応につながる。

このように現状では日本の資産運用には様々な独特の慣行や課題があり、こうした課題を一つ一つ解決していくことが必要となっている。制度の改正による新規参入の促進は適切な競争を促し、運用力の向上や商品・サービスの充実につながる。資産運用立国政策による今後の制度改正の動向に注目したい。

(2023年12月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1860

経歴

- 【職歴】

2008年 大和証券SMBC(現大和証券)入社

大和証券投資信託委託株式会社、株式会社大和ファンド・コンサルティングを経て

2019年 ニッセイ基礎研究所(現職)

【加入団体等】

・公益社団法人 日本証券アナリスト協会 検定会員

・修士(工学)

原田 哲志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/06 | グローバル株式市場動向(2025年9月)-米国の利下げ再開により上昇継続 | 原田 哲志 | 基礎研レター |

| 2025/09/12 | グローバル株式市場動向(2025年8月)-米国の利下げ期待から堅調な推移 | 原田 哲志 | 基礎研レター |

| 2025/09/03 | 日本の人的資本投資の現状と課題 | 原田 哲志 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/08/15 | グローバル株式市場動向(2025年7月)-米国と日欧の関税大枠合意により安心感が広がる | 原田 哲志 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【資産運用立国政策に見る日本の資産運用業界の課題】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

資産運用立国政策に見る日本の資産運用業界の課題のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!