- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 家計の貯蓄・消費・資産 >

- 無償労働を考慮した男女の収入比較-子育て期は女性が男性を約80万円上回る、専業主婦のピーク時の年収は約500万円

無償労働を考慮した男女の収入比較-子育て期は女性が男性を約80万円上回る、専業主婦のピーク時の年収は約500万円

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

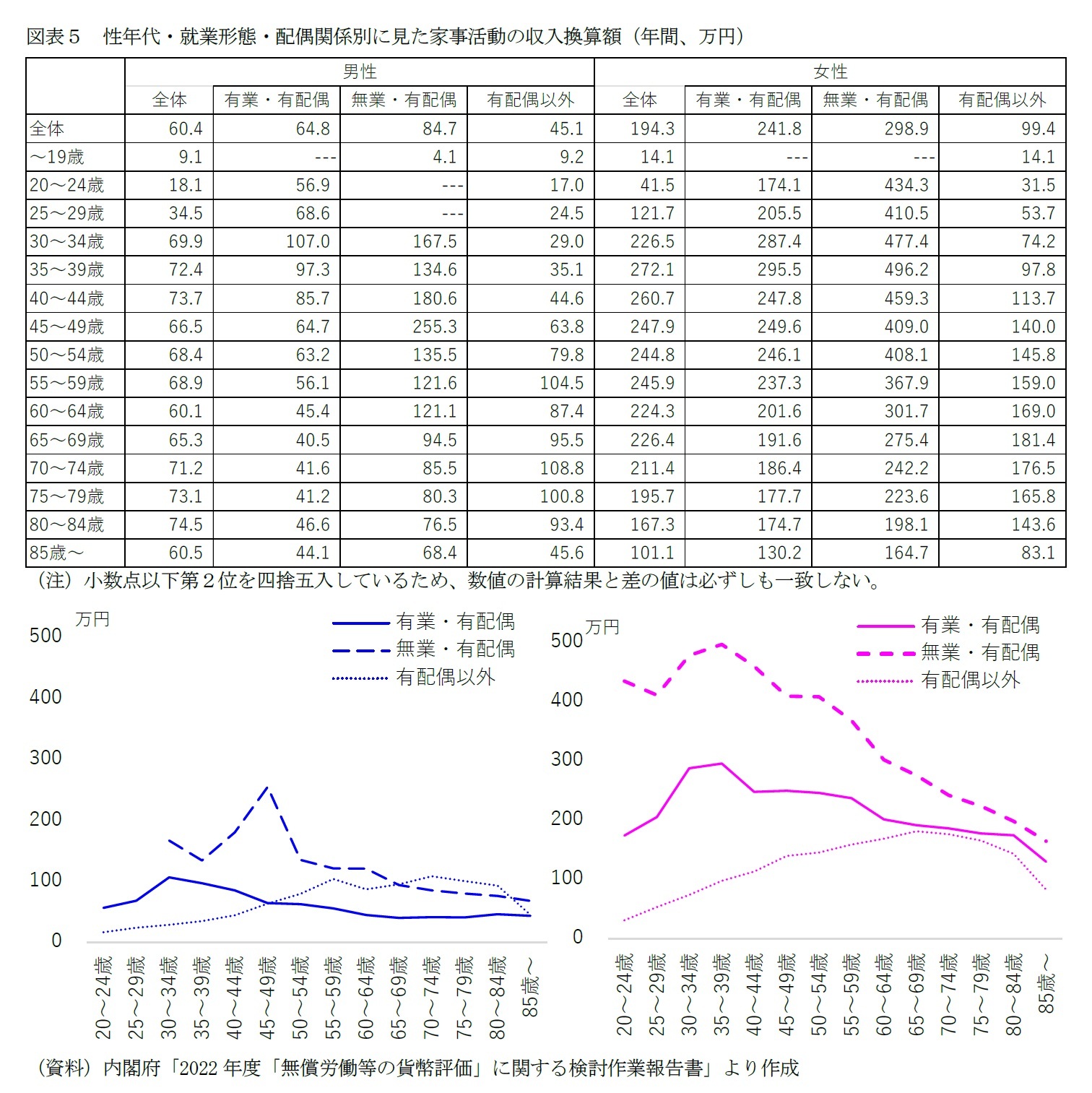

5――補足~就業状態や配偶関係を考慮した家事活動の収入換算額~専業主婦のピーク時は約500万円

就業状態や配偶関係別に家事活動の収入換算額を見ると、男性では40歳代までは無業・有配偶>有業・有配偶>有配偶以外の順に多いが、50歳代以降では有配偶以外が有業・有配偶を超えて、70歳代付近では最も多くなる(図表5)。つまり、男性では家族形成期や就業期の年代では同居家族がいる方が家事活動の収入換算額が多いが、高齢期では単身者の方が多い傾向がある。

なお、同じ属性同士の男女を比べると、いずれも女性が男性を上回る。

参考までに、共働き世帯の夫婦の比較に、より近しくなるものとして、先の一般労働者の年収に有業・有配偶者の家事活動の収入換算額を合算すると(図表略)、男性ではおおむね変わらないが、女性では家事活動の収入換算額の少ない有配偶以外が除かれるため、図表4で見た結果と比べて合算額が増える。その結果、全体では男性は合計578.3万円(図表4では573.9万円)、女性615.3万円(同567.8万円)となり、女性が男性を+37.0万円上回る(同▲6.1万円)。

また、年代別に見た推移は図表4と同様だが、子育て期の年代で女性が男性を上回る金額が増え(20~30歳代で女性が+約100万円、図表4では約80万円)、男性の年収が伸びやすい50歳代で男性が女性を上回る金額が減る(男性が+40万円前後、図表4では約50万円)。

ただし、より厳密な分析をするためには、一般労働者の年収推計額についても配偶関係を考慮すべきであり、得られるデータの制約上、本稿ではここまでの分析にとどめたい。

6――おわりに~家事・育児負担は結婚を躊躇する要因にも、少子化進行下で社会全体で解決すべき課題

2013年に女性の活躍推進政策が成長戦略として掲げられてから10年が経過した。この期間で、確かに女性の労働力率や管理職比率は向上したが5、社会や家庭における固定的性別役割分担意識も変わるのでなければ、女性の負担感は増すことになる。

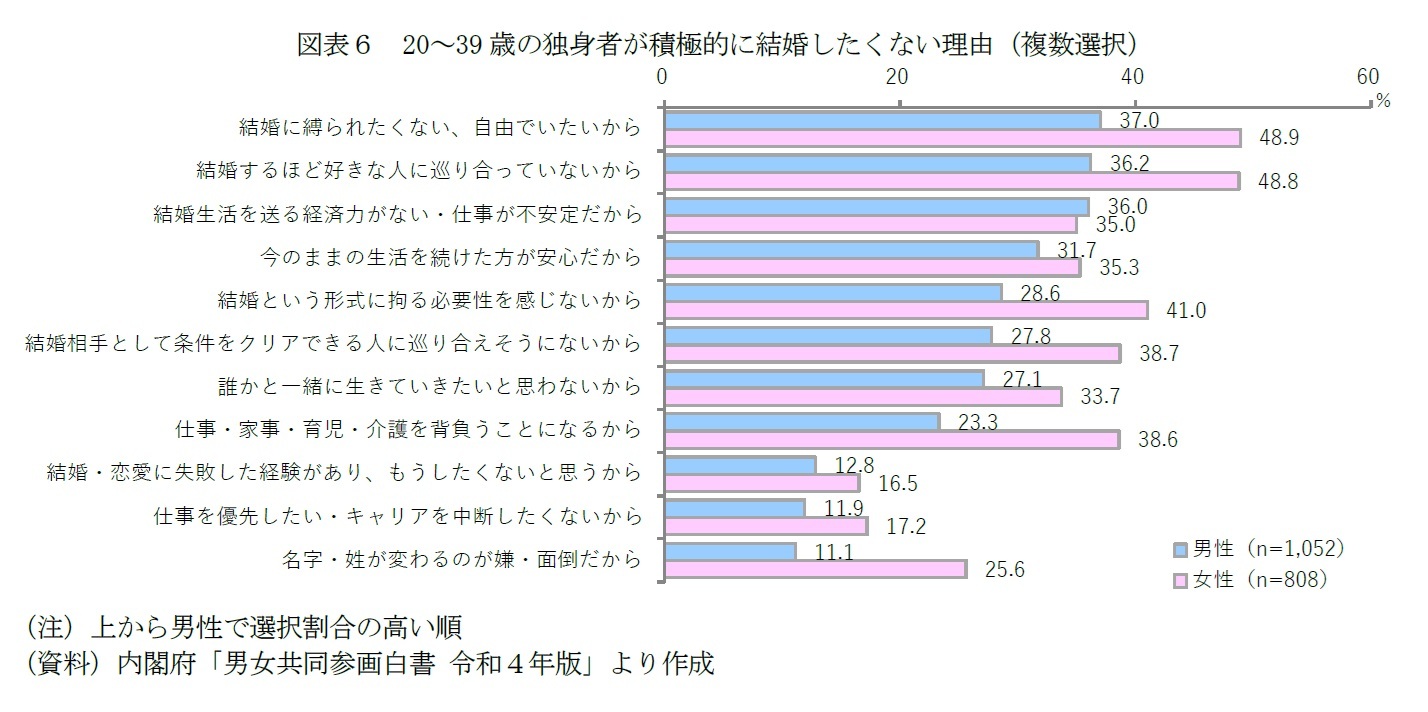

20・30歳代の独身者が積極的には結婚したくない理由を見ると、男女とも上位には「結婚に縛られたくない」や「結婚するほど好きな人に巡り合っていない」があがるが、男女差を見ると、「仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから」(男性23.3%、女性38.6%、女性が男性より+15.3%pt)や「名字・姓が変わるのが嫌・面倒だから」(同11.1%、同25.6%、同+14.5%pt)、「結婚に縛られたくない、自由でいたいから」(同37.0%、同48.9%、同+11.9%pt)といった家族形成に関わる理由を中心に、女性が男性を大幅に上回るものが多い。つまり、若い女性では、現在の子育て世代における結婚や子育てに関わる妻側の負担の大きさが結婚を躊躇させる要因にもなっている。

一方で男性でも「結婚に縛られたくない」が約4割、「仕事・家事・育児・介護を背負うことになるから」が約4分の1を占めて目立つとともに、男性では「結婚生活を送る経済力がない・仕事が不安定だから」(男性36.0%、女性35.0%)が女性を僅かに上回ることが特徴的だ。なお、将来を担う世代の経済基盤安定化の必要性については、既出レポート6で述べた通りだ。

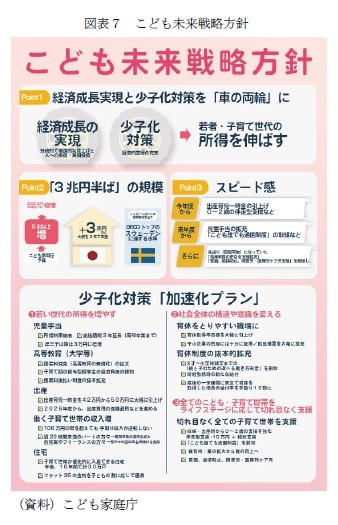

今年4月に発足した、こども家庭庁では「こども未来戦略方針」のもと、「少子化対策「加速化プラン」」として「(1)若い世代の所得を増やす(児童手当の拡充や出産一時金の引き上げ等)」ことや「(2)社会全体の構造や意識を変える(育休取得促進等)」ことが推し進められている。

今年4月に発足した、こども家庭庁では「こども未来戦略方針」のもと、「少子化対策「加速化プラン」」として「(1)若い世代の所得を増やす(児童手当の拡充や出産一時金の引き上げ等)」ことや「(2)社会全体の構造や意識を変える(育休取得促進等)」ことが推し進められている。特に、男性の育児休業の取得については、今後、大きな期待が寄せられるところだ。2022年10月に「出生時育児休業制度(産後パパ育休制度)」施行され、男性が育休を取得しやすい環境が整備された7ことに加えて、先日の厚生労働省の有識者会議8では、男女共に育休を取得することを促進するために、育児休業給付金を実質10割へ引き上げることが提案された9。男性の家事・育児時間の伸長は、妻の就業継続率や第2子以降の出生率向上に多大な効果を与える10。なお、先の会議では、2歳未満の子どものいる時間短縮勤務者に対する新たな給付策11も提案されている。

出生率の持続的な低下は日本の喫緊に取り組むべき課題だ。また、核家族化の進行や地域社会の変容によって子育て中の親が孤独感や孤立感を感じやすくなる中では、子育てに関わる様々な負担感への対応は、もはや家庭内だけの課題ではなく、社会全体で対処すべき課題となっている。

5 久我尚子「大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計~正社員で2人出産・育休・時短で2億円超、男性並水準で3億円超」、ニッセイ基礎研レポート(2023/2/28)

6 久我尚子「求められる将来世代の経済基盤の安定化~非正規雇用が生む経済格差と家族形成格差」、ニッセイ基礎研レポート(2023/3/27)

7 「産後パパ育休」は男性が従来の育休に加えて新たに取得可能となったもので、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分割して取得可能。2週間前までに申し出ればよく(従来制度は1ヵ月前)、休業中も一定の範囲で就業可能であるなど柔軟な仕組み。

8 第186回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(2023/11/13)

9 現在は休業前賃金の67%が支給されるが、今後、両親が共に育児休業を14日以上取得する場合は8割程度へ引き上げる案(手取り収入で見ると実質8割から10割への引き上げ)。

10 内閣府「令和元年版少子化社会対策白書」など

11 時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補う給付を創設する案(「育児時短就業給付(仮称)」)

(2023年11月21日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/10 | 若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【無償労働を考慮した男女の収入比較-子育て期は女性が男性を約80万円上回る、専業主婦のピーク時の年収は約500万円】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

無償労働を考慮した男女の収入比較-子育て期は女性が男性を約80万円上回る、専業主婦のピーク時の年収は約500万円のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!