- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 年金 >

- 公的年金 >

- 新しい将来人口推計と注目すべき推計結果

2023年09月05日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

公的年金の将来見通しは、2024年に公表される予定である。その計算基礎となる新しい将来人口の見通しが、2023年4月に公表された。将来の人口は、現在の人口を出発点に、出生数を加え、死亡数を差し引き、海外との移動(国際移動)を加味して推計される。なお、推計と言っても予想や予測ではなく、近年の傾向を反映した仮定から機械的に計算される。

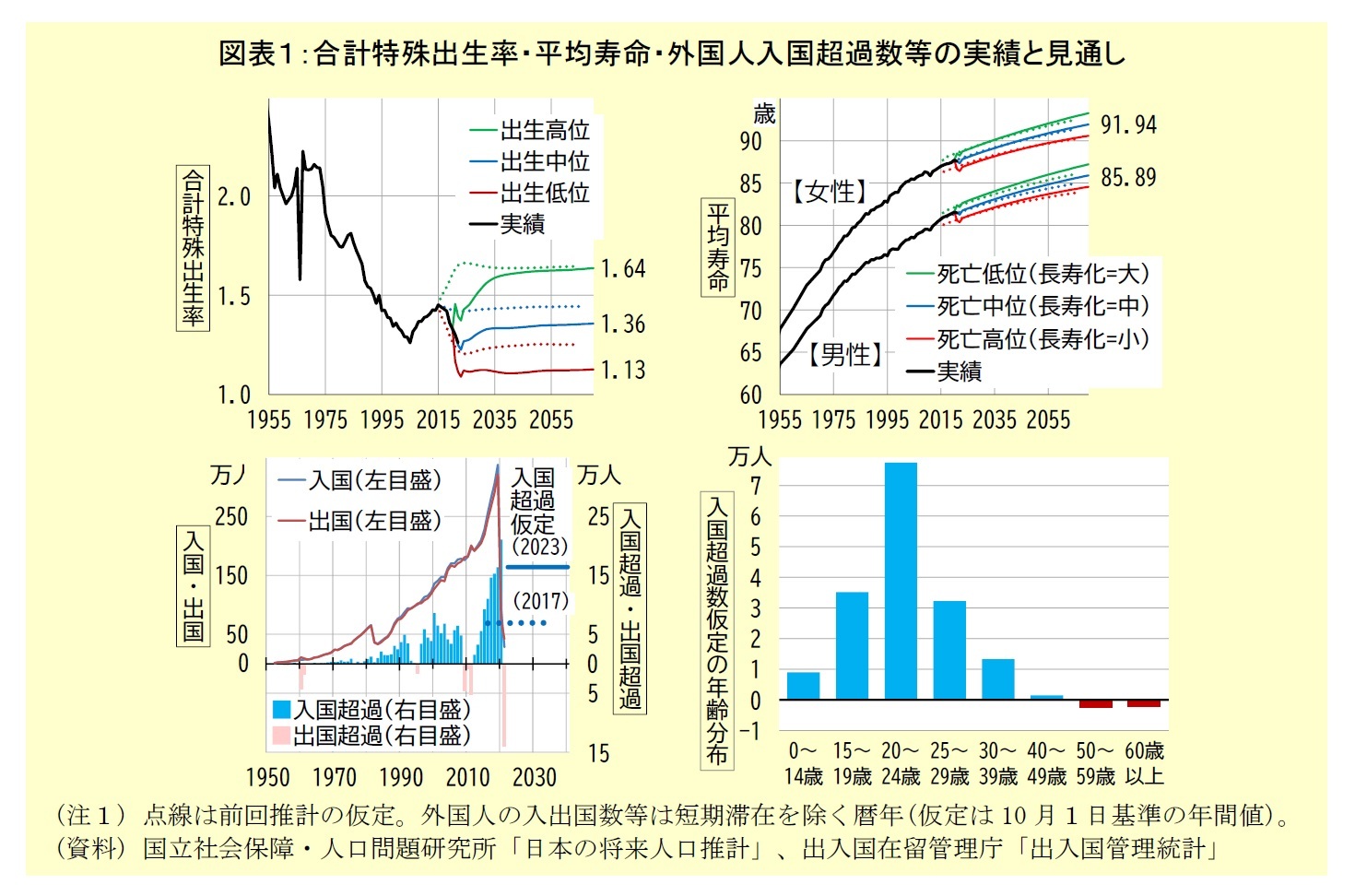

注目されることが多い出生率の中位の仮定は、コロナ禍下に見られた結婚や出産の減少に加えて、コロナ禍前から見られていた再低下が反映された。その結果、合計特殊出生率(ある年の15~49歳の出生率の合計)の長期的な水準は、前回の見通しよりも低下した。

死亡率の中位仮定は、男性では、近年の実績が前回の見通しよりも低いことを反映して、前回より平均寿命が延びる仮定となった。また、長寿化を見込む期間が前回の2065年から2070年に延びた影響で、男女とも長期的な(推計起点の50年後の)平均寿命が前回よりも上昇した。

国際移動の仮定は、近年の実績を反映し、日本人の入出国がほぼ均衡と仮定された一方で、外国人の入国超過数は前回の年7万人から年16万人へと概ね倍増する仮定となった(なお、この値は2022~2040年の水準であり、2041年以降は性年齢別の総人口比が据え置かれる)。

注目されることが多い出生率の中位の仮定は、コロナ禍下に見られた結婚や出産の減少に加えて、コロナ禍前から見られていた再低下が反映された。その結果、合計特殊出生率(ある年の15~49歳の出生率の合計)の長期的な水準は、前回の見通しよりも低下した。

死亡率の中位仮定は、男性では、近年の実績が前回の見通しよりも低いことを反映して、前回より平均寿命が延びる仮定となった。また、長寿化を見込む期間が前回の2065年から2070年に延びた影響で、男女とも長期的な(推計起点の50年後の)平均寿命が前回よりも上昇した。

国際移動の仮定は、近年の実績を反映し、日本人の入出国がほぼ均衡と仮定された一方で、外国人の入国超過数は前回の年7万人から年16万人へと概ね倍増する仮定となった(なお、この値は2022~2040年の水準であり、2041年以降は性年齢別の総人口比が据え置かれる)。

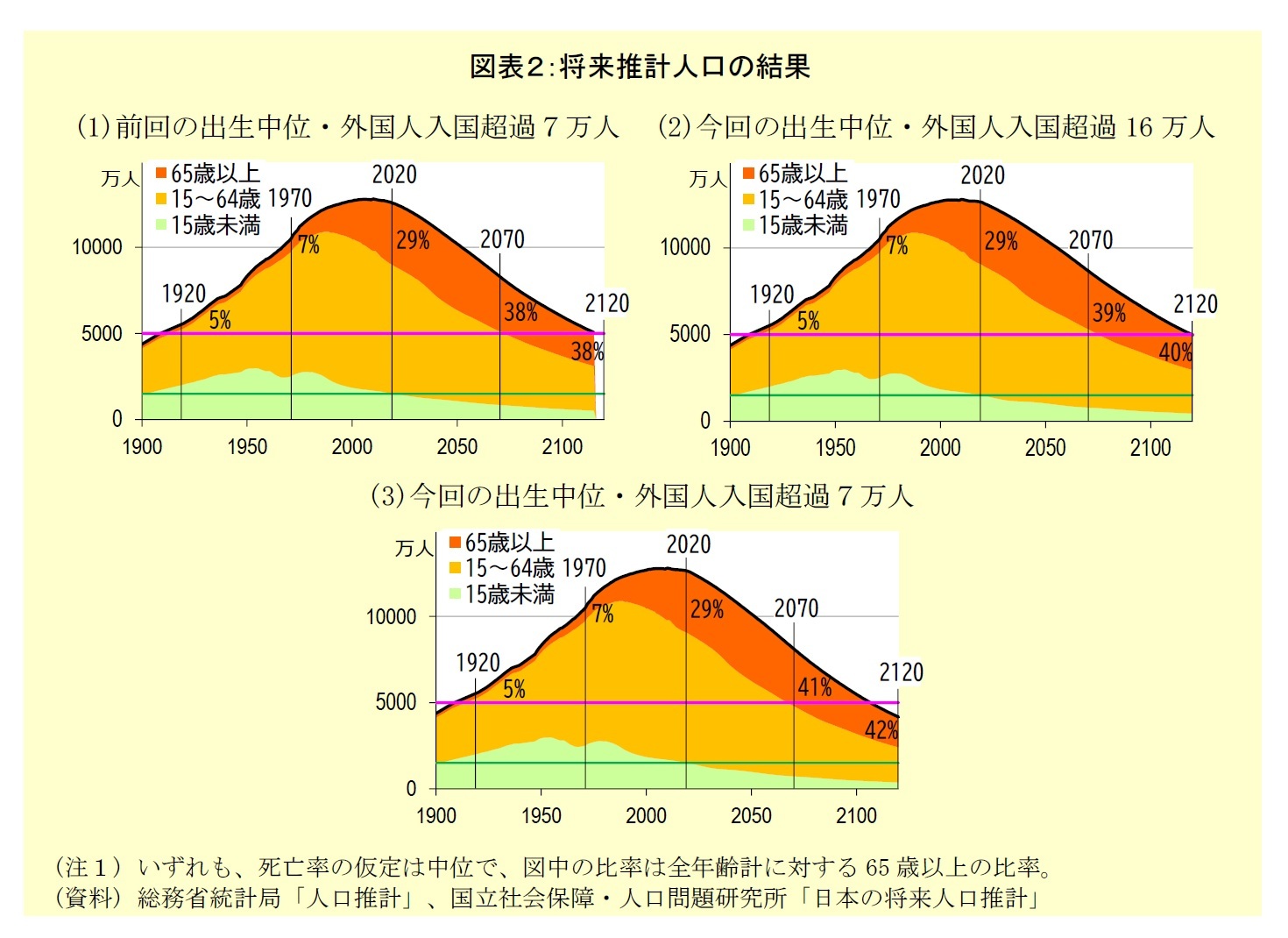

今回の中位推計(図表2の(2))を見ると、前回の中位推計(図表2の(1))と比べて人口減少がやや減速し、65歳以上比率が微増にとどまる結果となった。これは、前回と比べて、出生率が低下する一方で、平均寿命が延び、外国人の入国超過数が倍増する仮定になったためである。

この結果に対して、6月に開催された「年金財政における経済前提に関する専門委員会」では、外国人の入国超過の仮定の実現可能性について疑問を呈する意見が複数の委員から出された。これらの委員は認識していなかったが、将来推計人口では、外国人の入国超過数を機械的に変化させた場合の結果が条件付推定として公表されている。特に今回は、外国人の入国超過数の仮定を前回と揃えた推計(図表2の(3))も公表されており、大変有益である。

図表2の(3)を見ると、前回よりも出生率の仮定が下がった影響などで、前回の中位(図表2の(1))よりも人口減少が加速し、65歳以上比率がかなり上昇することが分かる。また、2120年の65歳以上の人数は図表2の(3)より(2)で多くなっており、近い将来に20代を中心に来日する外国人(図表1の右下)が、将来的には日本の高齢者人口を押し上げることが読み取れる。

2024年に公表される公的年金の将来見通しは、統計の未整備などにより前回と同様に日本人と外国人を区別せずに作成される予定だが、外国人の入国超過数については複数の仮定に基づいて作成される可能性がある。どの仮定の実現可能性が高いかという視点よりも、仮定の違いによる影響を認識することや、ある程度の人口規模や年金の給付水準を確保するためには外国人の入国超過数がどの程度必要かという視点で見ることなどが、重要であろう。

この結果に対して、6月に開催された「年金財政における経済前提に関する専門委員会」では、外国人の入国超過の仮定の実現可能性について疑問を呈する意見が複数の委員から出された。これらの委員は認識していなかったが、将来推計人口では、外国人の入国超過数を機械的に変化させた場合の結果が条件付推定として公表されている。特に今回は、外国人の入国超過数の仮定を前回と揃えた推計(図表2の(3))も公表されており、大変有益である。

図表2の(3)を見ると、前回よりも出生率の仮定が下がった影響などで、前回の中位(図表2の(1))よりも人口減少が加速し、65歳以上比率がかなり上昇することが分かる。また、2120年の65歳以上の人数は図表2の(3)より(2)で多くなっており、近い将来に20代を中心に来日する外国人(図表1の右下)が、将来的には日本の高齢者人口を押し上げることが読み取れる。

2024年に公表される公的年金の将来見通しは、統計の未整備などにより前回と同様に日本人と外国人を区別せずに作成される予定だが、外国人の入国超過数については複数の仮定に基づいて作成される可能性がある。どの仮定の実現可能性が高いかという視点よりも、仮定の違いによる影響を認識することや、ある程度の人口規模や年金の給付水準を確保するためには外国人の入国超過数がどの程度必要かという視点で見ることなどが、重要であろう。

(2023年09月05日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1859

経歴

- 【職歴】

1995年 日本生命保険相互会社入社

2001年 日本経済研究センター(委託研究生)

2002年 ニッセイ基礎研究所(現在に至る)

(2007年 東洋大学大学院経済学研究科博士後期課程修了)

【社外委員等】

・厚生労働省 年金局 年金調査員 (2010~2011年度)

・参議院 厚生労働委員会調査室 客員調査員 (2011~2012年度)

・厚生労働省 ねんきん定期便・ねんきんネット・年金通帳等に関する検討会 委員 (2011年度)

・生命保険経営学会 編集委員 (2014年~)

・国家公務員共済組合連合会 資産運用委員会 委員 (2023年度~)

【加入団体等】

・生活経済学会、日本財政学会、ほか

・博士(経済学)

中嶋 邦夫のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/21 | 連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を | 中嶋 邦夫 | 研究員の眼 |

| 2025/10/14 | 厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/09 | 年金制度は専業主婦向けに設計!?分布推計で改正の詳細な影響把握を~年金改革ウォッチ 2025年9月号 | 中嶋 邦夫 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/09/03 | 成立した年金制度改正が将来の年金額に与える影響 | 中嶋 邦夫 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【新しい将来人口推計と注目すべき推計結果】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

新しい将来人口推計と注目すべき推計結果のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!