- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 女性 >

- 働く女性の自覚症状(健康問題)-4人に1人が「慢性的な肩こり」を自覚、「精神的なストレス」が仕事へ最も影響、月経関連症状は1割未満-

働く女性の自覚症状(健康問題)-4人に1人が「慢性的な肩こり」を自覚、「精神的なストレス」が仕事へ最も影響、月経関連症状は1割未満-

生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任 乾 愛

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

弊社では、2019年3月より毎年「被用者の働き方と健康に関する調査」をインターネットで実施している。本調査の対象は、全国の18~64歳の被用者(公務員もしくは会社に雇用されている人)の男女としており、直近の2023年3月の調査では5,747件の回答を得ており、健康に関する自覚症状についても調査を実施している。

本稿では、弊社の調査結果を用いて、働く女性の自覚症状(健康問題)に関する実態を整理する。

1 Erika Tanaka 1, Mikio Momoeda, Yutaka Osuga, Bruno Rossi, Ken Nomoto, Masakane Hayakawa, Kinya Kokubo, Edward C Y Wang;Burden of menstrual symptoms in Japanese women: results from a survey-based study, Journal of medical economics, 2013 Nov;16(11):1255-66. E pub 2013 Sep 10.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3111/13696998.2013.830974

この研究では、日本の年齢構造及び地理的分布に近似するようサンプリングされた15歳~49歳の女性(N=21,477)を対象に、月経率や仕事への影響度、欠勤等による労働損失日数や作業効率が低下した際の労働損失日数が調査され、以下の算出式に従い年間の労働損失額を推定している。

年間の労働生産性損失額

=【人口×月経率(初回調査)×仕事への影響率(初回調査)+欠勤や業務量・時間の減少による労働損失日数(初回調査)×通常の1日を100%換算した際の作業効率低下による労働損失日数(初回調査)×1日当たりの作業単価】×4

2――働く女性の自覚症状

まずは、2023年の回答データ5,747件のうち、調査時点において専業主婦や学生ではなく、何らかの形態で就労中である女性2,289人を分析対象者として抽出し、基本属性を図表1へ整理した。

今回分析対象となった2,289人の就労中の女性は、平均年齢40.83歳(SD11.78)、最年少が19歳、最年長は64歳であった。仕事の業種別では、正社員・正職員(一般)が1,685人(73.6%)と最多で、次に契約社員(フルタイム含む)が236人(10.3%)、続いて派遣社員が185人(8.1%)であった。婚姻状況では、未婚が1,301人(56.8%)、既婚(事実婚含む)が739人(32.3%)、既婚(離別)が223人(9.7%)、既婚(死別)が26人(1.1%)と、既婚は、事実婚や離別・死別を問わずに合計すると、988人(43.2%)であった。最終学歴別では、大学卒が943人(41.2%)と最多で、次に高等学校卒が559人(24.4%)、続いて短大卒が354人(15.5%)であった。個人収入別では、300万円-700万円未満が857人(37.4%)と最多で、次に300万円未満が776人(33.9%)、未回答が475人(20.8%)であった。

次に、働く女性2,289人に対し、直近3カ月間で感じた自身の身体の不調に関する自覚症状(健康問題)について調査した結果を図表2へ示した。また、この自覚症状に関する設問項目は、厚生労働省国民生活基礎調査の内容を参考に作成されたものである。尚、多重回答のため回答件数は6,299件である。

その結果、特に自覚した健康問題はないと回答した「特になし」が835人(13.6%,ケースの割合:36.5%)と最も多く、次に「慢性的な肩こり」が590人(9.4%,ケースの割合:25.8%)、続いて「ストレスを感じる」が584人(9.3%,ケースの割合:25.5%)という結果が明らかとなった。健康経営の視点として注目されている女性特有の疾患である月経関連症状についての自覚は207人(3.3%,ケースの割合9.0%)であった。

働く女性の中で、何らかの自覚症状を有する者の症状として、「慢性的な肩こり」が最も多く、次に「ストレスを感じる」の順に挙げられており、ケースの割合で考えると、実に4人に1人は「慢性的な肩こり」もしくは「ストレスを感じる」自覚症状を有していることが明らかになった。一方で、女性特有の月経関連症状の自覚は1割未満に留まることも明らかとなった。

続いて、上記の設問で、現在身体の不良について感じていないと回答した835人を除外し、現在自覚症状を有している女性1,454人を対象に、仕事へ最も影響を与えた自覚症状(健康問題)について調査した結果を図表3へ示した。

直近3か月で身体の不調を自覚する者の中では、仕事に影響する症状は「仕事には影響していない」と回答する者が371人(16.2%)と最も多く、次に「ストレスを感じる」と回答した者が198人(8.7%)、続いて「慢性的な肩こり」と回答した者が154人(6.7%)、女性特有疾患とされる「月経関連症状」と回答した者は39人(1.7%)という結果であった。

働く女性の自覚症状(健康問題)について、何らかの症状を自覚している者の中では、「ストレスを感じる」という精神症状が最も仕事へ影響を与えることが明らかとなった。

先の調査では、就労中の女性の中で何らかの自覚症状を有する者の症状順位として第2位であった「ストレスを感じる」が、仕事へ最も影響を与える症状としては第1位へ浮上し、月経関連症状の自覚が仕事へ影響を与える症状順位としては第8位に留まることが明らかとなった。

3――就労女性の自覚症状と打開策

本調査において、就労中の女性の自覚症状(健康問題)を有する者の中で、「慢性的な肩こり」が占める割合が最も高い結果が明らかとなった。この「慢性的な肩こり」とはどのような状態なのか見ていこう。

日本整形外科学会によると、「首筋、首の付け根から、肩または背中にかけて張った、凝った、痛いなどの症状を感じること。吐き気や頭痛を伴うこともある。」とされている2。

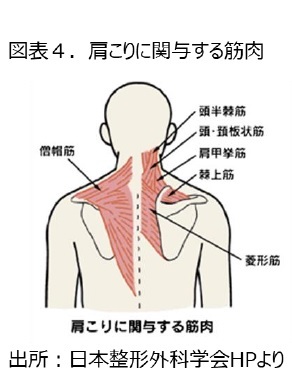

日本整形外科学会によると、「首筋、首の付け根から、肩または背中にかけて張った、凝った、痛いなどの症状を感じること。吐き気や頭痛を伴うこともある。」とされている2。図表4の通り、肩こりに関与する筋肉は様々存在するが、特に首の後ろから肩や背中にかけて張っている僧帽筋(そうぼうきん)と呼ぼれる筋肉に影響が及び症状が出現した場合に、肩こりと称される症状となる。

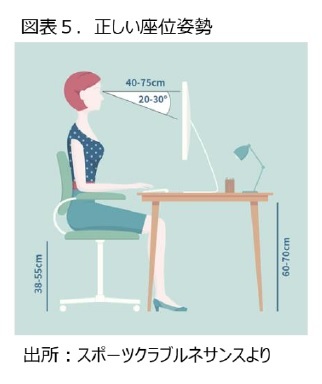

この「慢性的な肩こり」というのは、この症状が数か月程度継続する状態を示し、首や背中が緊張するような姿勢での作業や、猫背や前かがみなどの不適切な姿勢、長時間の同一姿勢などが原因になるとされている。

2022年の国民生活基礎調査3では、肩こり症状の有訴率は男女とも第2位であることが報告されており、上位を占めていることが分かる。ここ数年は、新型コロナウイルス感染症による勤務体制の変容により、デスクワーク環境が不適切な状態での勤務を続けていたことによる影響も否定できない。

また、勤労者の肩こりの関連要因を多変量解析で分析した研究では4、「女性」、「仕事中の姿勢が座位中心で歩かない」、「体幹筋筋肉率が低値である」ほど、肩こり症状との有意な関連性を示したと報告されている。

また、勤労者の肩こりの関連要因を多変量解析で分析した研究では4、「女性」、「仕事中の姿勢が座位中心で歩かない」、「体幹筋筋肉率が低値である」ほど、肩こり症状との有意な関連性を示したと報告されている。一般的に女性は、男性に比べて体幹の筋肉量が少ないため、姿勢が崩れやすい。デスクワークなどで長時間不良姿勢を続けると、体幹筋の活動不足による血行不良に陥り、頸肩腕部の負担が増加することで慢性的な肩こりへつながるため、就労中の女性は特に留意をする必要がある。

肩こりにならないようにするには、座位時に腰回りの体幹筋を意識し、腰椎が過度な前弯もしくは反り腰とならないように、かつ胸椎が過度な後弯(猫背)とならないように注意することが重要である。

2 日本整形外科学会「肩こり」https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/stiffed_neck.html

3 厚生労働省「2022年国民生活基礎調査の概況」結果の概要,III-1自覚症状の状況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa22/index.html

4 加藤剛平ら(2019)「勤労者の肩こり症状に関連する因子の検討」日本職業・災害医学会会誌

第67巻第2号,87-94.http://www.jsomt.jp/journal/pdf/067020087.pdf

(2023年08月29日「基礎研レポート」)

関連レポート

- 企業における女性の健康支援策の利用実態と推進に向けた課題

- 不妊治療を取り巻く企業の実態とは?-制度導入企業は19%、治療内容や利用目的を限定しない休暇・休業制度の導入を-

- 男性の育児休業取得に向けた「企業」に必要な視点-企業は就業規則における制度設計や職場内理解の醸成を、男性も育児知識の必要性、育児時間は労働時間の抑制がカギ-

- 令和5年全国将来推計人口値を用いた全国認知症推計(全国版)-65歳以上の高齢者層がピークとなる2040年には46.3%が認知症の可能性、共生社会の実現を-

- 「政府の少子化対策への期待」に影響する要因とは?-婚活機会の提供と育児協力者の確保策は期待大、男性への理解醸成と若者の経済的支援で失望回避策を-

03-3512-1847

- 【職歴】

2012年 東大阪市入庁(保健師)

2018年 大阪市立大学大学院 看護学研究科 公衆衛生看護学専攻 前期博士課程修了(看護学修士)

2019年 ニッセイ基礎研究所 入社

・大阪市立大学(現:大阪公立大学)研究員(2019年~)

・東京医科歯科大学(現:東京科学大学)非常勤講師(2023年~)

・文京区子ども子育て会議委員(2024年~)

【資格】

看護師・保健師・養護教諭一種・第一種衛生管理者

【加入団体等】

日本公衆衛生学会・日本公衆衛生看護学会・日本疫学会

乾 愛のレポート

新着記事

-

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】 -

2025年10月10日

企業物価指数2025年9月~国内企業物価の上昇率は前年比2.7%、先行きは鈍化予想~ -

2025年10月10日

中期経済見通し(2025~2035年度) -

2025年10月10日

保険・年金関係の税制改正要望(2026)の動き-関係する業界・省庁の改正要望事項など -

2025年10月10日

若者消費の現在地(4)推し活が映し出す、複層的な消費の姿~データで読み解く20代の消費行動

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【働く女性の自覚症状(健康問題)-4人に1人が「慢性的な肩こり」を自覚、「精神的なストレス」が仕事へ最も影響、月経関連症状は1割未満-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

働く女性の自覚症状(健康問題)-4人に1人が「慢性的な肩こり」を自覚、「精神的なストレス」が仕事へ最も影響、月経関連症状は1割未満-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!