- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 債券・株式収益率の相関をどう考えるか

債券・株式収益率の相関をどう考えるか

名古屋市立大学 名誉教授 臼杵 政治

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

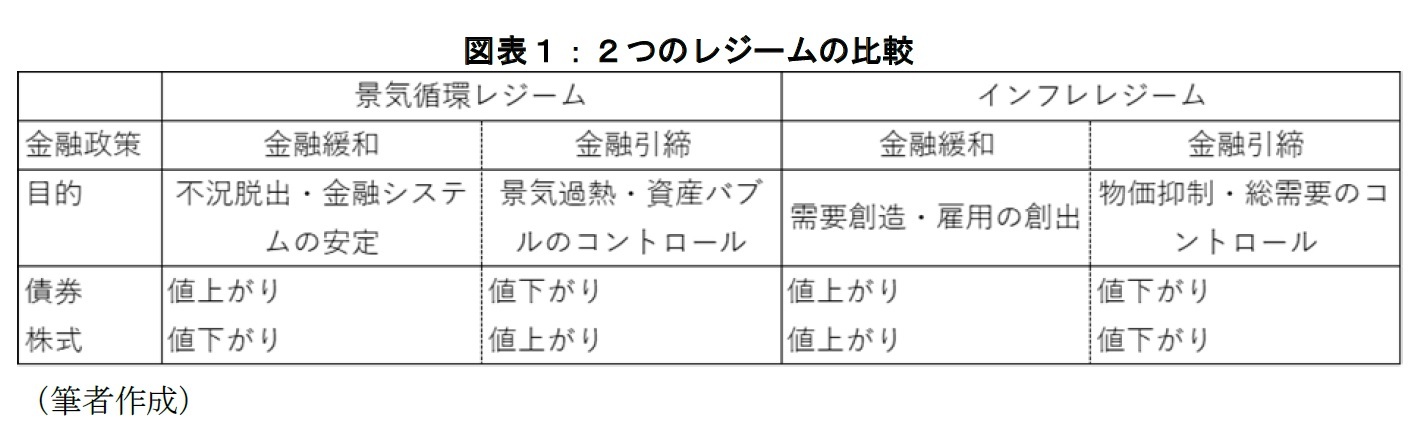

米国での株式・債券リターンの相関係数は、1960年代まではマイナスであったのが、70年代以降はプラス、さらに2000年代にはマイナスに戻った。ところが、この1、2年相関係数はプラスになっており、それがいつまで続くかと議論を呼んでいる。あえて一言でいうと、相関係数の符号は、金融政策の目標が景気(失業率)かインフレ率か、に依存する(図表1)。

物価抑制を重視するインフレレジームでは、予期せぬ物価上昇があると、実質利回りを維持するため長期債利回りが上昇する。インフレを抑えるための金融引締め政策が金利上昇を加速し、債券価格は下落する。企業の売上高が減る上、将来の収益から適正な株価を算定する際に使う割引率(=リスクフリーレート+リスクプレミアム)が上昇するため、株価も下落する。他方、物価が安定すれば金融引締は終了する。長期金利が低下し、債券は値上がりする。景気回復(売上の増加)により企業収益の見通しが改善し、割引率も低下するので、株価は値上がりする。このように債券価格・株価が同じ方向に動くので相関係数はプラスとなる。

レジームを決めるのはインフレ率の変動である。米国消費者物価上昇率の標準偏差(年率)は、1971-2000年が3.2%、2001-2020年は1.1%であった。2000年代以降はインフレ率の変動が小さく、当局の主な関心は景気後退さらにバブル崩壊による金融システム危機であった。景気循環レジームの金融政策の下、株式と債券リターンの間の相関係数はマイナスになった。

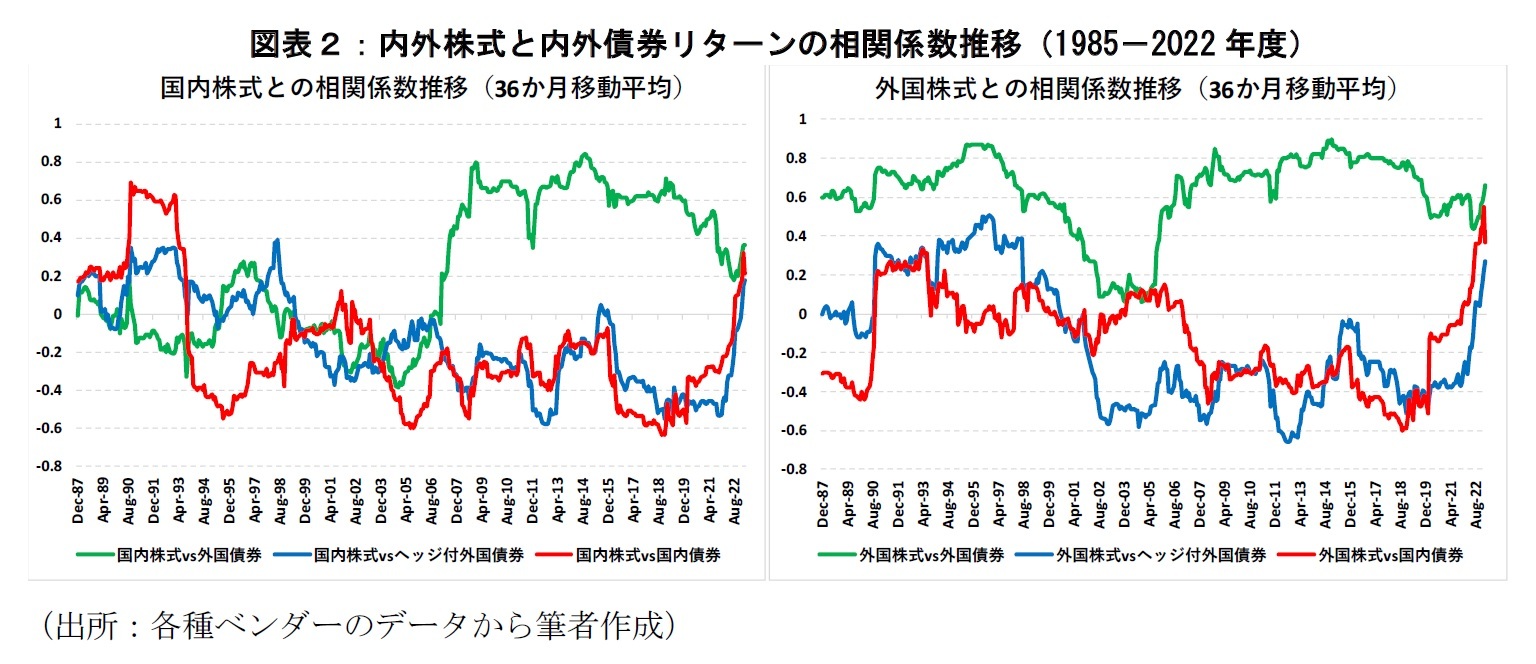

日本ではどうか。年金ポートフォリオの主要な資産クラスのうち、リスク寄与度が大きい内外株式について、国内債券、外国債券、ヘッジ付き外国債券の3つの債券クラスとの間の1985年度以降の相関係数の推移を計測した(36か月移動平均:図表2)。

第2に外国株式と外国債券との相関係数は、全38年間を通じて0.6前後で推移した。米国内で株式・債券リターンの相関がマイナスになった後半でも0.6に止まっているのは、為替レートの影響であろう。現地通貨建てのリターンが株式でプラス、債券でマイナスであっても、現地の金利上昇が円安を招けば円建ての外国債券リターンはプラスに転じうる。一方、外国株式と国内債券、ヘッジ付き外債の相関はここでも非常に似た推移を辿っている。最後にこの1、2年は、内外株式と国内債券及びヘッジ外債の相関係数が上昇して対外国債券と同水準となっている。海外では金融引締めにより、株式・債券ともにマイナスリターンとなった。日本でも金融政策転換の観測が生じ、国内債券、ヘッジ付き外債ともにマイナスのリターンとなった。

まとめるなら、2004年前後から先進国市場の一体化が進み、国境をまたぐ市場、すなわち国内株式とヘッジ付き外債、外国株式と国内債券でも、リターン間にマイナスの相関がみられた。しかし、金融政策がインフレレジームに転換した2020年以降は、内外株式・債券の相関係数はプラスに転じた。変化を引き起こしたインフレレジームの金融政策が続くのかどうか、その答えは誰にもわからない。当面、景気循環、インフレどちらのレジームも前提とせず、外国株式・外国債券間以外は株式・債券リターンの相関係数をゼロとして、基本ポートフォリオを策定するのが堅実な対応かもしれない。

(2023年08月03日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

名古屋市立大学 名誉教授

臼杵 政治

臼杵 政治のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/08/05 | NISAと老後準備:イデコとの比較から | 臼杵 政治 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2025/02/05 | 繰り下げ受給はなぜ広がらないのか | 臼杵 政治 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2024/08/05 | 米国から学ぶ成功する投資教育の条件 | 臼杵 政治 | ニッセイ年金ストラテジー |

| 2024/02/05 | 老後所得保障における確定給付型年金の再評価と資産運用 | 臼杵 政治 | ニッセイ年金ストラテジー |

新着記事

-

2025年10月15日

インド消費者物価(25年10月)~9月のCPI上昇率は1.5%に低下、8年ぶりの低水準に -

2025年10月15日

「生活の質」と住宅価格の関係~教育サービス・治安・医療サービスが新築マンション価格に及ぼす影響~ -

2025年10月15日

IMF世界経済見通し-世界成長率見通しは3.2%まで上方修正 -

2025年10月15日

中国の物価関連統計(25年9月)~コアCPIの上昇率が引き続き拡大 -

2025年10月15日

芝浦電子の公開買付け-ヤゲオのTOB成立

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【債券・株式収益率の相関をどう考えるか】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

債券・株式収益率の相関をどう考えるかのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!