- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- 【少子化社会データ詳説】日本の人口減を正しく読み解く-合計特殊出生率への誤解が招く止まらぬ少子化

【少子化社会データ詳説】日本の人口減を正しく読み解く-合計特殊出生率への誤解が招く止まらぬ少子化

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――初めに

なぜだろうか。

最も大きな原因と筆者が考えているのは、人口動態に関して発生している現象を「定量的に考える」科学的な思考よりも、「定性的に考える」情動的な思考の方が優先されやすく(回避しているというよりも、そもそも定量的な手法を思いつかないということもあるとは思う)、エビデンスに基づく本質的な解決に取り組む土壌が培われてこなかったからではないか、ということである。

筆者は団塊ジュニア世代であり、2023年現在の日本において最も人口数が多い世代の1人である。つまり、多数決制の下では最も声が大きいグループで、良くも悪くも「社会のご意見番」となる世代ともいえる。筆者は90年代に大学を卒業しているが、当時を振り返ってみると「人口問題」について強い課題意識をもつこともなく、それを専門とする学府があるのかどうかさえ知る者はほとんどいなかった。社会が「人口問題」を真剣にわが事としてとらえ始めたのはつい最近であり、今まで長きにわたってどの世代も多かれ少なかれ何とかなるのではと思い、また課題意識があったとしても、出生減に関して、それぞれの人がそれぞれの立場から、「マイ統計」で語りながら科学的解決になるだろうと思い込んでしまっていた状況にあった。そしてこのことが、国難ともいわれる日本の人口減少の未解決に、ほぼ直結しているということを本稿では解説したい。

2――合計特殊出生率に対する誤解の蔓延

メディア等で頻用されている「出生率の低下」・「出生率が1.3へ」などといった「出生率」という表現は、すべて国が発表している「合計特殊出生率」(Total Fertility Rate: TFR)をさしている。しかし、そのような細かい呼び方や、ましてや測定方法まで気に掛ける人々は決して多くはなく、この合計特殊出生率(以下、出生率と表記)のことを「夫婦が平均的にもつ子どもの数」だと誤解している者が後を絶たない状況となっている。

出生率が1.3と聞くと全くの印象論で「なんと、夫婦が1.3人しか子どもを持たなくなったのか。もっと夫婦が子どもを持てる・持ちたいと思えるような子育て支援が何より大切だ!」というようにすぐに子育て支援問題に直結させて考える読者も多いのではないだろうか。大手出版社で沢山の社会分野の出版本を扱ってきた担当者の中にさえも「単純に夫婦のもつ子どもの数だと思っていました」と衝撃を受けている人がいるほど、珍しくない誤解の1つとなっている。

残念ながら、出生率は「夫婦がもつ平均の子どもの数」ではない。そして、この誤解の蔓延こそが、日本の少子化という事象への理解を歪ませ、この誤解をもとにした施策が優先されやすく、少子化政策の有効性を大きく低下させているとも言える。

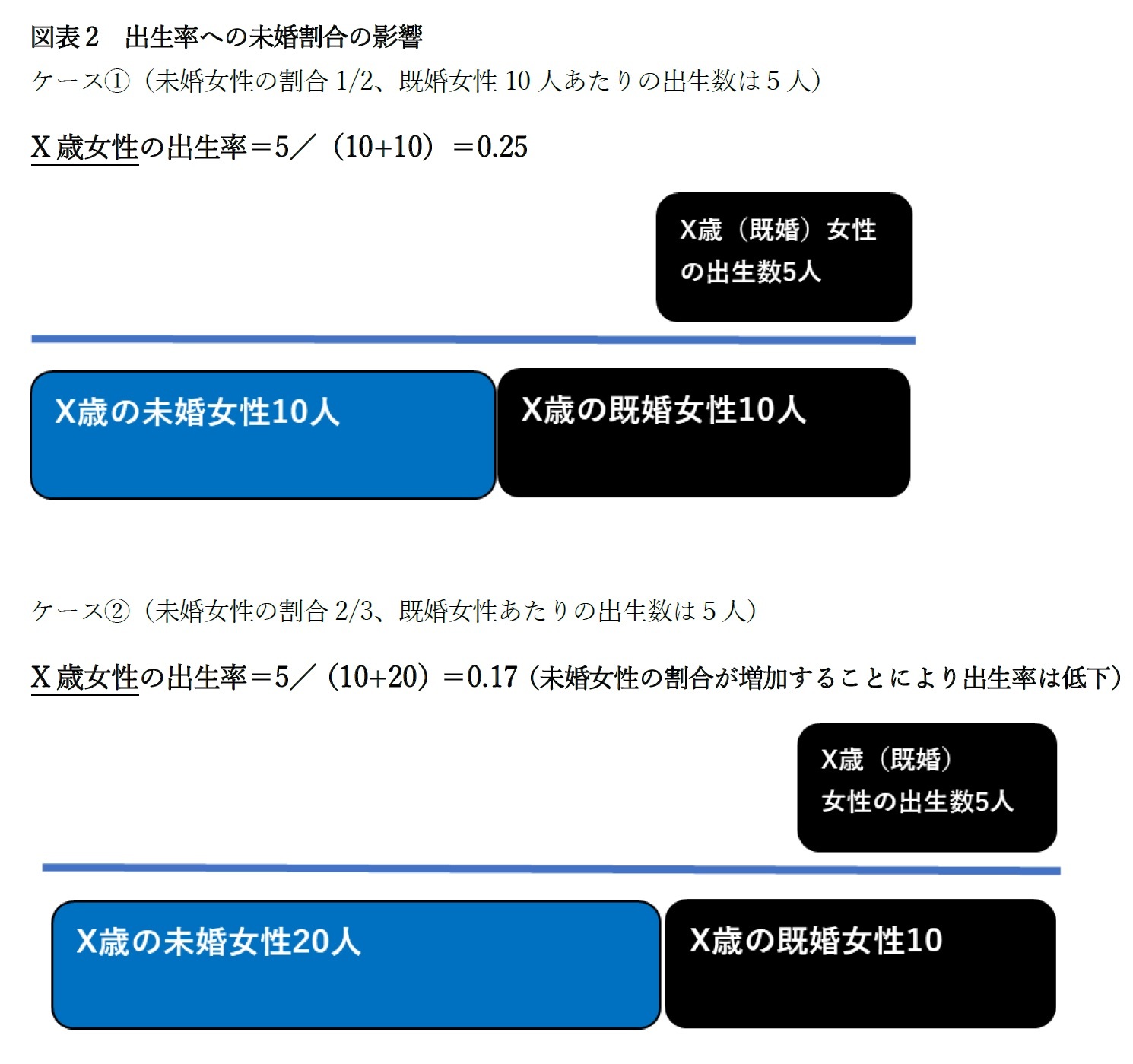

以上から、未婚女性の出生率は0とみなしても計算上に支障はなく、そのため、未婚女性の割合が分母において高いほど、出生率は低く算出される。以上から、出生率は計算構造上「既婚女性と未婚女性の人数の割合によって大きな影響を受ける」ことがわかる。

以上のように、そもそも出生率は「夫婦がもつ子どもの数という指標ではない」ため、出生率が低下した場合、分母の未婚女性割合が増加した影響ではないか、というケースも想定しなければならない。ゆえに、既婚男女2への妊活支援・子育て支援といった「カップル形成後の対策」が、出生率低下に最も有効かどうかは、この指標の高低だけでは語れない。

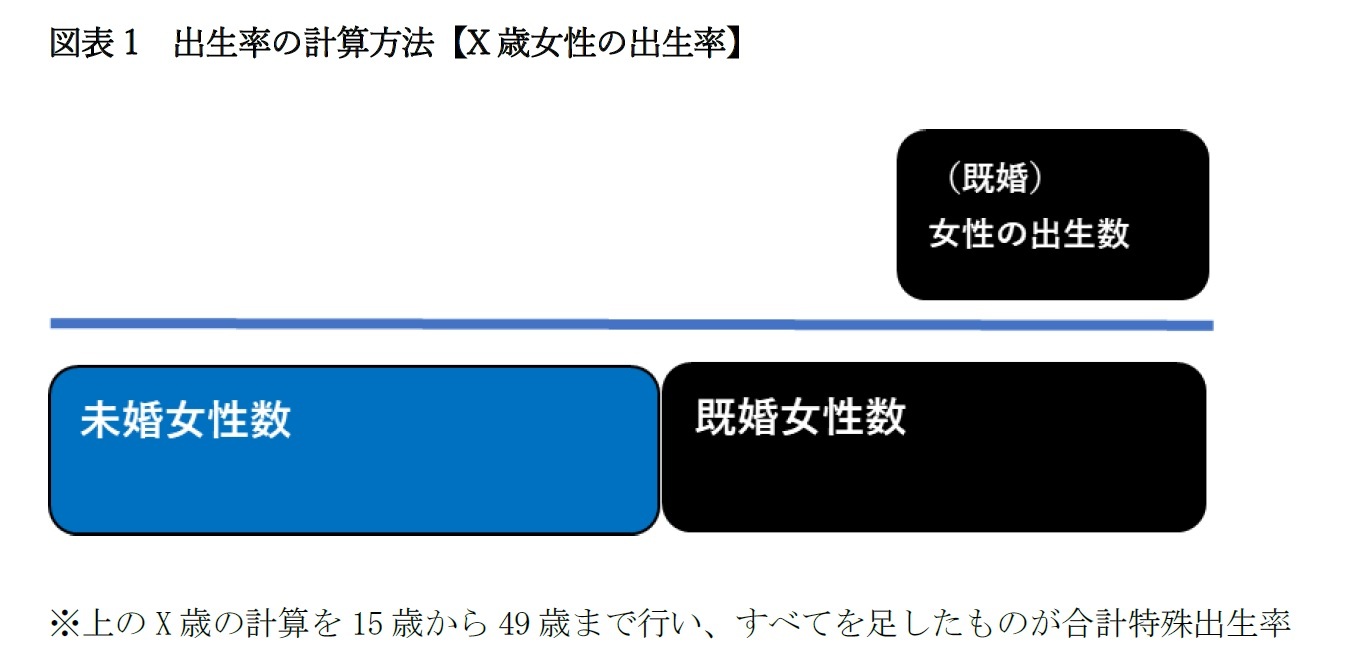

くりかえしになるが、図表1からわかるように、出生率は日本のような移民割合が極端に少ない国のエリア単位においては、

(1) 未婚女性の割合

(2) 既婚女性あたりの出生数

の2要因に影響される3。

よって、分母における未婚女性の割合が増加すれば、既婚女性1人あたりの出生数が同じであっても、出生率は低下する(図表2:ケース①の出生率 、0.25→ケース ②の出生率0.17)。

1 2021年の非嫡出子数は1万8602人で総出生数の2.3%

2 結婚後に離婚したかどうかは未婚割合とは無関係。統計上、未婚者は離・死別者と区別されている。

3 都道府県以下の自治体単位においては3つの要因となるため、出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(2)-東京一極集中が示唆する出生減の理由- を参照されたい。

(2023年07月24日「基礎研レポート」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/05/09 | 若い世代が求めている「出会い方」とは?-全国からの20代人口集中が強まる東京都の若者の声を知る | 天野 馨南子 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月17日

EUの金融システムのリスクと脆弱性(2025秋)-欧州の3つの金融監督当局の合同委員会報告書 -

2025年10月17日

日本における「老衰死」増加の背景 -

2025年10月17日

選択と責任──消費社会の二重構造(1)-欲望について考える(2) -

2025年10月17日

首都圏の中古マンション価格~隣接する行政区単位での価格差は?~ -

2025年10月17日

「SDGs疲れ」のその先へ-2015年9月国連採択から10年、2030年に向け問われる「実装力」

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【【少子化社会データ詳説】日本の人口減を正しく読み解く-合計特殊出生率への誤解が招く止まらぬ少子化】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

【少子化社会データ詳説】日本の人口減を正しく読み解く-合計特殊出生率への誤解が招く止まらぬ少子化のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!