- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- 出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(2)-東京一極集中が示唆する出生減の理由-

出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(2)-東京一極集中が示唆する出生減の理由-

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

【女性転入超過エリアの低出生率は悪なのか】

はたして、これはいかがなものか。出生率の計算式の因果関係を理解したうえで慎重な検討がなされなければ、単なる若者に人気の都会叩きにとどまることになる。

そもそも、出生率が上下する要因は3つある。

1.既婚者(日本は98%が婚内子)のもつ1組当たりの子どもの数の減少

2.未婚者割合の増加(日本では未婚者の出産に占める割合は2%程度で捨象する水準)

3.測定エリアにおける未婚女性の移動状況(日本国全体では移民比率が2%程度なので捨象できるが、都道府県以下の単位では出生率に大きな影響をもつ)

つまり、出生率上昇要因は

ア.既婚者に対する支援(妊活、子育て支援)⇒既婚者の出産支援を通じた出生率上昇

イ.未婚者割合の低下策(若年層のライフデザイン支援、婚活支援)⇒既婚割合の増加を通じた出生率上昇

ウ.エリアからの未婚女性流出⇒エリアの未婚女性割合の低下による出生率上昇

と計算構造上、説明できる。

実は3つ目の「ウ.エリアからの未婚女性流出⇒エリアの未婚女性割合の低下による出生率上昇」を理解していない者がいまだに非常に多く、「東京都って出生率が低いね、よほど夫婦に子どもが生まれないんだね、教育費かかるから当然だ」「低出生率の東京都なんか幸せじゃないから、女性は東京都にいかない方が幸せなはず」などの事実を十分に把握しないままでの「感覚論」を述べてしまいやすい。しかし、これらは女性が大量に(四半世紀で90万人超)地方から東京都へと移住・純増し続ける(地方から出ていって戻ってこない流れが止まらない)、という前提条件を棚上げし、少子化との因果関係を1人当たり指標にすぎない出生率だけで説明しようとして、逆読みしているのである。確証バイアスの典型例といってもいいかもしれない。東京圏がそんなにだめなエリアならば、なぜ東京圏から男性より女性が地方に戻ってこないのだろうか。

1996年に女性の転入超過により始まった東京一極集中は、2009年以降、つねに男性より女性の方が多く移住増加し続けており、「女性一極集中」ともいえる男女集中格差をみせている。更に、年々その格差は拡大するばかりで、コロナ禍が始まった2020年からの3年間では、男性の2.2倍の女性人口が東京都に集中し、転入超過数の男女比は過去最大となった。

このように継続的かつ男性を上回る女性の転入超過が止まらない東京では、当然ながら「ウ.エリアからの未婚女性流出⇒エリアの未婚女性割合の低下による出生率上昇」の逆の現象が発生することになる。エリアへの未婚女性の継続的な流入⇒未婚割合の上昇(高止まり)となり、出生率が低く抑えられる。これは地方都市における低出生率も同じことが言える。高知県なら高知市、石川県なら金沢市が最も出生率が低位となることに同義である。反対に、過疎地域において出生率が急上昇する現象も同じ背景にある。

低位出生率をもって「都市が悪」というならば、都市における出生率の引き下げ要因がそもそも地方からの未婚女性の流出であるという因果関係を考えずに批判していることになる1。

1 自治体間の幸福度比較についても同じことが言える。継続的に都市に若い女性が流出しているエリアが「幸福度が都市は低いから、女性はわがエリアに戻ればいい」と言ったらどうだろうか。地元で不幸と感じる女性が都市に出ていっており、移動後の短期ではそう簡単に新環境で幸福感をあげることは難しい。そして、地元文化に親和性が高い女性だけが残りやすいから、地元幸福度が高いだけではないのか、といった非難は避けがたいところとなるだろう。

【東京一極集中で激変した出生地図】

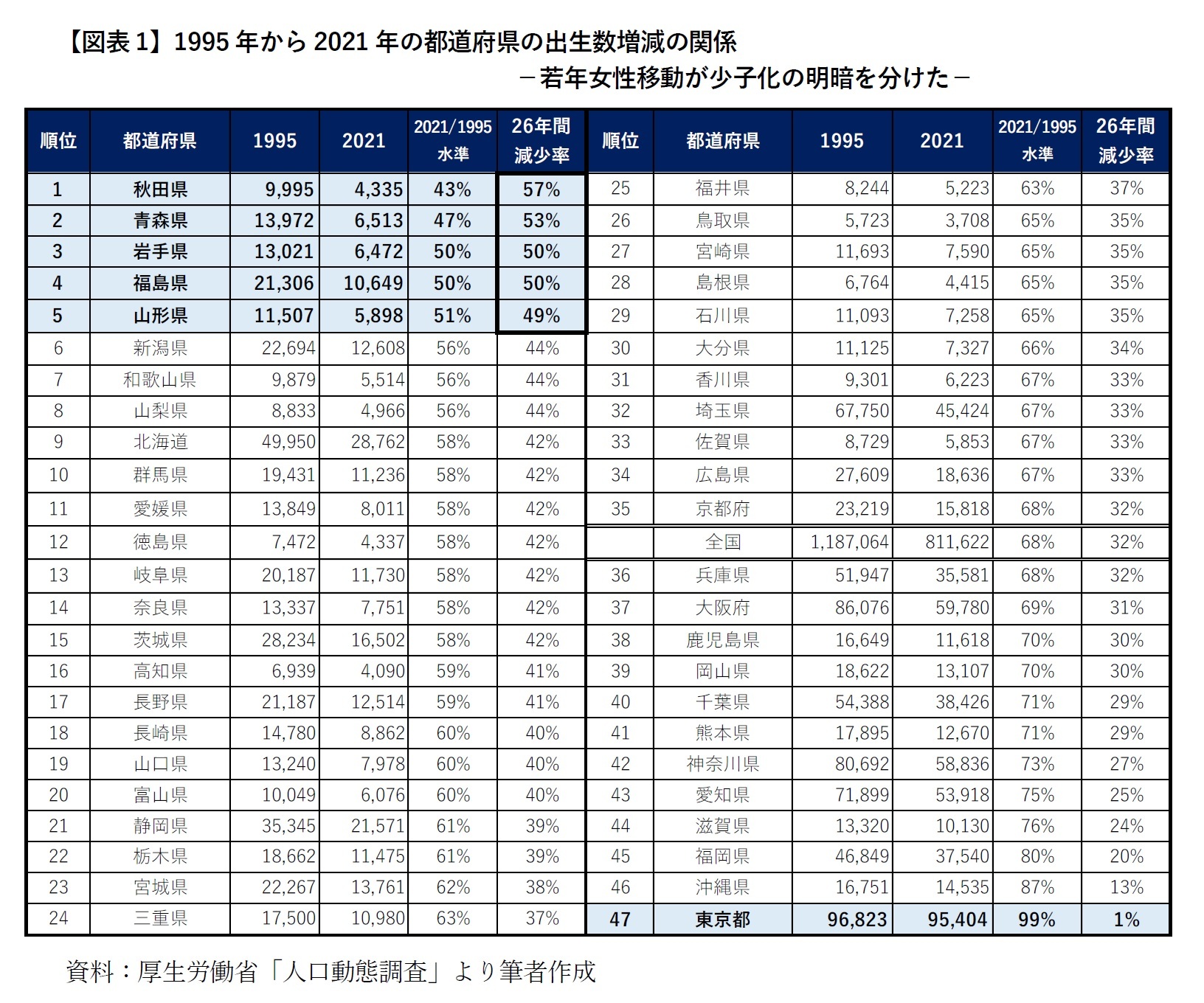

東京都に絶え間なく転入してくる若い女性がもたらす数年後の婚姻数増加と、さらにその数年後の出生数増加によって、1995年と比べた2021年の出生数は、全国では68%水準まで落ち込んでいるにもかかわらず、東京都はほぼ変わらない99%水準を維持するという結果となっている。つまり、この四半世紀では、東京都は少子化していない。

全国一低いとされる東京都の出生率は、この指標の高低に大きく影響する20代女性の地方からの横滑りによる増加、それも就職にともなう未婚女性人口の増加によって必然的に抑えられている。

世界で見るとアジア系移民を中心とする若年移民立国となったカナダに似た構造となっている。カナダは、出生率こそ低位水準にあるものの、出生数は一向に減らない、少子化(=出生減)とはならない、という状態にあることは、「出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(1)」でも説明した。

東京都が一極集中の影響でこの四半世紀で少子化とは言い難い出生減水準の状況となったその一方で、東北地方の出生減が加速した。半世紀で見ても、もともと出生減割合でワースト上位に位置していた東北地方だが、東京都にアクセスのよい立地と交通利便性の上昇が影響し、東北エリアから大量の就職期の若年女性が東京都に転入超過している。将来の母親候補となる若年女性人口減が生じた結果、東北エリアの5県がこの四半世紀における少子化ワースト5を独占する、という状況に陥っている。

東北エリアの出生減はどの地方エリアよりも深刻で、この四半世紀で秋田県は約6割減、その他4県も約5割減である。

厚生労働省の人口動態調査婚姻統計を分析すると、初婚で結婚する男女の結婚年齢のピークは女性が26歳、男性が27歳となっている。つまり、前の世代の男女が婚姻に至るピークを待たずに、出生数が半数になるという、あまりにも過激な出生減が東北地方で発生している。

このような状況で、出生率低下だけをにらんだ少子化対策しか打たれていない場合、「ウ.エリアからの未婚女性流出⇒エリアの未婚女性割合の低下による出生率上昇」となっているエリアは、むしろ女性のエリア外流出が高まるほど上昇する出生率に安堵し、この問題にまったく目を向けないという致命的な状況に追い込まれていく。

半世紀でみた都道府県単位の出生減を示した前回レポート(1)と、四半世紀で見た図表1を比べると、全国平均より出生減が良好なエリア数の減少が目に付く。半世紀では19エリアが全国平均を下回る水準での出生減であったが、四半世紀では12エリアに減少した。つまりそれだけ、都道府県間で少子化問題の格差拡大が進行してしまった、ということになる。

東京一極集中という名の「若年未婚女性の集中」の影響の原因把握と解消なくして、日本の国土の大半をしめるエリアにおいて、その少子化対策が奏功することはないだろう。

(2023年06月12日「研究員の眼」)

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 | 天野 馨南子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(2)-東京一極集中が示唆する出生減の理由-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(2)-東京一極集中が示唆する出生減の理由-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!