- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 人口動態 >

- 出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(1)-出生率比較の迷走からの脱却を-

出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(1)-出生率比較の迷走からの脱却を-

生活研究部 人口動態シニアリサーチャー 天野 馨南子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

【人口動態のマクロ政策とミクロ政策の混同】

この出生率は実は「曲者」である。算出対象となるエリアにおいて、エリア外との人流が僅少という前提であれば「エリア内にいる出産期にある女性が生涯に持つだろう子どもの数」の高低を示す指標として人口増減の推計に使用することができる。

しかし、エリア外から出産期にある女性が横滑りで追加される、またはエリア外にそのような女性が出て行く、という条件が加わると、1人当たり指標にすぎない出生率の高低や変化のみでエリア内の人口(出生)の増減を推計することは困難となる。

筆者が講演会などでお伝えしているカナダのように、移民比率が2割を超えるような移民政策をとる国においては、毎年「移民の追加でエリア内の女性人口構造が変化する」ため、出生率比較で出生数を推計することができない。前年とは別の構成員からなる母集団女性が1人あたり生涯にもつ子どもの数の比較となってしまうからである2。カナダの出生率は1.3~1.4と低位であるが、出生数は維持され続けている。出生減していないにも関わらず低出生率である理由は、カナダ国外から新たに追加される出産期にある若い移民女性が国内の未婚率を引き上げ、ミラーで有配偶(≒カップル)率を引き下げるからである。未婚割合が高まるために、国内の女性1人当たりの子どもの数は引き下げられる。その一方で、国全体では、若い女性人口母数は増加しているので、その一部がカップリングから出産を迎え、国全体としての出生数は減っていない。

そもそも出生率が下がる要因に、エリア外からの未婚(非カップル)女性の流入があること、出生率が上がる要因に、そのような女性のエリア外への流出がある、という因果関係を理解していないと、誤った政策判断をしかねない。この因果関係が理解されていないと、未婚の若い女性がエリア外へ出ていったことでエリア内の既婚率が上昇し、結果的に出生率が上がったにすぎない状態を、まるで人口増加の兆しのように解釈してしまうというリスクが発生する。出生率は曲者である、という理由がここにある。

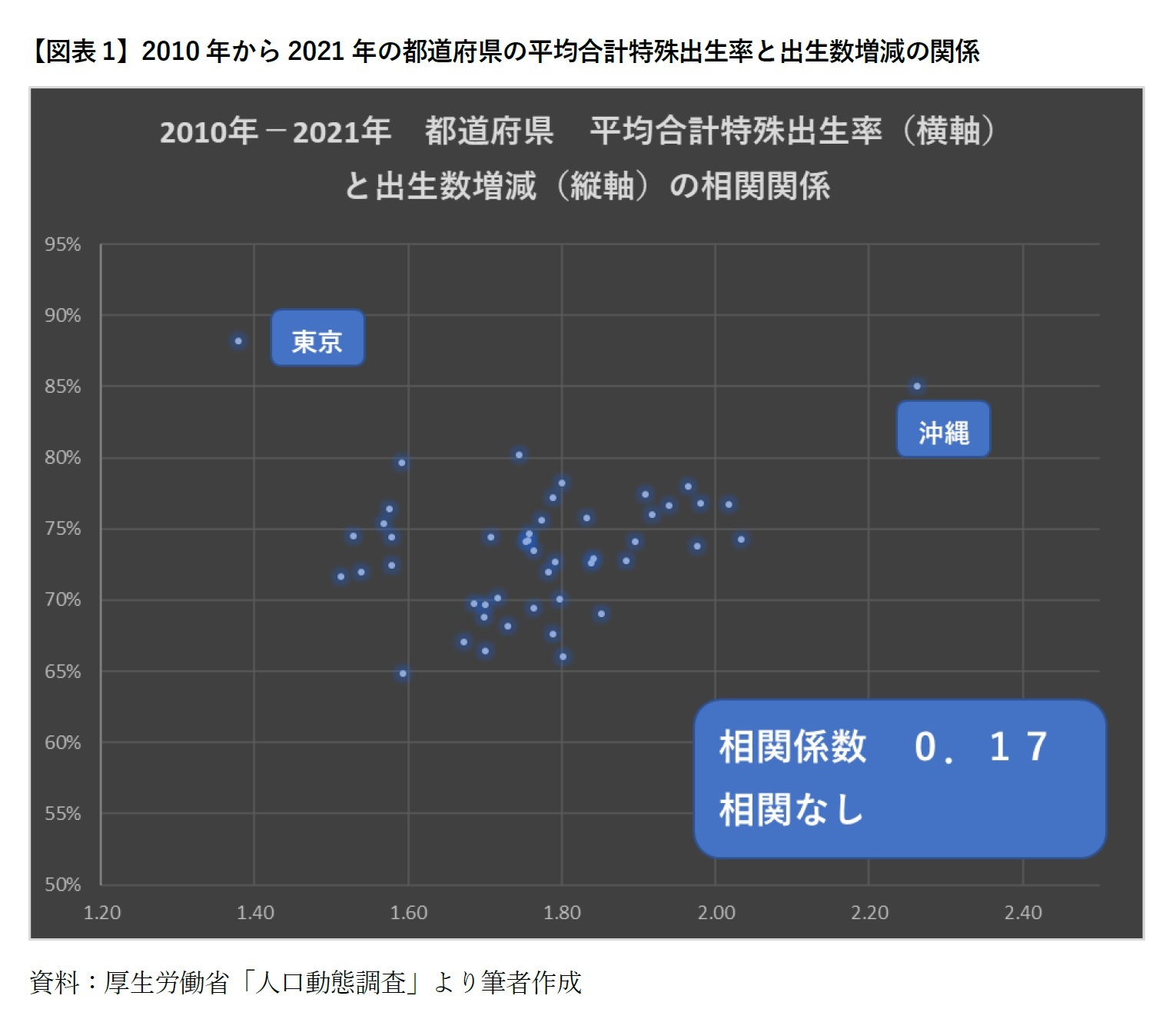

実は、1996年に始まる東京一極集中は、若い女性の移動によって先導されているという状況にあるため、今や、都道府県間の出生率の高低比較で都道府県の出生増減の高低度合いを判断することが全くできなくなっている(図表1)。

この12年分のデータを用いて、都道府県別の12年間の平均出生率と出生数の増減率を計算し、両者がどの程度連動しているか相関分析を行った(図表1)。

両社の相関係数は0.17となり、「出生数の増減と出生率の高さには関係性はない」という結果となった。つまり、都道府県の出生率の高低で少子化度合いを比較することはできない、という結果となる。

また、分散グラフで突出した位置を示している東京都(出生率1.38、出生数増減88%)と沖縄県(出生率2.26、出生数増減85%)を除去した45道府県の分析でも、相関係数は0.26で、相関があるといえる強さの水準にない。

計算式上、都道府県間に人流が無ければ、各都道府県の女性の出生力の変化を正確に測定できる出生率も、若い女性を中心とした一極集中に代表される人口移動によって、主に地方部、中山間部では「いくらエリアに残った女性の出産や子育てを応援しても、エリア外に流出した女性が授かるはずであった出生を中長期的に失っていることにより、エリア内に残った女性の出生力だけでは出生増減の状況を正確に測定できない状況にある」ということが示されている。

1 そのエリアに住む15歳から49歳の全女性の各歳出生率を積み上げ合算した指標。そのエリアの女性1人あたりが生涯もつだろう子どもの数。

2 移民が多い国においては、出生率はエリア内の出生増減(少子化)の測定のための指標というよりも、民族ごとの次世代人口を生み出す力の高低比較などに用いられる。例えば、アジア系移民は出生率が高い、などといった用い方である。

【半世紀で見た都道府県の本当の「少子化」】

その実数の減少スピードこそが「少子化」であり、更には「人口減」のベンチマークである。

そこで、半世紀でみた長期的な都道府県の少子化度合いをランキング形式でまずは示してみたい。人口動態は、短期では災害や戦争、疫病などによる影響が大きくなるため、より長期でのトレンドをみることが大切となる。

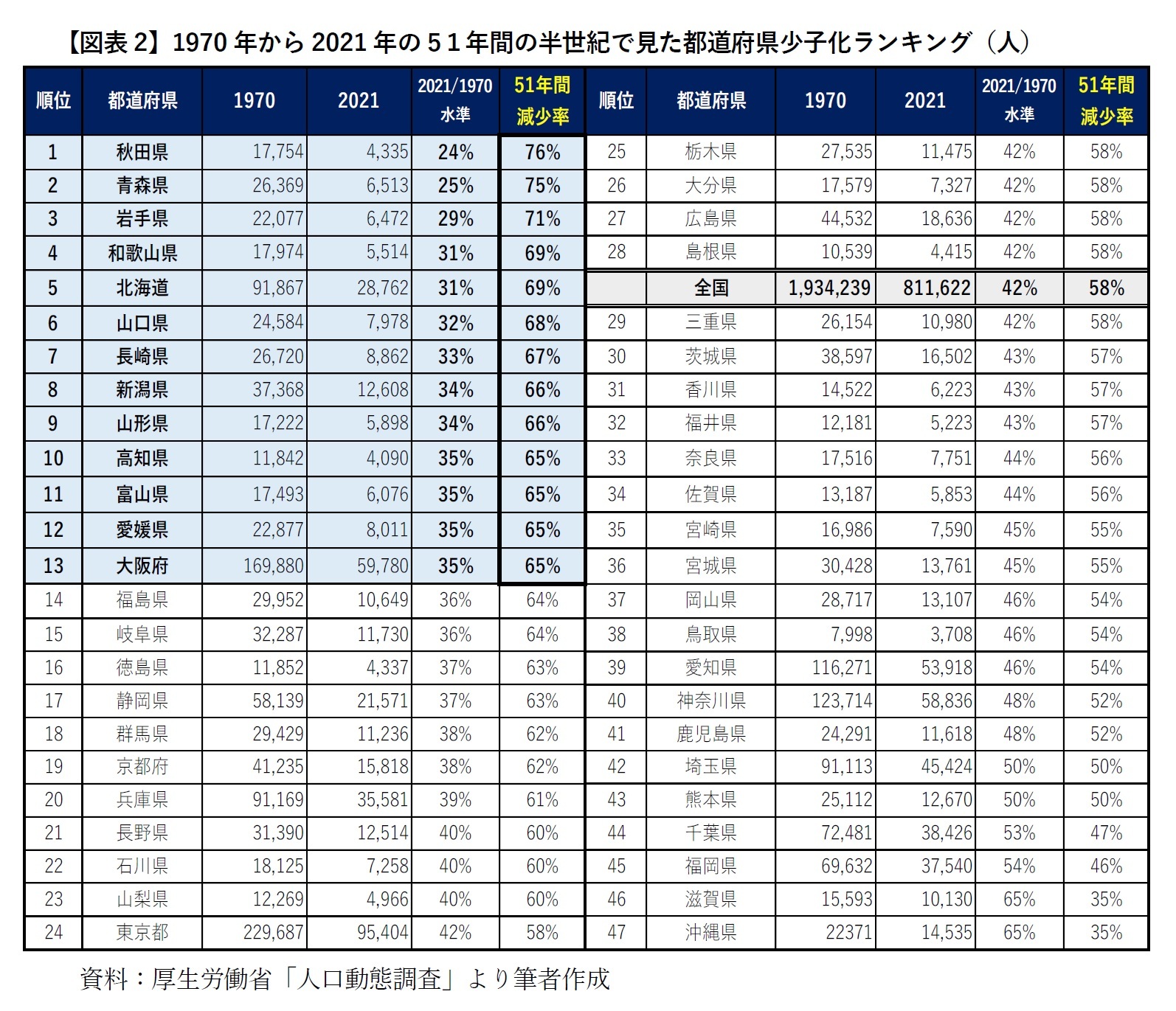

日本全体の出生数は約半世紀前の1970年から51年経過した2021年で42%水準、すなわち6割減という状況にある。しかし都道府県単位でみると、全国平均の6割減よりもはるかにハイスピードで出生減が発生しているエリアが相当数にのぼっている(図表2)3。

この51年間でもっとも出生数を減らした秋田県(76%減)と、最も緩やかな出生減となった沖縄県(35%減)との間に、実に40ポイント以上の差という大きな少子化格差が生じている。ちなみに1970年は、団塊ジュニア(71年~74年出生)の出生前年であるため、突出して出生数が前後の年に比して多かった年との比較というわけではない。

少子化ランキングトップ2となった秋田県、青森県に関してはそれぞれ76%、75%の減少となり、半世紀で約8割減という過酷な少子化状況にある。2023年現在53歳の秋田・青森の出身者の1/4程度しか秋田・青森では赤ちゃんが生まれていないため、半世紀前の1/4の数の小学校で十分、という状況にある。

前段で解説したように、合計特殊出生率の罠にはまり、「全国平均以上の出生率だから」と少子化対策を甘く見ている自治体は決して少なくない、という深刻な状況にあり、出生率比較の罠が日本の少子化の加速促進要因とさえなっている。次回は東京一極集中や昨今の動向を踏まえた、都道府県の本当の少子化の姿をさらに解説したい。

3 1970年は沖縄返還前となるので、沖縄県のみ1975年と2021年の出生数比較とした。

(2023年05月22日「研究員の眼」)

03-3512-1878

- プロフィール

1995年:日本生命保険相互会社 入社

1999年:株式会社ニッセイ基礎研究所 出向

【委員歴/ご依頼順(現職優先)】

1.政府

・【総務省統計局】

「令和7年国勢調査有識者会議」構成員(2021年~)

・【こども家庭庁】

「若い世代視点からのライフデザインに関する検討会」構成員(2025年度)

「若い世代の描くライフデザインや出会いを考えるワーキンググループ」構成員(2024~2025年度)

「令和5年度「地域少子化対策に関する調査事業」委員会委員」(2023年度)

・【内閣府特命担当大臣(少子化対策)主宰】

「少子化社会対策大綱の推進に関する検討会」構成員(2021年~2022年)

「結婚の希望を叶える環境整備に向けた企業・団体等の取組に関する検討会」構成メンバー(2016年)

・【内閣府男女共同参画局】

「人生100年時代の結婚と家族に関する研究会」構成員(2021年~2022年)

・【内閣府】

「令和3年度結婚支援ボランティア等育成モデルプログラム開発調査 企画委員会 委員」(内閣府委託事業)(2021年~2022年)

「地域少子化対策重点推進交付金」事業選定審査員(2017年~2018年)

「地域少子化対策強化事業の調査研究・効果検証と優良事例調査 企画・分析会議委員(2016年~2017年)

2.自治体

・【富山県】

「県政エグゼクティブアドバイザー」(2023年~)

「富山県子育て支援・少子化対策県民会議 委員」(2022年~)

「富山県成長戦略会議真の幸せ(ウェルビーイング)戦略プロジェクトチーム 少子化対策・子育て支援専門部会委員」(2022年)

・【高知県】

「元気な未来創造戦略推進委員会 委員」(2024年度~)

「中山間地域再興ビジョン検討委員会 委員」(2023年度)

・【三重県】

「人口減少対策有識者会議 有識者委員」(2023年度~)

・【愛知県豊田市】

「豊田市総合計画推進会議 有識者委員」(2025年度~)

・【石川県】

「少子化対策アドバイザー」(2023年度)

・【長野県伊那市】

「伊那市新産業技術推進協議会委員/分野:全般」(2020年~2021年)

・【佐賀県健康福祉部男女参画・こども局こども未来課】

「子育てし大県“さが”データ活用アドバイザー」(2021年)

・【愛媛県松山市】

「まつやま人口減少対策推進会議」専門部会・結婚支援ビッグデータ・オープンデータ活用研究会メンバー(2017年度~2018年度)

3.民間団体

・【東京商工会議所】

東京における少子化対策専門委員会 学識者委員(2023年~)

・【愛媛県法人会連合会】

えひめ結婚支援センターアドバイザー委員(2016年度~)

・【公益財団法人東北活性化研究センター】

「人口の社会減と女性の定着」に関する情報発信/普及啓発検討委員会 委員長(2021年~)

「人口の社会減と女性の定着」に関する意識調査/検討委員会 委員長(2020年~2021年)

・【中外製薬株式会社】

「ヒト由来試料を用いた研究に関する倫理委員会(通称:研究倫理委員会) 委員」(2020年~)

・【主宰研究会】

地方女性活性化研究会(2020年~)

日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)

日本労務学会 会員

日本性差医学・医療学会 会員

日本保険学会 会員

性差医療情報ネットワーク 会員

JADPメンタル心理カウンセラー

JADP上級心理カウンセラー

天野 馨南子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/20 | 縮小を続ける夫婦の年齢差-平均3歳差は「第二次世界大戦直後」という事実 | 天野 馨南子 | 研究員の眼 |

| 2025/09/22 | 【少子化対策データ考】コロナ時の若年移動抑制で大阪府が非少子化1位へ | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/09/01 | 【少子化対策データ考】若者の2人に1人は「両親が羨ましくない」未婚化ニッポンの姿 | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

| 2025/07/09 | 「専業主婦世帯」理想は、若年男女の5%未満 【脱・中高年民主主義】大人気就職エリア、東京在勤若者の理想のライフコースとは? | 天野 馨南子 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年10月21日

選択と責任──消費社会の二重構造(2)-欲望について考える(3) -

2025年10月21日

連立協議から選挙のあり方を思う-選挙と同時に大規模な公的世論調査の実施を -

2025年10月21日

インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 -

2025年10月21日

中国、社会保険料徴収をとりまく課題【アジア・新興国】中国保険市場の最新動向(71) -

2025年10月21日

今週のレポート・コラムまとめ【10/14-10/20発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(1)-出生率比較の迷走からの脱却を-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

出生「数」変化で知る都道府県の「本当の少子化」(1)-出生率比較の迷走からの脱却を-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!