- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 中国経済の現状と今後の注目点-「ゼロコロナ後の消費回復力」、「不動産関連の成長回復力」、「生成AIとIT企業の発展牽引力」の3点に注目!

中国経済の現状と今後の注目点-「ゼロコロナ後の消費回復力」、「不動産関連の成長回復力」、「生成AIとIT企業の発展牽引力」の3点に注目!

三尾 幸吉郎

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1. 中国経済の概況

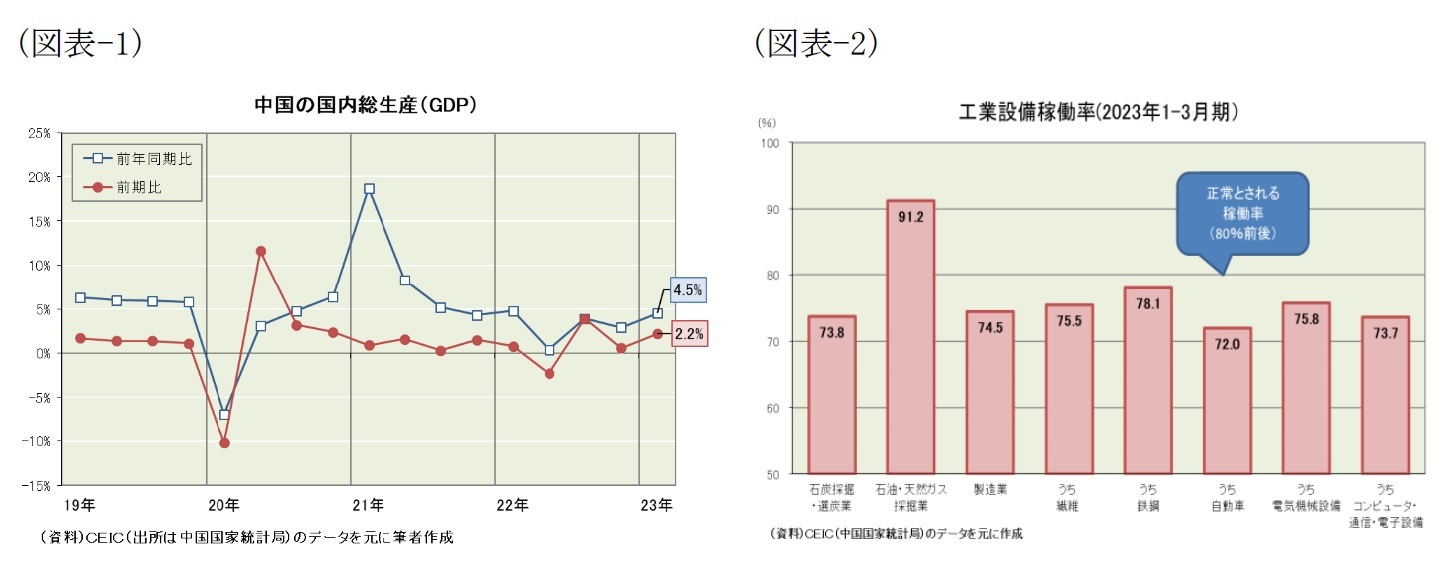

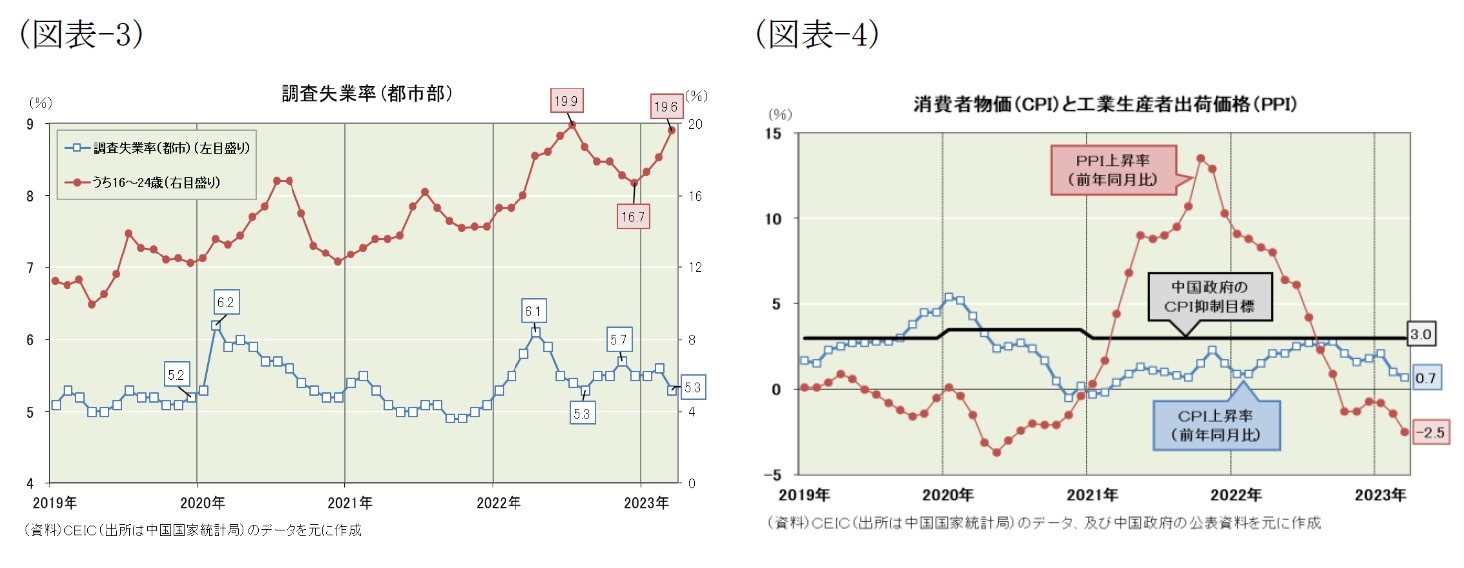

他方、インフレ状況を見ると(図表-4)、第1四半期の工業生産者出荷価格(PPI)は前年同期比1.6%下落した。消費財は同1.2%上昇したものの生産財が同2.3%下落した。消費者物価(CPI)は前年同期比1.3%上昇と政府目標「3.0%前後」を下回る水準で推移していた。モノ価格は同1.5%上昇したもののサービス価格が同0.8%上昇にとどまった。なお、食品が同2.9%上昇した一方、輸送用燃料は同0.4%下落したことなどから、食品・エネルギーを除くコアは同0.8%上昇だった。

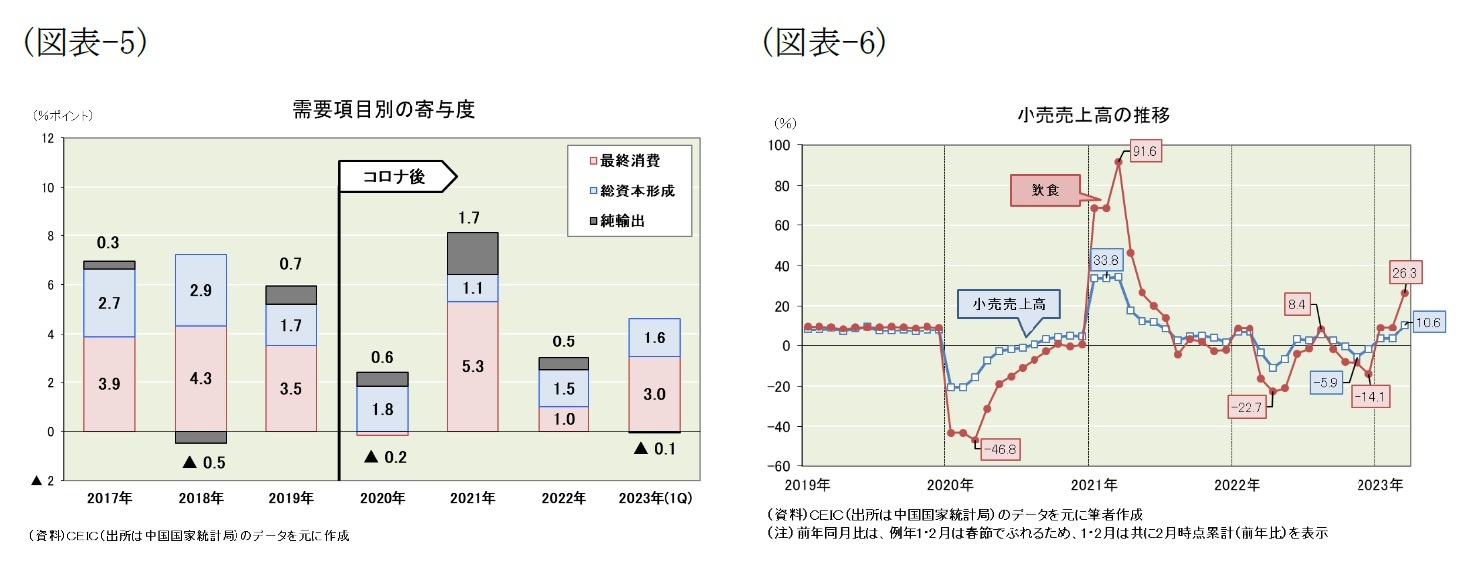

2. 需要の動向

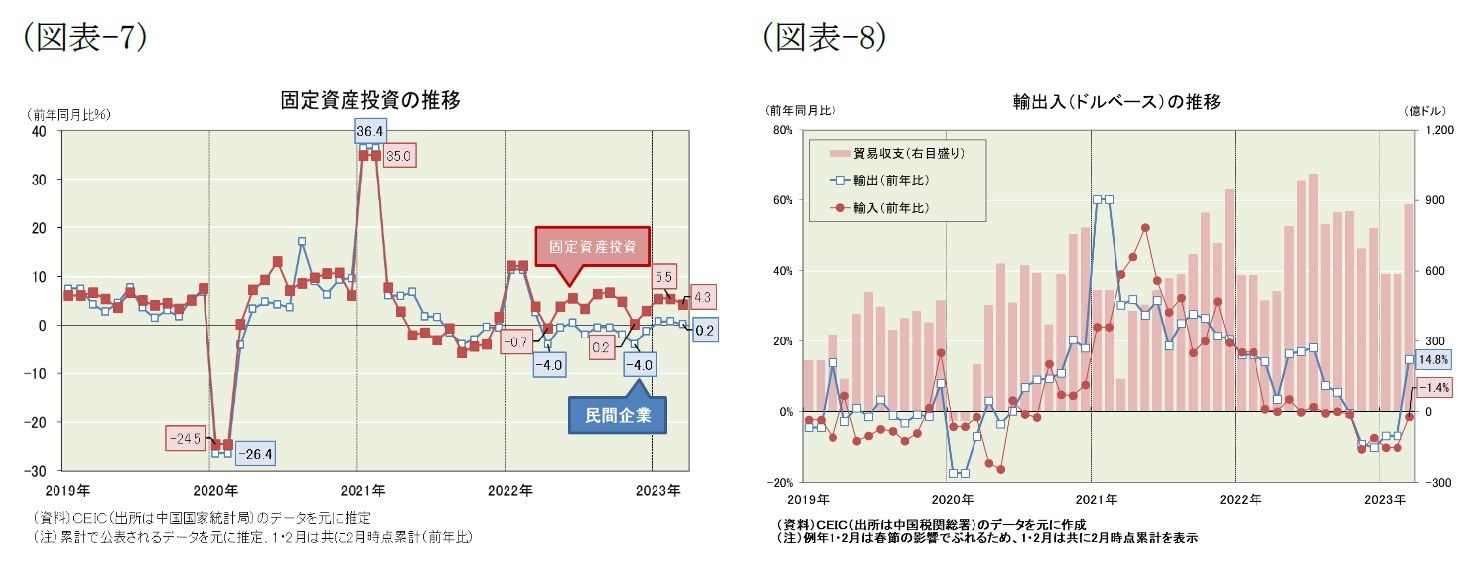

総資本形成(=総固定資本形成+在庫変動、≒投資)は1.6%ポイントのプラス寄与だった(図表-5)。投資の代表指標である固定資産投資の推移を見ると(図表-7)、ゼロコロナ政策で混乱していた昨年11月には前年同月比0.2%増(推定1)と落ち込んだが、今年1-2月期は同5.5%増、3月は同4.3%増(推定)と持ち直してきている。但し、その牽引役は国有・国有持ち株企業で、民間企業の投資活動は依然として鈍く、盛り上がりに欠ける面がある。新たな牽引材料が必要だろう。

純輸出は0.1%ポイントと小幅なマイナス寄与となった(図表-5)。輸出入の推移を見ると(図表-8)、3月には輸出が前年同月比14.8%増と急回復し、輸入も同1.4%減とマイナス幅を縮めた。但し、有力な輸出先である欧米経済には不安がくすぶっており、先行きは楽観できない。

1 中国では、統計方法の改定時に新基準で計測した過去の数値を公表しない場合が多く、また1月からの年度累計で公表される統計も多い。本稿では、四半期毎の伸びを見るためなどの目的で、中国国家統計局などが公表したデータを元に推定した数値を掲載している。またその場合には“(推定)”と付して公表された数値と区別している。

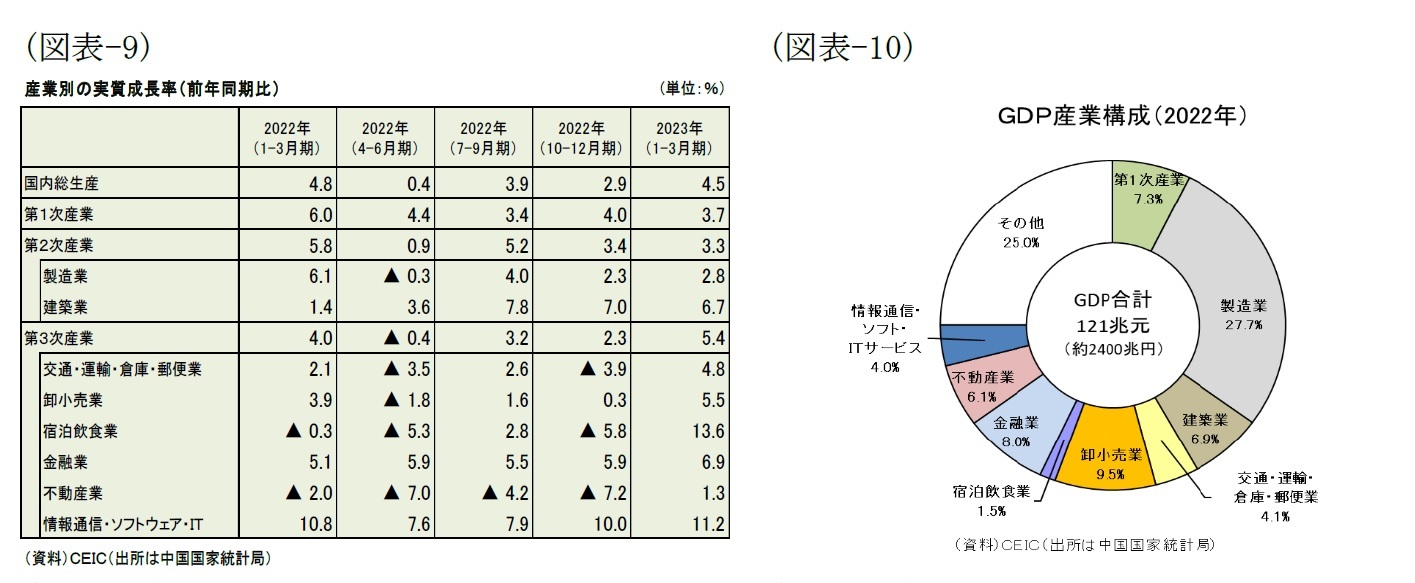

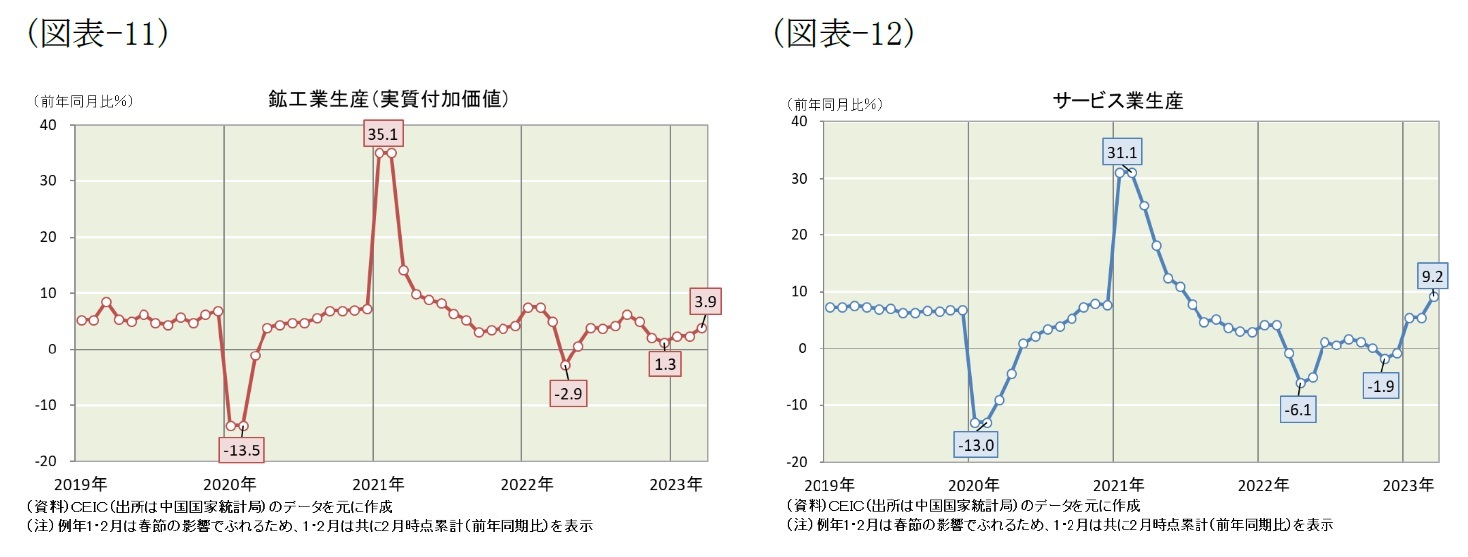

3. 産業の動向

第3次産業は前年同期比5.4%増とGDP全体の成長率を押し上げた。その内訳を見ると、「宿泊飲食業」は同13.6%増と、コロナ禍で落ち込んだ前四半期(同5.8%減)からの反動増で急回復した。「情報通信・ソフトウェア・IT」も同11.2%増と前四半期(同10.0%増)から伸びを高めた。2020年まで2割前後の高成長だったことを踏まえると、その勢いは明らかに鈍いものの、昨年第2四半期(同7.6%増)を底に勢いを取り戻しつつある。一方、第3次産業の中で唯一「不動産業」だけは同1.3%増とGDP成長率を下回る低成長にとどまった。昨年第4四半期まで6四半期連続でマイナス成長だったことを踏まえれば好材料ではあるが、その回復力は弱々しい。また、第3次産業に対する筆者の2023年通期予想は前年比7.1%増で、それを大きく下回るスタートとなった。

4. 今後の注目点

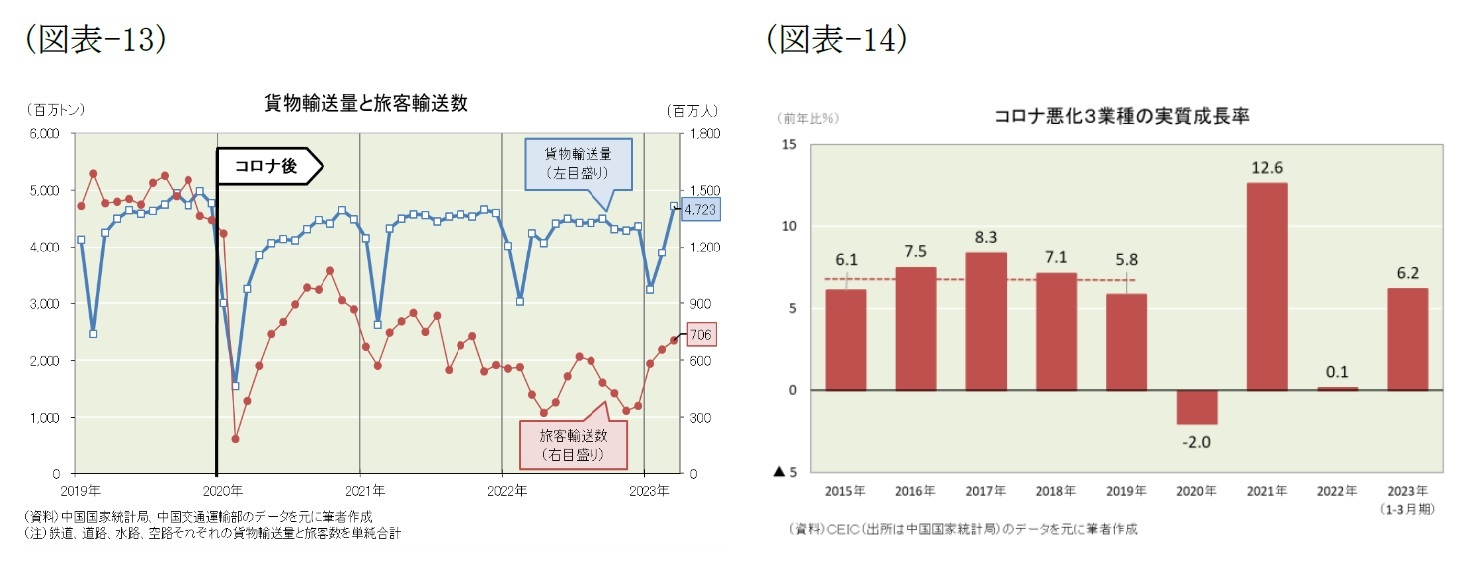

第一に挙げられる注目点はゼロコロナ後の消費回復力である。中国政府は昨年末、事実上ゼロコロナ政策からウィズコロナ政策に舵を切った。それに伴いコロナ対策も感染防止から重症化防止に重点が移ったため、中国各地で感染爆発が起きた。そして死亡者も少なくなかったと見られる。しかし、ここもとCOVID-19はほぼ沈静化、このままウィズコロナ政策が維持されれば、自由を制限されてきた人々が動き出すのは間違いないだろう。貨物輸送量と旅客輸送数の推移を見ると(図表-13)、現在(2023年3月)の貨物輸送量は約47億トンとほぼコロナ前の水準に戻ったが、旅客輸送数は約7億人とコロナ前の半分に満たない。人流は今後さらに増えていくと見られる。特にコロナ禍で打撃を受けたコロナ悪化3業種(「交通・運輸・倉庫・郵便業」、「卸小売業」、「宿泊飲食業」)の実質成長率は、この第1四半期も前年同期比6.2%増にとどまっただけに、反動増の余地がかなり大きい。筆者は2023年通期で前年比10.0%増と予想している(図表-14)。

2|不動産関連の成長回復力

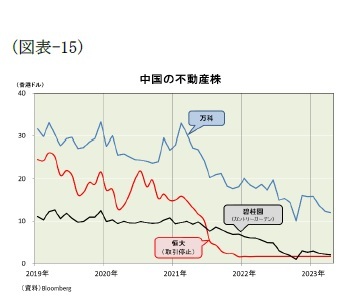

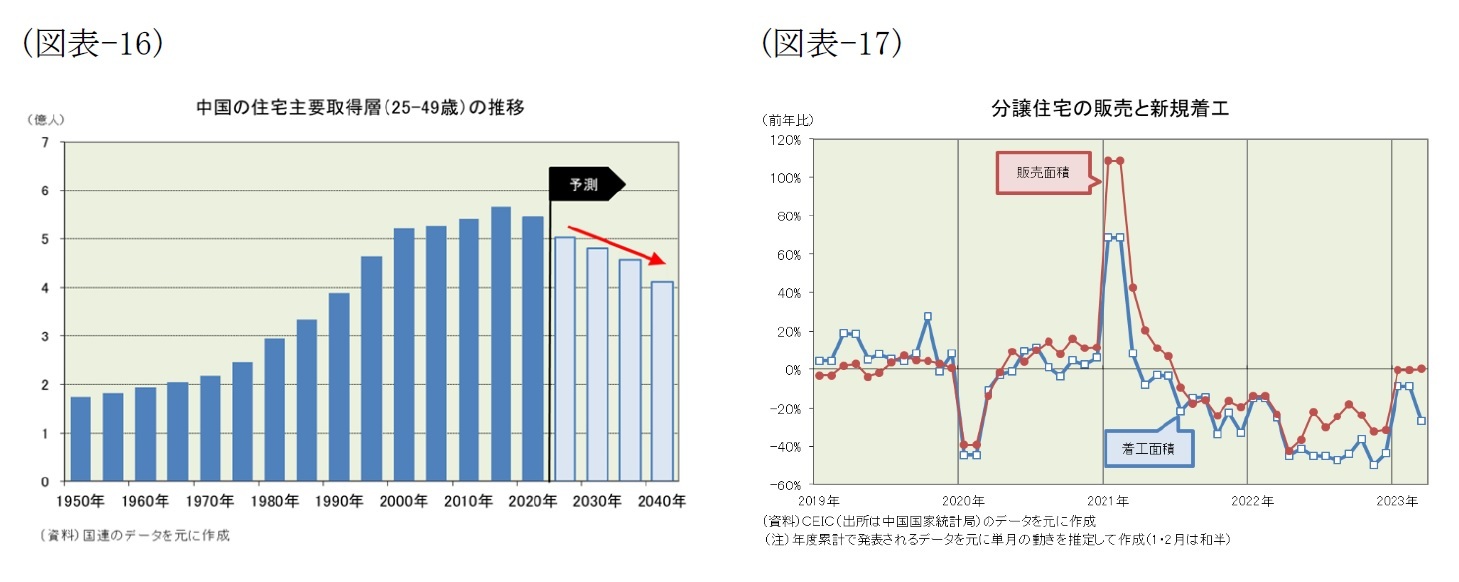

2|不動産関連の成長回復力第二に挙げられる注目点は不動産関連の成長回復力である。昨年11月に中国人民銀行・中国銀行保険監督管理委員会は「金融による不動産市場の安定的で健全な発展のサポートを徹底する通知」(16ヵ条措置)を発表した。それを受けて中国の不動産株は反発に転じた(図表-15)。但し、不動産株の反発が長続きしなかったことが示唆しているように、不動産関連が再び中国経済を力強く牽引するとの見方は少ない。中国政府は「不動産業の新たな発展モデルへの平穏な移行を後押しする」とは表明したものの、「住宅は住むためのもので投機対象ではない」というスタンスは崩していないからである。住宅主要購入層が減り始めていることも、成長回復力に期待できない背景にある(図表-16)。実際、中国政府が1軒目住宅ローン金利の下限引き下げ・撤廃を促したことで住宅販売は底打ちしたものの、新規着工に踏み切るデベロッパーは少ない(図表-17)。

3|生成AIとIT企業の発展牽引力

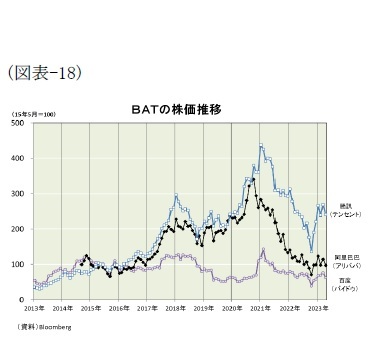

3|生成AIとIT企業の発展牽引力第三に挙げられる注目点はバイドゥ(B)、アリババ(A)、テンセント(T)などIT企業の発展牽引力がどのくらい復活するかである。昨年12月に開催された中国経済工作会議では「デジタル経済を大いに発展させ、常態化監督管理レベルを高め、プラットフォーム企業が発展牽引、雇用創出、国際競争の中で力を発揮することを支持する」と表明した。これを受けてBAT株は底打ちした(図表-18)。およそ2年に及んだIT業界を是正する取り組みにメドが立ったからである。実際、中国銀行保険監督管理委員会の郭樹清主席は「プラットフォーム企業14社の金融業務の特別改善は既にほぼ完了した」としている。しかし、BAT株の反発が小幅なことが示唆するように、その発展牽引力には不透明感がある。筆者は2023年通期で前年比10%前後の安定成長と予想している。

なお、将来的にIT企業の発展牽引力を左右する要因として“生成AI(ジェネレーティブAI)”が浮上してきた。中国ではオープンAIのチャットGPTは使えないものの、中国にも北京智源(BAAI、2018年設立)が中国科学院、バイドゥ、バイトダンスなどの英知を集めて開発した悟道2.0(2021年発表)がある。こうした取り組みが新ビジネスを生み出すことになれば、中国IT企業の発展牽引力は一気に高まる。他方、現在中国政府は「中国の特色ある社会主義」に適合した生成AIの在り方を検討中で、年内には管理弁法が定まる見込みである2。それが厳しい規制となれば新ビジネスの芽を摘んでしまう恐れがある。但し、厳しい管理下においても中国企業は「上に政策あれば、下に対策あり(上有政策、下有対策)」の精神を発揮して新ビジネスの開発に成功する可能性もある。今後の成り行きを注視したい。

2 「国家互联网信息办公室关于《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知」(2023年04月11日)

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年04月28日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月06日

世の中は人間よりも生成AIに寛大なのか? -

2025年11月06日

働く人の飲酒量とリスク認識:適正化に気づくのはどのような人か -

2025年11月06日

Meta、ByteDanceのDSA違反の可能性-欧州委員会による暫定的見解 -

2025年11月06日

財政赤字のリスクシナリオ -

2025年11月06日

老後の住宅資産の利活用について考える

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【中国経済の現状と今後の注目点-「ゼロコロナ後の消費回復力」、「不動産関連の成長回復力」、「生成AIとIT企業の発展牽引力」の3点に注目!】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

中国経済の現状と今後の注目点-「ゼロコロナ後の消費回復力」、「不動産関連の成長回復力」、「生成AIとIT企業の発展牽引力」の3点に注目!のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!