- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険会社経営 >

- 共済事業・少額短期保険の現状(2021年度まで)-収支・資産状況を中心として

共済事業・少額短期保険の現状(2021年度まで)-収支・資産状況を中心として

保険研究部 主任研究員 年金総合リサーチセンター・気候変動リサーチセンター兼任 安井 義浩

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

特に、財務的な側面、例えば資産構成や収支状況を中心に見ていくことにする。

1 前回は2017年3月

2――保険と共済、少額短期保険の相違点などを復習する

主に共済組合のホームページ等で、共済と保険の違いとして、「保険は営利を目的とするものだが、共済は純粋に助け合いである」と説明されていることが多い。設立時の理念や経緯については、それはその通りであろう。やがて大規模な組織になってきた場合には、保険会社と似たような運営にもなってくることも考えられるが、ある職域だけの共済や小規模な共済では、そうした面が色濃く残っているのは確かである。

ただしそう説明するのであれば、保険会社の中には「保険株式会社」と「保険相互会社」とがあり、「株式会社は営利目的だが、相互会社は相互扶助である」という建前であり、保険相互会社については共済との違いがなくなる。

結局、財務状況や数理的な仕組みのみに着目する限り、ほぼ同じものであり、根拠とする法律や同じことだが監督する官庁がどこか、によって違う、という程度と思っていても差し支えない。ただし規模によって、提供する保障の種類によって幾分違いがあってそれが法律上反映されている点もある。

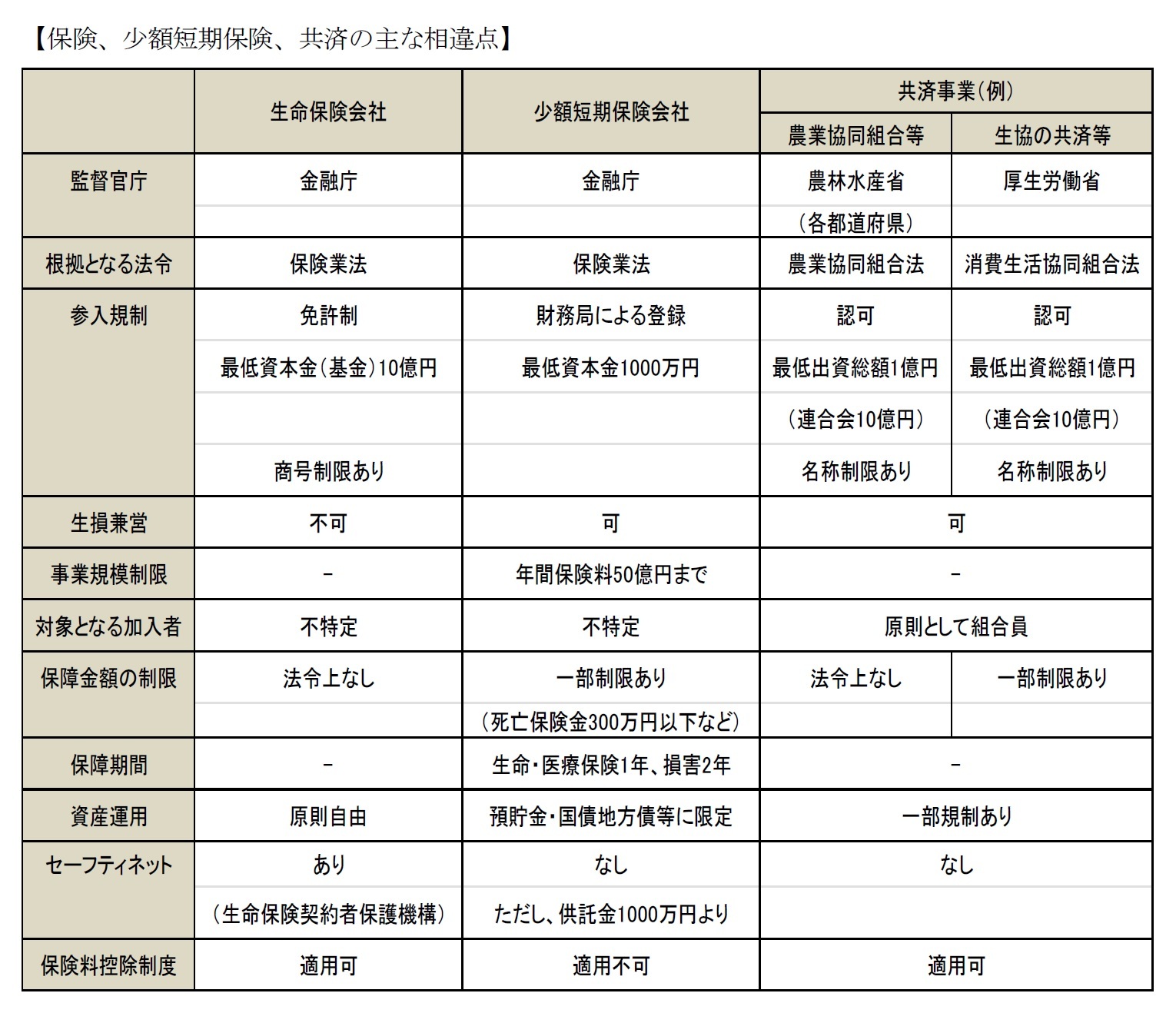

法律上の立場やそこで定められた実施団体の制限や取り扱う制度の制限などによって、少額短期保険も含めて、主な相違点をまとめると、下の表のようになる。

仕組としては同じとはいえ、実態としては共済のほうが比較的少額で短期の保障であるといったような傾向はあるように見えるが、これも次に挙げるような個々共済団体によって様々である。

なお、少額短期保険には、生命保険料控除制度が適用されないというのは、同じ保障事業の存在意義といった位置づけ上、事業者にとっては少々不満かもしれないが、少額短期であるがために保険料そのものが比較的少額であって、実際の取り扱い上はそれほど問題にはならず、したがって気にする必要性が低いとも考えられる。

これはあくまで日本の法律上の仕組みの話であるが、例えば日本の保険会社では、保険業法上、生命保険事業と損害保険事業を、同一会社で取り扱うことはできないため、子会社を作って参入といった形態になっている。もともとは、例えば人の生死を対象とする生命保険と、自動車事故の補償をする自動車保険とでは扱うリスクが異なることから出てくる、運営の違いや収支・配当の区別があいまいになることを防ぐという考え方であった。現在でも保険会社では生損保兼営は認められていないのだが、子会社による参入ができることになっている(例えば○○損害保険株式会社が、子会社で△△生命保険株式会社をもち、グループとして一体で事業を行う、など)。

一方で共済・少額短期保険会社においてはそうした分離の必要はなく、ひとつの共済組合(等)で両方の保障が取り扱われている。おそらくは、当初から保障の内容が比較的単純なものであったり、保障金額がそれほど大きくなかったりなどの事情から、異なるリスクを同時に引き受ける弊害が比較的小さいからであろう。

逆に現状では、日本の大手の保険グループにおいて、取り扱う商品(保障、医療保険、外貨建保険など)によって、あるいは地域(海外での事業)に応じて、いくつもの保険会社をもち、損害保険会社や、少額短期保険会社までもつということになってきている。

そのため、特に一つの会社でいくつもの事業を行う方向にはなさそうだが、今やリスク管理が高度化しており、どちらでも適切に運営できるのではないかという気もする。

また、用語の区別として、保険会社の場合には、加入者が支払うのを「保険料」と呼ぶが、共済の場合には「共済掛金」と呼ぶ、同様に「保険金」は「共済金」に、「配当金」は「割戻金」になどの違いがある。さらに耳慣れないのは保険会社では提供するのは「保険商品」であるが、共済における対応する用語があまり見当たらず、しいていえば「(共済の)仕組」と呼ぶ。営利事業ではないという考え方を貫けば、商品とは呼びにくい(では保険相互会社の場合はどうなる?)。

そうした理念に敬意を表して本稿でもできる限り区別していきたいところだが、記述が繁雑にもなるので、両者まとめて言及する場合などで、どちらか一方で表現することもあろうが、適宜以上のように読み替えて理解されるようお願いしたい。(なお実際には共済のホームページなどでさえ、「商品」という表現をしているところも見受けられる。適度に簡明な用語が見当たらないないためであろう。それでも全く誤解は生じないと思われるが、理念に偏執する人やテーマに対しては、表現に気を遣う必要があろう。)

3――共済事業編

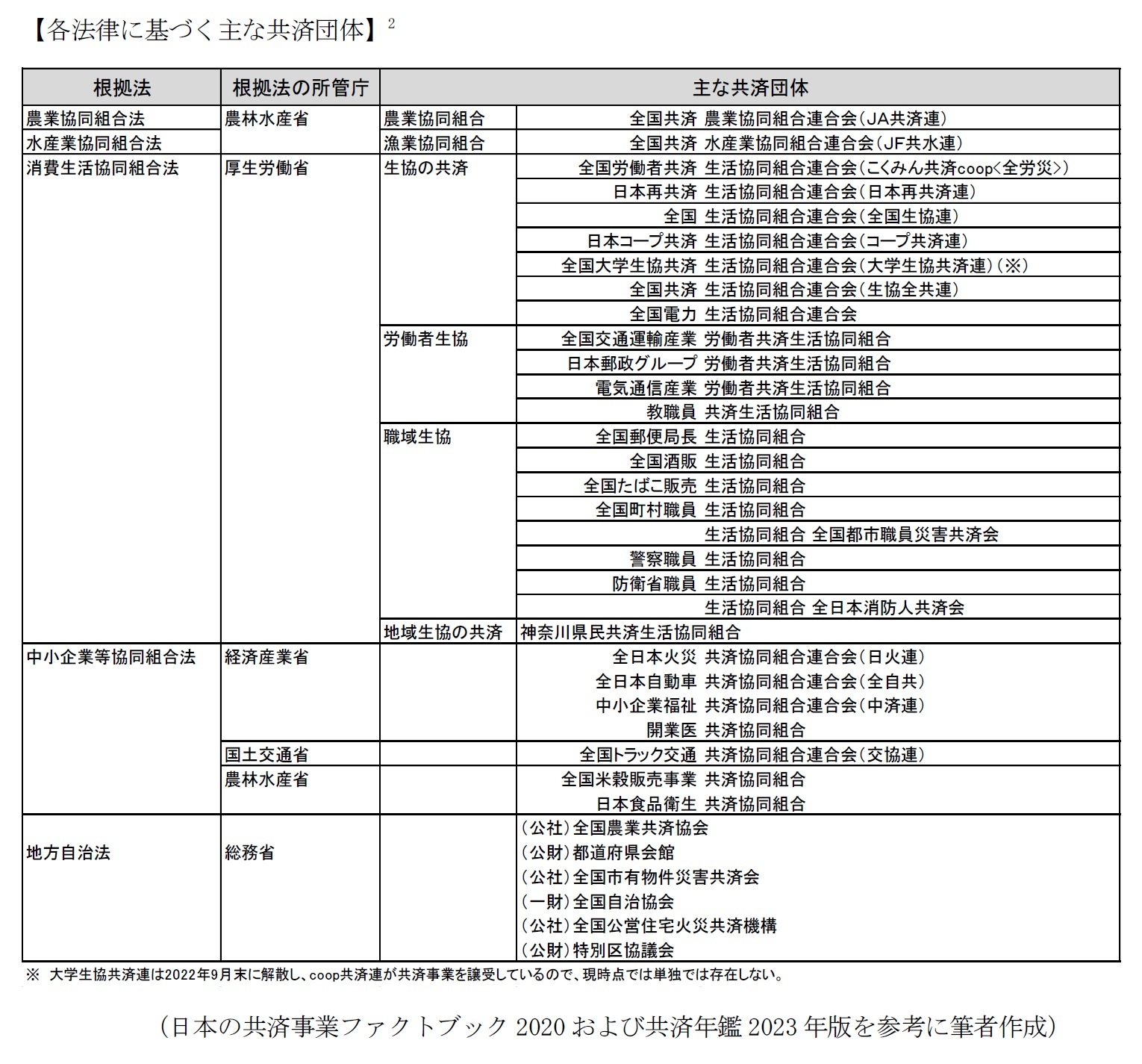

まずは、共済を実施している団体についてだが、まずは以下の表を見て頂くのがいいだろう。

設立根拠となる法令の違いにより分類すると、「特別法によらない共済団体」「特別法による共済団体」とがある。

この特別法とは、「農業災害補償法」「漁業災害補償法」「漁船損害補償法」を指し、その名の通り、農業・漁業の収穫・漁獲補償を行なうもので、これらは国が行なう一種の社会保障制度である。共済団体としては各地の農業共済組合、およびその連合体としてのNOSAI全国、各地の漁業共済組合と全国漁業共済組合連合会、漁船保険組合と漁船保険中央会がある。これらは農業・漁業に従事する方々以外にはなじみのうすいものかもしれない。生命共済は取り扱っていないようである。

「特別法によらない共済団体」のほうをさらに分けると、各種の協同組合法によるものと、地方自治法によるものがある。

協同組合法によるものを、根拠法により分類すれば、農業協同組合法、水産協同組合法(以上、農林水産省)、消費生活協同組合法(主に厚生労働省)、中小企業等協同組合法(都道府県、経済産業省、国土交通省など)があり、それぞれの所管省庁が監督している。

2 人共済組合や実施している共済の正式名称については、上のようにかなり長いものが多いので、略称したりする場面もあるだろうが、例えば「全共連」といったら、これはJA共済連のことであって、似たような響きだが、全国生活協同組合連合会や全国共済生活協同組合連合会ではない。また「神奈川県民共済」は、全国で始めて「県民共済」を始めた独立した共済である一方、その他の「○○県民共済」は○○県の認可により設立され、全国生活協同組合連合会が元受を行なっている共済であり、全く別物であるが、歴史的経緯からこうなっている。ちなみに神奈川県の上記○○県民共済にあたるものだけは「全国共済」という名である。なお神奈川県についてはさらに別に「かながわ県共済」というのがあり、これは全日本火災共済協同組合連合会の一構成員である。個々の話にはここで踏み込む予定はないが、実際に加入する場合など、いったいどれのことを指して言っているのか明確にしないと、トラブルの元であろう。

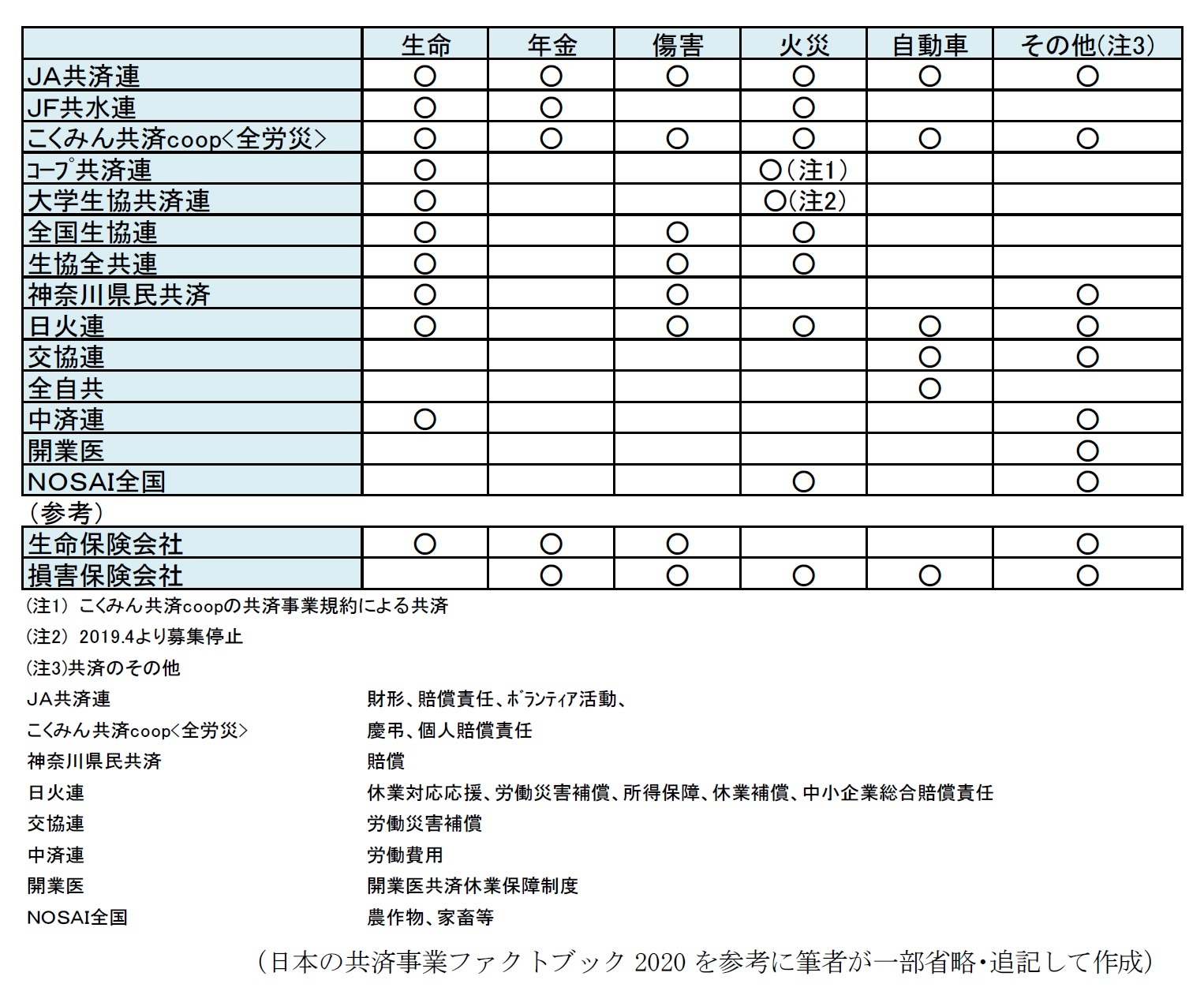

うち「その他」の例としては、財形、賠償責任、所得補償、NOSAI全国の農作物等々にかかる共済などがある。主な共済団体について取扱例を示したものが以下の表である。なお、詳しくは「平成30年度版 商品研究 主要共済と少額短期保険」(新日本保険新聞社)に、主な共済が取り扱う「商品」の記載があるので、参照されたい。

生命共済については、当然定期共済(一定期間、掛け捨ての死亡保障)、養老共済(死亡保障に加え、満期時、まとまった共済金を受け取れるもの)、終身共済(死亡時まで保障が継続)、医療共済(入院・通院の保障)といったところを中心に、様々なバリエーションと、共済掛金の払い方(月払・一時払といった種類)が存在する。あるいは団体生命共済などもあるところは、ほぼ生命保険会社と同じ状況である。

年金共済については、規模の大きな一部の団体が取り扱っている。長期間にわたる資金運用が必要なので、これを取り扱うためには、資産運用やリスク管理体制について、相当程度しっかりしたものをもっていなければならない。そのため小規模の組織にとっては比較的難しく、実施できるのは規模が大きいところに限られているということだろう。この場合、資産運用リスクとともに、終身年金を扱う場合には長寿リスク(加入者が想定より長生きして年金を受け取ることにより、積立金の不足が生じる恐れ)にも注目しておく必要があり、高度なリスク管理体制が期待されるだろう。同様に「その他」に属するような特殊な種類を取り扱うならば、それを扱うだけの相当のノウハウが必要であろう。

またついでに損保分野についても触れておくと、自動車共済について同様のことがいえるが、こちらは資産運用というより、事故発生率の見積もりや、査定などの事故対応のノウハウに高度なものが求められる。

(2023年03月17日「基礎研レポート」)

03-3512-1833

- 【職歴】

1987年 日本生命保険相互会社入社

・主計部、財務企画部、調査部、ニッセイ同和損害保険(現 あいおいニッセイ同和損害保険)(2007年‐2010年)を経て

2012年 ニッセイ基礎研究所

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

・日本証券アナリスト協会 検定会員

安井 義浩のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/09/05 | 保険会社のAIに関するガバナンス(欧州)-EIOPAから各国監督当局への意見の公表 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/08/22 | 保険と年金基金における各種リスクと今後の状況(欧州 2025.7)-EIOPAが公表している報告書(2025年7月)の紹介 | 安井 義浩 | 保険・年金フォーカス |

| 2025/07/31 | 2024年度生命保険決算の概要-利差益増により基礎利益は増加、国内債券は含み損だがほぼ問題なし | 安井 義浩 | 基礎研レポート |

| 2025/07/04 | 金融安定性に関するレポート(欧州)-EIOPAの定期報告書の公表 | 安井 義浩 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年09月17日

ふるさと納税「お得競争」の終焉-ポイント還元の廃止で問われる「地域貢献」と「持続可能な制度」のこれから -

2025年09月17日

貿易統計25年8月-関税引き上げの影響が顕在化し、米国向け自動車輸出が数量ベースで大きく落ち込む -

2025年09月17日

「最低賃金上昇×中小企業=成長の好循環」となるか?-中小企業に託す賃上げと成長の好循環の行方 -

2025年09月17日

家計消費の動向(二人以上世帯:~2025年7月)-実質賃金改善下でも「メリハリ消費」継続、娯楽支出は堅調を維持 -

2025年09月16日

インド消費者物価(25年9月)~8月のCPI上昇率は+2.1%に上昇、GST合理化でインフレ見通しは緩和

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【共済事業・少額短期保険の現状(2021年度まで)-収支・資産状況を中心として】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

共済事業・少額短期保険の現状(2021年度まで)-収支・資産状況を中心としてのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!