- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 日本経済 >

- 過剰貯蓄がなくなる日-賃上げの重要性がより高まる局面に

2023年01月13日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

● 過剰貯蓄がなくなる日-賃上げの重要性がより高まる局面に

(物価高、感染拡大の逆風下でも個人消費は底堅さを維持)

物価高や新型コロナウイルスの感染拡大という逆風を受けながらも、個人消費は持ち直しの動きが続いている。

GDP統計の実質家計消費支出は、まん延防止等重点措置の影響で2022年1-3月期に前期比▲1.1%の減少となった後、2022年3月下旬に同措置が解除されたことを受けて、4-6月期には同1.7%の高い伸びとなった。7-9月期は消費者物価上昇率が3%台まで加速し、新型コロナウイルス感染症の第7波が到来するなど、消費にとっては厳しい環境となったものの、特別な行動制限が課されなかったこともあり、前期比0.1%と増加を確保した。

逆風が強まる中でも個人消費が堅調を維持している背景には、コロナ禍の度重なる行動制限に伴う消費水準の大幅低下、特別定額給付金などの支給によって、家計に過剰貯蓄が存在していることがある。

物価高や新型コロナウイルスの感染拡大という逆風を受けながらも、個人消費は持ち直しの動きが続いている。

GDP統計の実質家計消費支出は、まん延防止等重点措置の影響で2022年1-3月期に前期比▲1.1%の減少となった後、2022年3月下旬に同措置が解除されたことを受けて、4-6月期には同1.7%の高い伸びとなった。7-9月期は消費者物価上昇率が3%台まで加速し、新型コロナウイルス感染症の第7波が到来するなど、消費にとっては厳しい環境となったものの、特別な行動制限が課されなかったこともあり、前期比0.1%と増加を確保した。

逆風が強まる中でも個人消費が堅調を維持している背景には、コロナ禍の度重なる行動制限に伴う消費水準の大幅低下、特別定額給付金などの支給によって、家計に過剰貯蓄が存在していることがある。

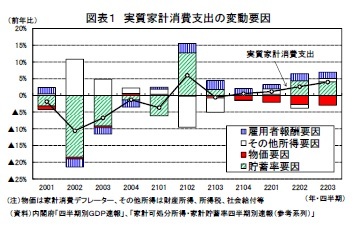

実質家計消費支出の伸び(前年比)を要因分解すると、2021年4-6月期以降、物価要因(家計消費デフレーターの上昇)が消費の下押し要因となり、2022年度入り後は押し下げ幅が拡大しているが、高水準の貯蓄率を引き下げることによる押し上げ効果がそれを上回り、消費の底堅さをもたらしている(図表1)。

実質家計消費支出の伸び(前年比)を要因分解すると、2021年4-6月期以降、物価要因(家計消費デフレーターの上昇)が消費の下押し要因となり、2022年度入り後は押し下げ幅が拡大しているが、高水準の貯蓄率を引き下げることによる押し上げ効果がそれを上回り、消費の底堅さをもたらしている(図表1)。家計貯蓄率はコロナ禍前の2015~2019年平均で1.2%だったが、2020年4月の緊急事態宣言の発令によって消費の水準が急激に落ち込んだこと、特別定額給付金の支給によって可処分所得が大幅に増加したことから、2020年4-6月期に22.1%へと急上昇した。その後、行動制限の緩和によって消費が持ち直したことなどから、2022年4-6月期の貯蓄率は5.4%まで低下したが、平常時に比べると水準は高い。

(家計貯蓄率は下方修正の公算)

しかし、2022年12月23日に内閣府から公表された国民経済計算の2021年度年次推計では、家計貯蓄率が2020年度(13.1%→12.1%)、2021年度(9.6%→7.1%)ともに下方改定された。2020、2021年度の可処分所得が下方修正されたこと、家計消費支出が上方修正されたことが、いずれも家計貯蓄額の減少、家計貯蓄率の低下につながった。

現時点では、2021年度年次推計を反映した四半期系列の計数(季節調整値)は公表されていないが、2023年1月下旬に予定されている2022年7-9月期の「家計可処分所得・家計貯蓄率四半期別速報(参考系列)」が公表される際には、過去に遡って家計貯蓄率が下方修正される可能性が高い。

しかし、2022年12月23日に内閣府から公表された国民経済計算の2021年度年次推計では、家計貯蓄率が2020年度(13.1%→12.1%)、2021年度(9.6%→7.1%)ともに下方改定された。2020、2021年度の可処分所得が下方修正されたこと、家計消費支出が上方修正されたことが、いずれも家計貯蓄額の減少、家計貯蓄率の低下につながった。

現時点では、2021年度年次推計を反映した四半期系列の計数(季節調整値)は公表されていないが、2023年1月下旬に予定されている2022年7-9月期の「家計可処分所得・家計貯蓄率四半期別速報(参考系列)」が公表される際には、過去に遡って家計貯蓄率が下方修正される可能性が高い。

(家計貯蓄率の先行き試算)

筆者は、高水準の貯蓄を背景に、先行きも個人消費の持ち直しが続くとみていた。しかし、統計の改定によって、家計貯蓄率がこれまでの想定よりも早くコロナ禍前の水準に近づく可能性が高まってきた。その場合、先行きの消費を慎重に見る必要があるだろう。

これまでは、名目賃金が伸び悩み、実質賃金が下落する中でも、高水準の貯蓄を背景に個人消費の持ち直しが続いてきたが、家計貯蓄率が平常時の水準に戻った後は、実質賃金の減少が可処分所得の低迷を通じて個人消費の腰折れにつながりやすくなる。賃上げがより重要となる局面が近づいていると言えよう。

ここで、賃上げが加速した場合と賃上げが停滞した場合に分けて、家計貯蓄率の先行きを試算した。試算にあたっては、消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は、2022年度が2.9%、2023年度が1.9%、2024年度が1.1%(ニッセイ基礎研究所の予測値)、2022年10-12月期以降の実質家計消費支出の伸びを前期比0.4%(年率1.6%)1とした。

賃上げ率については、賃上げ加速ケースの春闘賃上げ率は2023年が3%、2024年が3.5%、賃上げ停滞ケースの春闘賃上げ率は2023年、2024年ともに2.2%(厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」ベース)とした。定期昇給は1.7~1.8%程度とされているため、ベースアップでは賃上げ加速ケースは2023年が1%台前半、2024年が1%台後半、賃上げ停滞ケースが2023年、2024年ともに0.5%程度となる2。

筆者は、高水準の貯蓄を背景に、先行きも個人消費の持ち直しが続くとみていた。しかし、統計の改定によって、家計貯蓄率がこれまでの想定よりも早くコロナ禍前の水準に近づく可能性が高まってきた。その場合、先行きの消費を慎重に見る必要があるだろう。

これまでは、名目賃金が伸び悩み、実質賃金が下落する中でも、高水準の貯蓄を背景に個人消費の持ち直しが続いてきたが、家計貯蓄率が平常時の水準に戻った後は、実質賃金の減少が可処分所得の低迷を通じて個人消費の腰折れにつながりやすくなる。賃上げがより重要となる局面が近づいていると言えよう。

ここで、賃上げが加速した場合と賃上げが停滞した場合に分けて、家計貯蓄率の先行きを試算した。試算にあたっては、消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)は、2022年度が2.9%、2023年度が1.9%、2024年度が1.1%(ニッセイ基礎研究所の予測値)、2022年10-12月期以降の実質家計消費支出の伸びを前期比0.4%(年率1.6%)1とした。

賃上げ率については、賃上げ加速ケースの春闘賃上げ率は2023年が3%、2024年が3.5%、賃上げ停滞ケースの春闘賃上げ率は2023年、2024年ともに2.2%(厚生労働省の「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」ベース)とした。定期昇給は1.7~1.8%程度とされているため、ベースアップでは賃上げ加速ケースは2023年が1%台前半、2024年が1%台後半、賃上げ停滞ケースが2023年、2024年ともに0.5%程度となる2。

先行きの家計貯蓄率の試算結果は図表3の通りである。

先行きの家計貯蓄率の試算結果は図表3の通りである。賃上げ加速ケースでは、家計貯蓄率は足もとの水準からは若干低下するものの、2024年度末までコロナ禍前の水準を上回る。

一方、賃上げ停滞ケースでは、家計貯蓄率は低下傾向が続き、2023年7-9月期にはコロナ禍前の水準(2015~2019年平均の1.2%)を下回り、2024年1-3月期にはマイナスに転じる。すなわち、賃上げ停滞ケースでは、2024年以降は金融資産の取り崩しを行わなければ消費の回復を維持することができない状態となることを意味する。

1 この場合、実質家計消費支出の水準は2024年度末に直近のピーク(2019年7-9月期)を上回る。

2 2022年の春闘賃上げ率(実績)は2.20%、ニッセイ基礎研究所の春闘賃上げ率の見通しは2023年が2.75%、2024年が2.95%である。

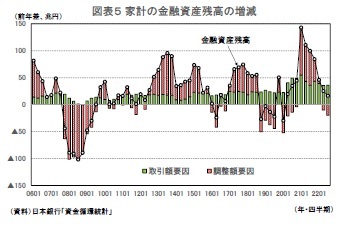

(金融資産の取り崩しによる消費の回復は期待薄)

家計貯蓄率はこれまで考えられていたよりも早くコロナ禍前の水準まで低下する可能性が高くなってきた。一方、家計にはコロナ禍の行動制限下で積み上がってきた累積的な貯蓄が潤沢にある。このため、積み上がった貯蓄の取り崩しによって、消費の回復基調は維持されるという考え方もある。

家計貯蓄率はこれまで考えられていたよりも早くコロナ禍前の水準まで低下する可能性が高くなってきた。一方、家計にはコロナ禍の行動制限下で積み上がってきた累積的な貯蓄が潤沢にある。このため、積み上がった貯蓄の取り崩しによって、消費の回復基調は維持されるという考え方もある。

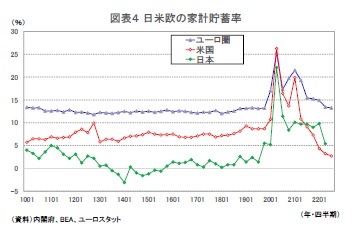

実際、日本よりも個人消費の回復ペースが速い欧米では、日本よりも家計貯蓄率の低下が明確となっており、ユーロ圏はコロナ禍前とほぼ水準、米国はコロナ禍前の水準を大きく下回っている(図表4)。米国はすでにコロナ禍で積み上がってきた貯蓄の取り崩しによって消費の増加を維持する局面となっている。

実際、日本よりも個人消費の回復ペースが速い欧米では、日本よりも家計貯蓄率の低下が明確となっており、ユーロ圏はコロナ禍前とほぼ水準、米国はコロナ禍前の水準を大きく下回っている(図表4)。米国はすでにコロナ禍で積み上がってきた貯蓄の取り崩しによって消費の増加を維持する局面となっている。日本は行動制限による貯蓄率の上昇幅が欧米よりも大きかったため、累積的な貯蓄額も大きい。ただし、日本の家計貯蓄率は平常時の水準が欧米よりも低いことには注意が必要だ。

米国の家計貯蓄率はコロナ禍前よりも大きく下がったとはいえ、プラス圏を維持している。貯蓄率を平常時よりも引き下げることにより、実質的に積み上がった貯蓄の取り崩しを行ったとしても、金融資産の取り崩しに直結するような状況にはない。一方、日本の家計貯蓄率は元々の水準が低いため、金融資産の取り崩しを意味するマイナスの貯蓄率になりやすい3。

(高まる賃上げの重要性)

岸田首相は、2023年春闘でインフレ率を上回る賃上げの実現を経済界に要請し、連合も賃上げ要求を5%程度としている。大幅な賃上げを表明する企業も相次いでおり、ここにきて賃上げの機運は大きく高まっている。ただし、賃上げ率を見る上では注意すべき点がいくつかある。

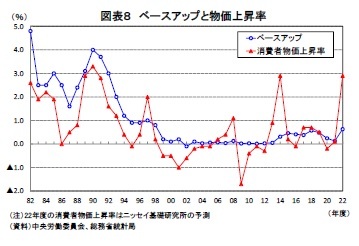

まず、一般的に賃上げ率の指標として用いられる数字は、定期昇給を含んだものであることであることだ。個々の労働者に焦点を当てれば、その人の賃金水準は平均的には毎年定期昇給分だけ上がっていく(年功賃金体系の会社の場合)。しかし、毎年高齢者が定年などで退職する一方で、若い人が新たに働き始めるので、労働市場全体でみれば平均年齢は変わらない(厳密には高齢化の分だけ少し上がる)。したがって、マクロベースの賃金上昇率を考える際には、定期昇給分を除いたベースアップを見ることが適切だ。

連合が掲げている5%の賃上げ要求は定期昇給を含んだものである。賃金改定率のうち、定期昇給分は1.7~1.8%程度とされるため、連合の賃上げ要求をベースアップでみると3%台前半ということになる。

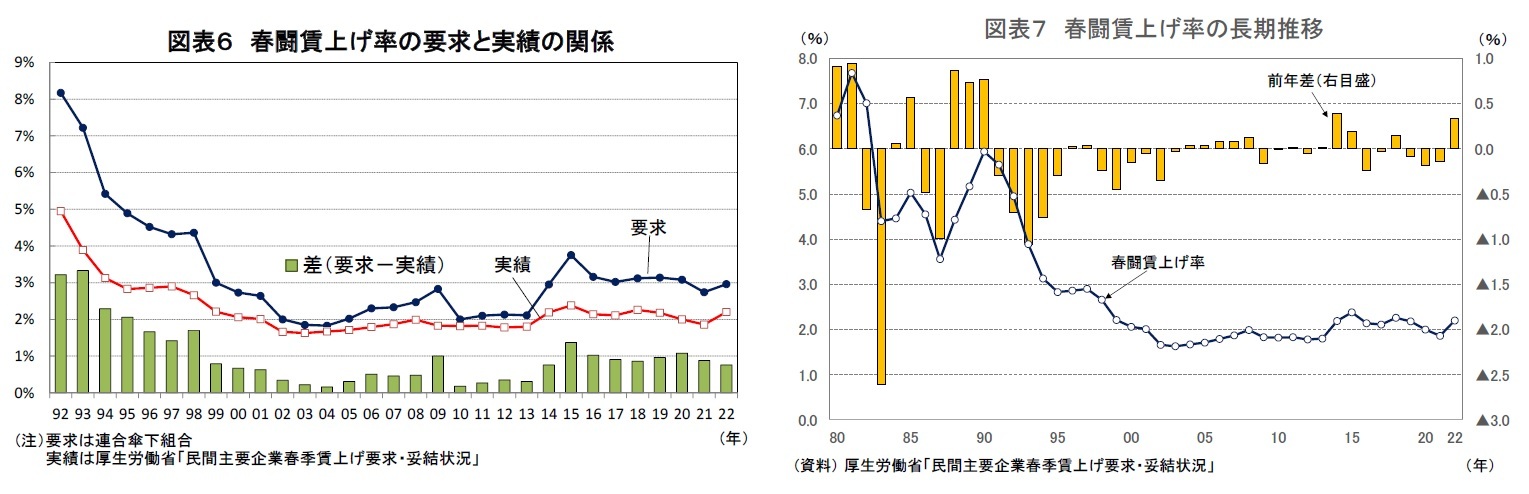

また、連合の要求水準と連合傘下組合の実際の要求水準には乖離がある。連合は2015年から2022年まで4%(定期昇給を含む)の賃上げ要求を掲げてきたが、連合傘下組合の実際の賃上げ要求は3%程度、実際の賃上げ率は2%程度にとどまってきた(図表6)。2023年は連合が賃上げ要求を引き上げたため、実際の賃上げ要求も高まる可能性が高いが、5%という数字は割り引いてみる必要がある。

春闘で妥結する賃上げ率は、賃金総額の約4分の3を占める基本給に反映され、企業にとっては固定費となるため、賃金を単年で一気に引き上げることを躊躇する企業が多いことも念頭に置いておく必要がある。実際、1980年以降の春闘賃上げ率の実績を見ると、賃上げ率が前年に比べて最も大きく改善したのは、1981年の0.94%(1980年:6.74%→1981年:7.68%)で、1%以上改善したことはない4(図表7)。

岸田首相は、2023年春闘でインフレ率を上回る賃上げの実現を経済界に要請し、連合も賃上げ要求を5%程度としている。大幅な賃上げを表明する企業も相次いでおり、ここにきて賃上げの機運は大きく高まっている。ただし、賃上げ率を見る上では注意すべき点がいくつかある。

まず、一般的に賃上げ率の指標として用いられる数字は、定期昇給を含んだものであることであることだ。個々の労働者に焦点を当てれば、その人の賃金水準は平均的には毎年定期昇給分だけ上がっていく(年功賃金体系の会社の場合)。しかし、毎年高齢者が定年などで退職する一方で、若い人が新たに働き始めるので、労働市場全体でみれば平均年齢は変わらない(厳密には高齢化の分だけ少し上がる)。したがって、マクロベースの賃金上昇率を考える際には、定期昇給分を除いたベースアップを見ることが適切だ。

連合が掲げている5%の賃上げ要求は定期昇給を含んだものである。賃金改定率のうち、定期昇給分は1.7~1.8%程度とされるため、連合の賃上げ要求をベースアップでみると3%台前半ということになる。

また、連合の要求水準と連合傘下組合の実際の要求水準には乖離がある。連合は2015年から2022年まで4%(定期昇給を含む)の賃上げ要求を掲げてきたが、連合傘下組合の実際の賃上げ要求は3%程度、実際の賃上げ率は2%程度にとどまってきた(図表6)。2023年は連合が賃上げ要求を引き上げたため、実際の賃上げ要求も高まる可能性が高いが、5%という数字は割り引いてみる必要がある。

春闘で妥結する賃上げ率は、賃金総額の約4分の3を占める基本給に反映され、企業にとっては固定費となるため、賃金を単年で一気に引き上げることを躊躇する企業が多いことも念頭に置いておく必要がある。実際、1980年以降の春闘賃上げ率の実績を見ると、賃上げ率が前年に比べて最も大きく改善したのは、1981年の0.94%(1980年:6.74%→1981年:7.68%)で、1%以上改善したことはない4(図表7)。

ニッセイ基礎研究所では、2023年度の消費者物価上昇率(生鮮食品を除く総合)を1.9%、春闘賃上げ率を2.75%(ベースアップでは1%程度)と予想している。岸田首相が要請しているように、賃上げ率(ベースアップ)がインフレ率を上回る状態を2023年に実現することは極めて困難と考えられるが、このことを過度に悲観する必要はない。

足もとの物価上昇は、原油などの資源価格の高騰や円安の急進に伴う輸入物価の急上昇という一時的な要因によるところが大きく、下方硬直性が高く安定的な動きをする賃金の伸びがこれを一気に上回ることは現実的ではない。

足もとの物価上昇は、原油などの資源価格の高騰や円安の急進に伴う輸入物価の急上昇という一時的な要因によるところが大きく、下方硬直性が高く安定的な動きをする賃金の伸びがこれを一気に上回ることは現実的ではない。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2023年01月13日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

| 2025/10/24 | 消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/22 | 貿易統計25年9月-米国向け自動車輸出が数量ベースで一段と落ち込む。7-9月期の外需寄与度は前期比▲0.4%程度のマイナスに | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/03 | 雇用関連統計25年8月-失業率、有効求人倍率ともに悪化 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

新着記事

-

2025年10月30日

潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 -

2025年10月30日

米FOMC(25年10月)-市場予想通り、政策金利を▲0.25%引き下げ。バランスシート縮小を12月1日で終了することも決定 -

2025年10月30日

試練の5年に踏み出す中国(後編)-「第15次五カ年計画」建議にみる、中国のこれからの針路 -

2025年10月30日

米国で進む中間期の選挙区割り変更-26年の中間選挙を見据え、与野党の攻防が激化 -

2025年10月29日

生活習慣病リスクを高める飲酒の現状と改善に向けた対策~男女の飲酒習慣の違いに着目して

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【過剰貯蓄がなくなる日-賃上げの重要性がより高まる局面に】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

過剰貯蓄がなくなる日-賃上げの重要性がより高まる局面にのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!