- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 暮らし >

- 消費者行動 >

- 物価高と消費者の暮らし向き(2)-物価高でも消費機会減少や収入増で約1割の消費者はゆとりあり

物価高と消費者の暮らし向き(2)-物価高でも消費機会減少や収入増で約1割の消費者はゆとりあり

生活研究部 上席研究員 久我 尚子

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに~物価高でも消費者の約1割はコロナ禍前と比べて暮らし向きに「ゆとりが出てきた」と回答

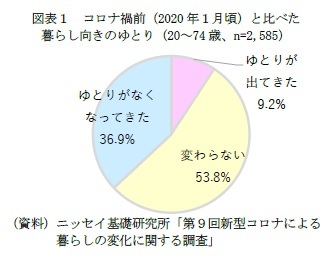

「物価高と消費者の暮らし向き1」では、ニッセイ基礎研究所が20~74歳を対象に実施した調査2を用いてコロナ禍前と比べた暮らし向きの状況に加えて、「ゆとりがなくなってきた」と回答した約4割の消費者に注目し(図表1)、その理由や、ゆとりがなくなったことで取った行動について、性年代やライフステージ等の属性別の違いを捉えた。

「物価高と消費者の暮らし向き1」では、ニッセイ基礎研究所が20~74歳を対象に実施した調査2を用いてコロナ禍前と比べた暮らし向きの状況に加えて、「ゆとりがなくなってきた」と回答した約4割の消費者に注目し(図表1)、その理由や、ゆとりがなくなったことで取った行動について、性年代やライフステージ等の属性別の違いを捉えた。本稿では、逆にコロナ禍前と比べて「ゆとりが出てきた」と回答した約1割の消費者に注目し、その理由や行動について属性別の違いを見ていきたい。

1 久我尚子「物価高と消費者の暮らし向き-子育て世帯で徹底的に支出減、安価な製品への乗り換えも」、ニッセイ基礎研レポート(2022/7/15)

1 調査時期は2022年6月22日~28日、調査対象は全国に住む20~74歳、インターネット調査、株式会社マクロミルのモニターを利用、有効回答2,585。

2――暮らし向きにゆとりが出てきた理由~新型コロナ禍で消費機会減少が約半数、収入増も約3割

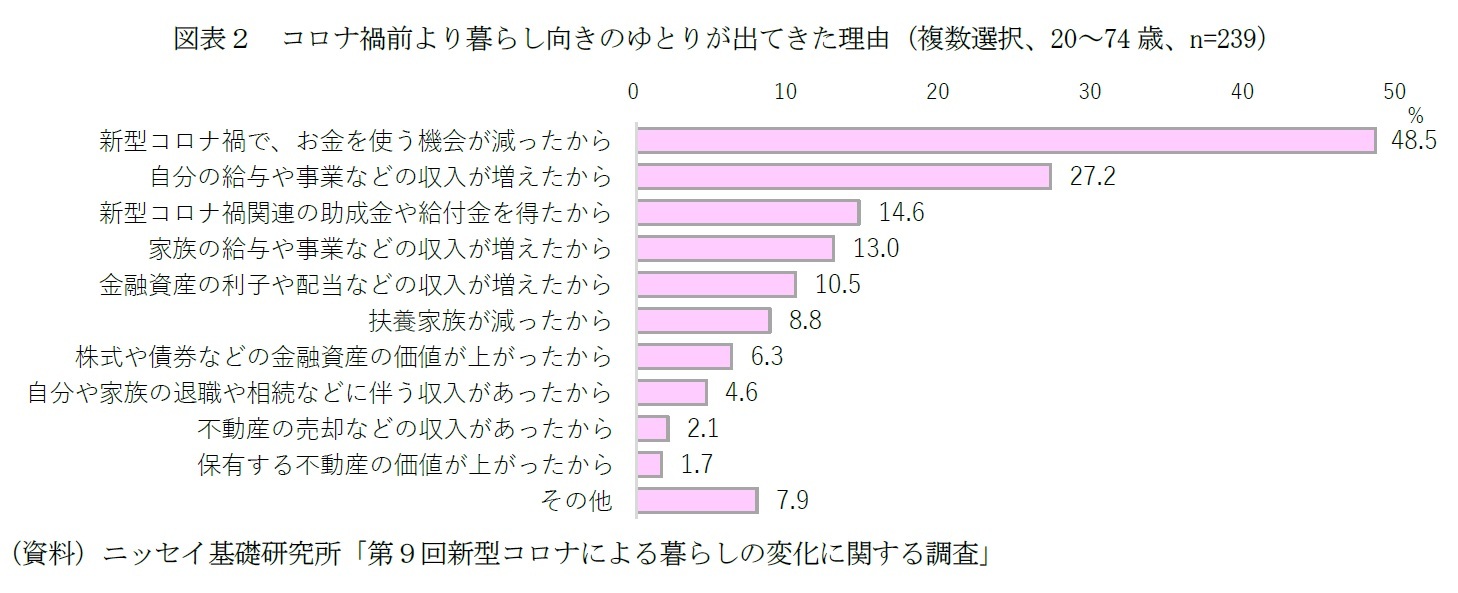

コロナ禍前と比べて暮らし向きに「ゆとりが出てきた」回答者に対して、その理由をたずねたところ、20~74 歳全体では「新型コロナ禍で、お金を使う機会が減ったから」(48.5%)が圧倒的に多く、コロナ禍による外出自粛や非接触志向の高まりから、旅行やレジャー、外食などの外出を伴う消費行動が大幅に減った影響が見て取れる(図表2)。

また、次いで「自分の給与や事業などの収入が増えたから」(27.2%)、「新型コロナ禍関連の助成金や給付金を得たから」(14.6%)、「家族の給与や事業などの収入が増えたから」(13.0%)、「金融資産の利子や配当などの収入が増えたから」(10.5%)と続く。

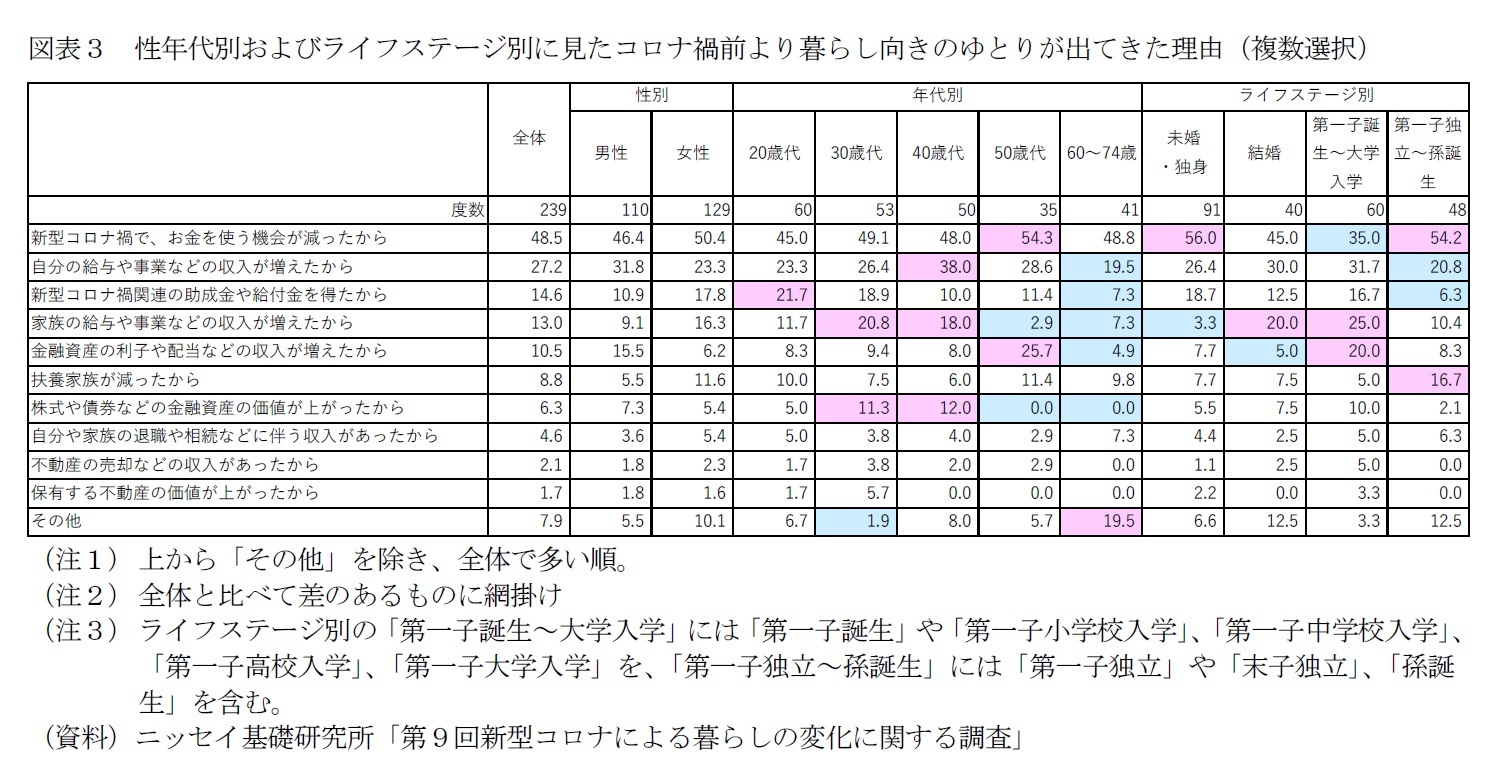

性別に見ても、男女とも「新型コロナ禍で、お金を使う機会が減ったから」が圧倒的に首位を占める(図表3)。

男女を比べると、男性では「金融資産の利子や配当などの収入が増えたから」(男性15.5%、女性6.2%、男性は女性より+9.3%pt)や「自分の給与や事業などの収入が増えたから」(男性31.8%、女性23.3%、同+8.5%pt)が多い一方、女性では「家族の給与や事業などの収入が増えたから」(男性9.1%、女性16.3%、女性は男性より+7.2%pt)や「新型コロナ禍関連の助成金や給付金を得たから」(男性10.9%、女性17.8%、同+6.8%pt)、「扶養家族が減ったから」(男性5.5%、女性11.6%、同+6.1%pt)が多い。つまり、男性では金融資産や自身の収入への好影響が、女性では世帯収入の増加や生活費負担の軽減といった理由が多い傾向がある。なお、当調査にて、コロナ禍前と比べて暮らし向きに「ゆとりが出てきた」との回答者のうち、男性の就業率は90.0%、女性は65.9%を占める。

年代別やライフステージ別に見ても、いずれも「新型コロナ禍で、お金を使う機会が減ったから」が圧倒的に首位を占める。

また、年代別には、20歳代(45.0%)と比べて30歳代以上で「新型コロナ禍で、お金を使う機会が減ったから」が比較的多く、特に50歳代(54.3%)では半数を超えている。よって、若者と比べて感染による重篤化リスクが高まる年代では、外出を自粛することで消費機会が減少している傾向がやや強い。

このほか、40歳代(38.0%)を中心に「自分の給与や事業などの収入が増えたから」が多い。また、若いほど「新型コロナ禍関連の助成金や給付金を得たから」が多い傾向があり、20歳代(21.7%)では2割を超える。30・40歳代では「家族の給与や事業などの収入が増えたから」(いずれも約2割)や「株式や債券などの金融資産の価値が上がったから」(いずれも約1割)が、50歳代(25.7%)では「金融資産の利子や配当などの収入が増えたから」が多い。

なお、60~74歳では「その他」が19.5%を占めて多いが、自由記述には「年金が貰える年齢になった」や「正規の職場を定年退職して退職金が入ったから」、「家のローンを完済したので」など、当該年代ならではの回答が見られる。

ライフステージ別には、未婚・独身(56.0%)や第一子独立~孫誕生(54.2%)で「新型コロナ禍で、お金を使う機会が減ったから」が多く、半数を超える。なお、当調査にて、コロナ禍前と比べて暮らし向きに「ゆとりが出てきた」との回答者のうち、第一子独立~孫誕生では60~74歳が64.6%を占めて多く、前項にて高年齢層で「新型コロナ禍で、お金を使う機会が減ったから」との回答が比較的多かったことと一致する。

また、第一子誕生~大学入学(25.0%)や結婚(20.0%)では「家族の給与や事業などの収入が増えたから」が、第一子誕生~大学入学(20.0%)では「金融資産の利子や配当などの収入が増えたから」が、第一子独立~孫誕生では「扶養家族が減ったから」(16.7%)が多いが、当調査にて、コロナ禍前と比べて暮らし向きに「ゆとりが出てきた」との回答者のうち、第一子誕生~第一子大学入学では30・40歳代が71.7%を占めるなど、年代別に見た傾向とおおむね一致する。

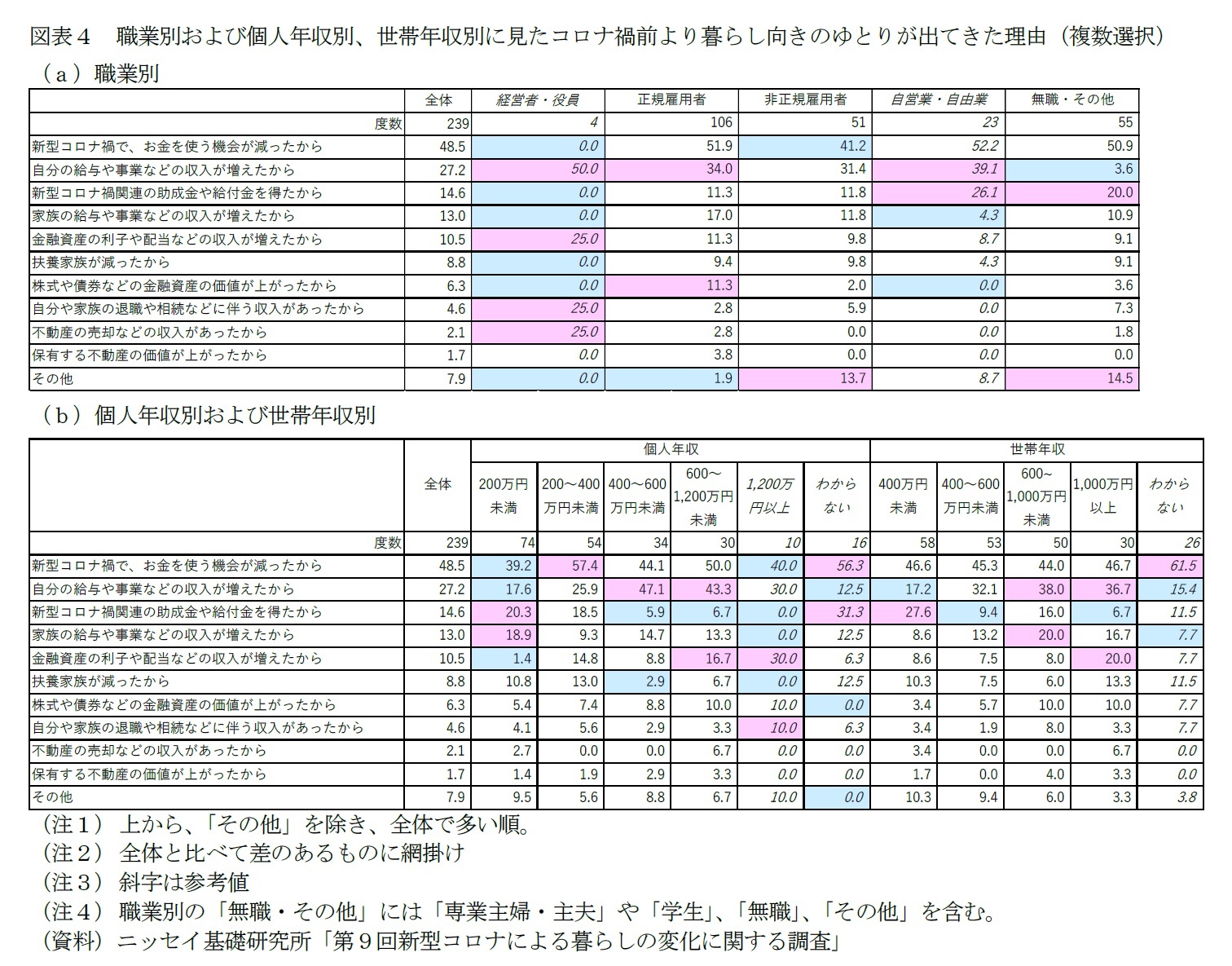

職業別に見ても、いずれも「新型コロナ禍で、お金を使う機会が減ったから」が首位を占める(図表4)。また、正規雇用者では「自分の給与や事業などの収入が増えたから」(34.0%)が、無職・その他(20.0%)のほか、参考値だが自営業・自由業(26.1%)でも「新型コロナ禍関連の助成金や給付金を得たから」(20.0%)が多い。なお、正規雇用者では30・40歳代が52.8%、無職・その他では女性が80.0%を占め、前項までに性別や年代別に見た傾向とおおむね一致する。

個人年収別や世帯年収別に見ても、おおむね「新型コロナ禍で、お金を使う機会が減ったから」が個人年収400~600万円未満のみ「自分の給与や事業などの収入が増えたから」(47.1%)がやや上回る。また、個人年収200万円未満では「新型コロナ禍関連の助成金や給付金を得たから」(20.3%)が多いが、当該層では女性が80%を占め、性別で見た傾向と一致する。

3――ゆとりが出て取った行動~消費へ向けるのは少数派だが高所得層や収入増層では多方面の消費へ

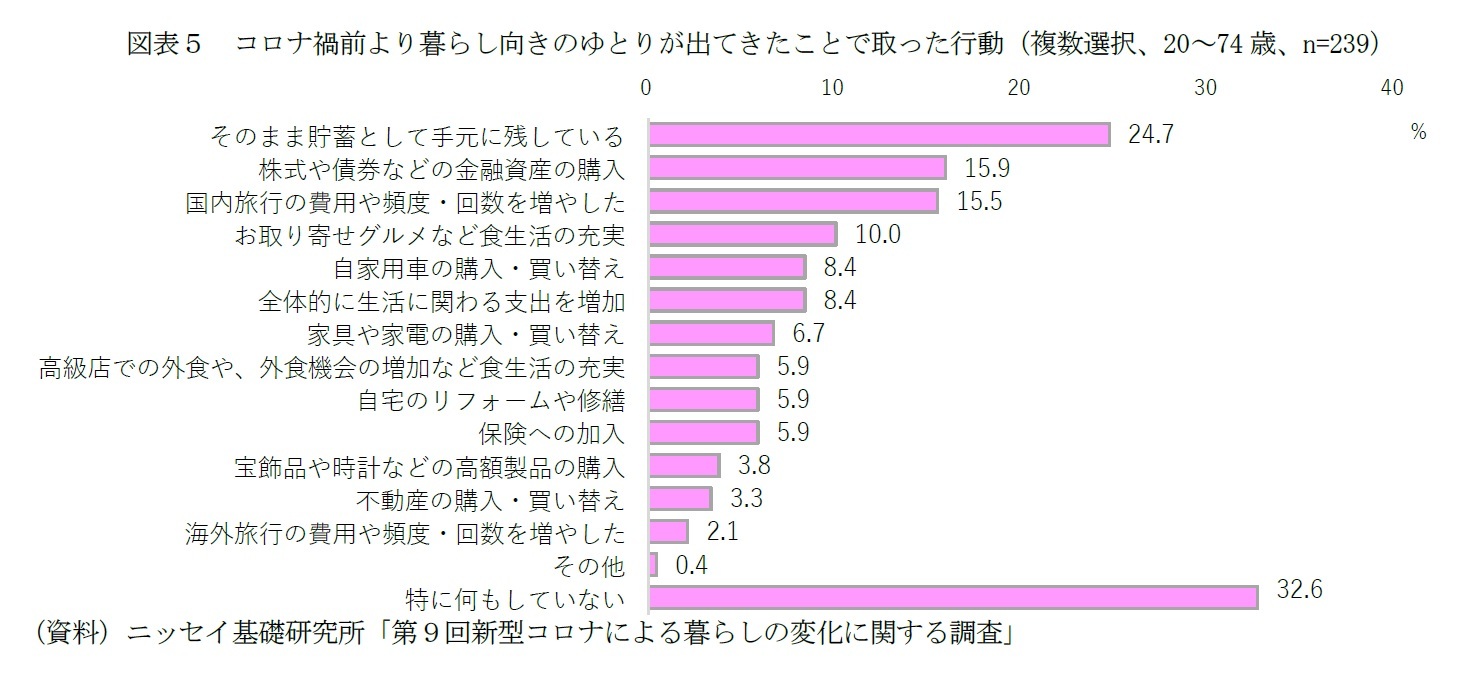

コロナ禍前と比べて暮らし向きのゆとりが出てきたことで取った行動についてたずねたところ、20~74歳全体で最多は「そのまま貯蓄として手元に残している」(24.7%)であり、次いで「株式や債券などの金融資産の購入」(15.9%)、「国内旅行の費用や頻度・回数を増やした」(15.5%)、「お取り寄せグルメなど食生活の充実」(10.0%)と続く(図表5)。

なお、「特に何もしていない」(32.6%)も多いが、当該項目の選択者は、貯蓄という明確な意識はないものの、預金口座等に余剰金をそのまま残していると見られる。当設問の回答は複数選択可能としているが、「特に何もしていない」のみ、他の選択肢とあわせて選択できないような設計としている。「そのまま貯蓄として手元に残している」と「特に何もしていない」をあわせると57.3%にのぼるが、暮らし向きにゆとりが出てきても約6割は貯蓄等としてある程度手元に残しており、うち過半数(「特に何もしていない」選択者)は、余剰分をそのまま残地していることになる。よって、現在、暮らし向きにゆとりが出てきても余剰分を何らかの消費へ向ける消費者は多数派ではない様子が見てとれる。

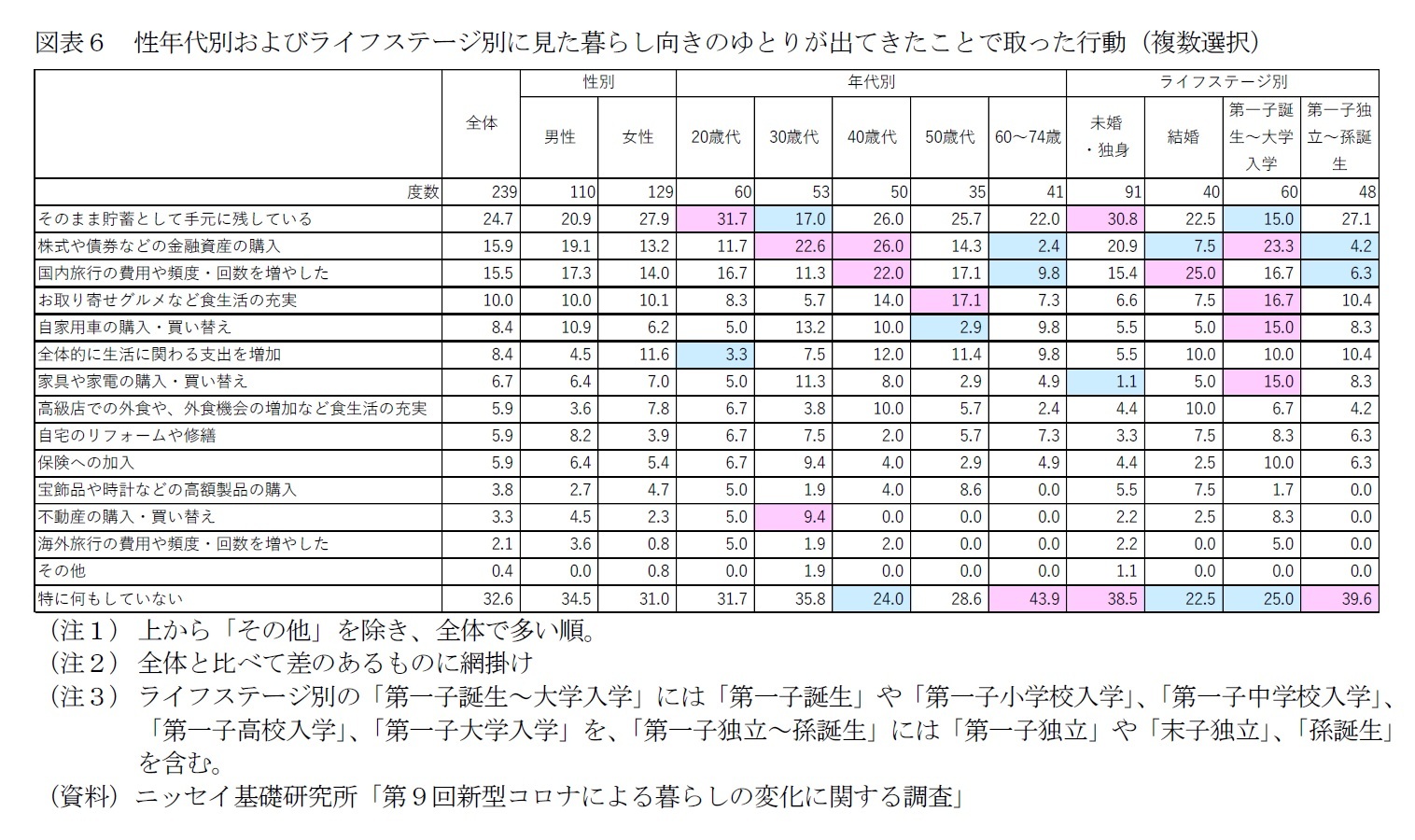

性別に見ても、男女とも「そのまま貯蓄として手元に残している」が2割を超えて多いほか、「特に何もしていない」も3割台で目立つ(図表6)。

男女を比べると、男性では「株式や債券などの金融資産の購入」(男性19.1%、女性13.2%、男性は女性より+5.9%pt)が多いほか、「自家用車の購入・買い替え」(男性10.9%、女性6.2%、同+4.7%pt)や「自宅のリフォームや修繕」(男性8.2%、女性3.9%、同+4.3%pt)もやや多い一方、女性では「全体的に生活に関わる支出を増加」(男性4.5%、女性11.6%、女性は男性より+7.1%pt)や「そのまま貯蓄として手元に残している」(男性20.9%、女性7.9%、同+7.0%pt)が多いほか、「高級店での外食や、外食機会の増加など食生活の充実」(男性3.6%、女性7.8%、同+4.2%pt)もやや多い。

つまり、暮らし向きにゆとりが出ると、男性では金融資産や自家用車の購入などのまとまった金額を必要とする消費へ、女性では日常的な消費や貯蓄へ向ける傾向が強い様子がうかがえる。

(2022年09月15日「基礎研レポート」)

03-3512-1878

- プロフィール

【職歴】

2001年 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ入社

2007年 独立行政法人日本学術振興会特別研究員(統計科学)採用

2010年 ニッセイ基礎研究所 生活研究部門

2021年7月より現職

・内閣府「統計委員会」専門委員(2013年~2015年)

・総務省「速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会」委員(2016~2017年)

・東京都「東京都監理団体経営目標評価制度に係る評価委員会」委員(2017年~2021年)

・東京都「東京都立図書館協議会」委員(2019年~2023年)

・総務省「統計委員会」臨時委員(2019年~2023年)

・経済産業省「産業構造審議会」臨時委員(2022年~)

・総務省「統計委員会」委員(2023年~)

【加入団体等】

日本マーケティング・サイエンス学会、日本消費者行動研究学会、

生命保険経営学会、日本行動計量学会、Psychometric Society

久我 尚子のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/27 | 大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/23 | パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 | 久我 尚子 | 研究員の眼 |

| 2025/10/21 | インバウンド消費の動向(2025年7-9月期)-量から質へ、消費構造の転換期 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

| 2025/10/20 | 家計消費の動向(単身世帯:~2025年8月)-外食抑制と娯楽維持、単身世帯でも「メリハリ消費」の傾向 | 久我 尚子 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年10月28日

試練の5年に踏み出す中国(前編)-「第15次五カ年計画」の5年間は、どのような5年か -

2025年10月28日

地域医療連携推進法人の現状と今後を考える-「連携以上、統合未満」で協力する形態、その将来像は? -

2025年10月28日

東宝の自己株式取得-公開買付による取得 -

2025年10月28日

今週のレポート・コラムまとめ【10/21-10/27発行分】 -

2025年10月27日

大学卒女性の働き方別生涯賃金の推計(令和6年調査より)-正社員で2人出産・育休・時短で2億円超

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【物価高と消費者の暮らし向き(2)-物価高でも消費機会減少や収入増で約1割の消費者はゆとりあり】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

物価高と消費者の暮らし向き(2)-物価高でも消費機会減少や収入増で約1割の消費者はゆとりありのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!