- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- メタアナリシスの弱点-研究データをたくさん集めれば、正しい分析ができるか?

メタアナリシスの弱点-研究データをたくさん集めれば、正しい分析ができるか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

そうなると、自らが直接、実験や調査を行うかわりに、こうした公表された研究データを収集して、それらを分析することで、有益な研究につながる場合が出てくる。このように、ある特定のテーマに関する研究報告を網羅的に集めて、それらを評価したり比較したりしながら、分析結果を統合して、そのテーマに関する知見を導き出す研究方法は、「システマティックレビュー」といわれる。

◆ システマティックレビューでは複数の文献の差異を分析する

システマティックレビューを行う上では、たとえ類似した研究テーマであっても、得られた結論が必ずしも同じになるとは限らない点がポイントといえる。収集した複数の文献や論文のどの部分が一致していて、どこに差異があるのか? なぜ、そうした差異が生じているのか? ―― といったことを検討するのが、システマティックレビューの真骨頂といえる。

◆ 複数の文献のデータを統合して解析する 「メタアナリシス」 も行われている

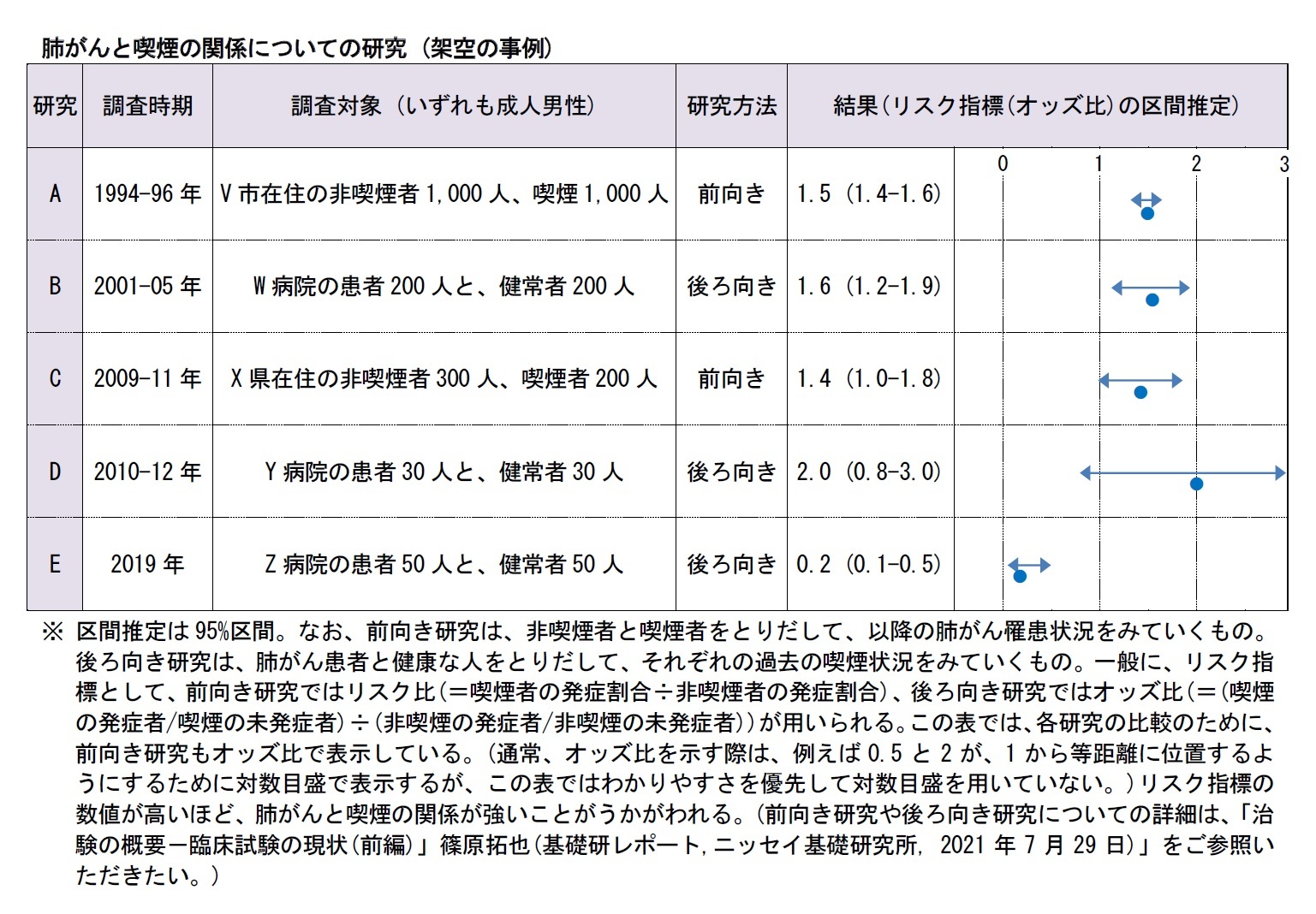

研究Bは、5年間にわたる研究の結果で、区間推定の範囲は5つの研究の平均的のものとなっている。研究Cも、区間推定の範囲が平均的となっている。いずれも、調査対象の人数が数百人規模であり、このメタアナリシスで中央に位置する結果と見られる。

研究Dは、リスク指標が高く、肺がんと喫煙の関係性を肯定する結果を示している。ただし、その区間推定の範囲は広いので注意を要する。これは、この研究の調査対象の人数が少なく、結果の変動幅が大きいためとみられる。

研究Eは、調査時期が比較的最近となっている。リスク指標は低く、肺がんと喫煙の関係があまりみられないことを示唆している。研究Eは、研究の期間が1年と短いことが、結果に何らかの影響を及ぼしている可能性もある。

このように、複数の研究を相互に比較して、それぞれの研究の統合可能性を検討する。場合によっては、統合可能性を判定するために、統計的検定が行われることもある。そして、統合可能と判断された研究は、加重平均法などを用いて結果を統合して結論を導いていく。

◆ メタアナリシスの大きな弱点

それは、いずれも、研究が完了して文献として公表されたものを分析している点だ。メタアナリシスの対象は、作業が完了して成果が公表された研究結果に限られる。つまり、「研究が完了した」という一種のフィルターを通過したものばかりとなってしまうわけだ。

先ほどの肺がんと喫煙の関係をテーマとした研究に戻って考えてみよう。

表で比較されていた5つの研究の他に、たとえば研究Fとして、実施はされたものの、結果が未公表のものがあるかもしれない。未公表となっている原因は、「喫煙者よりも非喫煙者のほうが、肺がんに罹患しやすい」などと、通常の予想と異なる結果が示されたために、その理由について詳細な分析を進める必要があることなどが考えられる。こうした研究Fの結果は、詳細な分析が完了すれば、いずれ公表されるかもしれない。

また、研究Gとして、研究自体を打ち切ったケースがあるかもしれない。打ち切りの理由は、非喫煙と申告していた調査対象の何人かが、実はタバコを吸っていたことが研究の途中で判明したためだ。こうした研究Gの(打ち切りまでに得られた途中の)結果は、今後も、たぶん公表されることはないだろう。

このように、現時点では結果が未公表だがいずれ公表されるかもしれない研究や、中止となってしまい結果が公表されない研究は、メタアナリシスの対象にはなりえない。このため、研究が完了して公表された研究結果を網羅的に収集しても、こうした未公表の研究は抜け落ちてしまう。つまり、メタアナリシスでは、手がけられたすべての研究を把握することはできないこととなる。

◆ 報じられていない情報の中に重要なものがあるかも

ニュースなどでは、もしかすると、報じられていない情報の中に、実は重要なものが眠っているかもしれない。視聴者が報じられた情報だけを鵜呑みにして、考えを進めてしまうと、重大な検討漏れを起こしてしまう恐れがある。

会社の会議などでも、同じようなことが起こりうる。議論をする際のベースとなる資料には、情報が網羅的に記載されていないかもしれない。資料を作成した人が、何らかの理由であえて一部の情報を示さなかったり、示せなかったりすることも考えられる。

いま得られている情報の裏に、何か隠されている情報はないだろうか? ―― 物事を考える際、たまには、そのように疑ってみることも必要と思われるが、いかがだろうか。

(参考文献)

「新版 医学への統計学」丹後俊郎(著) / 古川俊之(監修) (朝倉書店, 統計ライブラリー, 1993年)

「統計学のセンス-デザインする視点・データを見る目」丹後俊郎(著)(朝倉書店, 医学統計学シリーズ 1, 1998年)

「宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ」佐藤俊哉(著)(岩波書店, 岩波科学ライブラリー 114, 2005年)

「宇宙怪人しまりす 医療統計を学ぶ 検定の巻」佐藤俊哉(著)(岩波書店, 岩波科学ライブラリー 194, 2012年)

(2022年09月13日「研究員の眼」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月24日

米連邦政府閉鎖と代替指標の動向-代替指標は労働市場減速とインフレ継続を示唆、FRBは政府統計を欠く中で難しい判断を迫られる -

2025年10月24日

企業年金の改定についての技術的なアドバイス(欧州)-EIOPAから欧州委員会への回答 -

2025年10月24日

消費者物価(全国25年9月)-コアCPI上昇率は拡大したが、先行きは鈍化へ -

2025年10月24日

保険業界が注目する“やせ薬”?-GLP-1は死亡率改善効果をもたらすのか -

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1)

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【メタアナリシスの弱点-研究データをたくさん集めれば、正しい分析ができるか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

メタアナリシスの弱点-研究データをたくさん集めれば、正しい分析ができるか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!