- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- どのように多数決をとるか-とり方しだいで結果が変わる?

どのように多数決をとるか-とり方しだいで結果が変わる?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

多数決といえば、まず「シンプルな投票」として、候補者の中で、各メンバーが推す候補者1名に投票し、最も得票の多かった候補者を勝利者に決定するというものがある。この方法は、一番多くの支持を集めた候補者が勝つというもので単純明快である。日本では地方自治体の首長選挙などで、この方法が用いられている。ただし、候補者が3人以上いるときには、問題が生じることもある。

選挙でたまに目にするのが、候補者が3人いて1人を選ぶときに、最多得票で勝利した人の得票率が50%未満の場合だ。この場合、2位と3位の候補者の得票率の合計は、50%を超えていることになる。もし、3位だった候補者が立候補していなかったとしたら、その候補者の得票分は、1位か2位の候補者に渡っていたはずだ。もしかしたら、2位の候補者が勝利していたかもしれない。

このような候補者が3人以上いる場合の問題に対処するために、1回目の選挙で過半数の得票に達する候補者がいない場合、上位2名によって再度選挙を行う方法をとる制度もある。これは、「決選投票」と呼ばれる。フランス、フィンランド、コロンビア、チリなどの大統領選挙では、この方式が採用されている。あまり知られていないかもしれないが、日本でも国会での衆参両院での首班指名にはこの方法が用いられることとなっており、実際に過去に数回、決選投票が行われている。決選投票には、最終的に過半数の支持を得た候補者が勝利するため有権者の納得感が高いというメリットがある。反面、投票が2回に渡る可能性があり、その場合、時間や手間がかかるというデメリットもある。

別の対処法として、「ボルダ投票」と呼ばれる方法がある。投票者は、複数の候補者に順位をつけて投票する。例えば、「第1位にA候補、第2位にB候補、第3位にC候補」などと投票する。順位ごとにあらかじめ得点を設定しておく。第1位は3点、第2位は2点、第3位は1点という感じだ。開票では、候補者ごとに順位に応じた得点を合計する。最終的に、最多得点を獲得した候補者が勝利する。

ボルダ投票は、日本のプロ野球で、年間最優秀選手(MVP)を記者の投票で選ぶときに用いられている。サッカーでは、各国代表チームの監督と主将の投票による国際サッカー連盟(FIFA)の年間最優秀選手賞が、この方法で行われている。ボルダ投票には、第1位だけではなく、第2位や第3位を含めた幅広い支持を反映できるメリットがある。一方、投票や開票がやや複雑になるというデメリットもある。

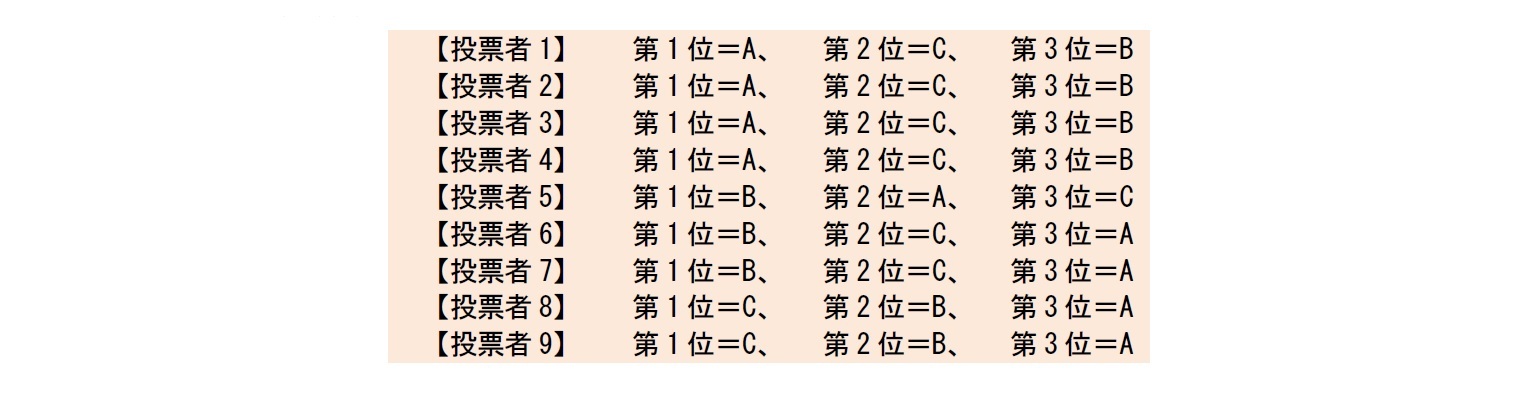

シンプルな投票、決選投票、ボルダ投票のうち、どの方法をとるべきか。次のケースを見てみよう。9人の投票者が、A、B、Cの3人の候補者に投票して、1人の勝利者を決めるものとしよう。各投票者は、つぎのように候補者に対して順位付けをしているとする。

決選投票を行う場合はどうか。1回目はどの候補者も過半数に達しないので、上位2名の候補者による決選投票となる。1回目の投票で得票の多かった候補者AとBの2名での決選投票が行われる。決選投票では、1回目にCに投票していた投票者8と9が、第2位の候補として、Bに投票する。この結果、候補者Aが4票、Bが5票となり、多数の票を集めたBが勝利する。最終的に過半数の支持を集めた候補者が勝利するため、納得的だ。

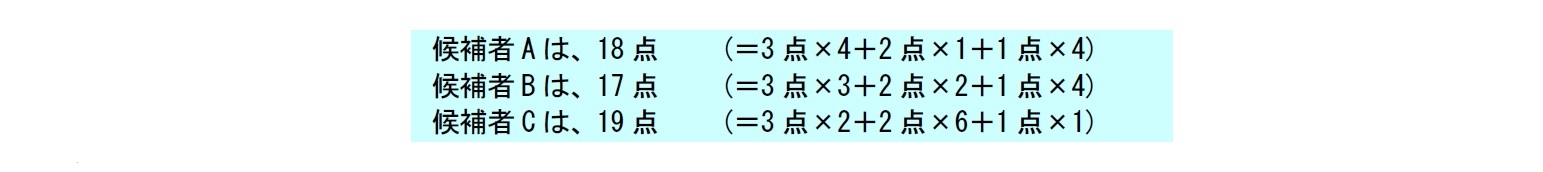

それでは、ボルダ投票ではどうだろうか。ボルダ投票の場合、候補者ごとに点数の足し算をする。第1位を3点、第2位を2点、第3位を1点としよう。この場合、点数の計算はつぎのようになる。

つまり、シンプルな投票なら候補者A、決選投票ならB、ボルダ投票ならC、と選挙方法によって、勝利者が変わってしまうのだ。

実は、この事象は「3人以上の候補者がいる場合に、多数決による選挙制度が必ずしもうまく機能しない事例」として社会科学では有名なものだ。多数決の仕組みには、このような課題があるということを知っておく必要があるかもしれない。

このように多数決は、意外と奥が深い。ある集団で何かの物事について話し合いをしたが、うまくまとまらず、多数決で決めることになったとしよう。

3つの多数決の方法のうち、どの方法をとるかを決めなくてはならない。多数決の方法をどうするかについて話し合いがうまくまとまらなければ、どの方法をとるかを多数決で決める必要が出てくる。それでは、この多数決の方法を決めるための多数決は、どのように決めるべきか……。何か、果てしない感じで、頭がクラクラしてくるが、いかがだろうか。

(2018年08月06日「研究員の眼」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月23日

御社のブランドは澄んでますか?-ブランド透明性が生みだす信頼とサステナビリティ開示のあり方(1) -

2025年10月23日

EIOPAがソルベンシーIIのレビューに関する技術基準とガイドラインのセットの新たな協議を開始等 -

2025年10月23日

中国:25年7~9月期GDPの評価-秋風索莫の気配が漂う中国経済。内需の悪化により成長率は減速 -

2025年10月23日

パワーカップルと小学校受験-データで読み解く暮らしの風景 -

2025年10月22日

高市新政権が発足、円相場の行方を考える~マーケット・カルテ11月号

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【どのように多数決をとるか-とり方しだいで結果が変わる?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

どのように多数決をとるか-とり方しだいで結果が変わる?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!