- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 経済予測・経済見通し >

- 2022・2023年度経済見通し(22年5月)

2022年05月19日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

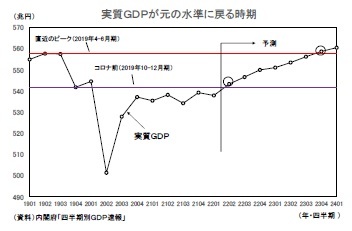

(実質GDPが直近のピークを超えるのは2023年度)

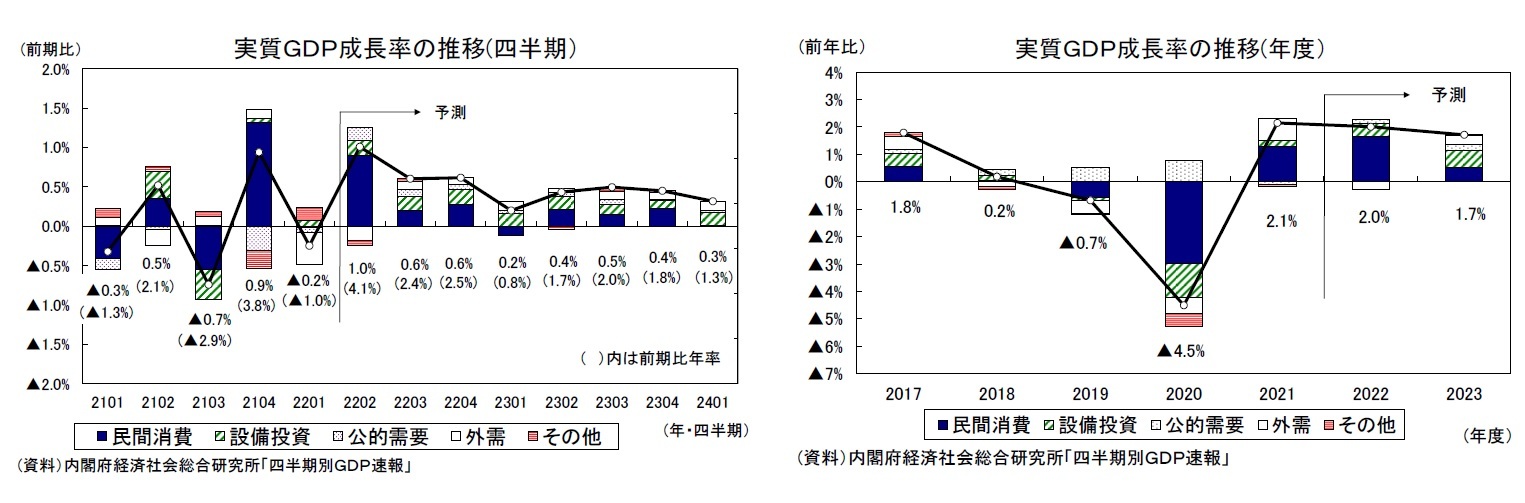

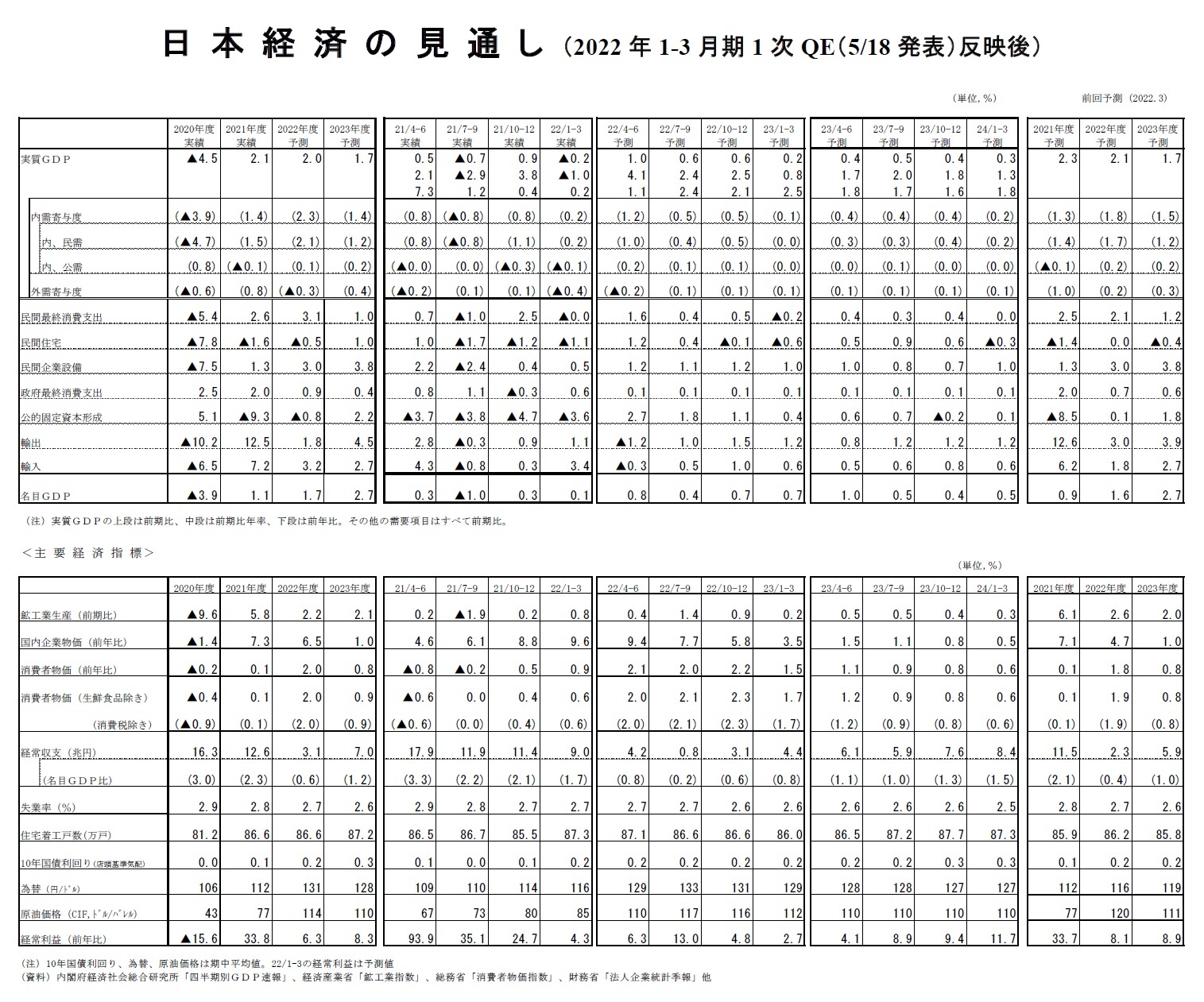

2022年1-3月期は民間消費の減少などから前期比年率▲1.0%のマイナス成長となったが、2022年4-6月期はまん延防止等重点措置の終了を受けて、対面型サービスを中心に民間消費が高い伸びとなることから、前期比年率4.1%のプラス成長になると予想する。

ただし、資源価格の一段の高騰、ウクライナ情勢の深刻化、米国の金融引き締め、中国のゼロコロナ政策、ロシアからのエネルギー供給途絶に伴う電力不足、など下振れリスクは大きい。特に、日本の輸出に占める割合が2割強となっている中国が、ゼロコロナ政策を続けることにより急減速した場合は、日本の輸出が大きく下振れる可能性がある。また、中国のロックダウンに伴う物流網の混乱は日本国内の生産活動にも悪影響を及ぼすことが懸念される。

2022年1-3月期は民間消費の減少などから前期比年率▲1.0%のマイナス成長となったが、2022年4-6月期はまん延防止等重点措置の終了を受けて、対面型サービスを中心に民間消費が高い伸びとなることから、前期比年率4.1%のプラス成長になると予想する。

ただし、資源価格の一段の高騰、ウクライナ情勢の深刻化、米国の金融引き締め、中国のゼロコロナ政策、ロシアからのエネルギー供給途絶に伴う電力不足、など下振れリスクは大きい。特に、日本の輸出に占める割合が2割強となっている中国が、ゼロコロナ政策を続けることにより急減速した場合は、日本の輸出が大きく下振れる可能性がある。また、中国のロックダウンに伴う物流網の混乱は日本国内の生産活動にも悪影響を及ぼすことが懸念される。

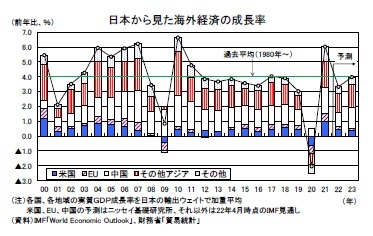

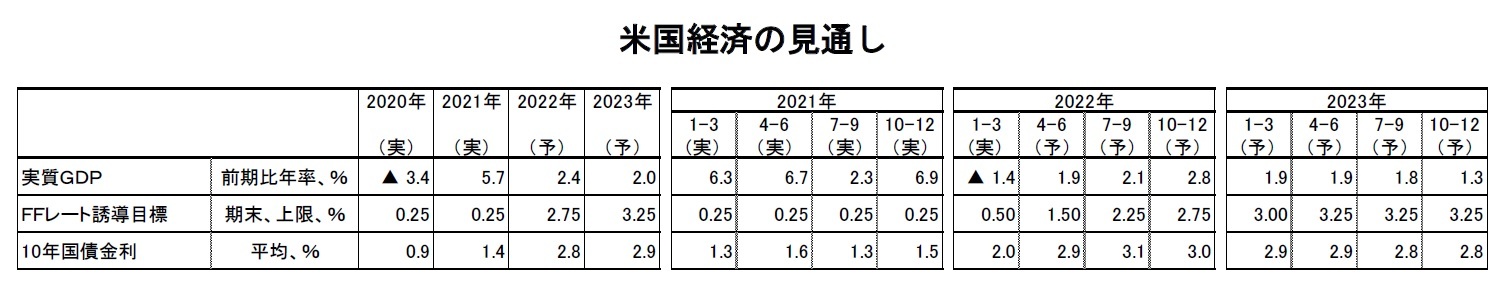

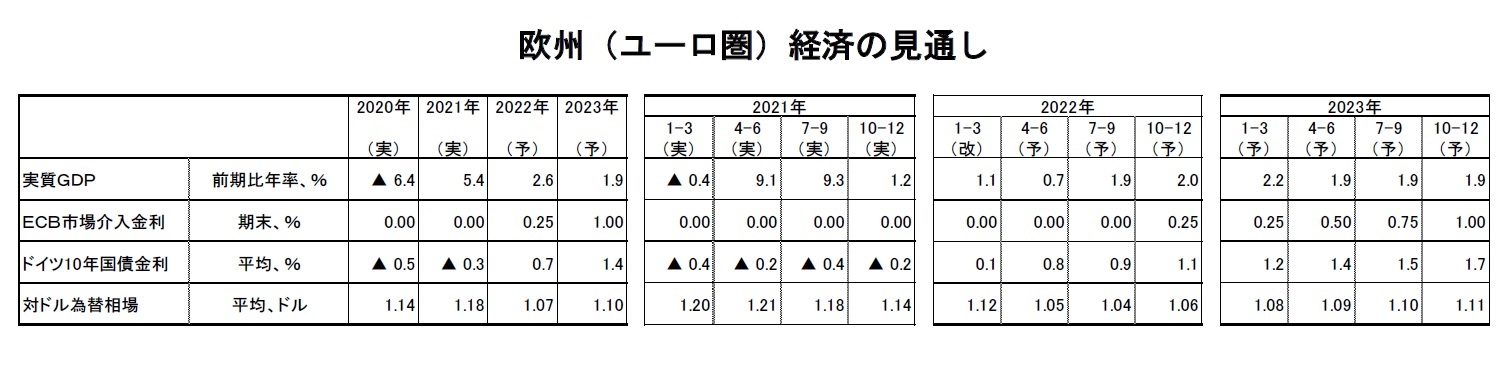

日本の輸出ウェイトで加重平均した海外経済の成長率は、新型コロナウイルスの影響で2020年に▲2%程度のマイナスとなった後、2021年はその反動で6%程度の高い伸びとなったが、2022年は3%台前半へと大きく減速することが見込まれる。中国の実質GDP成長率が2021年の8.1%から4%前後へと大きく減速することに加え、金融引き締めの影響で米国が2021年の5.7%から2.4%へ、ロシアとの結びつきが強いユーロ圏が2021年の5.4%から2.6%に減速することが予想されるためである。

日本の輸出ウェイトで加重平均した海外経済の成長率は、新型コロナウイルスの影響で2020年に▲2%程度のマイナスとなった後、2021年はその反動で6%程度の高い伸びとなったが、2022年は3%台前半へと大きく減速することが見込まれる。中国の実質GDP成長率が2021年の8.1%から4%前後へと大きく減速することに加え、金融引き締めの影響で米国が2021年の5.7%から2.4%へ、ロシアとの結びつきが強いユーロ圏が2021年の5.4%から2.6%に減速することが予想されるためである。輸出は2020年度に前年比▲10.5%と大きく落ち込んだ反動もあり、2021年度は同12.5%の高い伸びとなった。2022年度は円安による押し上げはあるものの、海外経済減速の影響が大きく、同1.8%と伸びが大きく鈍化することが予想される。中国経済の正常化などにより世界経済の回復が見込まれる2023年度は同4.5%と伸びを高めるだろう。

実質GDP成長率は、2022年度が2.0%、2023年度が1.7%と予想する。経済活動の制限がなくなったとしても、感染症への警戒感が一定程度残ることが対面型サービス消費を抑制するため、消費の本格回復までには時間を要するだろう。2021年度の民間消費は前年比2.6%の増加となったが、2020年度の落ち込み(同▲5.4%)の半分も取り戻すことができなかった。民間消費は2022年度が前年比3.1%、2023年度が同1.0%と増加を続けるものの、大幅な減少の後としては低い伸びにとどまることが予想される。民間消費が直近のピークである2019年7-9月期を上回るのは2024年度にずれ込むだろう。

(経常収支の見通し)

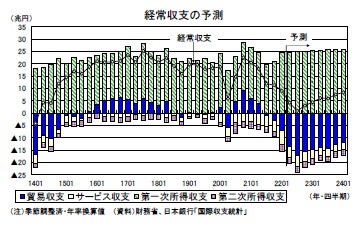

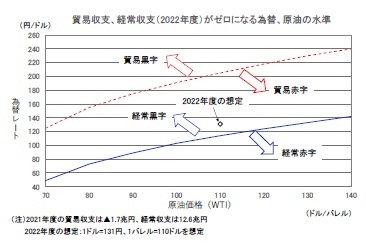

2021年度の経常収支は12.6兆円の黒字となり、2020年度の16.3兆円から黒字幅が縮小した。四半期ベースでは、2020年10-12月期の22.6兆円(季節調整済・年率換算値)をピークに減少が続き、2022年1-3月期は9.0兆円となった。

2021年度の経常収支の内訳をみると、原油高の影響で輸入が前年比35.0%の高い伸びとなり、貿易収支が2020年度の3.8兆円の黒字から▲1.7兆円の赤字に転じたことが経常収支の黒字幅縮小の主因となった。インバウンド需要の低迷に伴う旅行収支の悪化などから、サービス収支も▲4.8兆円の赤字(2020年度は▲3.5兆円の赤字)となったが、多額の対外純資産を背景に第一次所得収支が21.6兆円(2020年度は18.8兆円)と高水準の黒字となり、経常収支黒字の主因となっている。

経常収支の動向を大きく左右する2022年度の為替レート、原油価格は2021年度比で円安、原油高水準となることがほぼ確実となっている。前述した通り、円安は対外収支(貿易収支、経常収支)の改善要因となる一方、原油高は対外収支の悪化要因となる。

2021年度の経常収支は12.6兆円の黒字となり、2020年度の16.3兆円から黒字幅が縮小した。四半期ベースでは、2020年10-12月期の22.6兆円(季節調整済・年率換算値)をピークに減少が続き、2022年1-3月期は9.0兆円となった。

2021年度の経常収支の内訳をみると、原油高の影響で輸入が前年比35.0%の高い伸びとなり、貿易収支が2020年度の3.8兆円の黒字から▲1.7兆円の赤字に転じたことが経常収支の黒字幅縮小の主因となった。インバウンド需要の低迷に伴う旅行収支の悪化などから、サービス収支も▲4.8兆円の赤字(2020年度は▲3.5兆円の赤字)となったが、多額の対外純資産を背景に第一次所得収支が21.6兆円(2020年度は18.8兆円)と高水準の黒字となり、経常収支黒字の主因となっている。

経常収支の動向を大きく左右する2022年度の為替レート、原油価格は2021年度比で円安、原油高水準となることがほぼ確実となっている。前述した通り、円安は対外収支(貿易収支、経常収支)の改善要因となる一方、原油高は対外収支の悪化要因となる。

先行きの経常収支は、海外経済減速に伴う輸出の低迷、原油高に伴う輸入の増加によって貿易収支の赤字幅が拡大することから、2022年夏場にかけて黒字幅が大きく縮小する可能性が高い。サービス収支はインバウンド需要の持ち直しから赤字幅が徐々に縮小するものの、入国制限の緩和は当面限定的にとどまる可能性が高いため、大幅な改善は見込めない。

一方、円安によって海外からの所得受取額の円換算値が膨らむこともあり、第一次所得収支は高水準で拡大傾向が続くだろう。

一方、円安によって海外からの所得受取額の円換算値が膨らむこともあり、第一次所得収支は高水準で拡大傾向が続くだろう。

2022年後半以降は、原油高の一服によって輸入の伸びが鈍化すること、海外経済の回復に伴い輸出が増加することから、貿易収支の赤字幅は縮小に向かうことが予想される。ただし、今回の見通しでは、原油価格の上昇は頭打ちとなるものの、高止まりが続くことを想定しているため、2023年度末まで貿易収支の黒字化は実現せず、貿易収支の赤字を第一次所得収支の黒字が補う構図が続くだろう。

2022年後半以降は、原油高の一服によって輸入の伸びが鈍化すること、海外経済の回復に伴い輸出が増加することから、貿易収支の赤字幅は縮小に向かうことが予想される。ただし、今回の見通しでは、原油価格の上昇は頭打ちとなるものの、高止まりが続くことを想定しているため、2023年度末まで貿易収支の黒字化は実現せず、貿易収支の赤字を第一次所得収支の黒字が補う構図が続くだろう。経常収支は2021年度の12.6兆円(名目GDP比2.3%)から2022年度に3.1兆円(同0.6%)と大きく縮小した後、2023年度は7.0兆円(同1.2%)と黒字幅が若干拡大すると予想する。

5 為替、原油価格の影響だけを取り出して試算したものであり、実際の対外収支は所得効果(国内、海外需要の強さを反映した輸出入数量の動き)によって決まる部分も大きい。

(物価の見通し)

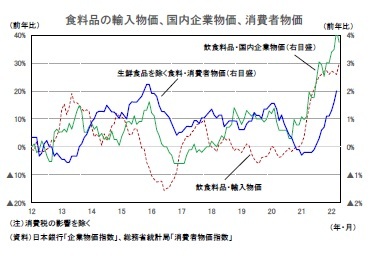

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2021年9月に前年比0.1%と1年6ヵ月ぶりのプラスとなった後、2022年3月には同0.8%まで上昇幅が拡大した。携帯電話通信料の大幅下落がコアCPI上昇率を▲1.5%程度押し下げる一方、エネルギー、食料(除く生鮮食品)がコアCPIの押し上げ要因となっている。

原油価格(ドバイ)は、1バレル=110ドル台で高止まりしているが、燃料油価格激変緩和措置(石油元売り会社への補助金)の影響で、エネルギー価格の前年比上昇率は3月をピークに徐々に鈍化することが見込まれる。

消費者物価(生鮮食品を除く総合、以下コアCPI)は、2021年9月に前年比0.1%と1年6ヵ月ぶりのプラスとなった後、2022年3月には同0.8%まで上昇幅が拡大した。携帯電話通信料の大幅下落がコアCPI上昇率を▲1.5%程度押し下げる一方、エネルギー、食料(除く生鮮食品)がコアCPIの押し上げ要因となっている。

原油価格(ドバイ)は、1バレル=110ドル台で高止まりしているが、燃料油価格激変緩和措置(石油元売り会社への補助金)の影響で、エネルギー価格の前年比上昇率は3月をピークに徐々に鈍化することが見込まれる。

川上段階の物価上昇を消費者向けの販売価格に転嫁する動きがさらに広がることにより、食料品(生鮮食品を除く)の物価上昇率は2022年夏場には3%台まで加速する可能性が高い。

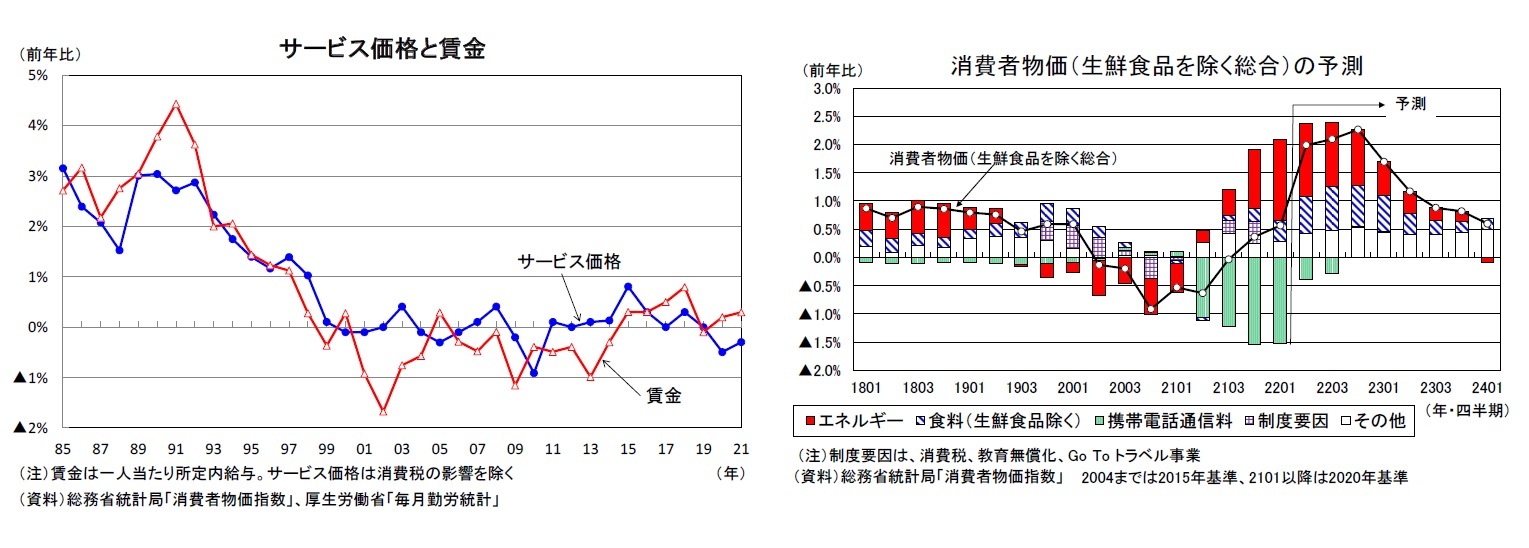

2022年4月のコアCPI上昇率は、エネルギー価格の上昇幅が若干縮小する一方、携帯電話通信料の下落率が大きく縮小すること、食料品の伸びがさらに高まること、年度替わりの値上げが一定程度行われることから、2%まで高まる可能性が高い。その後、エネルギー価格の上昇ペースは鈍化傾向が続くものの、円安による物価上昇圧力が高まる中で、食料品に加え、日用品や衣料品などでも価格転嫁の動きが広がることから、2022年中は2%程度の推移が続くことが予想される。

ただし、物価上昇のほとんどは、原材料価格の大幅上昇を販売価格に転嫁することによって生じたものであり、消費者物価指数の約5割を占め、賃金との連動性が高いサービス価格は低迷が続いている。春闘賃上げ率は2022、2023年と改善が続くものの、ベースアップでみればゼロ%台の低い伸びにとどまることが見込まれる。サービス価格の上昇を通じて物価の基調が大きく高まることは期待できない。原材料価格高騰による上昇圧力が一巡することが見込まれる2023年度後半には、コアCPI上昇率はゼロ%台後半まで鈍化する可能性が高い。

コアCPI上昇率は、2022年度が前年比2.0%、2023年度が同0.9%と予想する。

2022年4月のコアCPI上昇率は、エネルギー価格の上昇幅が若干縮小する一方、携帯電話通信料の下落率が大きく縮小すること、食料品の伸びがさらに高まること、年度替わりの値上げが一定程度行われることから、2%まで高まる可能性が高い。その後、エネルギー価格の上昇ペースは鈍化傾向が続くものの、円安による物価上昇圧力が高まる中で、食料品に加え、日用品や衣料品などでも価格転嫁の動きが広がることから、2022年中は2%程度の推移が続くことが予想される。

ただし、物価上昇のほとんどは、原材料価格の大幅上昇を販売価格に転嫁することによって生じたものであり、消費者物価指数の約5割を占め、賃金との連動性が高いサービス価格は低迷が続いている。春闘賃上げ率は2022、2023年と改善が続くものの、ベースアップでみればゼロ%台の低い伸びにとどまることが見込まれる。サービス価格の上昇を通じて物価の基調が大きく高まることは期待できない。原材料価格高騰による上昇圧力が一巡することが見込まれる2023年度後半には、コアCPI上昇率はゼロ%台後半まで鈍化する可能性が高い。

コアCPI上昇率は、2022年度が前年比2.0%、2023年度が同0.9%と予想する。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2022年05月19日「Weekly エコノミスト・レター」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1836

経歴

- ・ 1992年:日本生命保険相互会社

・ 1996年:ニッセイ基礎研究所へ

・ 2019年8月より現職

・ 2010年 拓殖大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2012年~ 神奈川大学非常勤講師(日本経済論)

・ 2018年~ 統計委員会専門委員

斎藤 太郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/31 | 2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ | 斎藤 太郎 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/31 | 鉱工業生産25年9月-7-9月期の生産は2四半期ぶりの減少も、均してみれば横ばいで推移 | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/31 | 雇用関連統計25年9月-女性の正規雇用比率が50%に近づく | 斎藤 太郎 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/30 | 潜在成長率は変えられる-日本経済の本当の可能性 | 斎藤 太郎 | 基礎研レポート |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2022・2023年度経済見通し(22年5月)】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2022・2023年度経済見通し(22年5月)のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!