- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 社会保障制度 >

- 医療保険制度 >

- 日本の不妊治療の現状とは?-ここ数年特定不妊治療実績数はほぼ横ばい、従来の助成事業では34歳から妊娠率が低下、37歳から流産率が上昇-

日本の不妊治療の現状とは?-ここ数年特定不妊治療実績数はほぼ横ばい、従来の助成事業では34歳から妊娠率が低下、37歳から流産率が上昇-

生活研究部 研究員・ジェロントロジー推進室・ヘルスケアリサーチセンター 兼任 乾 愛

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

1――はじめに

日本の出生数は2021年時点で84万835人と1899年以来最少を記録する一方で、2019年に体外受精により出生した子どもは6万598人と過去最多を更新しており、晩婚化・晩産化が進む日本では、妊孕性(妊娠するための力)2の低下から不妊治療に向き合う層が今後も増加することが見込まれる。

では、今回の不妊治療の保険適用はどのような影響をもたらすのだろうか。本稿では、日本における保険適用以前の助成制度を中心とした過去の動向を振り返るとともに、実施件数の推移や流産率の現状を整理したい。

尚、本稿は基礎研レター全3回のうちの第1回目であり、日本の現状を述べる。以後、米国や欧州の制度の変遷と特徴を紹介し比較検証していく予定である。

1 内閣官房(2021)「全世代型社会保障改革の方針(令和2年12月15日閣議決定)」『第2章少子化対策』

2 妊孕性とは、生殖機能とほぼ同義語とされ、男女における妊娠に必要な臓器、配偶子、機能のことを示す。(2022年)日本産婦人科医会,17、妊孕性の低下より

2――保険適用に至るまでの制度の変遷

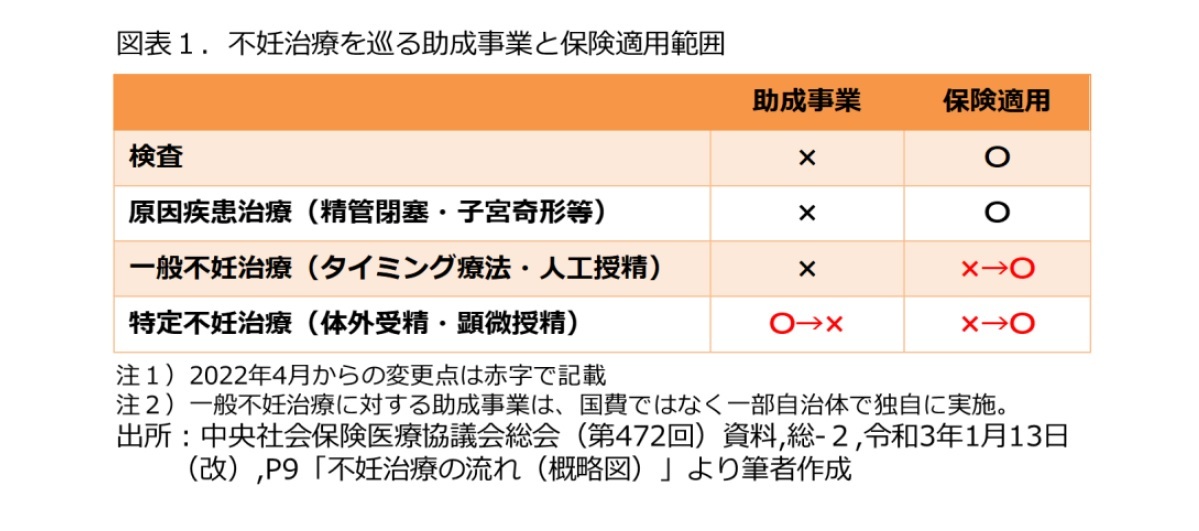

これが2022年4月の診療報酬改定を通じて、保険適用されることになった。これは2020年9月の自民党総裁選で、菅義偉前首相が不妊治療の支援を表明したことを受けた方針であり、中央社会保険医療協議会(中医療、厚生労働相の諮問機関)などで、推進策が模索されていた。今回の制度改正に伴う主な変化は図表1の通りである。

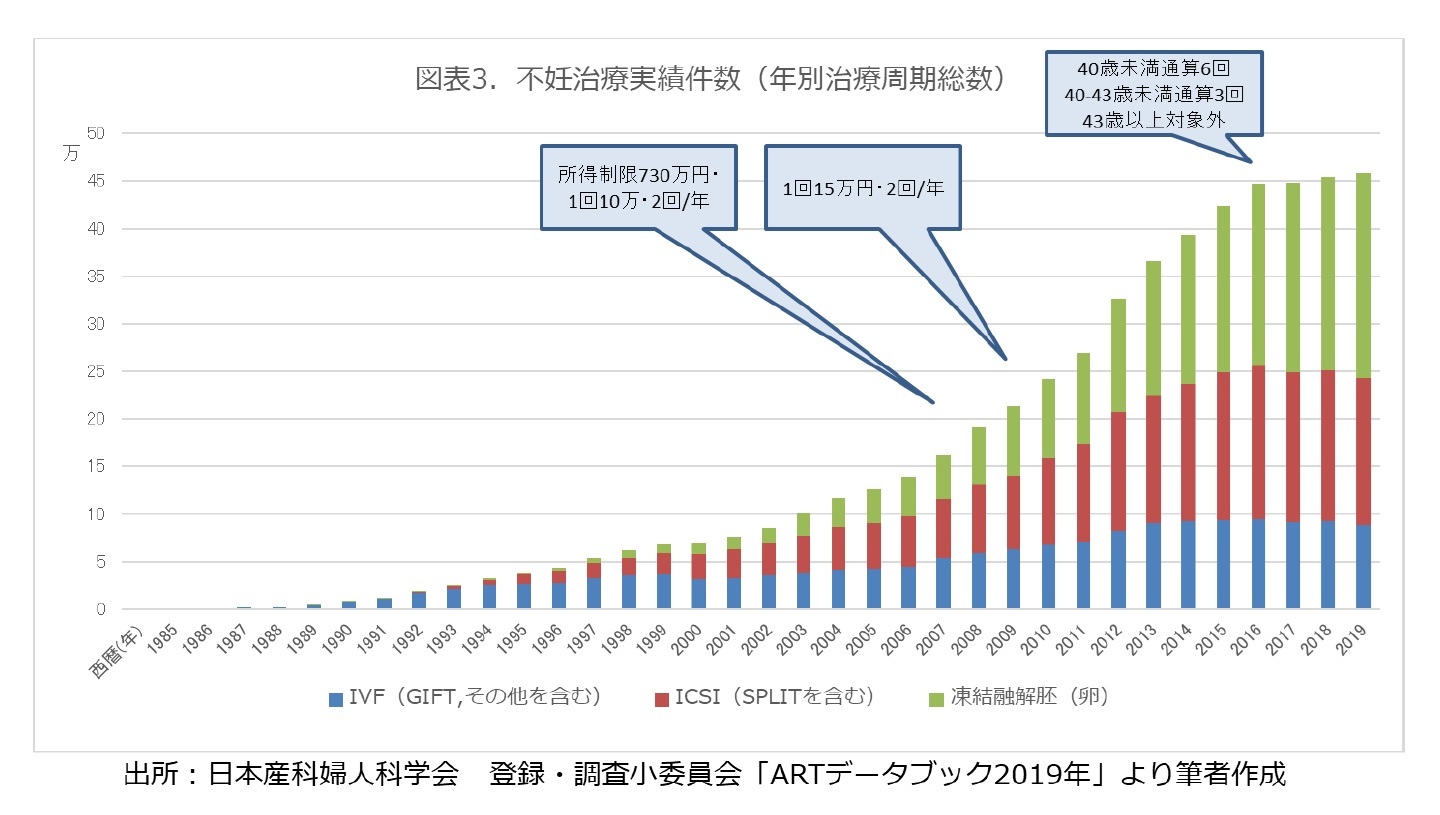

ただ、対象年齢に関しては、2014年度から「40歳未満」だと通算6回、2016年度から「40歳以上43歳未満」の回数制限も加えられることで、対象者が絞り込まれた。

これらの特定不妊治療助成事業の変遷を経て、2022年度からは、一般不妊治療を含めた保険適用が始まり、不妊治療を望む多くの人の費用軽減が期待できるであろう。

3 助成事業とは別に、1996年度から都道府県・指定都市・中核市が設置する「不妊専門相談センター」による相談支援事業が実施されている。

3――不妊治療実績件数の推移と制度の影響

さらに、前述の特定不妊治療助成事業の変遷と合わせてみると、2007年の所得制限の拡充及び2009年の助成額引き上げ後、不妊治療実績件数は大幅な増加をみせた。

その後、2016年度の制度改正で、40歳~43歳未満が通算3回に制限されたほか、43歳以上が助成対象外になったことで、不妊治療の実績件数はほぼ横ばいで推移している。このため、これらの制度改正は子どもを望む40歳以上の不妊治療希望者層の行動に大きく影響していると言える。今回の保険適用では、特定不妊治療だけでなく一般不妊治療等についても適用されるため、子どもを望む人達が不妊治療に踏み込みやすくなったと言えよう。

4 治療周期数とは、「月経開始から次の月経開始までを1周期ととらえ治療する回数のことを示す。

5 IVFとは、体外受精(in vitro fertilization)の略で、GIFTとは受精卵卵管内移植法のことを示す。

6 ICSI(SPLITを含む)とは、卵細胞内精子注入法(intracytoplasmic sperm injection,ICSI)などの顕微授精を示す。

7 凍結融解胚(卵)とは、妊娠成立時の副作用の重症化予防や妊娠率の向上を目的に、受精卵を凍結保存した後に子宮内に移植する方法を示す。

4――年齢別の妊娠率・生産率・流産率

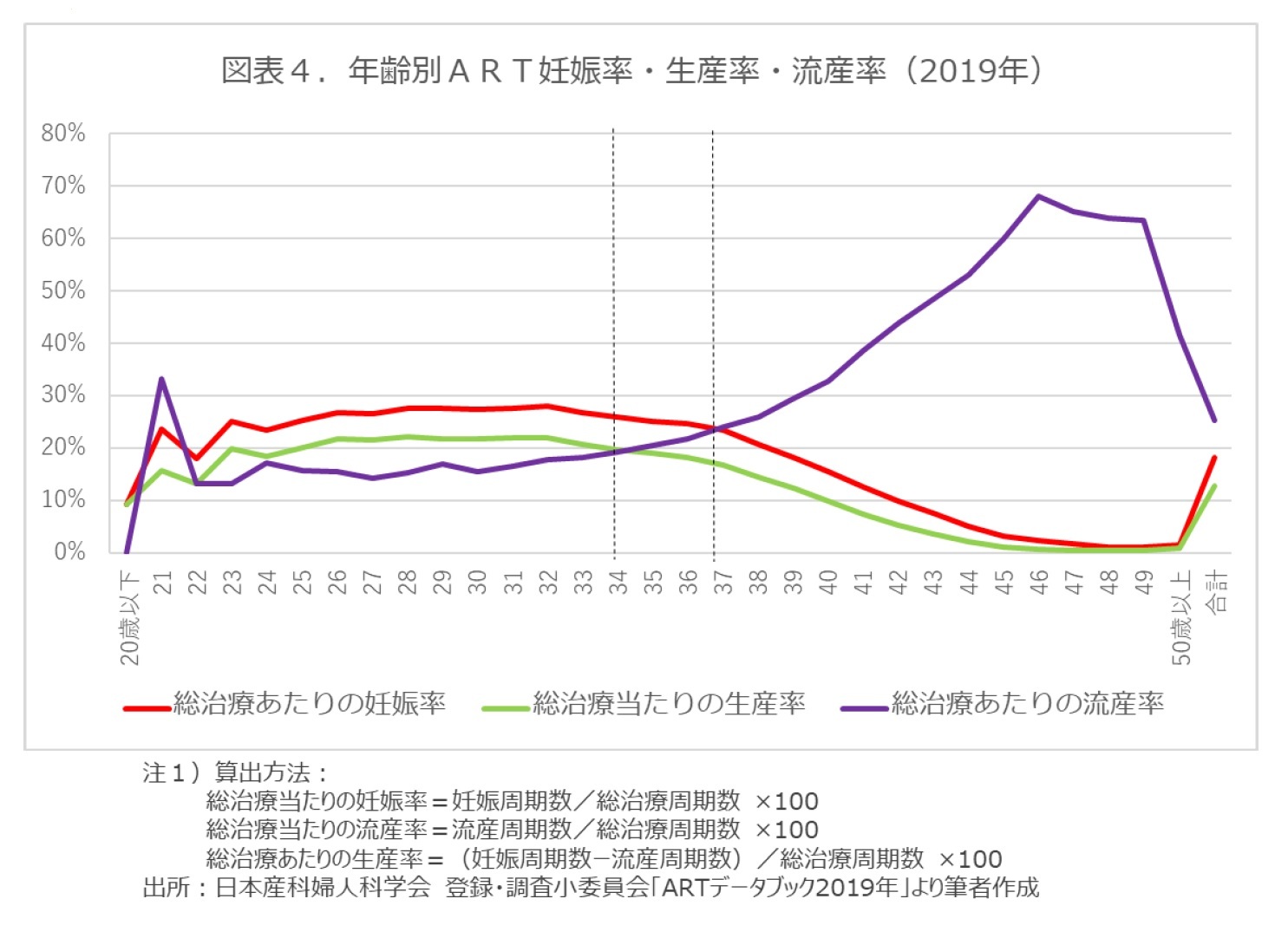

今回の保険適用における年齢制限は、不妊治療ニーズと医学的妥当性における妥協点であったといえるが、今後も加齢に伴う妊孕性の低下は避けられないものであり、たとえ不妊治療を施しても妊娠率は30%に届かないことや37歳からは流産率の方が圧倒的に高くなることを、妊娠を望む、もしくは妊娠を考える前の段階で知る必要があろう。

8 今回の保険適応における対象年齢に関して日本生殖医学会の常任理事である石原理教授は「従来の不妊治療助成事業における年齢制限と同様であり、約半数が40歳以上の治療である一方で体外受精の成功率を考慮すると医学的にやむをえない」と言及している。2021年12月15日『NHKオンライン』参照。

5――まとめ

次回は、米国の不妊治療を巡る制度や特徴を紹介し、日本と比較分析を試みる。

(2022年03月01日「基礎研レター」)

03-3512-1847

- 【職歴】

2012年 東大阪市入庁(保健師)

2018年 大阪市立大学大学院 看護学研究科 公衆衛生看護学専攻 前期博士課程修了(看護学修士)

2019年 ニッセイ基礎研究所 入社

・大阪市立大学(現:大阪公立大学)研究員(2019年~)

・東京医科歯科大学(現:東京科学大学)非常勤講師(2023年~)

・文京区子ども子育て会議委員(2024年~)

【資格】

看護師・保健師・養護教諭一種・第一種衛生管理者

【加入団体等】

日本公衆衛生学会・日本公衆衛生看護学会・日本疫学会

乾 愛のレポート

新着記事

-

2025年11月04日

数字の「26」に関わる各種の話題-26という数字で思い浮かべる例は少ないと思われるが- -

2025年11月04日

ユーロ圏消費者物価(25年10月)-2%目標に沿った推移が継続 -

2025年11月04日

米国個人年金販売額は2025年上半期も過去最高記録を更新-但し保有残高純増は別の課題- -

2025年11月04日

パワーカップル世帯の動向(2)家庭と働き方~DINKS・子育て・ポスト子育て、制度と夫婦協働が支える -

2025年11月04日

「ブルー寄付」という選択肢-個人の寄付が果たす、資金流入の突破口

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【日本の不妊治療の現状とは?-ここ数年特定不妊治療実績数はほぼ横ばい、従来の助成事業では34歳から妊娠率が低下、37歳から流産率が上昇-】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

日本の不妊治療の現状とは?-ここ数年特定不妊治療実績数はほぼ横ばい、従来の助成事業では34歳から妊娠率が低下、37歳から流産率が上昇-のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!