- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 経済 >

- 中国経済 >

- 2022年の中国経済見通し

2022年01月06日

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

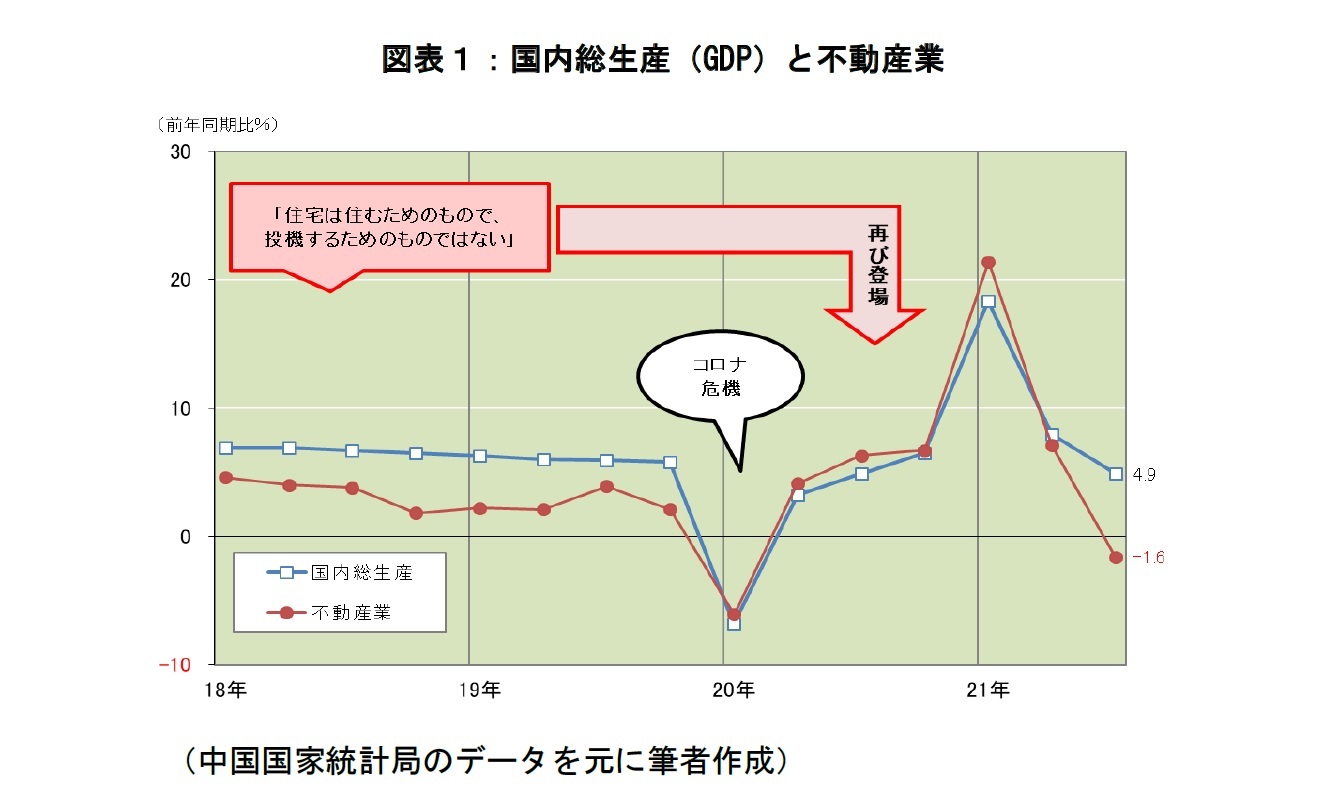

中国経済はコロナ危機からV字回復したあと踊り場を迎えている。コロナ危機に直面した2020年以降の流れを振り返ると、20年1-3月期には前年同期比6.8%減と大きく落ち込んだものの、20年4-6月期には中国政府(含む中国人民銀行)が財政金融政策をフル稼働させたことで同3.2%増と一気にプラス成長に戻った。その後も順調に持ち直し21年1-3月期には前年に落ち込んだ反動もあって同18.3%増と極めて高い成長率を示した。ところが、中国政府がコロナ対策で緩んだ財政規律を引き締め始めるとインフラ投資が勢いを失うこととなった。さらに、コロナ危機前に債務圧縮(デレバレッジ)を進める過程でキャッチフレーズとなっていた「住宅は住むためのもので投機するためのものではない」という言い回しを復活させてデレバレッジを再開し不動産規制を強化すると、中国恒大集団が経営危機に陥り、それを契機にした信用不安が不動産業全体に波及していった。そして、不動産業の実質成長率は21年7-9月期に前年同期比1.6%減とマイナス成長に落ち込み、中国経済全体の成長率も同4.9%増と前四半期を3ポイント下回り2四半期連続で減速することとなった(図表1)。

なお、21年7-9月期の実質成長率に対する寄与度を見ると、最終消費が+3.86ポイント、総資本形成(≒投資)が▲0.03ポイント、純輸出が+1.06ポイントと、最終消費が最大のプラス寄与項目だった。コロナ危機から持ち直す過程にあった20年4-9月期には投資が最大のプラス寄与項目だったが、20年10-12月期以降は4四半期連続で最終消費が最大となっている。ただし、足元では投資がマイナス寄与に転じたのに加えて、最終消費のプラス寄与も減じてきており、経済成長の勢いは顕著に鈍化してきている。

なお、21年7-9月期の実質成長率に対する寄与度を見ると、最終消費が+3.86ポイント、総資本形成(≒投資)が▲0.03ポイント、純輸出が+1.06ポイントと、最終消費が最大のプラス寄与項目だった。コロナ危機から持ち直す過程にあった20年4-9月期には投資が最大のプラス寄与項目だったが、20年10-12月期以降は4四半期連続で最終消費が最大となっている。ただし、足元では投資がマイナス寄与に転じたのに加えて、最終消費のプラス寄与も減じてきており、経済成長の勢いは顕著に鈍化してきている。

個人消費が冴えない動きとなっている背景には、コロナ禍が断続的に再発するため“リベンジ消費”が完全燃焼しないことがある。北京冬季五輪を22年2月に控える中国では小振りな感染に対しても厳格な防疫管理を行なう“ゼロコロナ”政策を続けており、モノの動き(物流)はコロナ危機前(2019年)の水準に戻ったものの、ヒトの動き(人流)がコロナ危機前の半分前後で低迷している。もうひとつの要因としては、20年夏以降の不動産規制強化とそれに伴う中国恒大集団などの経営不安を背景に住宅販売が落ち込んでいることがある。住宅販売が減少したことで、家具や家電など住宅関連消費全体に悪影響が波及している。しかし、22年を見渡すと、調査失業率が5.0%とコロナショック前の水準(5.2%)を下回り、消費者信頼感指数が底打ちするなど個人消費を取り巻く環境が改善しつつあるのに加えて、北京冬季五輪が終わる22年春には厳格な防疫管理が緩和されて、長らく蓄積してきたペントアップ需要が顕在化して“リベンジ消費”が本格化する可能性がある。22年の個人消費には期待できそうだ。

一方、投資に関しては底が見えない状況にある。製造業の投資は堅調だが、不動産開発投資とインフラ投資が落ち込んでいる。不動産開発投資にブレーキが掛かった背景には前述した不動産規制の強化がある。中国政府は商業銀行に対し過剰な貸し渋りを慎むように指導しているものの、「住宅は住むためのものであって投機のためのものではない」という基本方針を堅持しており、不動産開発投資は底割れする恐れもある。他方、インフラ投資は底打ちする可能性がでてきた。地方債発行が加速し、全国各地で大型建設事業が着工し、「両新一重(新型インフラ、新型都市化、交通・水利などの大型建設工事)」が動き出した兆しがあるからだ。したがって、不動産開発投資は引き続き経済成長の足かせとなりそうだが、インフラ投資が底打ちすることで、投資は低位ながらもプラス成長を維持できると見ている。

一方、投資に関しては底が見えない状況にある。製造業の投資は堅調だが、不動産開発投資とインフラ投資が落ち込んでいる。不動産開発投資にブレーキが掛かった背景には前述した不動産規制の強化がある。中国政府は商業銀行に対し過剰な貸し渋りを慎むように指導しているものの、「住宅は住むためのものであって投機のためのものではない」という基本方針を堅持しており、不動産開発投資は底割れする恐れもある。他方、インフラ投資は底打ちする可能性がでてきた。地方債発行が加速し、全国各地で大型建設事業が着工し、「両新一重(新型インフラ、新型都市化、交通・水利などの大型建設工事)」が動き出した兆しがあるからだ。したがって、不動産開発投資は引き続き経済成長の足かせとなりそうだが、インフラ投資が底打ちすることで、投資は低位ながらもプラス成長を維持できると見ている。

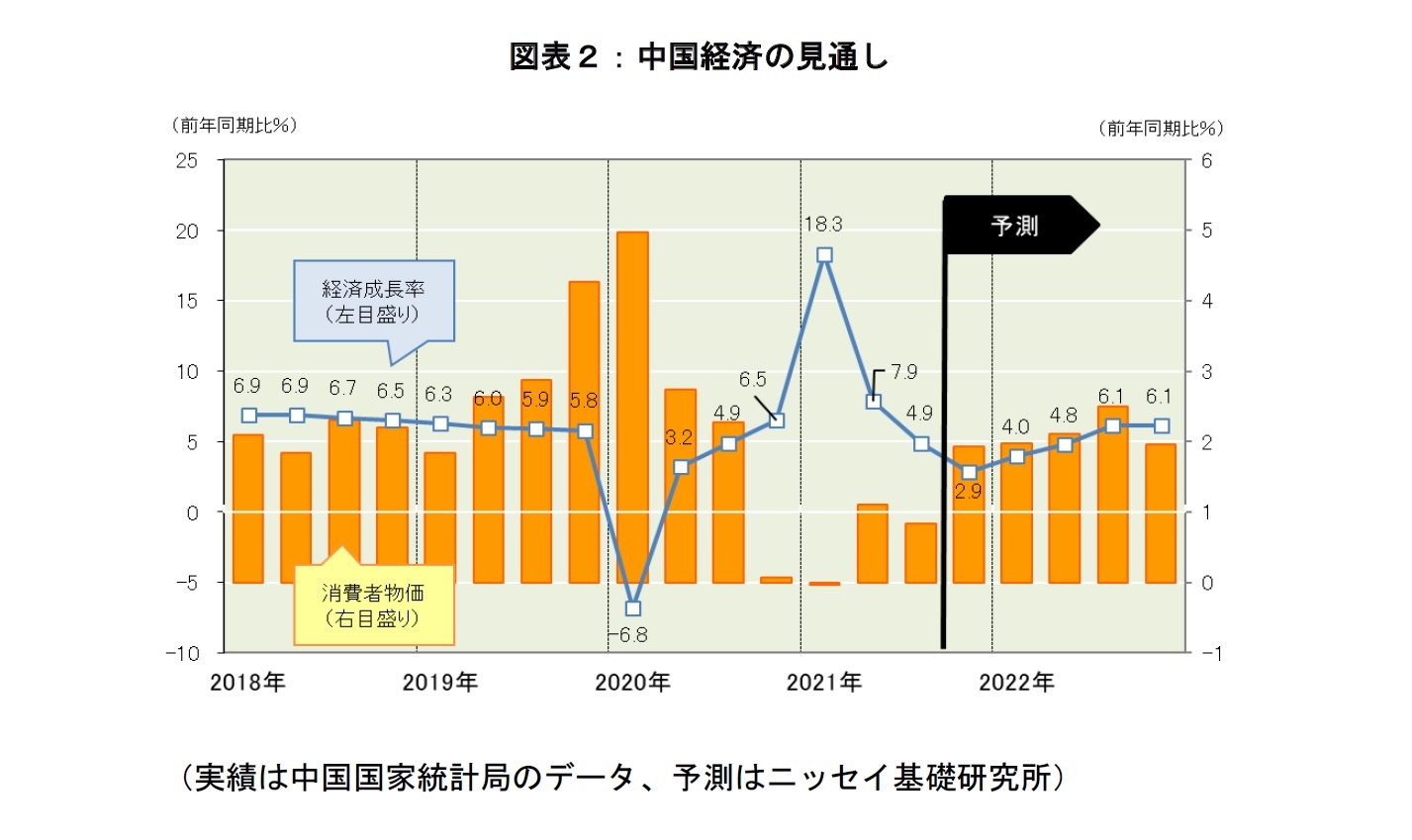

以上のことから22年の経済成長率は実質で前年比5.3%増と予想している(図表2)。22年の経済運営は前年の基本方針を踏襲して、コロナ対策で肥大化した財政赤字を縮小して持続可能性を高め、コロナ対策で緩んだ金融規律を引き締めて債務圧縮(デレバレッジ)を進めることになりそうで、高成長を期待するのは難しいだろう。ただし、前述のとおりリベンジ消費の盛り上がりやインフラ投資の底打ちが期待できるため、中国経済が失速する恐れは小さく、5%台前半の成長は十分可能だろう。なお、このシナリオが崩れるリスク要因としては、(1)新型コロナウイルス(変異株)の海外からの流入と市中感染、(2)債務圧縮(デレバレッジ)に伴う住宅バブルの崩壊、(3)インフレによる経済成長の押し下げ、(4)共同富裕に伴う統制強化(自由経済の制限)などが挙げられる。このようなリスク要因にも細心の注意を怠れない。

(2022年01月06日「ニッセイ年金ストラテジー」)

このレポートの関連カテゴリ

三尾 幸吉郎

三尾 幸吉郎のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/01 | 図表でみる世界の出生率-出生率が高い国・地域と低い国・地域、それぞれにどんな特徴があるのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/05/23 | 図表でみる世界の外為レート-世界各地の通貨をランキングすると、日本円はプラザ合意を上回るほどの割安で、人民元はさらに安い | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2025/04/15 | 図表でみる世界の民主主義-日本の民主主義指数は上昇も、世界平均は低下。世界ではいったい何が起きているのか? | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

| 2024/12/16 | 図表でみる世界のGDP-日本が置かれている現状と世界のトレンド | 三尾 幸吉郎 | 基礎研レター |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【2022年の中国経済見通し】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

2022年の中国経済見通しのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!