- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 保険 >

- 保険計理 >

- オストロゴルスキーのパラドックス-少数派が多数決で勝つにはどうしたらよいか?

オストロゴルスキーのパラドックス-少数派が多数決で勝つにはどうしたらよいか?

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員 篠原 拓也

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

多数決は、民主主義の基本である。議論を尽くしても、どうしても意見がまとまらないときには、多くの人が賛同する内容で、集団の意思をまとめるというのは、妥当であろう。

ただし、意見が割れたときには、なんでもかんでも多数決で決めるというやり方には、問題がある。内容によっては、少数派の人の人権を侵害するような場合さえある。多数決を乱用して、弱い立場の少数の人々の意見を排除してしまうことは、あってはならないことだ。

それでは、僅差で数的不利の状況にある少数派が、自分たちの意見を通すにはどうしたらよいだろうか?―— 多数決の結果を変える方法について、少し、考えてみよう。

例として、A、B、C、D、Eの5人が、ある懇親会のパーティーをレストランで開くことを企画しているとする。開催するお店には、洋風レストランと、和風レストランの2つの候補があるとしよう。

Aさんと、Bさんは、パーティーを和風レストランで開催したいと考えている。一方、残りのCさん、Dさん、Eさんは、懇親会を洋風レストランで開いてはどうかと思っている。

もし、このまま多数決をとれば、和風派2人 対 洋風派3人で、洋風レストランに軍配が上がるだろう。Aさんと、Bさんは、なんとかして、集団の決定を、和風レストランに覆したいと考えている。

そこで、Aさんと、Bさんは、パーティーを開くお店を決めるにあたって、何がポイントになるか、をいろいろと検討してみた。

―「やはり、料理がお酒に合うことは欠かせない。いろいろなお酒に合う料理がよいだろう。」

―「それと、お店の雰囲気も大事。店内がうるさ過ぎると、会話がしづらくなる。」

―「さらに、コスパも重要だ。値段があまり高いと、せっかくのパーティーの楽しみが半減する。」

これら3つのポイントを胸に、Aさんと、Bさんは、洋風派の3人に対する説得工作を開始した。

まず、2人は、Cさんと話をした。

「料理がお酒に合うかどうか、がポイントだ。日本酒や焼酎からワインまで、幅広いお酒に合うという点で、和食が中心の、和風レストランの方がいい。」

Cさんは、その考えに納得した。Cさんは雰囲気やコスパの点では洋風レストランの方がいいと思っているが、2人の説得により、料理については、和風の方がいい、と考えるようになった。

次に、2人は、Dさんと話をした。

「パーティーを開く以上、お店の雰囲気が大切だ。洋風レストランは店内が騒がしいことがあって、話がしづらいかもしれない。その点、和風レストランはいつも静かで、落ち着いて話ができる。」

Dさんは、その考えを理解した。Dさんは、洋食が好みで、コスパも洋風レストランの方がいいと思っているが、雰囲気に関しては、和風の方がいい、と少し意見を変えた。

最後に、2人は、Eさんと話をした。

「いくら、いい雰囲気でおいしいものを味わっても、値段が高過ぎると、楽しみが半減する。和風レストランには、ドリンク飲み放題のプランがあり、それを頼めば割安で楽しむことができる。」

Eさんは、その考えに同意した。Eさんは、料理、雰囲気については洋風派のままだが、コスパの点では、和風の方がよい、と少し気が変わった。

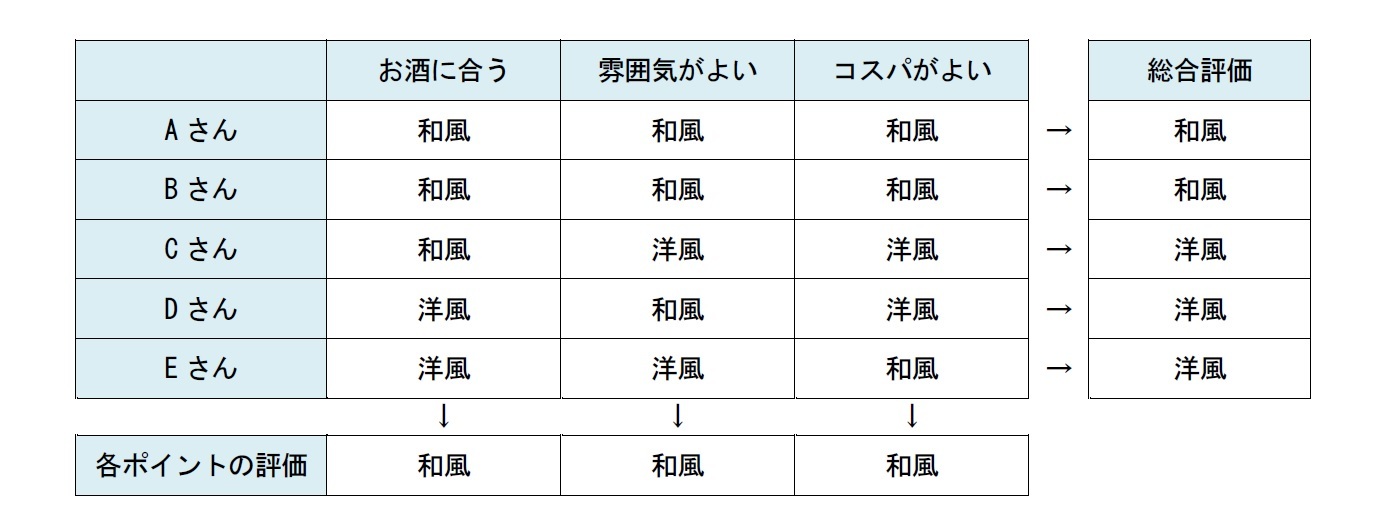

状況を整理すると、次の表のようになる。総合評価では、依然として、洋風が多数派だ。このままメンバーが集合して、単純に多数決をとれば、2人 対 3人で、洋風レストランに決まりそうだ。

「お店を選ぶのには、いくつかのポイントがある。ポイントごとに多数決をとって、多くのポイントで勝っている、お店を選ぶことにしてはどうか。」

他のメンバーは、この提案を受け入れた。早速、各ポイントで多数決をして、評価してみた。

すると、まず、お酒に合うかどうかについては、3人 対 2人で和風。お店の雰囲気についても、3人 対 2人で和風。コスパも、3人 対 2人で和風が多数となった。

つまり、3つのポイントのいずれでも、和風が多数となった。この結果、パーティー会場は、和風レストランに決まった。Aさんと、Bさんの、多数派工作が、首尾よく成功したわけだ。

これは、「オストロゴルスキーのパラドックス」といわれる話の焼き直しだ。19~20世紀のロシアの政治思想家である、オストロゴルスキー氏にちなんで、そう呼ばれている。じつは、同氏自身が、このパラドックスを論じたわけではないが、政党政治に対する反対者とみられていた同氏の名前をとって、そう呼ばれるようになったという。

このパラドックスは、多数決による選挙制度が必ずしもうまく機能しない典型事例として、社会科学では有名なものだ。個別の政策での多数派と、政党選択での多数派が異なる場合がある、ということの事例として、よく取り上げられる。

それにしても、懇親会のパーティーを和風レストランにするために、Aさんと、Bさんは、ここまで念入りの多数派工作をする必要が本当にあったのだろうか?

もし、Aさんと、Bさんが、残りの3人に対して、素直に、自分たちの意見を主張していたらどうだっただろうか? 2人の熱意によって、意外と、すんなり和風レストランに落ち着いたかもしれない。

多数決の結果を動かそうと、手の込んだ多数派工作をする前に、まずはよく話し合って、みんなが納得のいく意思決定にこぎつけることが大事だと思われるが、いかがだろうか。

(2021年11月09日「研究員の眼」)

保険研究部 主席研究員 兼 気候変動リサーチセンター チーフ気候変動アナリスト 兼 ヘルスケアリサーチセンター 主席研究員

篠原 拓也 (しのはら たくや)

研究・専門分野

保険商品・計理、共済計理人・コンサルティング業務

03-3512-1823

- 【職歴】

1992年 日本生命保険相互会社入社

2014年 ニッセイ基礎研究所へ

【加入団体等】

・日本アクチュアリー会 正会員

篠原 拓也のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/05/27 | 気候指数 2024年データへの更新-日本の気候の極端さは1971年以降の最高水準を大幅に更新 | 篠原 拓也 | 基礎研レポート |

| 2025/05/20 | 「次元の呪い」への対処-モデルの精度を上げるにはどうしたらよいか? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/13 | チェス盤を用いた伝心-愛情と計算力があれば心は通じる? | 篠原 拓也 | 研究員の眼 |

| 2025/05/09 | 国民負担率 24年度45.8%の見込み-高齢化を背景に、欧州諸国との差は徐々に縮小 | 篠原 拓也 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年11月04日

今週のレポート・コラムまとめ【10/28-10/31発行分】 -

2025年10月31日

交流を広げるだけでは届かない-関係人口・二地域居住に求められる「心の安全・安心」と今後の道筋 -

2025年10月31日

ECB政策理事会-3会合連続となる全会一致の据え置き決定 -

2025年10月31日

2025年7-9月期の実質GDP~前期比▲0.7%(年率▲2.7%)を予測~ -

2025年10月31日

保険型投資商品の特徴を理解すること(欧州)-欧州保険協会の解説文書

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【オストロゴルスキーのパラドックス-少数派が多数決で勝つにはどうしたらよいか?】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

オストロゴルスキーのパラドックス-少数派が多数決で勝つにはどうしたらよいか?のレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!