- シンクタンクならニッセイ基礎研究所 >

- 金融・為替 >

- 金融市場・外国為替(通貨・相場) >

- 資金循環統計(21年4-6月期)~個人金融資産は1992兆円と4期連続で過去最高を更新、9月末には初めて2000兆円を突破する可能性あり

資金循環統計(21年4-6月期)~個人金融資産は1992兆円と4期連続で過去最高を更新、9月末には初めて2000兆円を突破する可能性あり

経済研究部 主席エコノミスト 上野 剛志

このレポートの関連カテゴリ

文字サイズ

- 小

- 中

- 大

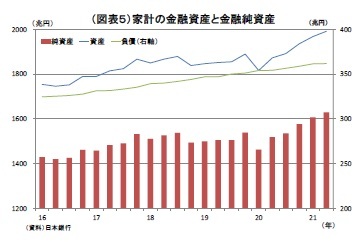

1.個人金融資産(21年6月末):前期比では24兆円増

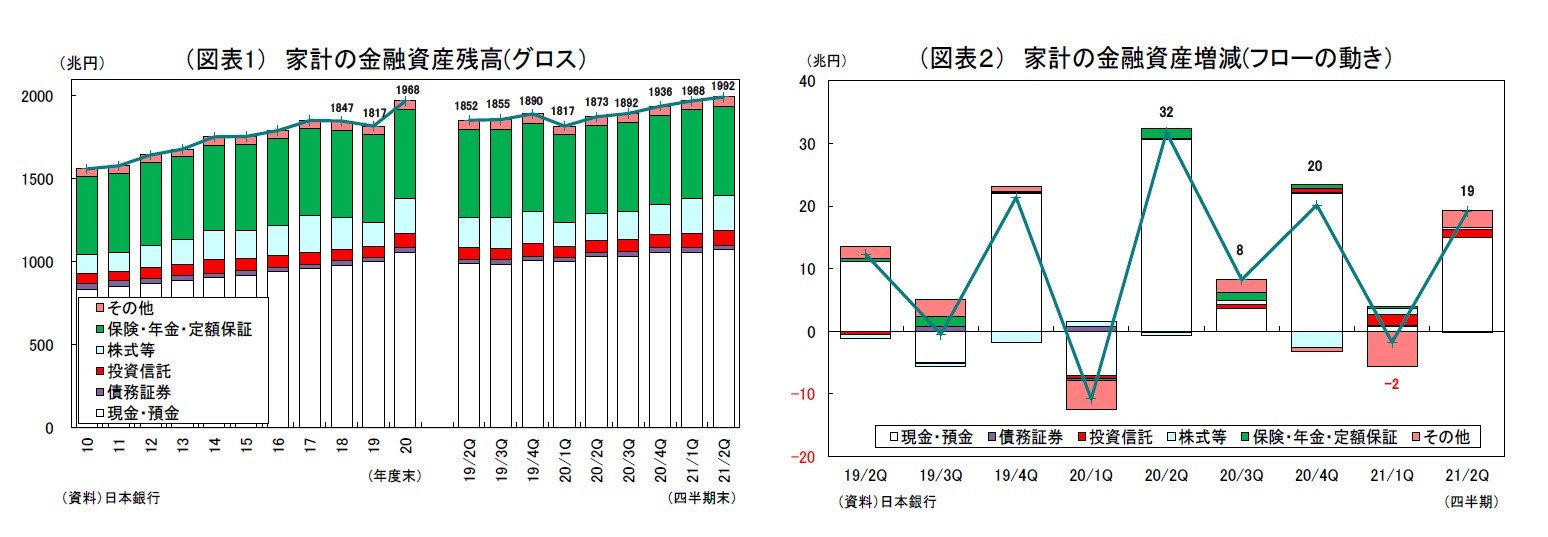

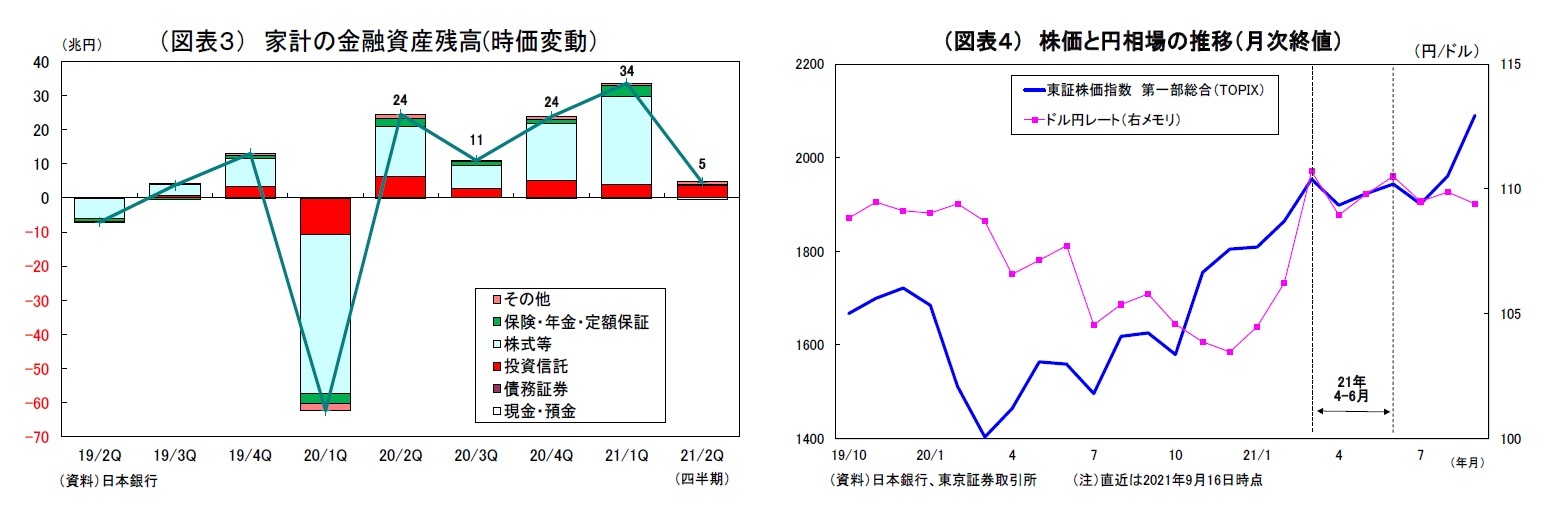

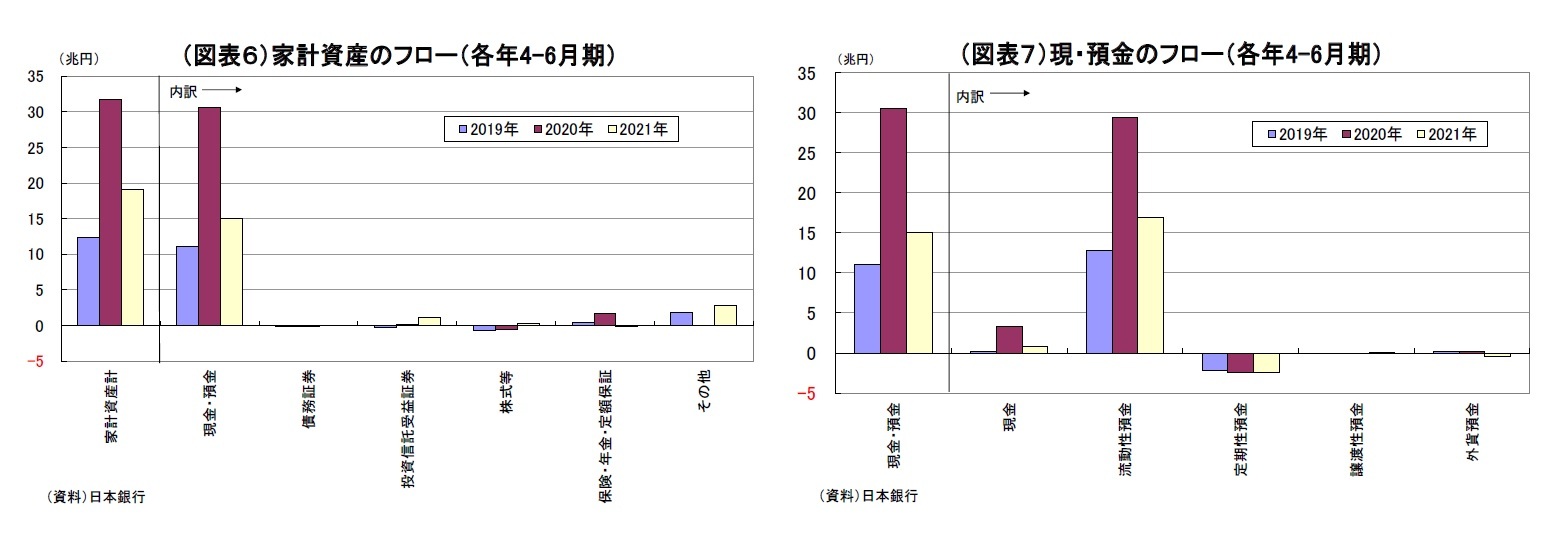

四半期ベースで見ると、個人金融資産は前期末(3月末)比で24兆円増と5期連続で増加した。例年、一般的な賞与支給月を含む4-6月期は資金の純流入となる傾向があり、今回も純流入となった。ただし、その流入規模は19兆円と、定額給付金の支給があった昨年同期(32兆円)には及ばないものの、例年同期の平均(2015~19年の平均は12.4兆円)を大きく上回っている。緊急事態宣言など行動制限措置の再発令によって対面サービス消費が抑制されたことが流入規模の拡大に働いた可能性が高い。また、ワクチン普及等による景気回復期待を背景とした海外株価の上昇に伴うものとみられるが、時価変動の影響がプラス5兆円(うち株式等がマイナス0.4兆円、投資信託がプラス4兆円)発生したことも、資産残高増加に寄与した(図表1~4)。

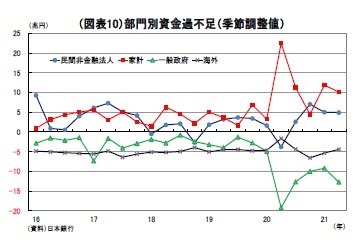

なお、家計の金融資産は、既述のとおり4-6月期に24兆円増加したが、この間の金融負債は横ばいに留まったため、金融資産から負債を控除した純資産残高は23兆円増の1630兆円となった(図表5)。

なお、家計の金融資産は、既述のとおり4-6月期に24兆円増加したが、この間の金融負債は横ばいに留まったため、金融資産から負債を控除した純資産残高は23兆円増の1630兆円となった(図表5)。ちなみに、その後の7-9月期については、一般的な賞与支給月を含まないことから、例年は個人金融資産への資金流入が進みにくい。しかしながら、今年は緊急事態宣言の延長・拡大などを受けて消費が抑制され、資金流入が促されたと推測される。また、7月以降、株価が大きく上昇していることも資産の増加に寄与しているはずだ。今回公表された値は速報値で今後改定されることや今月末にかけての株価動向次第の面もあるが、9月末時点の個人金融資産残高は6月末をやや上回り、初めて2000兆円を突破する可能性がある。

1 今回、訴求改定に伴い、2019年4-6月期以降の計数が遡及改定されている。

2 統計上の表現は「調整額」(フローとストックの差額)だが、本稿ではわかりやすさを重視し、「時価(変動)」と表記。

2.内訳の詳細:外出抑制で流動性預金が上振れ、投資信託も資金流入が継続

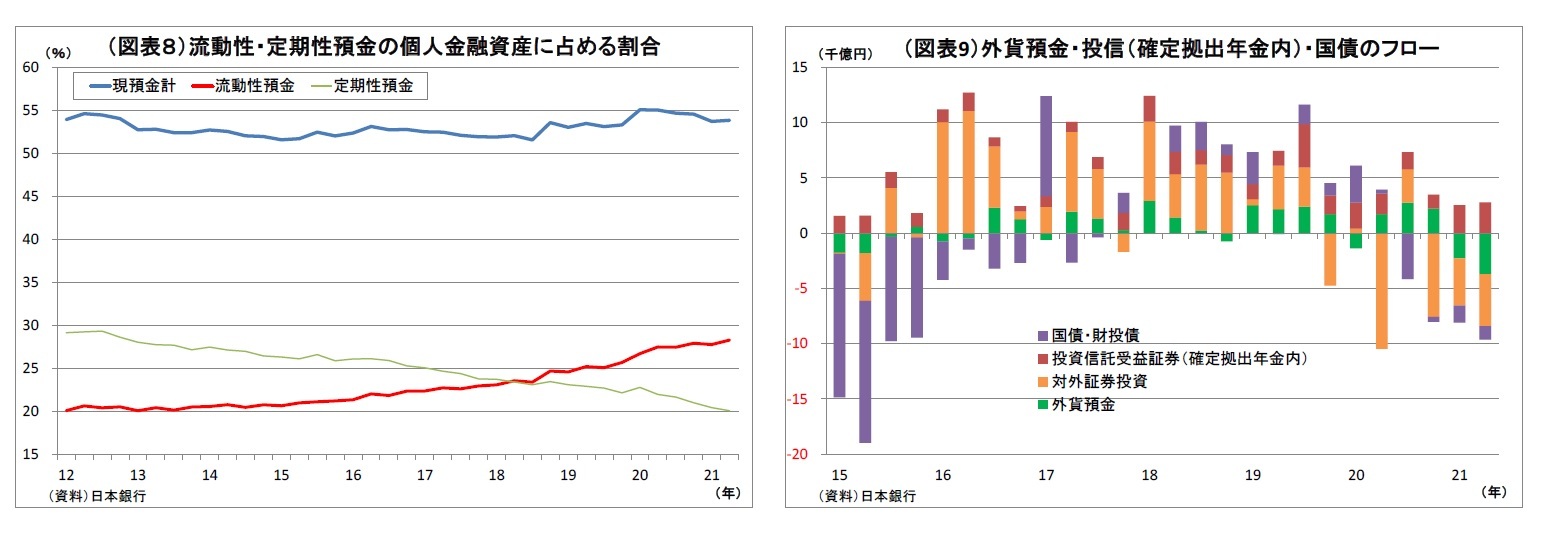

定期性預金からの純流出は22四半期連続となっており、この間の累計流出額は62兆円に達し、定期性預金が個人金融資産に占める割合は20.1%まで低下している。一方で、この間の流動性預金への資金流入は185兆円に達しており、流動性預金が個人金融資産に占める割合は28.3%まで上昇している(図表8)。預金金利がほぼゼロであるにもかかわらず、引き出し制限があって流動性の低い定期性預金からの資金流出には歯止めがかかっていない。定期性預金の残高は未だ399兆円もあるため、今後も大幅な資金流出が避けられない。

ただし、外貨預金や対外証券(外国株式・債券等)からは資金が流出していることから、リスク性資産への投資が幅広く活発化しているわけではない。

3.その他注目点: 家計の資金余剰は引き続き高水準、日銀の国債保有シェアは漸減

4-6月期の資金過不足(季節調整値)を主要部門別にみると(図表10)、家計部門の資金余剰は前期からやや縮小(12兆円→10兆円)したものの、引き続きコロナ前の水準を大きく上回っている。緊急事態宣言など行動制限が続いていることで消費が抑制されたことが主因と考えられる。また、同部門には自営業者を含むことから、政府・自治体からの給付金も一定寄与しているとみられる。

4-6月期の資金過不足(季節調整値)を主要部門別にみると(図表10)、家計部門の資金余剰は前期からやや縮小(12兆円→10兆円)したものの、引き続きコロナ前の水準を大きく上回っている。緊急事態宣言など行動制限が続いていることで消費が抑制されたことが主因と考えられる。また、同部門には自営業者を含むことから、政府・自治体からの給付金も一定寄与しているとみられる。また、企業の資金余剰も前期から微減(5.0兆円→4.9兆円)ながら、コロナ前との比較ではやや高めの水準を維持している。設備投資は持ち直しつつあるものの、収益の増加や政府・自治体からの給付金が拡寄与したと推測される。

一方で、コロナ対応に伴う歳出拡大を受けたものとみられるが、一般政府部門の資金不足は前期からやや拡大し(9兆円→12兆円)、大幅な資金不足が続いている。

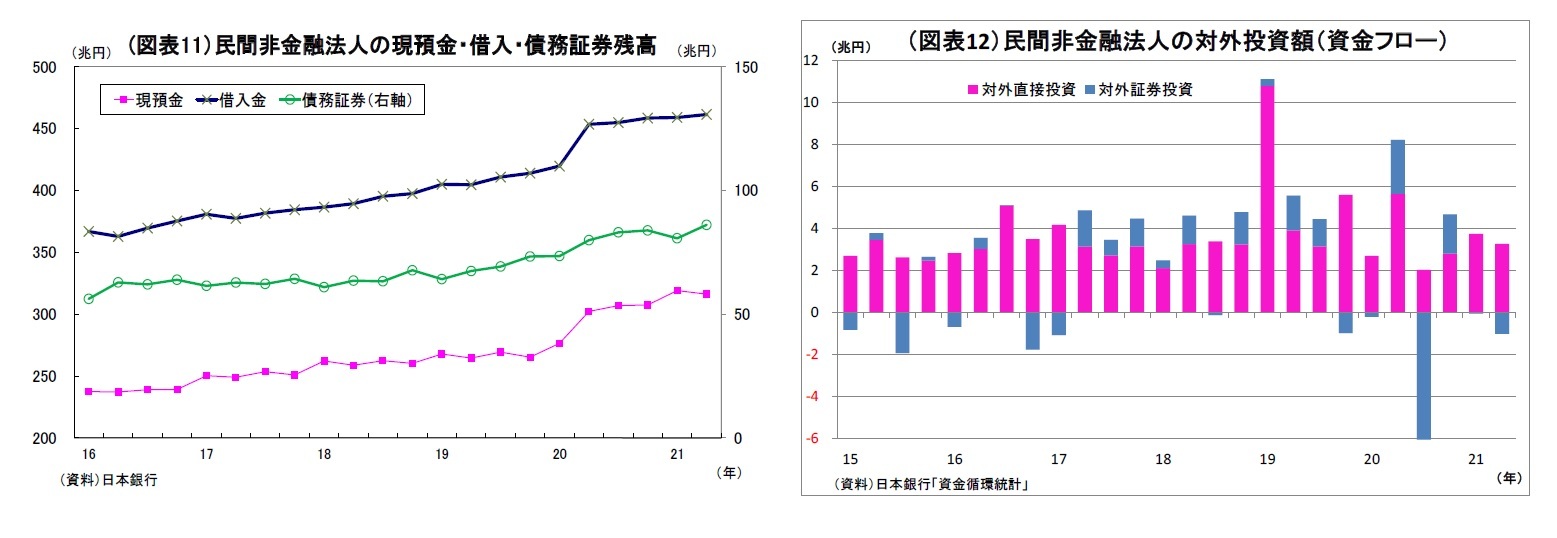

6月末の民間非金融法人の借入金残高は3月末から2兆円増加、債務証券残高も5兆円増加した(図表11)。ただし、借入金についてはフローでは若干のマイナス(返済超過)となっており、残高の増加は時価の上昇によるものだ3。一方で、民間非金融法人の現預金残高は316兆円と過去最高であった3月末から3兆円減少した。

有利子負債、現金共にコロナ前との比較では依然としてかなり高い水準にある。一部で返済を進めている企業があるものの、コロナ禍の収束が見通せない中で、資金繰りへの懸念から借入等で調達した資金を予備的に確保している企業も未だ多いためと考えられる。

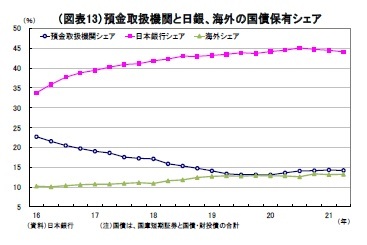

6月末時点の国債(国庫短期証券を含む)残高は1224兆円と3月末から6兆円の増加となった。

6月末時点の国債(国庫短期証券を含む)残高は1224兆円と3月末から6兆円の増加となった。主な経済主体の保有状況を見ると(図表13)、最大保有者である日銀の国債保有高は540兆円と3月末から2兆円減少し、全体に占めるシェアも44.1%(3月末は44.5%)とやや低下している。日銀が長期国債の買入れペースを徐々に鈍化させてきたほか、コロナ流行後に大量に買い入れた国庫短期証券が償還を迎えていることが背景にある。このため、日銀のシェアは昨年9月末(45.1%)をピークに緩やかに低下してきている。

また、銀行など預金取扱機関の保有高は3月末比1兆円減の174兆円となり、全体に占めるシェアも14.2%(3月末は14.3%)と若干低下している。

一方、海外部門の保有高は3月末比2兆円増の162兆円となり、シェアも0.1%ポイント増の13.2%となった。金融緩和縮小が視野に入り、金利上昇(債券価格下落)リスクが燻る米国債などを避け、金利上昇リスクの低い日本国債へ資金を充てる動きが一部で発生した可能性がある。

3 詳細は不明だが、外貨建て借入金における為替変動による時価変動の可能性がある。

4 2019年1-3月期の対外直接投資額は10.6兆円と突出しているが、これは国内製薬大手による総額6兆円の大型海外M&A完了という特殊要因が影響したものと推測される。

(お願い)本誌記載のデータは各種の情報源から入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本誌は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

(2021年09月17日「経済・金融フラッシュ」)

このレポートの関連カテゴリ

03-3512-1870

- ・ 1998年 日本生命保険相互会社入社

・ 2007年 日本経済研究センター派遣

・ 2008年 米シンクタンクThe Conference Board派遣

・ 2009年 ニッセイ基礎研究所

・ 順天堂大学・国際教養学部非常勤講師を兼務(2015~16年度)

上野 剛志のレポート

| 日付 | タイトル | 執筆者 | 媒体 |

|---|---|---|---|

| 2025/10/14 | 貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 | 上野 剛志 | 経済・金融フラッシュ |

| 2025/10/06 | 円安が続く背景を改めて点検する~円相場の行方は? | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/10/01 | 日銀短観(9月調査)~トランプ関税の影響は依然限定的、利上げ路線をサポートするも、決め手にはならず | 上野 剛志 | Weekly エコノミスト・レター |

| 2025/09/22 | 揺れるドル円、日米金融政策と政治リスクの狭間で~マーケット・カルテ10月号 | 上野 剛志 | 基礎研マンスリー |

新着記事

-

2025年10月14日

厚生年金の加入制限が段階的に廃止へ。適用徹底には連携強化が課題。~年金改革ウォッチ 2025年10月号 -

2025年10月14日

貸出・マネタリー統計(25年9月)~銀行貸出の伸びが4年半ぶりの4%台に、定期預金等はバブル期以来の高い伸びを記録 -

2025年10月14日

中国の貿易統計(25年9月)~輸出、輸入とも加速。対米輸出は減少が続く -

2025年10月14日

ロシアの物価状況(25年9月)-低下が続くが、足もとインフレ圧力の強まりも -

2025年10月14日

今週のレポート・コラムまとめ【10/7-10/10発行分】

レポート紹介

-

研究領域

-

経済

-

金融・為替

-

資産運用・資産形成

-

年金

-

社会保障制度

-

保険

-

不動産

-

経営・ビジネス

-

暮らし

-

ジェロントロジー(高齢社会総合研究)

-

医療・介護・健康・ヘルスケア

-

政策提言

-

-

注目テーマ・キーワード

-

統計・指標・重要イベント

-

媒体

- アクセスランキング

お知らせ

-

2025年07月01日

News Release

-

2025年06月06日

News Release

-

2025年04月02日

News Release

【資金循環統計(21年4-6月期)~個人金融資産は1992兆円と4期連続で過去最高を更新、9月末には初めて2000兆円を突破する可能性あり】【シンクタンク】ニッセイ基礎研究所は、保険・年金・社会保障、経済・金融・不動産、暮らし・高齢社会、経営・ビジネスなどの各専門領域の研究員を抱え、様々な情報提供を行っています。

資金循環統計(21年4-6月期)~個人金融資産は1992兆円と4期連続で過去最高を更新、9月末には初めて2000兆円を突破する可能性ありのレポート Topへ

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!

各種レポート配信をメールでお知らせ。読み逃しを防ぎます!